【全文】

从屏蔽对象上看,互联网广告屏蔽行为[1]大致可分为两种:一种是针对恶意广告[2]的网页广告屏蔽行为,另一种是针对视频网站的视频广告屏蔽行为(包括快进行为,以下统称屏蔽行为)。前者出于保护消费者利益和维护市场经济秩序的需要,在《消费者权益保护法》《广告法》等法律中具备一定的合法性基础,但对于后者,则各界产生了两种截然不同的观点:理论界人士大多对视频广告屏蔽技术持包容态度,[3]而实务界人士则通常将其认定为不正当竞争行为;[4]国外司法实践倾向于尊重用户选择而作出有利于被告的判决,[5]我国司法实践则侧重于对既有商业模式的保护而支持原告的诉求。[6]由于在我国立法上,视频广告屏蔽行为亦未获得《反不正当竞争法》的明确回应,基于此,本文即试图在以往有关此问题的立法尝试、司法实践和理论研究的基础上,提供一种新的证据补强方案与研讨视角,以促进相关结论的圆满性。

在立法层面较早对广告屏蔽行为予以明确“定性”的法律规范可以追溯至2016年9月1日起施行的《互联网广告管理暂行办法》(原国家工商行政管理总局令第87号)(以下简称《办法》),其在第16条规定:“互联网广告活动中不得有下列行为:(一)提供或者利用应用程序、硬件等对他人正当经营的广告采取拦截、过滤、覆盖、快进等限制措施;(二)利用网络通路、网络设备、应用程序等破坏正常广告数据传输,篡改或者遮挡他人正当经营的广告,擅自加载广告;(三)利用虚假的统计数据、传播效果或者互联网媒介价值,诱导错误报价,谋取不正当利益或者损害他人利益。”该《办法》较早在部门规章层面明确了广告屏蔽行为的违法性。而在《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)中,旧法与新法均未明确规定广告屏蔽行为的法律性质。例如,在1993年《反法》中,一般条款被法院广泛使用,法院据此裁断了绝大多数的视频广告屏蔽纠纷;而在2017年修订的《反法》中,虽然新法增加了“互联网专条”的规定,[7]但其也并未明确将广告屏蔽行为的相关情形纳入其中。在司法层面,我国法院裁断了大量有关视频广告屏蔽行为的典型案件,但在裁判结论上与美国“福克斯案”、[8]德国“电视精灵案”[9]等案件的裁决结果大相径庭。例如,在“爱奇艺诉极科极客”、[10]“合一公司诉金山公司”、[11]“爱奇艺诉UC浏览器”、[12]“聚力公司诉大摩公司”[13]等绝大多数案件中,法院均以“正当商业模式不受干扰”、“消费者长远利益将遭受损害”等为由支持了原告的诉讼请求,而在“快乐阳光诉唯思公司”、“腾讯公司诉世界星辉”等极少数案件的一审程序中,[14]法院依据“有利于保障消费者利益和实现用户自主选择权”、“屏蔽行为不构成实际损害”等理由认定被告的行为不构成不正当竞争。

反不正当竞争法的立法实践为视频广告屏蔽行为的定性提供了两套范本,一是“一般条款”,二是“互联网专条”。实务中法院大多通过适用一般条款将视频广告屏蔽行为认定为“互联网新型不正当竞争行为”;而在理论界,学者们也倾向于以一般条款作为说理的逻辑起点。不可否认,一般条款在解决新问题时较具体行为条款而言更具解释张力,但一般条款的高度开放性和不确定性,不仅容易预设某一行为必然进入反法规制射程的前提,而且还易对基于此衍生的具体规则的外部证成问题漠然置之。同样,新法中的“互联网专条”虽然列举了若干互联网新型不正当竞争行为的具体类型,但却未对“视频广告屏蔽行为是否正当”作出明确回应:若以第(三)项中的“恶意不兼容”予以适用,则在行为解释上略显牵强;而若以第(四)项的“其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”予以认定,则又会面临与适用一般条款相同的困境。

当从“一般条款”到“具体规则”再到“行为判定”的传统正向思维模式无法准确完成对视频广告屏蔽行为法律属性的界定时,一种基于“后果取向型”的裁判思维值得我们关注。所谓后果取向型裁判思维,是指以事实后果和逻辑后果为导向,通过“社会效果评析法律效果”的方式,完成对裁判结论正当性的有效推演。此种思维模式的优势在于,不仅避开了对新创规则进行外部证成的问题,而且还能促使我们将目光集中在对具体裁判依据和结果的反复推敲和验证上——即当事人的主张及法院据以裁判的理由在社会层面或法律层面能否真正产生其所宣称的后果。例如,在前述“合一公司诉金山公司”、“聚力公司诉大摩公司”等绝大多数案件中,法院均支持了原告的主张,将“视频网站商业模式将遭受颠覆性影响”作为判定被告承当不正当竞争责任的一项重要理由,但问题在于,从社会层面的事实后果来看,广告屏蔽行为是否能真正导致“颠覆原告商业模式”的预判后果?若此后果无法出现,则当事人据此提出的主张以及法院据此裁判的结论都很难获得法律论证上的正当性。再如,在前述“快乐阳光诉唯思公司”等案件中,广告屏蔽软件提供商以其行为“有利于满足用户需求、维护消费者利益”为由主张免责,且获得了一审法院支持,那么由此产生的问题是,从法律层面的逻辑后果来看,视频广告屏蔽案中的“消费者利益”果真为反不正当竞争法所关注和保护的“合法正当”利益吗?若事先无法对此予以明确论证,则据此作出的裁判结论是值得质疑的。因此,在后果取向型裁判方法中,对视频广告屏蔽类案件进行裁断的目光始终聚集于对若干事实后果和逻辑后果的验证上,并在配合其他方法对论证结论予以证据补强的基础上,择出最能匹配立法目的的裁判结论。

解释和适用一般条款,是司法实务中认定不正当竞争行为的常用方法之一。[15]学界对一般条款的讨论,大致可归纳为“效力”、“内涵”、“方法”三个层面的内容:(1)基于一般条款规范效力的视角,形成了“法定主义说”、“有限一般条款说”、“一般条款说”三种观点。[16]“法定主义说”认为,不正当竞争行为仅限于《反法》中予以明确列举的具体行为,具有“法定性”,故不得依据原则性条款认定不正当竞争行为;“有限一般条款说”认为,由于一般条款中缺乏行政处罚的内容,故其只能作为司法裁判依据而不能作为行政执法依据;“一般条款说”则认为,我国《反法》中存在与德国《反不正当竞争法》同样效力的一般条款,其表现为诚实信用、商业道德等竞争性原则,或者渗透在对“不正当竞争行为”概念的表述之中。(2)基于一般条款解释内涵的视角,形成了“道德说”、“秩序说”、“统一说”三种不同观点。[17]“道德说”指向《反法》第2条第1款[18]之规定,以诚实信用、商业道德等原则作为判定不正当竞争行为的依据;“秩序说”则指向《反法》第2条第2款[19]之规定,以市场竞争秩序的实际损害效果来认定不正当竞争行为;“统一说”则同时兼顾该两款的规定,从而形成了“商业道德+市场效果”的混合判定标准。(3)基于一般条款适用方法的视角,形成了“单独援引”、“与具体行为条款并行适用”两种不同方法。[20]“单独援引”一般适用于认定《反法》中未予以明确规定的新型不正当竞争行为,而“与具体行为条款并行适用”则通常用于补充或强化具体条款的说理,“将原则拿来增加保险系数,以保万无一失”。[21]

商业行为的“善恶”价值判断标准必须建立在经济理性和道德理性基础之上,从而形成一种利己又利他的开明利己主义(enlightened egoism)的商业道德标准。[22]对于视频广告屏蔽类案件,法院在“一般条款说”的基础上,通过拓展“道德说”的具体内涵,以“单独援引”一般条款的方式实现相关案件的裁判。[23]其中,有关商业道德的认定,司法实践中主要形成了诚实信用原则、行业自律惯例和创设具体细则三条路径。[24]北京市高级人民法院《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第33条规定:“在涉及网络不正当竞争纠纷中,公认的商业道德是指特定行业的经营者普遍认同的、符合消费者利益和社会公共利益的经营规范和道德准则。在对公认的商业道德进行认定时,应当以特定行业普遍认同和接受的经济人伦理标准为尺度,且应当符合反不正当竞争法第一条所规定的立法目的。”在视频广告屏蔽案中,适用一般条款主要是以解释作为商业道德标准的商业惯例来实现的。例如在“优酷诉金山”、“爱奇艺诉极科极客”等案件中,各方经营者都极力主张其商业模式符合正当商业惯例的要求,从而不违背《反法》第2条的商业道德规定。例如,视频网站经营者主张“免费视频+播放广告”的经营模式是视频网站行业惯例,故广告屏蔽行为因破坏了商业惯例而属于违法行为;但广告屏蔽软件开发商则主张,浏览器具备过滤网络广告功能属于国内外浏览器行业惯例,因而广告屏蔽行为是合法的。法院在处理该类案件时,其大体思路是:先确认在先的网络内容服务提供商采取的“基础服务免费+广告或增值服务收费”的商业模式合法正当,进而思考广告屏蔽等新型商业模式对既有商业模式的干扰情况是否符合商业道德要求,或者在不符合一般商业道德的情形下,是否具备可抗辩的公共利益事由。

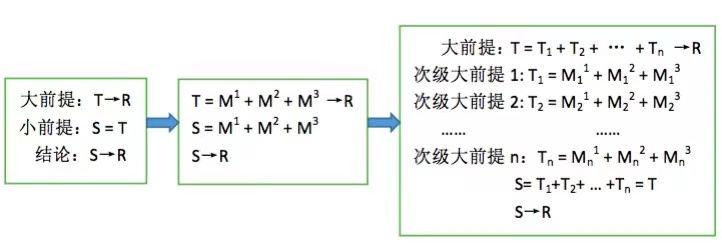

一般条款的开放性、抽象性等特点,使得司法裁判的可预期性受到挑战。为了增强法律适用的确定性,具体规则命题的提取成为法院司法裁判中的又一重大创举。在传统的法律适用中,“三段论”被视为最为有效的方法,即:法律规范(T)作为大前提,将案例事实(S)以涵摄的方式归属于法律构成要件(M)之下,形成小前提,从而推导出具有一定法律效果的结论(R)。由于法律规范(T)是由多数的构成要件(M)组成的,因此,特定的案例事实应该具备所有的要件特征方能产生法律规定的预期效果。但在一般条款中,其并不具有直接的法律构成要件(M),因此,一般条款通常要具体化为若干“次级大前提”,以在不同的次级大前提下把握不同的规范要件。亦即,大前提要借助次级大前提T1,T2,…Tn来实现具体化(如下图)。[25]

提取规范命题是对一般条款予以细化并依此形成若干次级大前提的结果。在互联网不正当竞争案例中,法院曾依据一般条款形成了“协商—通知”、[26]“非公益必要不干扰”、[27]“一视同仁”、[28]“最小特权”[29]等规则。而在视频广告屏蔽案中,有学者依据不同利益主体的诉求,基于法官视角分别提取了有利于视频网站服务商的命题(如“非因公益必要不干扰”、“不得干扰他人合法经营”、“不得有损消费者长远利益”等)和有利于过滤广告软件开发商的命题(如“技术中立”、“增进消费者福利”等)。[30]这些提取规范命题的尝试,目的在于将大前提(T)中的不确定内容,通过结合具体案件中的各类因素,最终分解成若干个内涵确定的次级大前提(T1+T2+ … +Tn),以实现规则的准确适用。例如,在视频广告屏蔽案中,法院普遍采用“非公益必要不干扰”规则来论证行为的正当性:“经营者应当尊重其他经营者商业模式的完整性,除非存在公益等合法目的,经营者不得随意修改他人提供的产品或服务,从而影响他人为此应获得的正当商业利益。”[31]“经营者可以通过技术革新和商业创新获取正当竞争优势,但非因公益必要,不得直接干预竞争对手的经营行为。”[32]“非公益必要不干扰”等规则(T1+T2+ … +Tn)的创立,细化了一般条款的适用条件,使案件在满足相应规范命题的构成要件(M1+M2 +…+ Mn)前提下,法院可以径直裁判。

使用一般条款径直裁判的过程,实质上是一个不断进行利益衡量的过程。由此,比例原则(Grundsatz der Verhaltnismassigkeit)开始进入竞争法研究的视野。比例原则产生于19世纪德国的警察法学,最早肇始于德国学者贝格(Von Berg)于1802年出版的《德国警察法手册》一书,后经德国行政法学鼻祖奥托·迈耶于1895年出版的《德国行政法》一书中提出“警察权力不可违反比例原则”,从而确立了该理论在行政法学中的地位。而后,该原则在德国司法实践中得到了普遍使用。[33]比例原则包括适当性原则(Geeignetheit)、必要性原则(Erforderlichkeit)和均衡性原则(Proportionalitat)三项子原则。其中,适当性原则是指某一特定行为必须能够实现行为主体所宣称的目的,或者至少有助于目的的实现;必要性原则是指在有多种能够同样达成目的的手段可供选择时,行为主体应当选择采取对相对人权益损害最小的手段;均衡性原则,又称狭义比例原则,是指采取的行为手段或方式对相对人权益带来的损害必须小于该目的所实现的社会公共利益,即目的与行为之间成比例关系。

由于视频广告屏蔽行为难以被纳入为《反法》中某一具体的不正当竞争行为类型,且一般条款的适用与说理始终须在原被告双方当事人之间以利益衡量的方式展开,因此,有学者借用比例原则框架对视频广告屏蔽行为进行分析:在适当性原则上,无论是视频广告过滤还是快进都有助于实现改善用户上网体验的目的;在必要性原则上,除非原告提出了存在其他损害性更小、但可以同等实现改进用户体验的方式,并进行了充分的论证,否则可以认定“浏览器内置过滤功能(默认关闭)、浏览器与具有某过滤功能的插件兼容、浏览器内置广告快进功能”三种方案损害性较小,符合比例原则,而默认开启过滤功能的情况造成的损害较大,不符合比例原则;在狭义比例原则上,前述三种符合比例原则的方案给视频网站造成的损害并未超过它们所带来的改善用户体验的利益,至少没有相关证据证明这一点,从而并未违反狭义比例原则。[34]前述学者主张的比例原则裁判思维,在我国司法实践中得到了具体运用。在“腾讯公司诉世纪星辉案”的一审程序中,法院认为,由于星辉公司开发运营的“世界之窗浏览器”为用户提供了“不过滤任何广告”、“仅拦截弹出窗口”、“强力拦截页面广告”、“自定义过滤规则 添加规则”四种功能,用户可选择其中任意一种及其组合,且该浏览器默认选项为“仅拦截弹出窗口”,故在主观上,用户需要勾选“强力拦截页面广告”选项才能实现广告过滤功能,而并非直接、无选择地屏蔽视频广告,所以浏览器开发者不具有损害他人利益的故意;在客观上,具有选择性屏蔽广告功能浏览器,不存在针对特定视频经营者的行为,同时也未构成法律上应予救济的“实际损害”,因此星辉公司开发“世界之窗浏览器”的行为不构成不正当竞争。[35]

“解释一般条款——提取规范命题——引入裁判方法”的分析路径,其实质体现的是一种“三段论”式的正向思维模式,即裁判结论的公允性须以存在正当且明确的法律规则为前提。而在处理视频广告屏蔽纠纷时,此种方法的适用存在以下几方面问题:

首先,作为解释大前提的一般条款的不确定性过强,以商业惯例解释商业道德的方法缺乏外部证成的合理性。关于这一点,司法实践中已有关注。例如,在“爱奇艺诉极科极客案”[36]中,被告曾一度主张视频广告屏蔽行为是该行业的普遍做法,但法院认为,行为正当合法与否不能以该行业同类软件的存在与数量来自证,“如果某一行为被判定非法,该行为的普遍存在只能证明违法现象严重,而不能以‘行业惯例’为由推论该非法行为因此合法”。在学界,也有学者对以商业惯例论证商业道德提出了质疑,“违反行业惯例或准则的行为,不一定就违反反不正当竞争法。因为公认的行业惯例或准则,并不就是良好的,有些甚至是‘潜规则’或‘恶俗’,例如餐饮业长期存在的‘禁止自带酒水’规则。行业惯例或准则并非固定,而是不断地改良,与时俱进,就是明证”。[37]由此可见,以商业惯例来认定商业道德,依然欠缺周延。

其次,从个案和一般条款中提取的作为次级大前提的规范命题同样缺乏外部论证的合理性。以“非公益必要不干扰”规则为例,该规则大致内涵是:互联网产品或服务之间原则上不得相互干扰。确实出于保护网络用户等社会公众利益的需要,网络服务经营者在特定情况下不经网络用户知情并主动选择以及其他互联网产品或服务提供者同意,也可干扰他人互联网产品或服务的运行,但是,应当确保并证明干扰手段的必要性和合理性。否则,应当承担相应侵权责任或不正当竞争责任。[38]显然,该命题的主要缺陷在于,将竞争行为预设为一种“干扰”行为,即预设了行为的“不正当性”。“因为把企业之间展开的竞争行为界定为是一种‘干扰’行为,只有出于维护公共利益的需要才可以去干扰,这种说法完全背离了不正当竞争行为认定中论证责任的分配规则。”[39]竞争行为并不因产生了竞争损害而被认定为“不正当”,因为“竞争利益的相对性”与“损害的相互性”,使得视频广告屏蔽等网络干扰案件的关键性问题不再是谁“干扰”谁,而是谁的竞争利益更值得保护的问题,而“非公益必要不干扰规则”在这个问题上采取了厚此薄彼的态度。[40]因此,出于鼓励市场经济发展与市场交易的需要,对于任何竞争行为均应预先推定其为合法且正当的适法行为,而“非公益必要不干扰规则”恰恰因违背了这一点而丧失了正当性。

(二)“逆向思维”下后果取向型裁判方法的理论基础及价值

“如果法律被认为负载那种合理的目标,那么我们可以肯定地说,在那些无法根据明确的强制性规则得出判决结论的场合,或者规则本身语焉不详的场合,依靠对后果的考量作出判决实乃必要之举。”[41]从可查阅的相关资料来看,后果取向型的思维方式最早可追溯到传统道德哲学范畴的“后果论”(Consequentialism)思想,例如,塞缪尔?谢弗勒(Samuel Scheffler)基于一种“最大化的框架”理论(maximinzing framework)提出了“最大化的合理性”对于后果评价的至关重要性:“这种合理性观念的核心是这个理念:如果一个人承认有待实现的某个目标的可欲性,而且如果一个人有两个选项之间的一种选择,其中一个选项必定使这个目标实现得比另一个选项更好,那么在其他条件均保持不变的情况下,选择前者而不是后者就是合理的。”[42]后果论作为功利主义的一种现代形式,[43]在伴随着实践理性发展的基础上,产生了一种基于“后果主义论辩”(consequentialist argument)的法律推理方式。这种推理方式随后得到了普遍使用,“从美国的‘布兰代斯诉讼方法’(Brandeis brief)到英国目的导向的成文法解释(purposive approach to statutory interpretation),再到德国的可行性论证、正义论证、结果评价论证、利益论证”,[44]都展示了这种后果取向型的思维方式。

对于“后果取向”的定义,德歇特教授在其博士论文《法之适用中的后果取向》的第一部分即作了精确阐释:“在证成法律裁判时,考量裁判的后果并在给定情况下,根据解释的后果来修正解释。简单地说,古典法教义学通过处理过去的事实并借助已给定的规则来控制裁判,而后果取向则通过对裁判所导致之效果的期待来调控裁判。”[45]具体而言,后果主义论证思想主张任何行动、规则或策略等的选择都应该考虑其将带来的可能后果。对于实践推理而言,后果论既涉及当前考虑或争论中的行为或决定,又牵涉到据以作出或抵制该种行为或决定的理由,它的目的在于帮助人们通过考虑作出某一选择所导致的相关后果来看清这种选择是否具有正当性的本质。[46]由于“法律不是一个纯理论系统,而是应用于社会现实之中的系统”,[47]因此笔者认为,所谓后果取向型裁判思维,是指以事实后果(real consequences)和逻辑后果(logical consequences)为导向,通过“社会效果评析法律效果”的方式,完成对裁判结论正当性的有效推演。其中,事实后果指的是规则实施后于社会层面产生的客观影响;逻辑后果指的是基于逻辑推理方式,事件或行为所应该呈现的状态。虽然学术上对于“后果”的具体内涵存在多种解释方式,[48]并且各自对后果取向型中的“后果”含义采取了不同态度,但是笔者认为,基于“事态之间的相容性总是与某些‘约束条件’(constraints)相关联”,[49]而“事实后果”与“逻辑后果”分别展示的是两种可能事态(states of affairs),且并不存在“既真实发生又不真实发生的”逻辑约束条件,故其指涉的应然与实然状态可以构成我们采用的后果取向型裁判思维方式中的“后果”意涵。

作为一种逆向推理方式,后果论证并非是一种独立的法律解释方法,而是在面对解释疑难时基于裁判后果的预测与评价对裁判理由进行正当化的裁判过程。[50]在这种逆向思维的场景里,我们绕开了传统正向思维模式下对前述规范命题的外部证成工作,而直接通过对当事人主张与裁判依据的后果验证来测量裁判结论的合理性。因此,后果取向型思维需要充分发挥法官的主观能动性,以在合理的自由裁量权范围内,尽可能挖掘出无限接近于事实真相且具有普适性标准的法则。而这样一个“逆推”的过程,在一定程度上就需要实现哈奇森言称的“为具体案件作出判决的法官必须诉诸自己的直觉和想象力”。[51]从宏观视角来看,后果取向型裁判思维往往是通过置身于社会化的背景下实现的。后果主义论证的重要作用就在于它是法官确认并区分出社会价值中各种各样且往往相互竞争的不同方面的重要思路。[52]在后果取向的裁判思维模式下,裁判结论的社会效应须通过诸如主流社会伦理观以及整体性的社会福利观、效率观等予以展现,而法官对于具体疑难案件的裁判依据及其结果实效的合理预测,亦须通过社会需求与公众评价来实现。

后果取向型裁判思维遵循以后果为导向,通过社会效果评析法律效果的方式,求得案件裁判的“最优解”。此种逆向思维的优势在于避免了对新创规则的外部证成问题,但同时也面临着十分严峻的挑战:以脱离法律规范的社会效果来主导案件裁判,何以防止司法权力恣意妄为,以及如何处理网络舆情与司法理性、权力寻租与司法公正、立法权威与司法公信之间的冲突。例如,为了防止司法自由裁量权的滥用,传统观念认为,在区分立法论和解释论的前提之下,司法机关需要奉行一种法律规范上的形式合理性,“禁止向一般条款逃遁”。[53]此即为较为严格的法教义学思想。从这个意义上看,后果取向型裁判方法与传统的三段论方法的实质区别,大致类似于社科法学中的“治理论”与法教义学中的“法治论”的区别。[54]虽然有学者认为,面对疑难案件,应当坚持从法教义学立场出发获得解答,并通过“具体案件—教义学解答—整体法秩序框架—具体案件”的循环过程实现一国法治的成熟,[55]但是,“现代化的治理术,更多倾向于通过社会科学来认识社会中出现的需要法律回应的新问题,以更灵活多变的方式加以回应,不断调整法律的新边界之所在”。[56]后果取向型裁判思维通过对涉案行为中裁判依据可能产生的社会效果的预判和验证,选择并最终形成与立法目的尽相匹配的一般性裁判结论,此即为“现代化的治理术”的集中表现。当然,也有学者质疑道,“当下中国的问题在于,正在建设中的法治尚未经历严格形式主义法治实践和经验积累,在此情形下追求‘社会效果’,容易使人联想起人治或政策之治的窠臼”。[57]

为了克服前述质疑,我们有必要为后果取向型裁判方法的适用设置相关条件:第一,后果取向型裁判方法主要满足于处理疑难案件的需要,故而对于法律适用明确的简单案件,则“后果导向”应当屈从于“形式理性”,因为在此种情形下,既定法律规范构建的形式理性已经构成了后果评价下的类型化结果;第二,在适用后果取向型裁判方法时,也应当在一定程度上保持对既定规范的尊重和礼让,亦即“在法律之内寻求社会效果”,[58]或者将“审判的社会效果寓于法律效果之中”;[59]第三,从效能上看,后果取向型裁判方法主要于“劣后”次位承担证据补强功能,亦即在与一致性论证、可普遍化性论证和协调性论证等其他论证形式一道对具体案件进行综合判断时,“后果取向论证”通常仅以“配合”其他裁判方法的方式对证据予以补强。以视频广告屏蔽类案件为例,该类案件的复杂性在于,1993年《反法》并未将此类行为规定为不正当竞争行为,而在2017年《反法》修订时,新增的“互联网专条”亦未明确列举此类行为,因此,当视频网站经营者以不正当竞争诉至法院时,法院难以依据既定规则作出合理判决。而利用一般条款和个案经验提取规范命题的尝试虽然已成为各级法院裁判此类案件的重要手段,但如前文所言,其周延性还有待商榷。在这种情形下,后果取向型裁判方法即具有了适用空间,其在以往裁判方法的基础上,通过对案件中各项后果的系统考察,为既有结论提供新的论证切口与管道,并最终以证据补强的方式促使法院客观全面地衡量各方当事人的利益,以尽可能作出既符合法律公平正义观念、又能增进社会公共利益和福祉的判决。

四、视频广告屏蔽类案件中“后果取向型”裁判思维的具体运用

在视频广告屏蔽类案件中,后果取向型思维方式要求我们在事实后果和逻辑后果的基础上充分考虑经营者、消费者、市场秩序等要素受案件裁判的现实影响,分析支持各方当事人所主张的利益诉求能否产生预期的裁判效果和社会效果。从实质上看,爱奇艺诉极科极客等视频广告屏蔽类案件的冲突背后,是新型商业模式对既有商业模式的挑战,是消费者利益与经营者利益相互冲突的表现,也是竞争效益与竞争损害相互抵牾的反映。因此,基于后果要素的考察需要,我们分别从有利于原、被告的相关主张和法院裁判依据中选取了“经营者商业模式”、“消费者利益保护”等几类最具代表性和对抗性的观点予以评述,以展示后果验证型裁判思维方式的具体运用。

在“爱奇艺诉极科极客”等视频广告屏蔽案中,视频网站经营者曾普遍主张的观点是:“免费+收费”的商业模式将因广告屏蔽行为而遭受重大打击,甚至危及整个视频网站行业。面对这些主张,法院或予以明确支持,或在默认其为“潜在事实”的基础上,得出消费者通过广告屏蔽行为获利的状态将在长期上难以持续的结论;[60]而学术界则以此为依据对消费者“当前短期利益”与“未来长期利益”进行利益衡量,[61]以期获取广告屏蔽行为构成不正当竞争的相关证据。但是,基于后果取向型的思维方式,我们有必要对该主张提出质疑,即视频广告屏蔽行为果真会对视频网站的商业模式造成毁灭性打击吗?从视频网站的营收模式来看,可屏蔽的“视频广告”似乎仅仅只是其营收方式中的其中一种。因此,我们有必要对前述主张能否真正产生其所宣称的实际后果进行探讨:

首先,从视频网站营业收入的构成来看,虽然在线广告业务的营收额曾一度占据榜首,但是随着视频网站业务的转型和升级,其余各部分业务的营收能力正在快速实现均衡化。以爱奇艺为例,根据爱奇艺于2018年2月28日向美国SEC递交的《招股说明书》显示,其营收构成大致可分为(1)广告服务;(2)会员服务;(3)内容分发;(4)其他(包括直播、在线游戏、IP授权、网络文学和电子商务等)。其中,在线广告服务从2015年到2017年的营收分别为33.99亿元、56.50亿元、81.58亿元,占营收比重分别是63.9%、50.3%、46.9%,呈逐年下降趋势;而会员服务从2015年到2017年的营收分别为9.96 亿元、37.62 亿元、65.36 亿元,占营收比重分别是18.7%、33.5%、37.6%,呈增长态势。[62]而截至2018年第三季度,爱奇艺会员收入已经正式超过广告收入,[63]并在2019年首次实现会员营收占比过半的目标。不仅如此,“除了会员收入和广告收入两大业务板块外,爱奇艺的内容分发和其他业务也出现了较高的增长。这两部分业务收入相加,总体量也快追赶上广告收入了”。[64]可见,视频网站的营收方式正在快速实现多样化和均衡化,从而大大减轻了视频广告屏蔽行为对视频网站商业模式造成的冲击和影响。

其次,就在线广告业务而言,虽然其营收额占比较大,但是在线广告营收是通过多种广告类型共同完成的。具体而言,视频网站中的广告类型大致包括以下几种:(1)片前广告(出现在视频播放前的广告);(2)片中广告(插播于完整视频中的广告);(3)片后广告(出现在视频结束后的广告);(4)间隙广告(于视频暂停时出现在屏幕中央的可关闭式静态悬浮广告);(5)贴附式广告(在视频播放过程中固定地以占据一定画面而持续呈现的静态贴附式或动态演化式广告);(6)植入广告(出现在视频网站自制节目中的广告),等等。在这些诸多类型的广告中,广告屏蔽行为通常只能屏蔽前三类广告,而无法影响其他各类广告的营收。例如,植入式广告作为节目内容的组成部分,通常以主持人或嘉宾“口播”的方式呈现,贯穿于节目始终,而获得节目冠名权的植入广告商,更是需要支付一笔价格不菲的广告费。因此,以植入广告为首的其他广告收入,并不受广告屏蔽行为的影响。

再次,就为客户提供会员等增值服务而言,广告屏蔽行为同样对其影响甚小。从“逻辑结果”来看,由于会员用户可以享受“跳过广告”的服务,那么伴随着广告屏蔽软件的泛滥,则付费用户数量势必大大减少,但“事实后果”却是,视频网站付费会员用户数量“不降反升”,且营收额已超过在线广告业务。根据《2017中国网络视听发展研究报告》显示,国内用户付费比例已经从2014年的11.7%增长至2017年的42.9%。[65]根据爱奇艺的招股书披露,截至2018年2月28日,平台会员规模突破了6010万,相比2015年6月的500万整整增长了十余倍,[66]而截至2019年第四季度末时,爱奇艺的订阅会员规模已经达到1.07亿,订阅规模同比增长22%,成为国内第一个订阅会员数超过一亿的视频平台。[67]虽然我们不能据此得出“广告屏蔽行为促进了视频网站付费用户数量增加”的结论,但此现象至少说明,广告屏蔽服务的商业模式对视频网站付费业务的实质影响是微乎其微的。究其原因,我们认为有二:一方面,会员服务不仅包括“跳过广告”,而且还包括“提前观看新鲜视频”、“加速下载”、“下载更多视频”等服务,这些增值服务是不受广告屏蔽行为影响的。而在现实生活中,用户也愿意为获取其他增值服务而付费。另一方面,也是更为重要的,即在互联网产品“内容为王”的时代,真正能俘获消费者注意力的是开发出能满足用户需求的内容产品,[68]而非“跳过广告”付费与否等服务。以爱奇艺为例,爱奇艺于2011年开始发力付费业务,四年后的2015年6月付费用户数仅500万,直到2015年爱奇艺发布《盗墓笔记》后,付费用户数才开始快速增长。[69]这一现象说明,“现阶段付费用户并不是跟着平台走,而是跟着内容走”。[70]由此可见,视频广告屏蔽行为并不会实质影响用户购买付费服务,更无法颠覆整个视频网站的既有商业模式。

最后,就内容分发及其他业务而言,虽然这两部分的营收额在视频网站总营收额中占比相对较少,但是其同样不受广告屏蔽行为的影响,并且这些业务正逐渐成为视频网站探索新型盈利方式的突破口。例如,对于自制内容节目或者购买版权节目,视频网站通常会在原始取得或继受取得视频版权后,以分销协议有偿授权其他网站享有,而仅保留优质版权的独享。这些业务的开展,也进一步丰富了视频网站的营收手段,使其不再过度依赖广告业务来获取收入。

由此可见,广告屏蔽行为对视频网站造成的仅仅是一种“有限损害”,并不足以颠覆整个行业的商业模式,相反,从国外实践结果来看,这种“有限损害”反而促进了该行业的健康发展。例如,美国以Adblock Plus为代表的屏蔽网页广告软件被广泛使用,但其并未导致美国视频网站行业的商业模式受到颠覆性影响,反而促使美国视频网站行业推出“YouTube模式”和“Hulu模式”,使得用户可以选择是否跳过广告,或选择在视频特定位置观看某广告。[71]由此可见,在广告屏蔽服务的压力下,美国视频网站行业开始依据用户体验优化商业模式,以实现“用户体验”、“广告商收益”和“自身盈利”的平衡。

事实上,商业模式的有限损害后果,在一定意义上可以为竞争状态所容忍,例如,德国联邦最高法院在“电视精灵”案[72]的判决中即对这种“有限损害”采取了容忍态度:“由于任何竞争都会对其他竞争者产生影响,要认定某个单独的竞争行为应予禁止,必须考虑多方面因素,并对个案进行综合考量,权衡竞争者、消费者、其他市场竞争者的利益。基于对上述利益的综合考量,被告的利益更值得保护,因为被告的广告屏蔽装置的销售虽然加重了原告的经营负担,但并未威胁其生存。然而,被告企业如果被禁止生产和销售广告屏蔽装置,会遭受危及生存的损害,广告屏蔽本身是其商业创意创新和具有商业效果的核心。”[73]该案的判决理由实质是将“有限损害”视为是技术创新的合理代价,亦即只要被告的行为没有威胁到原告商业模式的生存,则原告应当容忍这种技术创新所带来的冲击。在此基础上,以促使原告通过自身的广告技术创新,来实现各方经营者、消费者和社会公共利益的平衡。

在我国司法实践中,“有限损害”的思想也在一些判决中初现端倪。例如,在“腾讯诉世界星辉案”的一审判决中,法院曾提出,“网络用户对浏览器广告屏蔽功能的使用,虽造成广告被浏览次数的减少,但此种减少并不构成法律应予救济的‘实际损害’,只损害竞争对手的部分利益、影响部分网络用户的选择,还达不到特定的、影响其生存的程度,则不存在对市场的干扰、构不成对腾讯公司利益的根本损害”。该案中,一审法院以被告的广告屏蔽行为是否对腾讯公司利益造成“实际损害”作为认定其是否构成不正当竞争的重要依据之一,即体现了法院对本文言称的“商业模式有限损害”这一后果要素的实际考察和验证。[74]

在视频广告屏蔽案中,消费者利益保护的问题越来越受到重视,典型如美国福克斯广播公司案。[75]福克斯是一家总部位于洛杉矶的广播公司,早期以电影和娱乐节目为主,而后开始经营新闻性节目,其开办的福克斯新闻频道(Fox News)已成为全美第一大新闻频道。Dish Network是美国第二大卫星电视服务提供商,为美国用户提供卫星电视、卫星网络、广播等服务。Dish Network推出的数字视频录像机(DVR)提供了一项名为“自动跳过”(AutoHop)的功能,即在录制电视节目时可以自动删除广告,从而为其1400万订阅用户提供没有广告的电视节目。福克斯公司遂以Dish Network侵权为由将其诉至加州法院。法院在审理该案时提出,“判定是否构成侵权或不公平竞争的最重要因素是用户,而不是运营商。卫星运营商Dish Network销售的具有广告拦截功能的视频录制设备更好地满足了用户的利益和需求”。据此,法院驳回了福克斯公司的诉讼请求。在德国,除前述的“电视精灵案”外,在“时代在线”(ZeitOnline)、“施普林格”(Axel Springer)、“互动传媒”(RTL Interactive)等一系列媒体公司诉AdBlock Plus的软件提供商艾欧(Eyeo)公司案中,[76]德国法院同样以维护用户自主选择权为由作出了有利于被告的判决。而在我国“腾讯诉世界星辉案”的一审判决中,[77]由于“世纪之窗浏览器为用户提供了可供选择的广告屏蔽功能”,而使得法院一反常态,作出了不同于以往视频广告屏蔽案的判决,承认了被告行为的正当性。

长期以来,我国反不正当竞争法都是将消费者利益作为一种“反射利益”保护,即通过保护经营者利益来间接实现对消费者利益的保护。而2017年修订的《反不正当竞争法》在对“不正当竞争行为”进行定义时,引入了“扰乱市场竞争秩序”以及“消费者的合法权益”的表述,明确赋予了消费者利益在判定不正当竞争行为中的重要地位。消费者利益保护在反法中的理论价值与实践作用自不待言,但是,其获得保护的前提与发挥作用的基础却往往被人忽略。对于反法中的“消费者利益”,无论是给予直接保护还是间接保护,是作为认定不正当竞争行为的考察性要素还是必备性要件,是作为个体性概念对待还是视为全体性概念表达等,都存在一个基本前提:即反法中要求实现和保护的“消费者利益”,一定是合法且正当的利益,不存在任何违反其他法定或约定义务之情形。换言之,“权益无瑕疵”是反不正当竞争法对消费者利益进行保护的前提条件。这一底层逻辑契合了以往绝大多数有关消费者利益保护的立法尝试与司法实践。以我国为例,在立法上,《反不正当竞争法》对市场混淆、误导性商业宣传、不正当有奖销售等行为的规制,以及《消费者权益保护法》、《食品安全法》对消费者知情权、公平交易权、个人信息保护权、索赔权等权益的保障,都是在实现各部门法独立价值品格的基础上,[78]完成对消费者“确定无疑的正当利益”的保护;而在司法上,一个重要的例子是,消费者的“知假买假”、“职业打假”行为已经开始受到法律约束。[79]虽然从法解释学角度来看,以往有关“职业打假”的讨论主要围绕“打假人是否为消费者”、“知假买假是否构成《消费者权益保护法》第55条中的‘欺诈’”等问题展开,但是从利益正当性的角度来看,“职业打假”行为之所以能引发如此大的争议,其实质即在于:面对消费者“有意将自身陷于不利益境地”以获取利益的做法,我们很难在法律层面完成“利益正当性”的有效论证,故直接以《消费者权益保护法》进行保护往往“难排众议”。

在“后果取向型”裁判思维中,视频广告屏蔽案中被告提出的“有利于消费者利益保护”的主张,应当从后果性质上予以审慎对待。例如,在爱奇艺诉极科极客等案中,广告屏蔽软件提供商普遍提出了“广告屏蔽技术的开发与提供有利于增进消费者福利”的观点,以期获得法律上的豁免。诚然,视频广告屏蔽行为可以使用户在上网观看视频时,基于个人意愿选择跳过广告,且无须支付任何费用,从这一角度而言,这种新型商业模式确实能够优化用户体验,增进消费者福利。但由此引发的两个问题是:(1)该种消费者利益可否持续;(2)增进的消费者利益是否正当合法?以往有不少学者以问题(1)来质疑视频广告屏蔽行为的正当性,但我们认为,消费者利益可否持续,主要取决于该种商业模式是否将遭受毁灭性打击,即只有当广告屏蔽技术将视频网站“免费视频+播放广告”的传统商业模式彻底颠覆为“付费视频”模式,才存在“消费者利益难以为继”的可能。而如前文所述,国内外广告屏蔽技术并未导致视频网站传统商业模式彻底消失的后果,由此可见,“增进消费者福利”的抗辩事由,并不在于(1)消费者利益是否持续的问题,而是在于(2)消费者利益是否正当的问题上。

视频广告屏蔽案中消费者利益的正当性问题,应当置于消费者与特定经营者之间的具体关系上来讨论。以爱奇艺视频网站为例,依据《爱奇艺PPS用户网络服务使用协议》(以下简称《协议》),[80]用户在接受爱奇艺PPS提供的各项服务时(不论付费还是免费),即表示接受该《协议》的全部条款和内容(《协议》第1.1、1.2条)。从合同法视角来看,用户自接受爱奇艺视频网站提供服务时起,双方当事人之间即成立了赠与(免费情形)或买卖(付费情形)的网络服务合同关系。由于该《协议》在第3.8 条规定,“用户同意爱奇艺和PPS在提供服务的过程中以各种方式投放商业性广告或其他任何类型的商业信息(包括但不限于在爱奇艺和PPS平台的任何位置上投放广告,在用户上传、传播的内容中投放广告),用户同意接受爱奇艺和PPS通过电子邮件或其他方式向用户发送商品促销或其他相关商业信息”,因此,从该条款可以看出,用户在接受视频网站提供的免费视频服务时,视为其同时接受视频网站投放的商业广告等商业信息。而在合同法上,消费者似乎确有接受这一商业模式的义务。

基于后果取向型裁判思维的考量,作为逻辑后果的“有利于维护消费者利益”的结论,在事实后果上却产生了“消费者利益正当性存疑”的解释。将视频广告屏蔽案中的“消费者利益”置于合同法的视角下看,我们似乎很难得出屏蔽广告行为维护的是消费者“正当且合法的利益”的结论。因为对于此种情形下消费者免看广告的利益“是否正当”以及“在何种程度上正当”、“在满足何种条件下正当”等问题,我们并没有足够清晰的认识。而对于这种模棱两可的利益,径直使用“维护消费者利益”的口号则无异于拉大旗作虎皮。其实,就双方之间的合同关系而言,视频网站经营者并没有施加给消费者十分沉重的“必须观看”的“作为义务”,而仅仅是“不得擅自改变”的“不作为义务”,换言之,消费者并没有观看广告的义务,但是却有接受这一商业模式的义务。前者意味着即便消费者在播放视频广告时将其调至静音且不观看也无须承担任何不良后果;而后者则意味着,消费者妄图径直改变这种商业模式的做法却可能构成违约。从这个意义上看,法院在广告屏蔽类案件中作出有利于原告的判决,学者们致力于通过“比例原则”来实现对原告商业模式的“最大尊重”,其深层次的原因之一即是,任何人在对待“广告屏蔽行为均维护了消费者‘正当利益’”的说辞上并不能做到“底气十足”。因此,在视频广告屏蔽类案件中,当消费者利益的正当性边界存疑时,若仍须以消费者利益保障为由对视频广告屏蔽行为作出有效论证,则必须事先对该种情形下消费者的正当利益和不正当利益进行有效切割,以保护其“正当”部分。例如,在合同法上,视频广告屏蔽案中的消费者利益往往容易处于“全部或部分不正当”的状态;但从公共利益视角来看,基于互联网经济“用户粘性”的考量,则消费者利益又能产生一定的正当性基础(参见“后果因素三”)。此时,消费者利益可能同时存在“正当”与“不正当”两部分,故而不能一律以“正当”对待,这也是比例原则希望从中找到边界的原因所在。

因此,在视频广告屏蔽案中,反不正当竞争法对于“消费者不当利益部分”只能予以“消极保护”。但是,这种“消极保护”并不能使法院据此径直认定被告构成不正当竞争,因为此种“不当利益”并不为反法所关注,而须借助其他法律予以评价。换言之,反法对于已经明确的消费者的正当利益,予以积极保护和适用;而对于尚未明晰正当与否的消费者利益或者不正当利益,则往往交由其他法律(如私法)评判。法院可以依据前者认定被告的行为属于正当竞争,但却无法依据后者直接得出被告构成不正当竞争的结论。从这个意义上看,美国学者安德鲁·萨鲁克(Andrew Saluke)提出以第三人侵害债权制度来规制广告屏蔽行为是具有正当性的。[81]因为在视频广告屏蔽案中,可能涉及的第三人干预合同的方式有两种,一种为广告主与视频网站经营者之间的广告合同,另一种为消费者与视频网站经营者之间的“附条件赠与合同”(视频网站赠予用户观看免费视频的权利,但附加用户接受视频广告商业模式的条件),而广告屏蔽行为在某种意义上则同时是对以上两种合同的干预。

个案裁判不仅是一个面向当事人的“私人产品”,而且是一个面向社会的“公共产品”。[82]视频广告屏蔽类案件的法律裁断,既要考虑个案中具有利害关系的经营者或消费者的利益得失,也要系统关照裁判结论对整个市场竞争秩序和竞争行为产生的示范效应。因此,在认定一切不正当竞争行为时,都应该预先树立一种“有竞争即有损害”的观念,即应当假定有损于其他经营者利益的竞争行为是正当的,而后再寻找相反理由。这种思维方式是符合经济学一般规律的。例如,熊彼特认为,竞争创造价值的过程,就是一个不断革新旧有事物的过程,它不断地从内部使经济结构革命化,不断地破坏旧结构、创造新结构,这种“创造性破坏”构成了经济发展的本质。[83]克莱顿?克里斯坦森(Clayton Christensen)在“创造性破坏理论”的基础上提出了“破坏性创新理论”(Disruptive Innovation),[84]他认为商业创新往往通过颠覆性技术(Disruptive Technologies)来实现,而这种颠覆性技术在初期通常被忽略。[85]科斯的“交互性理论”亦说明了竞争损害的“不可避免性”,即当A对B造成损害时,对B的救济同时也意味着对A造成损害,所以真正需要我们判断的问题是,是允许A损害B还是B损害A。[86]在互联网经济时代下,广告屏蔽技术即是一种“创造性破坏”,视频网站经营者与广告屏蔽软件提供商都是为了获取海量的用户流量而分别构建起了各自“免费+收费”的双边市场,而当在后出现的技术手段损害了在先发展的商业模式时,法律应该持有的态度是:基于更为中立的立场,在同时给予保护的基础上,为经营者利益、消费者利益与社会公共利益提供一种具有良好市场竞争示范效应的平衡机制和激励机制。而从后果取向的思维视角来看,允许广告屏蔽行为的存在,在一定程度上即是对这种平衡机制和激励机制的实现。具体而言:

从宏观上看,广告屏蔽技术有利于优化视频网站行业的市场竞争结构,为互联网经济提供一套以实现竞争效益为主的整体性平衡机制。一方面,按照产业组织理论,充分自由、充分公平的竞争遵循“竞争参与→竞争能力→竞争结果”的逻辑展开。[87]在视频网站行业中,竞争参与很难通过市场内部结构实现,尤其在当前我国视频网站行业由腾讯视频、爱奇艺和优酷土豆三分天下的格局下,[88]寡占市场下的相互依赖理论(oligopolistic interdependence theory)抑制了经营者通过内部竞争来实现技术创新的动力,而竞争能力的“人为均等化”,更难以产出有利于社会整体效益和全要素生产率的竞争结果。在反不正当竞争法中,“依照正当竞争的历史观,竞争行为正当与否取决于业绩竞争或效能竞争理论”,[89]缺乏竞争效益的竞争结果同样是“不正当”的。因此,在这种格局下,视频网站经营者竞争能力的提高更多须依靠外部驱动力来实现。就视频网站行业而言,市场竞争的优化需要能够进行技术创新、商业模式创新的其他经营者提供外部制约。从实效上看,广告屏蔽技术所带来的市场竞争压力,确实有助于倒逼视频网站现有商业模式的革新与优化,并且在国内外实践中均取得了良好的效果。另一方面,从历史演化的视角观察,广告技术间的相互角力也并未导致“扭曲竞争”的后果出现。按照德国学者耶施泰特(Jestaedt)的观点,在反不正当竞争法中,“未扭曲的竞争”可以作为不正当竞争的反义使用,换言之,“不正当”含义的具体化可以通过“未扭曲的竞争”获得。[90]而从广告屏蔽技术的发生学意义上看,有学者通过研究发现,网络广告与广告屏蔽之间存在一种“互生关系”,即在技术发展史上,网络广告与广告屏蔽是一对相辅相成的技术。[91]在网络广告与广告屏蔽的技术斗争中,广告屏蔽在产生了与网络广告业同等规模的市场效应的同时,也有效克服了广告本身侵害消费者隐私等各项权利的负外部性,促进了相关领域数十年的技术进步与商业模式创新,并实现了二者在整体上的相互制约。这种竞争性制约的现实发展路径与效果证明了其作为“未扭曲的竞争”存在于互联网市场当中。

从微观上看,广告屏蔽技术通过对消费者“正当”利益保护的加持,为经营者与消费者提供了一套个体性平衡机制。由于社会公共利益的保障最终须通过对若干个体利益的保护来实现,而任何竞争行为最终都是为了俘获消费者的认可,因此对竞争行为产生的竞争效应的评判,无论是在方法论上还是结果论上,都不得不落实到对消费者正当利益保护的问题上来。如前文所言,消费者利益在性质上有正当和不当之分,而基于传统私法的视角,视频广告屏蔽案中的消费者利益在很大程度上具有“不正当性”。但是,如果从互联网经济的特点出发,结合竞争的“公益性”考虑,则消费者利益同时存在“正当”的一面。具体而言,在互联网经济下,网络内容服务提供商提供的商业服务使海量用户对其产生了“依赖性”,这种依赖性使得原本单纯的私法交易行为开始具备“公共性”特征,契约行为由此开始受到公益性约束,网络经营者不得再单独依据自己的主观意志为所欲为。这种要求具象化到视频广告屏蔽案中则是,视频网站经营者不得利用“用户黏性”而采取任何罔顾消费者“用户体验”的措施。由此观之,虽然消费者与经营者之间存在类似于附条件赠予合同的关系,但其实质又有所区别。经营者所享受的免费视频服务,并非完全传统意义上的民事赠予行为,因为视频网站双边市场的特点,使作为流量接口的用户本身及其相关数据成为了具有商业价值的对价物。换言之,消费者并不是没有付出除观看广告外的任何义务即享受了免费视频服务。在经营者的使用价值序列里,用户在享受“免费午餐”的同时,其实暗地里已经通过提供个人数据等方式向经营者“支付了对价”。基于此,经营者则负担提供优质服务的义务。

但是,我国视频网站行业的现实场景却并非如此。在我国,经营者不公平使用格式条款(如前述《协议》第3.8条之规定)而忽略用户体验的做法较为普遍。“多数视频网站的视频广告,既不透明也不可跳过,且强制用户观看,有些仅几十秒钟的视频强行插入了长达一分钟的广告,严重忽视了用户体验。”[92]在这种情形下,消费者的用户体验并未得到最起码的尊重和保障,屏蔽广告行为所产生的消费者利益则由此从“不正当”向“正当”转化。为了有效制约网络经营者的不当行为,美国曾致力于推动“消费者网络视频选择法案”(Consumer Choice in Online Video Act)的制订,[93]以尽可能实现以用户为中心的自主决定权。从国内外已有实践来看,视频广告屏蔽技术的出现,在客观上确实促进了视频网站经营者致力于开发能同时兼顾各方利益的广告技术,从而在经营者之间、经营者与消费者之间形成一套极具实效的个体性平衡机制。

在司法实践中,虽然仅依靠某单一要素难以径直判断广告屏蔽行为是否构成不正当竞争,但是任何因素一旦被作为裁判理由用以支持相关裁判结论,则该因素必须具备现实层面的可验证性。例如,不论经营者商业模式的损害程度是否值得作为判定不正当竞争的关键因素,只要该因素被法官现实地纳入相关案件的考察范围并用以支撑裁判结论,那么该判决书中有关商业模式影响程度的判断则必须符合客观实际,以确保裁判文书内部结构的周延和严谨。但遗憾的是,过往司法裁判往往忽视了对裁判理由的实际验证,从而使得裁判文书中类似于“商业模式将遭受颠覆性影响”的判断最终沦为理论层面的假想。

为了有效克服这一缺陷,法院在裁断视频广告屏蔽类案件时,可以遵循以事实后果和逻辑后果为导向的“后果取向型”裁判思维方式,以完成对裁判结论正当性的有效论证。该种思维模式的核心要求有二:一是通过兼顾逻辑后果和事实后果的判断,防止类似案件中司法裁判的错误累积;[94]二是基于更为客观中立的立场,分别提取有利于原被告双方的事实主张并进行后果验证,以避免先入为主的观念影响司法公正。[95]

虽然后果取向型裁判思维的应用旨在提供一种新的证据补强方案,以配合其他方法共同促进相关结论的圆满性,但是该种思维方式并不限于本文所分析的利益主体范围和具体案件类型:一方面,广告屏蔽类案件涉及的主体利益复杂多样,而文中选取的考察因素只是诸多相关因素中的一部分,因此,其他各类利益主张同样可依据后果取向型裁判思维进行逐一验证;另一方面,广告屏蔽类案件所折射出的疑难问题,其实质是当下互联网新型不正当竞争行为认定困境中的一个缩影,因此,对于网络环境中的竞价排名、流量劫持、插入链接、强制跳转、恶意不兼容、数据爬虫、账号共享、视频刷量等新型竞争行为的违法性判断,同样可以尝试采用后果取向型的裁判思维方式,以为互联网新型不正当竞争行为的认定提供新的研究方案和结论。

【注释】

[1]互联网广告屏蔽行为是指广告屏蔽软件或插件的提供者,通过吸引网络用户使用广告屏蔽软件、浏览器插件或者路由器等媒介来屏蔽其他网络经营者的商业广告,以充分获取用户流量,赢得竞争优势的行为。

[2]根据《互联网终端软件服务行业自律公约》第19条第2款的规定,恶意广告包括频繁弹出的对用户造成干扰的广告类信息以及不提供关闭方式的漂浮广告、弹窗广告、视窗广告等。

[3]在学术层面,除少数学者认为广告屏蔽行为可直接构成不正当竞争外(参见冯晓青、陈东辉:《浏览器屏蔽视频网站广告行为性质研究——关于深圳市某计算机系统有限公司诉北京某科技有限责任公司不正当竞争纠纷案的思考》,《河北法学》2018年第5期),绝大多数学者对视频广告屏蔽技术是持包容态度的,他们或认为广告屏蔽行为不构成不正当竞争(参见张广良:《具有广告过滤功能浏览器开发者的竞争法责任解析》,《知识产权》2014 年第1期;兰楠:《广告过滤行为的正当性评价》,《华东政法大学学报》2019年第2期;等等),或认为对于广告屏蔽行为至少应当秉持审慎原则进行类型化处理(参见兰磊:《比例原则视角下的< 反不正当竞争法>一般条款解释——以视频网站上广告拦截和快进是否构成不正当竞争为例》,《东方法学》2015年第3期;谢晓尧:《一般条款的裁判思维与方法——以广告过滤行为的正当性判断为例》,《知识产权》2018年第4期;覃腾英:《〈反不正当竞争法〉视阈下屏蔽广告行为的定性——以消费者利益保护为视角》,《电子知识产权》2018 年第 6期;等等)。

[4]张钦坤、刘娜:《浅析屏蔽视频网站广告行为的违法性》,《中国版权》2015年第4期;曹丽萍:《技术运用与商业模式竞争的边界——评析浏览器过滤视频广告行为的不正当竞争性质》,《电子知识产权》2015年第5期;芮松艳:《浏览器针对视频网站使用广告过滤功能构成不正当竞争》,《人民司法》2015年第16期;等等。

[5]Fox. v. Dish Network, [2012] 905 F. Supp. 2d 1088. (CC); BGH, Urteil v. 24.06.2004, Az. I ZR 26/ 02; Zango, Inc. v. Kaspersky Lab, Inc., 568 F.3d 1169 (9th Cir. 2009). etc.

[6]除“湖南快乐阳光与广州唯思案”一审判决[参见广州市黄埔区人民法院(2017)粤0112民初737号民事判决书]和“腾讯公司与世界星辉案”一审判决[北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号民事判决书]外,国内各地法院均认为广告过滤行为构成不正当竞争。

[7]2017年修订的《反不正当竞争法》第12条规定:“经营者利用网络从事生产经营活动,应当遵守本法的各项规定。经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为:(一)未经其他经营者同意,在其合法提供的网络产品或者服务中,插入链接、强制进行目标跳转;(二)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务;(三)恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容;(四)其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。”

[8]Fox. v. Dish Network, [2012] 905 F. Supp. 2d 1088. (CC).

[9]BGH, Urteil v. 24.06.2004, Az. I ZR 26/ 02.

[10]北京知识产权法院(2014)京知民终字第79号民事判决书。

[11]北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第3283号民事判决书。

[12]北京市海淀区人民法院(2015)海民(知)初字第23773号民事判决书。

[13]上海知识产权法院(2016)沪73民终34号民事判决书。

[14]广州市黄埔区人民法院(2017)粤0112民初737号民事判决书;北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号民事判决书。但是,这些案件在二审时最终改判,二审法院重新支持了原告的诉讼请求。参见广州知识产权法院(2018)粤73民终1022号民事判决书;北京知识产权法院(2018)京73民终558号民事判决书。

[15]有学者曾对904件不正当竞争案件进行了统计,其中援引了《反不正当竞争法》第2条的案件为323个,所占比例为35.7%(参见谢晓尧:《在经验与制度之间:不正当竞争司法案例类型化研究》,法律出版社2010年版,第89页);还有学者对4777 件不正当竞争案例进行了统计,其中适用第2条相关规定的约为1780件,占比约为 37.2%(参见吴峻:《反不正当竞争法一般条款的司法适用模式》,《法学研究》2016年第2期,第135页)。

[16]邵建东:《我国反不正当竞争法中的一般条款及其在司法实践中的适用》,《南京大学法律评论》2003年春季号,第196-199页。

[17]蒋舸:《关于竞争行为的正当性评判泛道德化之反思》,《现代法学》2013年第6期,第87页。

[18]《反不正当竞争法》第2条第1款规定:“经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。”

[19]《反不正当竞争法》第2条第2款规定:“本法所称的不正当竞争行为,是指经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。”

[20]吴峻:《反不正当竞争法一般条款的司法适用模式》,《法学研究》2016年第2期,第135-139页。

[21]谢晓尧:《在经验与制度之间:反不正当竞争司法案例类型化研究》,法律出版社2010年版,第98页。

[22]黄武双:《经济理性、商业道德与商业秘密保护》,《电子知识产权》2009年第5期,第38-39页。

[23]在2017年《反不正当竞争法》修订以前,因不存在互联网不正当竞争条款,故法院只能以“单独援引”一般条款的方式进行裁判。

[24]叶明、陈耿华:《反不正当竞争法视野下商业道德认定的困局及破解》,《西南政法大学学报》2017年第5期,第75-76页。

[25]谢晓尧:《在经验与制度之间:反不正当竞争司法案例类型化研究》,法律出版社2010年版,第115-116页。

[26]北京市第一中级人民法院(2013)一中民初字第2668号民事判决书。

[27]北京市高级人民法院(2013)高民终字第2352号民事判决书。

[28]北京市第二中级人民法院(2013)二中民初字第15709号民事判决书。

[29]最高人民法院(2014)民申字第873号民事裁定书。

[30]谢晓尧:《一般条款的裁判思维与方法——以广告过滤行为的正当性判断为例》,《知识产权》2018年第4期,第45-47页。

[31]北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第24365号民事判决书。

[32]北京市海淀区人民法院(2014)海民(知)初字第21694号民事判决书。

[33]张树义主编:《行政法学》,北京大学出版社2012年版,第31-32页。

[34]兰磊:《比例原则视角下的< 反不正当竞争法>一般条款解释——以视频网站上广告拦截和快进是否构成不正当竞争为例》,《东方法学》2015年第3期,第79-80页。

[35]北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号民事判决书。

[36]北京知识产权法院(2014)京知民终字第79号民事判决书。

[37]范长军:《行业惯例与不正当竞争》,《法学家》2015年第5期,第86页。

[38]石必胜:《互联网竞争的非公益必要不干扰原则——兼评百度诉360插标和修改搜索提示词不正当竞争纠纷案》,《电子知识产权》2014年第4期,第31页。

[39]薛军:《质疑“非公益必要不干扰原则”》,《电子知识产权》2015年Z1期,第68页。

[40]宋亚辉:《网络干扰行为的竞争法规制——“非公益必要不干扰原则”的检讨与修正》,《法商研究》2017年第4期,第96-97页。

[41][英]尼尔?麦考密克:《法律推理与法律理论》,姜峰译,法律出版社2005年版,第147页。

[42][印]阿马蒂亚?森:《后果评价与实践理性》,应奇译,东方出版社2006年版,第405页。

[43]阿玛蒂亚·森将功利主义的核心要素归结为三个:“后果主义”、“福利主义”、“总量排序”,并指出所谓“后果主义”指的是:“一切选择(无论是对于行动、规则、机构等等所做的)都必须根据其后果(即它们所产生的结果)来评值。”参见任付新:《反思个人完整性与后果论的结构——论伯纳德·威廉斯对功利主义的批判》,《江汉学术》2014年第1期,第108页。

[44]许可:《网络虚拟财产物权定位的证立——一个后果论的进路》,《政法论坛》2016年第5期,第48页。

[45]张青波:《理性实践法律——当代德国的法之适用理论》,法律出版社2012年版,第263-264页。

[46]杨知文:《司法裁决的后果主义论证》,《法律科学》2009年第3期,第4页。

[47][以]约瑟夫?霍尔维茨:《法律与逻辑——法律论证的批判性说明》,陈锐译,中国政法大学出版社2015年版,第145页。

[48]例如,麦考密克提出的“规则功利主义”与“行为功利主义”(参见[英]尼尔?麦考密克:《法律推理与法律理论》,姜峰译,法律出版社2005年版,第110-111页);波斯纳提出的“具体个案后果”与“系统性后果”(参见[美]理查德?A.波斯纳:《法律、实用主义与民主》,凌斌、李国庆译,中国政法大学出版社2005年版,第78-79页);德歇特提出的“法效果”与“现实后果”(参见张青波:《理性实践法律——当代德国的法之适用理论》,法律出版社2012年版,第265页);我国青年学者杨知文提倡的“可欲后果”(参见杨知文:《司法裁决的后果主义论证》,《法律科学》2009年第3期,第7页),等等。

[49][荷兰]雅普?哈赫:《法律逻辑研究》,谢耘译,中国政法大学出版社2015年版,第158页。

[50]王彬:《司法裁决中的“顺推法”与“逆推法”》,《法制与社会发展》2014年第1期,第82页。

[51][波兰]耶日?司泰尔马赫、巴尔托什?布罗热克:《法律推理的方法》,孙海涛、孙江潮译,中国方正出版社2014年版,第2页。

[52]杨知文:《司法裁决的后果主义论证》,《法律科学》2009年第3期,第4页。

[53]徐涤宇等:《社科法学六人谈》,《法律和社会科学》2014年第1辑,第320页。

[54]关于“治理论”和“法治论”的讨论,参见陈柏峰、董磊明:《治理论还是法治论——当代中国乡村司法的理论建构》,《法学研究》2010年第5期,第34-36页。

[55]白斌:《论法教义学:源流、特征及其功能》,《环球法律评论》2010年第3期,第15页。

[56]李晟:《实践视角下的社科法学:以法教义学为对照》,《法商研究》2014年第5期,第83页。

[57]宋亚辉:《追求裁判的社会效果:1983—2012》,《法学研究》2017年第5期,第31页。

[58]江必新:《在法律之内寻求社会效果》,《中国法学》2009年第3期,第5页。

[59]江国华:《审判的社会效果寓于其法律效果之中》,《湖南社会科学》2011年第4期,第52页。

[60]例如,在“合一公司诉金山公司” 案中,法院认为:就短期来看,视频网站的主要商业模式将很可能由免费变为收费模式,即用户很有可能需要付费才可以观看网站中的视频;就长期来看,这一情形可能导致视频网站丧失生存空间。在“聚力公司诉大摩公司”案中,法院提出,“从长远来看,视频分享网站因收益受到严重影响,将无法承受购买播放视频节目版权费用,在无利可赚的情况下,将无人去经营视频分享网站,最终损害了视频分享网站和广大视频消费者的利益”。参见北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第3283号民事判决书;上海知识产权法院(2016)沪73民终34号民事判决书。

[61]史欣媛:《利益衡量方法在屏蔽视频广告行为正当性判定中的适用》,《中南大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期,第30-31页;袁锋:《浏览器自带网络广告屏蔽功能的竞争法责任研究》,《电子知识产权》2014年第7期,第75页;冯晓青、陈东辉:《浏览器屏蔽视频网站广告行为性质研究——关于深圳市某计算机系统有限公司诉北京某科技有限责任公司不正当竞争纠纷案的思考》,《河北法学》2018年第5期,第49-50页;等等。

[62]《爱奇艺拟赴美上市 是否重蹈优酷覆辙?》,《中国经营报》2018年3月5日,第C02版。

[66]《爱奇艺赴美上市的背后》,《北京商报》2018年3月30日,第003版。

[68]根据《2017中国网络视听发展研究报告》显示,网络自制内容开始全面进入精品化时代,其中42.9%的用户曾为视频付费,用户付费意识已经养成;而即使在未付费群体中,也有25.5%的用户表示“如果有特别想看的内容,不介意付费”,另有5.2%的用户称其在未来一年内会进行付费。

[69]该剧在全集上线后的几分钟内,VIP会员开通请求就达到260万次,甚至一度造成播放器瘫痪。爱奇艺在2015到2016的一年时间里,付费用户数从500万增至2000万。这同时也开启了我国视频行业的付费模式。参见《爱奇艺拟赴美上市 是否重蹈优酷覆辙?》,《中国经营报》2018年3月5日,第C02版。

[70]《爱奇艺赴美上市的背后》,《北京商报》2018年3月30日,第003版。

[71]YouTube于2010年推出“True View”服务,由用户选择广告呈现的方式,并人性化地设置视频内嵌式广告,时长不超过15秒;时长达到60秒的广告,用户可在5秒后选择快进;Hulu模式则是通过开发多样性技术来提升用户观看视频时的体验,用户可根据喜好选择观看相应的广告,或者选择观看一段电影预告片以替代观看广告。参见董慧娟、周杰:《对浏览器过滤视频广告功能构成不正当竞争的质疑》,《电子知识产权》2014年第12期,第55页;黄武双、刘建臣:《中美屏蔽网页广告行为法律规制比较》,《竞争政策研究》2015年第1期,第45页。

[72] BGH, Urteil v. 24.06.2004, Az. I ZR 26/ 02.

[73]刘建臣:《浏览器屏蔽网页广告行为的不正当竞争认定——基于消费者利益的考量》,载王先林主编:《竞争法律与政策评论》(第1卷),上海交通大学出版社2015年版,第154-155页。

[74] 北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号民事判决书。虽然该案二审最终改判,但是一审法院所展示的后果验证思维却是值得称赞的。

[75] Fox. v. Dish Network, [2012] 905 F. Supp. 2d 1088. (CC).

[76] Zeit Online GmbH et al. v. Eyeo GmbH LG Hamburg, 21.04.2015-416 HKO 159/14; Axel Springer v. Eyeo GmbH, LG Ko?ln,29.09.2015-33 O 132/14; IP Deutschland GmbH & RTL Interactive GmbH v. Eyeo GmbH, OLG Mu?nchen,17.08.2017- U 2184/15 Kart.

[77] 北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号民事判决书。

[78]龙俊:《滥用相对优势地位的反不正当竞争法规制原理》,《法律科学》2017年第5期,第56页。

[79]对于“知假买假”行为是否应受到《消费者权益保护法》保护的问题,在理论界存在较大争议;而在司法实践中,不同法院的判决理由与裁判结果也不尽相同,有学者曾对此进行了较为详细的梳理,参见熊丙万:《法律的形式与功能:以“知假买假”案为分析范例》,《中外法学》2017年第2期,第303-313页。但是,针对2017年“两会”期间企业代表提出的关于引导和规范职业打假人的建议,最高人民法院办公厅于2017年5月19日向原国家工商行政管理总局办公厅发出了《对第十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见》(法办函[2017]181号),该《答复意见》明确表示,除食药行业外,其他商品领域不适用知假买假的惩罚性损害赔偿制度。而此举的目的即在于,“以此来遏制知假买假这种‘严重违背诚信原则,无视司法权威’‘以恶制恶、饮鸩止渴’的治理模式”。

[81]Andrew Saluke, Ad-Blocking Software as Third-Party Tortious Interference with Advertising Contracts, Business Law Review, 2008, (7), p119.

[82]王庆延:《新兴权利渐进入法的路径探析》,《法商研究》2018年第1期,第32页。

[83]Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Unwin Paperbacks, 1987, p83.

[84]Clayton M. Christensen, The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harper Business, 2000, pp213-220.

[85]Joseph L. Bower & Clayton M. Christensen, Disruptive Technologies: Catching the Wave, Harvard Business Review,1995, (73) ,pp43-45.

[86]R. H. Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law & Economics,1960, (3), p2.

[87]张占江:《不正当竞争行为的认定的逻辑与标准》,《电子知识产权》2013年第11期,第24页。

[89]范长军:《德国反不正当竞争法研究》,法律出版社2010年版,第115页。

[90]范长军:《德国反不正当竞争法研究》,法律出版社2010年版,第110页。

[91]梁志文:《论< 反不正当竞争法>下广告屏蔽软件的合法性判断》,《电子知识产权》2018年第1期,第13-14页。

[92]黄武双、刘建臣:《中美屏蔽网页广告行为法律规制比较》,《竞争政策研究》2015年第1期,第45页。

[93]该法案的目标是“使消费者有权力选择想看的节目、决定想看的时间、挑选收看的方式,并且只为真正收看的内容付费”,使“在一个以消费者需求为中心的市场结构下,消费者能真正受益于网路视讯所带来的成本的降低、更多元的选择与更高品质的内容”。参见陈志宇:《简介美国“消费者网路视讯选择法”草案》,《科技法律透析》2014年第3期,第7页。

[94]例如,法院之所以在视频广告屏蔽类案件中重复性使用“商业模式将遭受颠覆性影响”的裁判理由,其原因即在于法官仅对商业模式因素作了逻辑后果的判断,而忽略了对事实后果的观测。因此,如果法官能结合特定商业模式在国内外的实际运行情况,对裁判理由进行合理验证,则可避免过往“裁判先例”中低级错误的累积和复制,进而降低司法试错成本。

[95]例如,本文在视频广告屏蔽类案件的裁判文书中分别选取了有利于原告和被告的惯常主张和裁判结论,将“商业模式损害”与“消费者利益保障”这组具有对抗性的主张分别进行后果验证,以避免在“前见”的影响下有意或无意地遮蔽部分可能影响案件裁决风向的事实主张,从而确保原被告的各项主张均能在后果验证的思维下得以充分论证。