【全文】

壹、问题所在

承继共犯现象是指当前行为人已经着手实施犯罪,并造成了一定的结果后,后行为人加入进来,与前行为人一起共同实施犯罪的情形。承继共犯现象的特点是,在后行为人参与进来的时点上,前行为人已经造成了一定的结果,这种结果有可能是既遂结果,例如伤害罪中的伤害结果,也可以是某种中间结果,例如抢劫罪中的被害人反抗被压制的结果以及诈骗罪中的被骗人产生认识错误的结果。承继共犯的问题点在于,后行为人对于其加入之前由前行为人实施的行为及其结果,是否需要承继性地承担责任。对此,分为肯定承继与否定承继两种回答。

本文以下先介绍日本最高裁判所(下称「最高裁」)近年来有关承继共犯问题的三个判例,接着对日本学界关于该问题的学说进行介绍与评析,最后提出私见并以此来对日本最高裁三个判例进行点评。

贰、判例介绍

一、最高裁平成24年(2012年)决定(伤害罪承继共同正犯之一)

(一)案件事实

2011年5月26日凌晨3时许,A和B(下称「A等人」)在日本爱媛县伊予市内一家手机店邻近的一处停车场内,对从手机店中叫出的C和D(下称为「C等人」)施加暴行。A等人将D塞入汽车后备箱,并且让C也坐到车内,开车前往松山市内另外一个停车场(下称为「本案现场」)。在同日凌晨3时50分左右,对被告人告知了接下来要带着C等人去本案现场的事情。A等人到达本案现场后,对C等人进一步实施了暴行。由于这一连串的暴行,在被告人到达本案现场之前,C等人就已经流血并负伤。

同日凌晨4时许左右,被告人到达了本案现场,认识到了C等人由于受到A等人的暴行而难以逃跑和抵抗后,在与A等人共谋的基础上,对C等人实施了暴行。被告人等的暴行一直持续到当日5时左右,而共谋加担后被告人所实施的暴行比之前A等人的暴行要更激烈。由于被告人共谋加担前后的前述一连串的暴行,D遭受预计需要静养约3周的伤害;C遭受预计需要静养约6周的伤害。

(二)裁判经过

一审认为,当「后行为人不仅仅是对前行为人的行为以及由此发生的结果有认识与容认,而且在将其作为自己实施犯罪的手段而积极利用的意思之下,中途对构成实体法上之一罪(不限于狭义的单纯一罪)的前行为人犯罪进行共谋加担,并现实地将上述行为等作为这样的手段而进行了利用」,成立承继共同正犯。而「对于AB二人在自己到达本案现场之前的时间内抓住CD施加暴行,作为该暴行的结果,CD二人受伤等事实,被告人具有认识与容认,在此基础上,在将CD二人因这些暴行而陷入难以抵抗的状态积极地利用于自己实施以制裁为目的的暴行犯罪的意思之下,对AB的暴行从中途进行了共谋加担。」「所以,被告人应当就包含被告人加担以前的AB造成的伤害在内的整体,以承继共同正犯的形式承担其责任。」二审全面支持了一审判决。被告人一方遂上告至最高裁。

终审最高裁2012年决定法庭意见认为:「对于共谋加担之前A等人已经造成的伤害结果,被告人的共谋以及基于此的行为与之并无因果关系,因此被告人并不承担伤害罪的共同正犯的责任,仅对由于其共谋加担后的足以引起伤害结果的暴行行为而对C等人的伤害的发生作出贡献的部分承担伤害罪的共同正犯的责任。原审判决的意思是,被告人利用了C等人由于A等人的暴行而负伤并且陷入难以逃跑和抵抗的状态从而进一步实施了暴行。但是即便存在这样的事实,这也不过是被告人在共谋加担后进一步实施暴行的动机或者契机而已,并不能说是能够就共谋加担前的伤害结果追究刑事责任的理由,并不能影响上述有关伤害罪共同正犯成立范围的判断。」

此外,最高裁2012年决定所附千叶胜美大法官的补充意见指出:「关于在所谓承继共同正犯中,后行为人是否承担作为共同正犯的责任,在追究抢劫、敲诈勒索、诈骗等罪责的场合中,由于能够存在透过利用共谋加担前的前行为人行为的效果而对犯罪结果具有因果关系从而成立犯罪的情形,因此能够肯定承继共同正犯的成立,但是至少就伤害罪而言,由于难以肯定这样的因果关系(正如法庭意见所指出,前行为人实施的暴行与伤害只不过有可能成为后行为人暴行的动机、契机而已),因此难以轻易想象能够肯定承继共同正犯的成立。」

二、最高裁平成29年(2017年)决定(诈骗罪承继共同正犯)

(一)案件事实

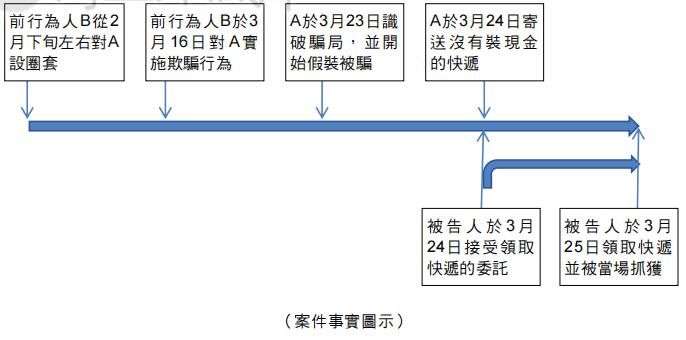

前行为人B于2015年2月下旬左右就开始对A制造骗局,意图骗取A的财物。在3月16日,B对A谎称A不得不向银行支付150万日元的违约金,A听后在儿子的提醒之下于3月21日报案。员警于3月23日向银行打电话确认,A由此意识到自己被骗。员警请求A假装继续被骗以便抓住犯人,A答应了。在3月24日10时许B又给A打电话时,A假装继续被骗并谎称借到了钱,B于是对A告知了寄送现金的地址和时间段。该日12时40分左右,A往箱子里装满了不需要的书本,没有装现金,并将该包裹寄往B指示的地址。被告人在3月24日接到领取包裹的委托,于3月25日在目的地以C的名义领取了该包裹,并当场被员警以诈骗未遂现行犯的名义逮捕。

(二)裁判经过

一审认为:「就诈骗罪而言,由于属于欺骗行为、因欺骗行为而产生的被骗人的错误、基于该错误而产生的财物交付以及受领被交付之财物的,经过由因果关系而结合的一定阶段而成立的犯罪类型,因此在诈骗的犯罪行为尚未终了的阶段,后行为人透过利用共谋加担前前行为人行为的效果而对犯罪结果具有因果关系,结果成立犯罪,这样的场合是能够想像的」,据此认为存在肯定诈骗罪承继共同正犯之场合。但同时认为「B对A实施了欺骗行为,由此成了发生诈骗结果的危险性,这一点是显然的。但是这属于被告人共谋加担前的事情,因此被告人显然对此不承担责任。而在被告人共谋加担后,由于B或者被告人没有实施针对A的欺骗行为,因此无法肯定透过基于共谋的欺骗行为又造成了发生诈骗结果的危险性。」因此认为「难以说被告人在共谋加担后对造成发生诈骗结果的危险性这一点提供了任何的因果性(贡献),无法认定其承担诈骗未遂的承继共同正犯的罪责。」

二审首先赞同了一审关于诈骗罪承继共同正犯成立之场合的观点,但对于被告人的刑事责任,二审指出:「对于在本案中实施了『假装被骗作战』这一点,一般人无法认识,被告人以及本案共犯人也没有认识到,因此不允许将这一点作为判断法益侵害危险性的基础。如果从外观上观察被告人领取本案快递之行为的话,能够说存在发展至诈骗既遂的现实危险性。」据此认定被告人成立诈骗未遂罪的共同正犯。被告人一方遂上告至最高裁。

终审最高裁2017年决定认为:「就本案诈骗而言,被告人在共犯人实施了欺骗行为之后,没有认识到开始了假装被骗作战,在与共犯人共谋的基础上,参与了在完成本案诈骗之上被预定为与本案欺骗行为构成一体的本案领取行为。于是,不管假装被骗作战是否开始,认为被告人就将其加功前的本案欺骗行为这一点也包含在内的本案诈骗,承担诈骗罪未遂共同正犯之责任的看法是合适的。」

三、最高裁令和2年(2020年)决定(伤害罪承继共同正犯之二)

(一)案件事实

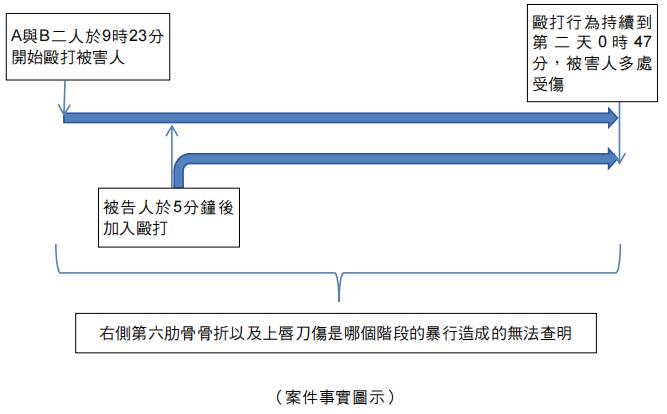

A以及B(以下,称为「A等人」)共谋对被害人施加暴行,因此于2017年12月12日晚上9时23分左右,闯入被害人所在公寓的房间内,对被害人实施了暴行。在A等人闯入房间约5分钟后,被告人也进入了该房间,关于对被害人施加暴行这件事,与A等人在暗中形成了共谋。之后,在一直到第二天0时47分为止的期间内,在该房间内,被告人以及A两个人对被害人轮流实施了暴行。

由于上述一连串的暴行,被害人遭受了需要治疗1个月的右侧第六肋骨骨折、需要治疗两周的右侧头部刀伤、左侧面部刀伤、左腿捅刺伤、右手小指刀伤、上唇刀伤的伤害。在这些伤害中,右侧第六肋骨骨折以及上唇刀伤是哪个阶段的暴行造成的无法查明。另外,被告人实施的暴行虽然具有能够造成右侧第六肋骨骨折之伤害的危险性,但并不能认定存在能够造成上唇刀伤之伤害的危险性。

(二)裁判经过

一审认定本案共谋的时点是被告人闯入房间将菜刀比向被害人的时点,对于右侧第六肋骨骨折、左腿捅刺伤以及上唇刀伤,以「无法明确究竟是A和B的暴行造成的,还是由包括被告人在内的3名共同正犯的暴行造成的,而这种情形归根到底也属于『无法得知造成该伤害的人』」为理由,适用刑法第207条,认为被告人就这些伤害也承担责任。二审除认定左腿捅刺伤是被告人加担后的暴行所造成的外,支持了适用刑法第207条的一审判断。被告人一方遂上告至最高裁。终审最高裁2020年决定认为:「如果证明了构成适用刑法第207条之前提的事实关系,虽说能够进一步认定中途在行为人之间成立了共谋的事实,也不存在理由认为该条变得无法适用,相反,应当说如果不适用该条的话,反而不合理,并且也与共谋关系不被认定之时有失均衡。」

参、判例解说

一、学说介绍与评析

关于承继共犯问题,日本学界已积累了相当丰富的学术观点,对于截至2017年的观点,笔者曾撰文进行了颇为详细的介绍与评析,并在此基础上主张否定后行为人对参与之前的行为与结果进行承继的全面否定说。对于该文介绍过了的观点,本文不再重复,以下对一些新出现的旨在肯定承继的学说进行介绍与评析。

(一)井田良教授的见解

对于共同正犯的认定模式,井田教授主张所谓二阶段说,即区分集合体的犯罪与对个别行为人的归责、归属,这种模式的出发点为集合体,首先想象一个由参与人整体构成的行为,而正是这个行为才是该当于分则构成要件的行为。因此,虽然整体的行为与最终结果之间的因果关系是必要的,但个别行为人的行为与最终结果之间的因果关系则并不作要求。根据二阶段说,就能够肯定承继共同正犯。

本文认为该见解不能成立。理由如下:

第一、二阶段说的实质是共同意思主体说。井田教授2017年在山中敬一教授的祝寿文集中提出二阶段后,将该观点写入了其2018年《讲义刑法学·总论》的第二版中,并定位于「犯罪共同说与行为共同说」标题之下。众所周知,犯罪共同说与行为共同说是关于共犯本质问题的学说,而共同意思主体说同样是有关此问题的学说,由此可见「二阶段说」与共同意思主体说解决的是相同的问题。而共同意思主体说认为,共犯都是二人以上异心别体的个人在犯一定的犯罪这一共同目的之下透过结为同心一体而实施的犯罪,因此,实行行为是作为特殊的社会性心理集团的共同意思主体的活动,各参与人根据各自的加功方法,对于该共同意思主体的活动承担责任。可以发现,共同意思主体说与二阶段说的主张实质相同。但是,共同意思主体说和二阶段说一方面认为犯罪主体是共同意思主体、集合体等团体,另一方面却让个人承担责任,即认为受刑主体是个人,这造成了犯罪主体与受刑主体的分离,违背了责任主义的最低要求(自己责任原则与个人责任原则),并不妥当。

第二,二阶段说与承继共同正犯肯定说之间并无必然的逻辑关系。如前所述,「二阶段说」本质上是共同意思主体说,然而共同意思主体说也并不必然肯定承继共同正犯。例如,曾根威彦教授在共犯本质问题上采取共同意思主体说,但对于承继共同正犯问题却采取否定说。事实上,采取先认定集合体犯罪再进行对各行为人归责的二阶段说(共同意思主体说)更应该否定承继共同正犯。这是因为,此说强调各行为人要先以犯特定之罪为目的结成共同意思主体,特别强调「共同意思」,即强烈的心理性结合,然而在承继共犯的现象中,就后行为人加入之前的犯罪事实,难以认定这种强烈的心理性结合即共同意思,于是就这一部分犯罪事实而言不存在共同意思主体这样的结合体,因而也就不存在对此结合体的犯罪的归责。

(二)安田拓人教授的见解

安田教授认为:「在杀人罪中,具有杀意的人想要折磨对方,一点一点地将其杀死,而在最终阶段,在给予致命一击之前,后行为人达成共谋,一起给予了致命一击。对于这样的后行为人,明显成立杀人既遂罪的共同正犯。这是因为,杀人罪是结果犯,只有引起杀害结果这一点才是问题。关于抢劫罪、诈骗罪,如果也能够与之平行考虑,理解为引起强取、诈取之结果的结果犯的话,在透过暴行压制了对方反抗之后或者透过欺骗使对方陷入错误之后达成共谋,分担了夺取财物行为或者领取财物行为的后行为人,对于强取、诈取结果的实现也作出了重大贡献。因此,即便在因果不往回追溯的意义上,仅考虑自己实施的行为所造成的危险增加及其实现,将后行为人评价为抢劫罪、诈骗罪共同正犯也具有充分的理由。」

本文认为上述见解同样不能成立,理由在于:

第一,以杀人既遂罪共同正犯的成立来类比论证抢劫、诈骗罪共同正犯的成立,说服力有限。这是因为,杀人罪是纯粹结果犯,其不法内涵完全体现在对死亡结果的引起上,而抢劫、诈骗则并非如此,其不法内涵不仅体现在对被害人造成财产损失这一点上,还体现在透过暴力或胁迫、欺骗行为引起被害人反抗被压制、被骗人产生认识错误这一点上,以前者共同正犯之成立来论证后者共同正犯之成立的观点,借用张梓弦博士的话,属于「混淆了举止关联犯和纯粹结果犯之间的差异」。

第二,在杀人案中,中途加入的人构成杀人既遂罪的共同正犯并不以肯定承继为前提,仅以其参与后的行为来评价也能得出该结论,而在抢劫、诈骗案中,中途加入的人只有承继前行为人的犯罪事实才有可能成立抢劫罪、诈骗罪的共同正犯。这一点,正如安田教授自己在2022年的论文中所说:「不过,在压制反抗后夺取财物的行为,如果仅看该行为的话是窃取,从陷入错误的对方受领财物之交付的行为,如果仅看该行为的话充其量是侵占脱离占有物。因此,必须考虑到前行为人实施了暴行或者欺骗行为,前行为人的行为被评价为强取或者诈取。(中略)如果从整体行为说出发的话,在这里的整体行为是抢劫或者诈骗,即便对于中途参与的人而言,整体行为也是抢劫或者诈骗。」但是,整体行为说无非是早已遭到否定的一罪不可分说的翻版,难以成为肯定承继的理由。

(三)福永俊辅教授的见解

福永教授举例道,「基于事前共谋,在X对被害人施加暴行压制其反抗后,Y实施了夺取财物的行为,在像这样的分担实行抢劫罪的情形中,Y的行为对于被害人的反抗被压制并没有因果关系,并不对抢劫罪构成要件的所有要素都具有因果性,但通常会认定Y为抢劫罪的共同正犯。」其据此认为,「所以,仅仅实施了夺取财物行为的Y也合作实现了强取,因此被认定为抢劫罪的『共犯』。像这样,在共犯现象中,必要的是参与人的行为对犯罪的完成,即法益侵害结果或者其危险的引起具有因果关系,不一定对所有的构成要件该当事实都要求因果关系。于是,将这样的理解展开的话,在承继共犯成为问题的场合中,如果后行为人的行为与犯罪的完成,即该犯罪法益侵害结果或者其危险具有因果关系的话,也能够说与前行为人合作实现了犯罪,因此是共犯现象的参与人,可以肯定『共犯』的成立。」

本文认为上述见解难言妥当,具体说来是:

第一,分担实行抢劫罪的案例并不能说明不要求共犯对构成要件的所有要素具有因果关系。在该案例中,虽然压制反抗的行为是X实施的,由于存在事前共谋,Y对X的行为具有心理因果性,从而对压制反抗的结果也具有了因果性,因此Y对于抢劫罪构成要件的所有要素都具有了因果性,以该案例来论证缓和因果性对象的做法,缺乏说服力。

第二,事实上,福永教授自己也注意到了Y对压制反抗的结果具有心理因果性,其认为仅以心理因果性为根据来肯定作为抢劫罪之「共犯」,特别是共同正犯的责任是有疑问的,主张要认定正犯性,达到影响法益侵害结果或者其危险的引起之程度的重大的物理性上因果贡献是必要的,进而认为在抢劫案中仅参与实施了夺取财物行为的人由于其物理上的因果贡献的重大性而承担抢劫罪共同正犯的责任。但是,福永教授论证成功的是「仅有心理因果性是不充分的」,因此才需要在心理因果性之外同时要求重大的物理贡献,而并非「只要有重大的物理贡献,即使没有心理因果性也能成立共同正犯」。而承继共(同正)犯现象的后行为人正是因为对其参与前的犯罪事实没有心理因果性与物理因果性才缺乏承继的根据。

二、私见与判例评析

本文认为,对于承继共犯只能采取全面否定说,对于后行为人,只能根据其参与进来后的犯罪事实对其作刑法上的评价,没有任何根据肯定其对前行为人犯罪事实的承继。首先,既然在共犯处罚根据上,学说普遍承认因果共犯论的妥当性,那么从因果共犯论的立场出发,只能得出否定承继的结论;其次,因果性的缺失是否定承继的根本原因,而用其他方面要素(诸如故意、正犯性、从属性)来填补因果性缺失的观点,要么是「心情刑法」,要么颠倒了共犯判断的顺序,要么违反了个人责任,均不具有合理性;最后,关于共犯的本质,行为共同说是妥当的,既然后行为人就其参与之前的犯罪事实与前行为人之间并无行为的共同,那么对于该部分当然不成立共犯,即否定承继。

基于本文立场,可以对前述最高裁三个判例作如下评析:

第一,最高裁平成24年决定法庭意见以没有因果关系为理由,认定被告人对其参与之前的暴行及伤害结果不承担责任,体现了否定承继的观点,能够得到支持;但补充意见在抢劫、诈骗等罪中,以利用效果填补因果性,肯定了承继,难以得到支持。

第二,最高裁平成29年决定肯定了诈骗罪未遂的承继共同正犯,不妥当;在诈骗罪承继共犯现象中,若诈骗既遂,后行为人仅构成侵占罪,若在骗局被识破后加入,则前行为人成立诈骗罪未遂,后行为人无罪。

第三,最高裁令和2年决定暗含的前提是,在伤害罪的承继共犯现象中,否定承继,否则便无须适用日本刑法第207条同时伤害之特例的规定了,就此而言,能够得到支持;但是就适用日本刑法第207条而言,由于无论何种情况都可以肯定前行为人与伤害结果之间的因果关系,因此不存在适用该规定的必要。