【中文摘要】2023年《中华人民共和国公司法》全面总结了注册资本认缴登记制改革的经验,直面其中存在的问题并提供了相应的改进方案,形成以第47—54条为主要内容的股东出资规则体系。但与此同时,修订后的条文在理解与适用方面有何疑难之处,以及条文之间是否存在需要捋顺的逻辑关系,仍有进一步阐释的空间。进而,若将股东出资规则置于公司资本充实以及公司法律关系各方主体利益平衡之语境下,则更有秉持体系性解释路径之必要。以新《公司法》第47—54条为主要内容的股东出资规则既有清晰的时间逻辑线索,也有意识地呈现公司内外部两层法律关系;在防止公司资产不当减少乃至公司债权人保护过程中,可能存在多项皆可适用的规则,应结合具体场景做出选择。

【全文】

股东对公司投入的资金及其他各类财产或资源是公司设立和发展的重要基础。其中,股东认缴的出资额或认购的股份计入公司资本,故而股东出资也具有不同于其他股东投入的法律意义。2023年新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称新《公司法》)第47—54条是关于有限责任公司股东出资的规定。这一规则体系既保留了部分旧法的规定,也因应实践之需,并结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》(以下简称《公司法解释(三)》)等相关规定做了重大革新,同时也催生不少亟待厘清的疑点和难题。本文首先以注册资本认缴登记制进一步纵深改革为背景,大致勾勒新《公司法》关于股东出资规则的基本轮廓,继而从时间和空间两个维度省察股东出资规则体系,最终以具体实践场景为落脚点,系统辨析相关规则的适用逻辑。

一、股东出资规则革新的基本点:出资期限的规则变化

此次《公司法》修订从整体情况来看仍以尊重公司自治为主基调,并在公司治理、股东权利等诸多领域进一步扩张当事人的行为自由或权利内容。但相较而言,股东出资规则更多体现出对注册资本认缴登记制的冷性忖度。2013年《公司法》全面实行注册资本认缴登记制。《公司法》对普通公司的设立不再有注册资本实缴、注册资本最低限额以及股东出资期限的要求,从而在一定程度上降低了公司在设立阶段的制度性的交易成本。认缴制主要针对公司登记,即公司登记机关只登记股东认缴的出资额及由此形成的公司注册资本;但股东在认缴制下最终仍有实缴出资的义务,故而将认缴制视为与实缴制相并行的规则体系实际上并不妥当。2013年《公司法》所确定的规则被称为“无法定期限实缴”更符合制度实质。在缺乏维护交易安全配套制度的情况下,大幅度降低股东出资的要求也会带来诸多问题。其一,公司设立门槛的降低并不代表公司运营难度的下降,公司数量的增加也显然不代表公司质量的提升。在《公司法》各项规则没有得到体系化完善的前提下,单纯降低公司设立门槛就可能使公司设立现状形同数字游戏。公司设立数量增长的同时,公司注销数量也随之增长。[1]二是,在公司设立门槛降低的同时,若无健全的公司及其债权人保护的配套措施,则各类“侏儒公司”“无赖公司”层出不穷,并可能导致虚报注册资本、虚假出资及抽逃出资等问题的泛滥。[2]

此次《公司法》修订中股东出资规则的主要变化也都集中于如何修补注册资本认缴登记制可能存在的漏洞,包括增加董事会催缴和股东失权、股东出资加速到期等规则。当然,争议最大的可能是出资期限的规则变化。

新《公司法》第47条将原来规定的无法定期限实缴改为5年限期实缴。依照新《公司法》第266条第2款的规定,对于新法施行前已登记设立的公司的股东出资期限需要相应的过渡调整规则;否则,新法施行前后的公司可能因为适用规则差异而有失公平,并可能产生买卖“壳公司”等投机行为。过渡期的设置既要考虑新修订规则施行的效率,也要关注市场主体适应规则变化及做出相应调整在时间和资金方面的需求。《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定(征求意见稿)》第2条设置了3年过渡期,有限责任公司在此期间应当将股东出资期限调整为5年内,股份有限公司则需要股东在此期间全额缴纳股款。

已践行十余年的注册资本认缴登记制确实大大增加了公司注册数量,同时也催生诸多需要回应的疑难问题。[3]作为一种制度修补,限期实缴制具有比较显著的现实意义。注册资本认缴登记制产生的问题,在本质上都是社会信用机制不完善所致。[4]从底层逻辑来看,恰恰是认缴制并未挣脱以资本为核心构建公司信用的桎梏。在认缴制语境下,股东虽然无须在公司设立时实缴出资,但其所认缴的出资额仍作为一种维持公司信用的承诺。出资承诺不能真实反映公司资本状况,本不应影响相对人是否与公司达成交易;然而,出资承诺又确实框定了股东在公司不能清偿到期债务时的责任范围。即便公司通过减资程序减少股东认缴的出资额,也必须先满足向债权人提前清偿债务或提供担保的条件。这就存在难以调和的矛盾:一个不能真实反映公司资产状况的出资承诺,仍可能成为相对人是否与公司达成交易的重要考量因素。一旦股东未兑现出资承诺,就可能严重危及债权人合法权益。夯实股东实际缴纳的出资有助于沥干认缴制可能带来的资本水分,还原一个更真实的公司资产状况。限期实缴制并不意味着债权人保护策略应当仅锚定资本一隅,而旨在调适公司资本制度回归到相对理性的状态。[5]

从整体上看,新《公司法》第47条作为股东出资规则的首要条款,将对股东出资规则的理解与适用产生全方位的影响。

一方面,限期实缴制将可能减少注册资本虚高的公司数量,从而倒逼股东切实考量资本对其公司的实际意义,并确定一个与公司经营相适应的注册资本额。自2023年9月《公司法三审稿》[6]公布以来,越来越多的公司通过减资方式降低投资风险,凸显市场对新规则的灵敏反应。从本质上看,这一反应不仅不是新规则带来的负面影响,反而是其回归应有制度逻辑的体现。公司资本充实仅仅是实现投资目的的手段之一,对于很多公司而言甚至不是最重要的手段。与之对应,相对人在做出是否与公司达成交易的决定前,也无须再理会股东不切实际的出资承诺,从而有针对性地审查与公司实际履约能力相关的其他信息。进而,鉴于注册资本的减少,瑕疵出资问题也可能得以相应缓和。当然,这也要求我们对于抽逃出资规则的理解不能仅局限于侵蚀股本之维,而需要向防止公司资产不当流出的整体思路转变。对此,本文后续部分将有更进一步探讨。

另一方面,作为注册资本认缴登记制之重要漏洞修补的股东出资加速到期制度,其适用场景也可能大幅度减少。在注册资本认缴登记制背景下,股东出资期限动辄50年甚至上百年,且百万、千万以上的认缴出资额并不少见。这也是《九民纪要》试图构建股东出资加速到期制度的根由。正如本文后续部分的分析,股东出资加速到期规则的适用存在诸多亟待回应的争议问题。而回归5年限期实缴后,这一规则的适用场景将有所减少:股东出资期限可能在诉讼程序终结前即已到期;再加上前述注册资本减少之状况,股东出资加速到期对于公司和债权人利益保护的作用其实相当有限,这更进一步限缩了该规则的适用。

本质上,注册资本认缴登记制根植于股东至上理念,未能妥善回应公司法律关系各方主体的利益诉求。[7]新《公司法》第47—54条,始于5年限期实缴,终于股东出资加速到期,形成较完整的股东出资规则体系,以期在公司、股东、公司债权人等多方主体间实现利益平衡。如何准确理解这些条文,及其在理论与实践中可能存在哪些分歧,有哪些需要关注的适用疑难点,则仍有细致忖度之必要。以下本文将分别从时间和空间两个维度纵深解析这一规则体系。

二、从“设立时”到“成立后”:股东出资规则的时间逻辑

新《公司法》第47—54条规定呈现出鲜明的时间逻辑。本部分先从新《公司法》第50条的规则变化出发,进而审查股东出资规则的上述逻辑关系。

(一)新《公司法》第50条的立法变迁及其启示

新《公司法》第50条规定的是有限责任公司设立时股东的资本充实责任。所谓设立时股东,有时也被称为发起人。[8]发起人承担连带责任的范围究竟限于公司设立时实缴的出资,还是包括公司设立时认缴的出资,司法实践中有较大争议。部分法院严格遵照文义解释方法,认为发起人对于瑕疵出资的连带责任仅限于公司设立时实缴的出资;[9]而部分法院则持相反观点,认为发起人承担连带责任的范围应及于设立时认缴而未实缴的出资。[10]

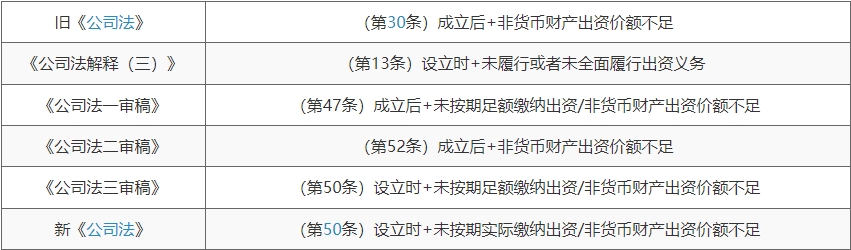

观察旧《公司法》到数次审议稿再到新《公司法》的规则变化可更清晰地看出争议焦点及最终的规则选择(参见表1)。

表1有限责任公司发起人出资连带责任的规则变化

像这样在修改过程中历经多次变化的条文,在新《公司法》中并不多见,这也体现出该条争议之激烈程度。从表1的规则变化对比来看,《公司法三审稿》将有限责任公司“成立后”改为“设立时”,同时明确资本充实责任的范围不再局限于非货币财产出资价额不足之情形,这看似细抠字眼的发现,说明了什么?实际上,该条之重大改动在《公司法三审稿》公布后并未引起足够重视。笔者认为,无论秉持何种解释方法,新《公司法》第50条都应被理解为有限责任公司发起人仅对公司设立时采实缴制的出资承担连带责任。

1.历史解释

早在民国时期,1946年《公司法》即有意识地限定发起人承担连带责任的范围,只有股份有限公司关于设立责任有相关规定,而与出资有关的责任皆为发起人个人责任,发起人之间并不承担连带责任。[11]从2005年《公司法》的规定开始,旧《公司法》有意区分两类公司的发起人出资连带责任规则。股份有限公司发起人在公司成立后对于发起人未按期足额缴纳出资或者非货币财产出资价额不足的情形皆应承担连带责任;有限责任公司发起人出资连带责任虽然没有局限于公司“设立时”,但仅针对非货币财产出资价额不足之情形,而对于发起人的货币出资瑕疵,其他发起人无须承担连带责任。

然而,《公司法解释(三)》统合两类公司发起人出资的责任,由此,有限责任公司发起人出资连带责任范围得以扩张。但同时,根据《公司法解释(三)》第13条第3款的规定,发起人承担连带责任的范围又被限缩于公司“设立时”未履行或者未全面履行出资义务的部分。上述司法解释的缺憾在于,第13条第4款又将董事、高级管理人员的资本充实责任仅限于增资场合,对于发起人认缴而未实缴的出资是否应当承担充实责任并未明确。由此,司法实践要么像前述部分法院那样扩张发起人连带责任的范围,要么强化董事责任,[12]从而引发裁判标准的紊乱。新《公司法》第50条关于发起人出资责任的规定与前述司法解释的规定类似,但同时在第51条对董事的资本充实责任予以扩展,不再限定于增资时。可见,立法在此处试图实现利益平衡:在扩张责任范围的同时限缩了产生责任的时间。此外,新《公司法》将《公司法三审稿》关于“足额缴纳出资”的表述改为“实际缴纳出资”,以进一步强调该条适用的场景,由此足见立法者之用意。[13]

2.文义解释

“设立时”是《公司法三审稿》对该规则的一项有意改动。发起人的出资对于公司设立和初期发展至关重要。无论是未履行货币出资还是非货币出资义务,又或者是实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额,都可能危及公司资本充实,影响公司设立和发展,对公司债权人利益也将产生较大威胁。

进而,“设立时”表明该条适用的场景为设立中公司。在设立中公司情形下,发起人之间形成临时合伙关系(Joint Venture)。[14]一方面,公司未成立的,依照新《公司法》第44条第2款的规定,发起人承受公司不能成立的法律后果,并承担连带债务。另一方面,一旦公司设立时发起人决定采取实际缴纳出资的方式,实际缴纳出资也就成为这一临时合伙关系中各方主体对公司的一项共同义务。但发起人之间毕竟不是合伙关系,在公司成立后,发起人的这一临时关系即自动解除。[15]即便发起人之间根据新《公司法》第43条规定签订了设立协议,该协议也不因公司成立及发起人临时合伙关系解除而自动终止。故而,从文义来看,第50条仅适用于公司设立时采实缴制的情形。

3.体系解释

新《公司法》第50条与第51条是逻辑衔接的两项规定。第50条强调公司设立时的股东资本充实责任,第51条则以公司“成立后”为开端,而该条的主语为董事会及董事。在第50条的语境下,公司尚未成立,并不存在董事会履行催缴出资职责的可能。故而,明确“设立时”与“成立后”的时间点,有助于框定设立时的股东及董事(会)在公司资本充实方面的责任边界。值得注意的是,为了契合从“设立时”到“成立后”的时间逻辑,《公司法三审稿》将发起人的资本充实责任规定从原来置于董事会催缴和股东失权规则之后移至相关规则之前。同样地,股份有限公司在新《公司法》下全面实行实缴制,依照新《公司法》第98条和第99条的规定,发起人瑕疵出资的连带责任也是针对公司成立前应当全额缴纳的出资。

4.目的解释

一方面,连带责任是一种极为严苛的责任类型,不宜肆意扩张其适用范围。股东有限责任是公司法的根基,作为一种“防御性资产分割”(defensive asset partitioning),有限责任制度确保股东原则上不受公司债务的影响。[16]当然,基于发起人协议和设立中公司这一特定阶段的考虑,要求发起人对于公司设立时的实际缴纳出资相互监督并确保出资到位,确有其必要和可能。然而一旦扩张至认缴而未实缴的出资,则容易导致发起人之间的利益失衡。公司成立后,发起人即转变为股东的身份,公司事务的开展在理论上主要由管理层负责,股东可能无法也没有必要实时监督其他股东的出资情况。此时再要求发起人之间像合伙人那样互为担保是没有法律依据的。[17]由此,作为发起人的股东对于其他发起人瑕疵出资义务的不当履行未必有主观过错。尤其是对于享有控制地位的发起人的瑕疵出资行为,其他发起人通常没有能力加以防范或阻止,此时要求无过错的发起人无差别地承担连带责任,并不妥当。[18]可以说,限缩发起人出资连带责任既是股东有限责任基本原则的应然要求,也是新《公司法》第1条立法目的中“弘扬企业家精神”的重要体现。

另一方面,发起人出资连带责任能否有效维护公司以及公司债权人利益也值得商榷,扩张发起人出资连带责任范围的规则逻辑本质上仍是对公司资本信用的过分依赖。相较而言,强化控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的法律责任,方为实现公司及其债权人利益保护的有效进路。新《公司法》在相关规则中对此也有系统性完善。[19]总之,无论是从鼓励商业投资合作还是理性对待公司资本信用的角度出发,都有必要将新《公司法》第50条规定的连带责任范围仅限于公司设立时的股东实际缴纳出资。

(二)股东出资规则体系的时间线索之整体考察

新《公司法》第50条和第51条位于股东出资规则体系的中间点,通过“设立时”和“成立后”的区隔,呈现出有限责任公司股东出资规则清晰的时间脉络。与之类似,新《公司法》第96—100条关于股份有限公司发起人和认股人出资的规则也同样呈现类似特征。

一方面,股东出资规则与公司设立过程存在紧密的逻辑关联。除了前述设立中公司外,德国法上在设立中公司之前还有一个所谓设立前公司的阶段。[20]嵌套于新《公司法》语境下,设立前公司主要是指发起人协商确定各自权利义务,并依照第43条或第93条的规定签订设立协议的阶段,随后,再根据设立协议的约定,发起人着手筹备公司设立的各项事务,从而进入设立中公司阶段。设立中公司阶段还可能有其他投资者加入,发起人与其他投资者根据投资合作需要可能签订各项投资合作协议,该阶段一直持续到公司成立或确认未能成立。由此,公司设立过程即可细分为“设立前公司—设立中公司—公司成立”三个阶段。[21]上述阶段的区分意义在以募集设立方式设立股份有限公司的场合尤为显著。此时,股东出资与公司设立过程相对应:首先,发起人依照新《公司法》第93、94条的规定签订协议及制订章程,并依法认足相应股份、在公司成立前全额缴纳股款;其次,发起人之间依照新《公司法》第99条的规定承担瑕疵出资的连带责任;再次,认股人依照新《公司法》第100条的规定填写认股书并按照所认购股份足额缴纳股款;最后,经验资、召开公司成立大会后,由董事会授权代表向公司登记机关申请设立登记。对于有限责任公司以及以发起设立方式设立股份有限公司的场合,上述过程也相应简化。

另一方面,就股东出资行为及其法律后果的角度而言,股东出资规则体系的时间逻辑同样非常明显。以有限责任公司为例,在公司成立前,发起人虽有设立公司之意愿,但组织化运作的条件尚未具备,发起人之间主要按照所签订的协议开展各项活动,体现出显著的以契约为中心的行为法调整阶段。《公司法一审稿》《公司法二审稿》都曾保留旧《公司法》关于瑕疵出资股东应向已履行出资义务的股东承担违约责任的规定。《公司法三审稿》以及新《公司法》之所以将其删除,并不是否定上述违约责任的存在,而在于该责任的承担已有新《公司法》第43条关于设立协议的规定以及《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)合同编的一般规定作为法律依据,而无须单列条文赘述。公司成立后,董事会等公司组织机构开始有序运作,确保股东依法履行出资义务、防止公司资产不当减少等事务也都不再是股东之间的契约问题,而转为以公司章程、决议为中心的组织法调整阶段。故而,新《公司法》从第51条开始,以董事会为核心的公司治理成为确保公司资本充实的制度范式。即便在股权结构高度集中的公司中,董事会成员可能由股东直接担任,又或者是由股东提名或者委派,但董事会运作仍应当以组织法为准,不能以协议替代治理。

三、公司内外部法律关系的区分:股东出资规则的空间逻辑

股东出资主要体现的是公司与股东之间的关系,通常不涉及公司债权人的问题。故而,除新《公司法》第54条关于股东出资加速到期的规定外,股东出资规则主要是围绕公司内部法律关系展开。

(一)公司内部:以股东和董事两个维度考察

1.股东之维:出资自由及其义务

股东出资义务虽在公司章程中亦有相关记载,然其产生主要是基于发起人或其他股东之间所签订协议的约定,公司章程只不过是对相关约定的确认。故而,无论是出资方式还是出资期限,本质上都是股东之间的利益安排。公司成立前签订的发起人或者股东之间的各类协议,不因公司成立而自动终止。基于合同相对性原理,这些协议仍在当事人之间具有约束力。

新《公司法》第48条是关于股东出资方式的规定。此次修订明确股权、债权也可以作为非货币财产的出资方式。股权出资在《公司法解释(三)》第11条中已有规定,此次《公司法》修订是对股东可以用股权作价出资的再次确认。股权出资本质上是股权转让,需要履行关于股权转让的法定手续,包括拟用于出资的股权是否满足股东向股东以外的人转让股权的要求,如依照新《公司法》第84条规定通知原公司其他股东以及其他股东在同等条件下行使优先购买权等。[22]

相比之下,债权出资在原《公司注册资本登记管理规定》中虽有所谓“债转股”的规定,但其中仍有诸多需要进一步分析的争点。在“债转股”的情形下,债权人应已履行债权所对应的合同义务,或是债权已经人民法院生效裁判或仲裁机构裁决确认,又或是公司破产重整或者和解期间,列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议等。原《公司注册资本登记管理规定》将可以作价出资的债权限定为“债转股”的情形,从而过分限制了可出资债权的范围,不利于促进投资。从理论上讲,债权能够以货币估价,且原则上可以依法转让,故而其作为出资在法律上不存在障碍。[23]

但是,债权出资如何与新《公司法》第47条关于5年限期实缴的规则相契合,不无疑惑。债权出资本质上是债权转让,股东以债权出资的,依照《民法典》第546条规定通知债务人即对债务人发生效力。公司接受股东的债权出资后,其资产状况也相应发生变化,例如在资产负债表的资产部分增加应收账款等,继而即可认定股东已经实际缴纳出资。倘若法律对于作为出资的债权之履行期限不加以规制,则容易诱发机会主义行为。股东可能先与他人形成履行期限非常长的债权债务关系,并以该债权作为出资,从而规避股东出资期限的法律规定。故而,笔者认为,以未到期的债权出资的,债权的履行期限应当符合新《公司法》关于出资期限的要求,即不得超过公司章程规定的股东出资期限,且不得超过5年。[24]进而,依照新《公司法》第98条第2款的规定,第48条关于有限责任公司股东出资方式的规定适用于股份有限公司发起人的出资,且并未明确规定认股人是否也可以债权等非货币财产出资。倘若发起人以履行期限较长的债权作价出资,虽在形式上满足了实缴的要求,但可能存在较大的道德和法律风险。在实缴制要求下,股份有限公司股东以债权出资的,应当限于已到期债权。[25]故而,并非所有债权都可用于出资。[26]当然,无论债权是否到期,都可能存在不良债权无法实现的风险。债权出资作为非货币财产出资的一种形式,应当评估作价。债权实现存在多大程度的风险,是评估作价的重要考量因素。

包括股权、债权等非货币财产在用于出资时,都面临如何确定其价值的问题。虽然依照新《公司法》第48条第2款的规定,非货币财产出资应当评估作价,但除公开募股的公司外,其他公司并无验资的法定义务,故而实践中对于非货币财产出资的价值常常通过股东之间协商的方式确定。[27]不过,为了规避非货币财产出资必须评估作价之管制,投资者即便有心以非货币财产出资,也无意在表面上径行做出如此投资安排。据笔者了解,在此情形下,投资者多是先以货币出资,并由公司购买本有意向作为出资的非货币财产。[28]从本质上看,这其实也是一种通过协商作价出资的变通手法。

此外,新《公司法》第49条规定非货币财产出资应当依法办理财产权转移手续。财产权并不等同于所有权。公司法对于非货币财产出资的规定呈现逐渐放松管制并鼓励出资方式多元化的趋势。即便只转让特定财产的使用权,也不宜直接否定其出资的效力,而可考虑将其确定为其他相应财产权的出资。[29]股东以特定物或者特定权利中的部分利益出资的,只要其他股东同意,则不应否定该出资的效力。[30]故而,股东出资行为首先是一项“私人自治的契约安排”。[31]这既是股东出资自由的体现,也是尊重股东之间约定的必然推论。

当然,股东对公司所负有的出资义务,是其享有有限责任保护的对价,具有法定性。[32]这意味着,股东之间的约定不能对抗公司资本充实及债权人利益保护的要求。与之类似,股东之间约定的出资期限及由此享有的期限利益,也仅在股东之间具有约束力,原则上不得对抗公司及其债权人。故而,依照新《公司法》第49条第3款的规定,无论股东之间有何特殊约定,当股东存在瑕疵出资情形时,除应当向公司足额缴纳外,还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

2.董事之维:核查催缴股东出资的职责

新《公司法》第51条关于董事会催缴出资的规定大致可解构为“催什么”“催谁”“怎么催”三个维度的问题。

首先,针对“催什么”的问题,依照新《公司法》第51条第1款之文义,董事会核查的内容为股东是否“按期足额缴纳公司章程规定的出资”。此处疑惑在于,董事会核查股东出资是否包括实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的情形,乃至是否包括抽逃出资的情形?应当注意到,新《公司法》第49—52条有诸多语义相近却表达不一的内容。《公司法一审稿》曾明确将“作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额”的情形也纳入核查催缴的范围,但《公司法二审稿》和《公司法三审稿》都将其删除。倘若认为董事会核查催缴职责不包括非货币财产价值贬损和抽逃出资,则可能引发机会主义行为,也与规则设置的初衷相违背。故而,本文认为,针对新《公司法》第49—52条表述不一的内容,宜基于立法目的之考虑,将其视为股东瑕疵出资的各种具体表现,并统一各项规则的适用情形。由此,董事催缴核查出资义务的内容也得以明确。

其次,针对“催谁”的问题,依照新《公司法》第51条第1款之文义,并结合前文分析,董事会催缴出资的对象当为瑕疵出资的股东。此处疑惑有两点:其一,董事会是否必须向瑕疵出资股东依法催缴出资?其二,倘若多名股东存在瑕疵出资的情形,董事会是否必须向全体瑕疵出资股东发出催缴通知书?第一点疑惑体现了公司内部法律关系中“公司—股东”之维。股东之间的出资约定最终由公司章程予以确认。依照新《公司法》第5条的规定,公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。由此,股东之间的契约安排转化为组织法背景下的章程自治,本质上仍属于公司内部法律关系。[33]理论上,一旦股东存在瑕疵出资的情形,董事会就应当依法履行向股东催缴出资的职责。然而,从实践逻辑出发,倘若公司并未出现资金短缺等情形,董事会似乎并无核查股东出资的现实需要;况且,股东认缴出资时并不能准确预估公司运营过程中对资金的实际需求,故在公司资金充盈背景下,要求股东必须出资到位也可能缺乏必要性。故而,从公司内部法律关系来看,即便股东瑕疵出资,董事也不必然因为未向股东催缴出资而构成新《公司法》第51条第2款规定的“负有责任”。由此可见,董事会是否向股东催缴出资,这首先是一个尊重公司自治视角下的商业判断的问题。第二点疑惑虽然仍属于公司内部法律关系范畴,但是基于股东平等理念,若董事会仅向部分瑕疵出资股东催缴出资则可能引发股东压迫问题。新《公司法》第143条规定了股份发行的同股同权规则,主要是股份平等理念的体现。而实际上,股份平等和股东平等是有区别的,前者适用面仅局限在表决权行使等少数场合,扩大适用将引致负面影响。[34]日本《公司法》第109条规定:“股份公司必须按照持股的内容与数量对股东予以平等对待。”[35]股东平等原则并不主要回应股东与股东之间的关系处理,而恰恰是团体之正义、衡平理念在公司制度中之显现。[36]由此,承接对前一点疑惑的分析,即便董事会认为就公司实际状况无须要求全体瑕疵出资股东缴纳全部出资,也应当就拟催缴的部分按瑕疵出资比例向全体瑕疵出资股东催缴出资。

再次,针对“怎么催”的问题,依照新《公司法》第51条第1款之文义,是由董事会以公司名义向瑕疵出资股东发出书面催缴书。此处疑惑在于,在发出书面催缴书之前,董事会是否应当就此做出决议?相比之下,新《公司法》第52条关于股东失权的规定则明确董事会在发出失权通知前应当经董事会决议。值得注意的是,第52条所涉董事会决议事宜也是在2023年底新法通过前夕方才增加,前三次审议稿皆未涉及。笔者认为,董事会在向股东发出书面催缴书之前,同样有做出决议之必要。理论上,董事会以团体决策方式(group decision-making)履行各项职责。[37]尤其是在我国《公司法》语境下,董事会的成员并不能单独履行董事会职责,[38]其团体决策正是通过做出有效决议实现。倘若董事会未召开会议及做出决议即向股东发出催缴通知书,股东很可能依照新《公司法》第27条的规定提起董事会决议不成立之诉,从而产生不必要的争议。继而,从公司治理实践出发,董事会要求财务、资产等公司部门配合催缴事宜,也理应有相关决议方可提升办事效率、降低合规风险。再就责任追究的角度而言,参照新《公司法》第125条第2款的规定,董事是否承担责任主要视其参与董事会决议的情况而定。据此,董事对核查催缴出资负有责任主要有以下两种情形:一是在应就催缴做出决议而未有相应行动时的全体董事,但提议召开与之相关的临时董事会会议的董事可以免除责任;二是在应就催缴做出决议而在表决过程中投了反对票,并导致决议未能通过的董事。

综上,就公司内部法律关系而言,由于不涉及外部相对人利益保护问题,故而股东关于出资方式、出资期限等事项的约定,以及董事会是否催缴出资、催缴多少出资,都充分体现出尊重契约自由和公司自治的商业逻辑。继而,股东、董事等主体的责任也主要是契约责任或决议责任。

(二)股东提前缴纳出资规则在公司内外部法律关系中的适用差异

依照新《公司法》第54条的规定,一旦公司不能清偿到期债务,公司或者已到期债权的债权人就有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资,即所谓股东出资加速到期规则。通常认为,股东出资义务具有法定性,其源自公司的独立法人地位和股东有限责任,是公司对外责任能力的保障。[39]当然,尽管公司及其债权人都可能享有上述权利,但两者在行使该权利时存在显著差别,由此也进一步体现出在理解股东出资规则方面区分公司内外部法律关系的重要意义。

1.公司债权人要求股东提前缴纳出资:基于公司外部法律关系的考察

公司资本充实当然不仅涉及公司和股东、董事等主体之间的内部关系问题,还对公司债权人利益保护产生重大影响。区分公司内外部法律关系,有助于厘清股东期限利益的保护边界。注册资本认缴登记制不要求股东在公司设立时实际缴纳出资,故而股东依法享有期限利益。期限利益保护是股东出资自由的体现,股东可以根据实际需要自行约定出资期限。在5年限期实缴规则背景下,股东期限利益同样存在。但股东能否以出资期限利益对抗公司债权人,司法实践有较大分歧。[40]梁泽宇认为,出资期限由股东与公司自行约定,且记载于公司章程,公司债权人有义务查询公司章程,并尊重股东期限利益。[41]但董惠江等认为,即便股东享有出资期限利益也是有限度的,股东不得以期限利益对抗债权人的信赖利益。[42]基于公司内外部法律关系的区分,股东期限利益的保护当然应有所限制。股东期限利益若受到侵害,可请求其他签订合同的股东承担违约责任;但股东之间有关期限利益的约定对公司及其债权人原则上不具有约束力。故而,股东之间约定的出资期限并由此享有的期限利益并非绝对。期限利益之所以仅存在于股东之间,其底层逻辑仍是内部约定并无约束外部相对人之效力。[43]而从会计角度出发,所有者权益是公司资产偿还公司负债后的剩余。[44]作为享受有限责任的对价,股东利益不得优位于债权人利益。[45]

不过,既有规则侧重强调股东期限利益的保护。通常只有在人民法院受理破产申请后,股东出资责任的履行方才不受约定的出资期限保护。此外,《公司法解释(三)》第13条第2款关于公司债权人可以请求股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的规定又限制在股东必须存在瑕疵出资的情形;而理论上,既然未届出资期限,那么股东尚未缴纳出资的行为就不属于瑕疵出资,从而公司债权人的上述请求也难以得到人民法院支持。为了回应上述实践疑难,《九民纪要》第6点明确指出,虽然在注册资本认缴登记制下,股东依法享有期限利益;但在特定情形下,未届出资期限的股东应当在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。所谓特定情形主要是指:(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;(2)在公司债务产生后,公司股东会决议或以其他方式延长股东出资期限的。《九民纪要》上述规定的第二种情形试图打破具备破产原因作为要求股东提前缴纳出资的前提条件。此次《公司法》修订有机吸收上述规定的意涵,设置了股东提前缴纳出资的概括性规定。所谓“公司不能清偿到期债务”,而不要求“且明显缺乏清偿能力”,即扩充了本条规定的适用情形,有利于债权人依法维护自身合法权益。

相对棘手的问题在于,当已到期债权的债权人要求股东提前缴纳出资时,该债权人能否就股东提前缴纳的出资个别受偿?就债权人有权要求股东“提前缴纳出资”的表述来看,新《公司法》第54条所采取的确实是“入库”标准。[46]毕竟“出资”是股东应当向公司依法履行的义务,除非符合公司人格否认规则适用的情形,否则股东不直接对公司债权人承担责任。然而,问题的根本可能不在于是否“入库”之争议,而在于要求股东提前缴纳出资的债权人能否就“入库”后的出资优先受偿。从制度功能来看,若债权人在此情形下并无优先受偿权,将可能减损债权人依法主张股东提前缴纳出资的积极性。而更进一步,就司法效率而言,债权人通常会将公司和股东列为共同被告,免于“入库”而直接偿还公司到期债务也有其合理性。[47]在新《公司法》第54条规则确立前,若公司债权人依照《民法典》第535条的规定代位行使公司对股东的催缴权利,又必须以已届出资期限为前提,故存在行使代位权的困难。既然不要求公司具备破产原因,则不必然要求采取破产法上关于债权人之间公平清偿的策略。而且,一旦股东出资期限被依法提前,债权人行使代位权也符合《民法典》第537条的规定;由此,基于代位权的成立,可由债务人的相对人向债权人履行义务。[48]由于新《公司法》第54条规定语境下并不存在类似于公司清算或者破产程序中的债权申报制度,强调股东出资“入库”后的债权人公平受偿并不具备现实操作性。

此外,由于要求股东提前缴纳出资的规则适用与公司人格否认无关,故要求提前缴纳出资的额度应以提起诉讼的债权人的债权总额为限,且不得超过股东已认缴出资但未届出资期限的部分。实践中,债权人为了更全面、迅速地维护自身权益,通常都将所有已认缴出资但未届出资期限的股东列为被告,但债权人也完全可以仅要求部分股东提前缴纳出资。提前缴纳出资的股东与其他股东之间有任何其他特殊约定,则可嗣后另行处理。

2.公司要求股东提前缴纳出资:公司内部法律关系视角下的组织与契约

虽然公司及其债权人都有权要求股东提前缴纳出资,然而两者行使该权利的基础及要件是不同的。相较于公司债权人,公司要求股东提前缴纳出资存在更多值得探讨的疑点。

一方面,此处“公司”究竟是何所指?

首先需要明确的是,将此处所谓“公司”理解为公司的法定代表人是不妥当的。法定代表人作为公司的表意机关,“代表权的产生与消灭、权限范围等均来自公司意思……其主要具备的是法定的公示意义”。[49]由此,在公司未做出具体决策或者公司章程也未明确授权之前提下,法定代表人无权要求股东提前缴纳出资。

进而,至于应当由公司的哪个机构做出要求股东提前缴纳出资的决议或决定,目前存在较大争议。李建伟认为,以新《公司法》第51条关于董事会核查股东出资情况、催缴股东出资的规定来看,对此进行合目的性的扩张解释,应当得出“董事会负责做出该决定的结论”。[50]朱慈蕴、刘斌等学者也持有类似立场。[51]而徐强胜认为,公司要求股东提前缴纳出资的,应当由董事会召集股东会会议,并由股东会做出决议,且该决议经代表过半数表决权的股东通过即可,无须特别多数决。[52]此前司法实践中常见的情形是股东会决议修改出资期限,从而要求股东提前缴纳出资。典型案例如“姚某诉鸿大公司”案。[53]在该案中,法院认为,股东出资期限的约定非公司经营管理事项,公司经营过程中,股东会会议做出修改出资期限的决议应经全体股东一致通过。

对此,笔者认为,这在本质上是一个公司治理问题。换言之,究竟由股东会还是董事会甚至是经理做出要求股东提前缴纳出资的决议或决定,应当由公司根据自身情况做出选择。为避免争议,公司章程应当对此做出明确规定。如公司章程无规定,则需要参照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》第2条的规定,判断是否存在当事人之间的惯常做法,或者其他地域或行业习惯。若仍无法判断的,宜推定由作为权力机构的股东会决定。

另一方面,在何种情况下,公司可以要求股东提前缴纳出资?

对此,关键在于如何理解“公司不能清偿到期债务”。在债权人提出诉请的情形下,由于公司与其债权人之间存在债权债务关系,一旦债权到期,债权人可直接以已到期债权未能实现为由要求股东提前缴纳出资。至于公司是主观上停止支付还是客观上支付不能,并不影响债权人行使上述权利。而在公司提出诉请的情形下,究竟是要限缩还是扩张对“公司不能清偿到期债务”的理解,本质上是一种立法的体系性选择问题。赵旭东等认为:“公司要求加速到期系为了公司利益,故其情形下不应当受制于债权人要求加速到期之情形。……对于公司而言,其向未届期股东催缴也是维护公司运营的重要手段。”[54]结合前文分析,股东之间关于出资期限的约定不能对抗公司资本充实之需;但同时,公司要求股东提前缴纳出资规则是否会成为控股股东滥用权利压迫其他股东的工具,值得忖度。例如,在公司不存在经营管理困难的前提下,控股股东操控股东会或者董事会要求其他股东提前缴纳出资;又或者是公司恶意增加公司负债,乃至与公司债权人串通倒逼股东提前缴纳出资等。对此,一种立法策略是对“公司不能清偿到期债务”采取更严格的认定标准。这从理念上是可取的,但在实际操作中却可能困难重重。公司通过正常的商业往来或者会计处理就可能呈现缺乏偿债能力的表象,至于公司因为自身经营需要而要求股东提前缴纳出资更是商业判断问题,司法裁判对上述情形的认定难以形成相对统一的标准。

故而,本文采取的策略是组织和契约两层法律关系之区分。其一,公司基于资本充实的需要,要求股东提前缴纳出资无可厚非,是股东对公司履行出资之法定义务的应有之义。其二,出资期限同时涉及股东之间的约定和公司资本的充实,实际上是一个行为形成组织和契约两层法律关系,相关处理也需要区分不同法律关系为之:公司决议仍可依法以多数决方式变更出资期限,若由股东会做出决议,则采一般多数决即可;而若这一变更与股东间协议约定不一致,则反对此决议的股东可根据协议约定向在决议中投赞成票的股东请求承担违约责任。[55]

但需注意的是,在有多位已认缴出资但未届出资期限的股东之情形下,即便公司可基于资本充实需要要求股东提前缴纳出资,公司也不应仅针对个别股东提出相应要求。这与前述董事会催缴部分论及股东平等的原理相通,而与公司债权人可仅要求部分股东提前缴纳出资的情形有别。况且,在控股股东操控股东会或者董事会仅要求个别股东提前缴纳出资的情形下,被压迫股东还可依照新《公司法》第89条第3款规定请求公司按照合理价格收购其股权。

四、回归公司之维:股东出资规则适用的“工具箱”

前文从股东(包括发起人)、董事、公司债权人等各维度对股东出资规则做了深入分析。回归本原,股东出资规则之底层逻辑仍在于公司利益保护。本部分从董事会催缴与股东失权,以及禁止抽逃出资两个维度整体省察公司资产流入和流出的规则体系。

(一)董事会催缴之后:确保公司资本充实的规则选择

《公司法三审稿》将《公司法二审稿》中原在同一条文的董事会催缴和股东失权规则分列为两个条文,新《公司法》最终也确认了《公司法三审稿》的做法,这是非常值得注意的一处改动。从文义来看,新《公司法》第51条和第52条规定的主语有别,前者以董事会为主要规制对象,强调董事会催缴职责及由此可能产生的董事责任;后者则聚焦于股东,意在表明股东未在宽限期内补缴出资可能产生失权的后果。然而,上述解释仍不足以明辨将其拆分为两条的法理逻辑。一个简明的结论是:第51条董事会履行催缴职责后,即便股东依然没有在宽限期内缴纳出资,也不必然导致第52条规定的股东失权之后果。

一方面,股东失权仅是董事会履行催缴职责后的其中一项规则选择。《公司法二审稿》将董事会催缴和股东失权置于同一个条文中,容易产生两者存在必然联系之误解。而实际上,从公司资本充实的角度出发,股东失权并不一定是最佳的制度选择。其一,倘若公司正处于即将上市等上升发展期,那么其股权通常因为水涨船高而有更高估值,此时对于瑕疵出资股东而言,失权将可能带来较大的经济损失。一旦瑕疵出资股东在宽限期内仍未履行出资义务,有能力出资的其他股东也基于较高的股权估值而有动力积极作为。由此可见,对于新《公司法》第52条第2款关于由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资的规定是否打破了股东有限责任的担忧大可不必。[56]其二,倘若公司正处于发展下行阶段,甚至出现经营管理困难、资不抵债等情形,让瑕疵出资的股东失权无助于公司资本充实,对该股东而言甚至达到了止损的效果,有违制度设置的初衷。此时,董事会不仅不能轻易地让股东失权,还应当依照新《公司法》第49条第3款的规定继续要求瑕疵出资股东向公司足额缴纳出资,并要求其对给公司造成的损失承担赔偿责任。故而,新《公司法》第52条对于董事会向股东发出失权通知的表述是“可以”,而非“应当”,由此也进一步呈现股东出资规则的体系化及其适用的多元选择。

另一方面,股东失权非但不是董事会履行催缴职责后必须适用的规则,而且在其被滥用时,法律应予以必要限制。董事会依法履行催缴职责后,股东在宽限期内仍未缴纳出资,而董事会并未向该股东发出失权通知的,并不当然导致董事义务的违反。赵旭东等指出:“是否要发出失权通知,需借由公司董事会的商业判断。”[57]既然股东失权规则的适用内含商业判断逻辑,那就有被滥用的可能。例如,瑕疵出资的控股股东很可能在公司发展遇阻时操控董事会做出让其失权的决议并向其发出失权通知,而让其他股东继续留在公司并不得不按照各自出资比例足额缴纳相应出资。对此,新《公司法》第52条第3款关于股东失权异议之诉的规定显然是不适用的。此处所谓异议只能由失权股东本人提起,并不包括失权股东之外的其他股东对失权有异议之情形。对于此种股东压迫行为,其他股东同样可以依照新《公司法》第89条第3款的规定请求公司按照合理价格收购其股权。而在不该发出失权通知的情形下,董事若在相关决议中投了赞成票,反而可能违反了董事义务。同理,对于此种情形下的控股股东,既可依照新《公司法》第21条的规定追究其滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的赔偿责任,也可依照新《公司法》第192条的规定要求指示董事从事损害公司或者股东利益行为的控股股东承担连带责任。

由此可见,董事在公司资本充实方面是否负有责任,除了在股东出资存在瑕疵时是否依法发出书面催缴书外,还需要审查其在确保公司资本充实时的策略选择是否为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。据此,通过扩张策略选择空间并强化董事义务的方式系统完善公司资产流入端的规则。

(二)禁止抽逃出资:作为一项防止公司资产不当减少的兜底性规则

抽逃出资这一概念源于20世纪80年代国家在清理和整顿公司时对公司应以自有资金开展经营活动的要求,带有明显的时代特质。[58]新《公司法》维持旧《公司法》的做法,未规定股东抽逃出资行为的具体情形。《公司法解释(三)》第12条规定包括虚增利润分配、虚构债权债务关系或利用关联交易将出资转出等在内的情形都可能构成抽逃出资。从既往理论与实践来看,抽逃出资的含义与适用标准都是不清晰的。

但又正因为抽逃出资规则的模糊性,使其在特殊情形下存在被类推适用之可能。例如,旧《公司法》并无违法减资法律后果的相关规定,故在股东违法减资损害公司及其债权人利益的情形下,法院通常类推适用股东抽逃出资的规定要求股东承担赔偿责任。[59]例如在个案中,法院认为,公司减资程序存在瑕疵对公司及债权人合法权益造成的影响,与股东抽逃出资的情形在实质上并无不同,应类推适用股东抽逃出资的相关规定。[60]不过,若仅从禁止抽逃出资规则的文义来看,违法减资行为仍有其特殊性。抽逃出资通常是股东行为,是股东对公司利益的损害,而违法减资则通常是公司行为,是公司对其债权人利益的损害。况且,倘若违法减资仅存在程序瑕疵而并未向股东分配,又或者是减少股东出资承诺,至少在现有的禁止抽逃出资规则语境下类推适用存在比较大的障碍。[61]

有鉴于此,此次《公司法》修订有意识地修复了防止公司资产不当减少的相关规则。一是完善了第211条关于违法分配利润的规定,明确股东应当退还违法分配的利润,且股东和负有责任的董事等主体应当承担给公司造成损失的赔偿责任。二是新增第226条关于违法减资的规定,明确股东应当退还收到的资金或者恢复减免的出资,且股东和负有责任的董事等主体同样应当承担给公司造成损失的赔偿责任。然而,这一修复仍有进一步体系化解释之必要。例如,倘若公司违反新《公司法》关于公积金用途的规定,以法定公积金向股东分配,应当如何追究相关主体的责任?又如,此次《公司法》修订并未明确违法回购规则,而违法回购同样可能导致公司资产流失。当违法回购同时引发公司减资行为,或是以未分配利润回购,可直接适用违法减资规则或违法分配规则;一旦违法回购并未减少实收资本或未分配利润,而是通过减少资本公积金等方式进行,又当如何应对?

故而,在新《公司法》之规则体系下,司法解释不宜再罗列抽逃出资的具体情形,而有必要将其改造为一项防止公司资产不当减少的兜底性规则。《公司法解释(三)》第12条所列抽逃出资情形也可能与新《公司法》的规定不相契合。例如,制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配的情形可以直接适用新《公司法》第211条关于违法分配利润的规定;利用关联交易将出资转出的行为也可能依照新《公司法》第22条关于关联关系的规定更容易实现维护公司利益的效果。继而,需要明确的是,尽管抽逃出资是公司成立后的违法行为,但此处“出资”不能简单理解为是股东出资额或者出资额所对应的注册资本,更不能仅限定于公司登记机关登记的出资额或注册资本。本质上,股东抽逃出资意味着公司无偿地或无合理对价地向股东转移财产或利益。刘燕指出,抽逃出资有两种基本路径:减少公司资产和增加公司负债。[62]对于增加公司负债之情形,虽在公司和股东之间形成债权债务关系之时点并未减少公司资产,然而,在公司清理该笔负债时,除非相应增加所有者权益(如“债转股”,但这通常不是股东抽逃出资的目的),否则仍旧需要通过减少公司资产的方式实现。故而,增加公司负债同样存在不当减少公司资产的风险。此外,倘若股东在出资后又以借款人名义向公司借款的,则可能存在实质减少公司资产的风险。在公司资金借出时,公司资产负债表的表现是减少货币资金、增加应收账款,形式上确实没有减少公司资产。《公司法解释(三)》在2014年契合注册资本认缴登记制改革也做了修正,“将出资款项转入公司账户验资后又转出”不当然构成抽逃出资。然而,一旦股东未按期还款,或者有证据证明股东一开始即无还款之意图,则可能使其成为呆坏账,同样可能构成抽逃出资。[63]但上述两种路径的解析至少说明,单纯强调公司资产作为公司信用的基础是不周延的,因其并未实质性地反映公司的偿债基础。

在限期实缴制语境下,将禁止抽逃出资作为一项兜底性规则更是有其必要性。此次《公司法》修订也匹配前述第211条和第226条的规定对第53条关于禁止抽逃出资的规定予以完善,同样增加了负有责任的董事等主体应当与该股东承担连带赔偿责任的规定。当股东及负有责任的董事等主体存在不当减少公司资产之行为,而违法分配利润、违法减资、不当关联交易等规则又难以适用时,则有必要通过适用禁止抽逃出资规则以维护公司利益。据此,通过细化防止公司资产不当流出的具体情形,并以禁止抽逃出资规则作为其兜底性规则,以实现公司资产流出端规则的系统性完善。

五、结语

新《公司法》关于股东出资的规定呈现出显著的时间和空间两条逻辑线索。在时间维度,公司设立时侧重强调发起人之间的出资连带责任,而一旦公司成立,则应当主要以董事会为中心展开各项与公司资本充实有关的事务,并以强化董事等主体责任为规则革新重点。在空间维度,股东出资作为公司资产流入的重要来源,主要是股东与公司之间的关系,除非是公司不能清偿到期债务之特殊情形,否则通常不涉及债权人利益保护问题。本质上,这仍是公司独立人格和股东有限责任之公司法基本理念的题中应有之义。

进而,从规则体系化完善的角度出发,宜将新《公司法》第49—52条表述不一的内容皆视为股东瑕疵出资的各种具体表现,并统一各项规则的适用情形,以此明确董事催缴核查出资义务的范围。为了确保公司资本充实,董事会在面对股东瑕疵出资之情形有必要结合公司实际情况选择符合公司最大利益的应对策略。而在回归限期实缴之语境下,资本对于公司信用的重要性更进一步被弱化。因此,股东出资规则虽主要涉及资本流入的内容,但是基于维护公司利益之目的,流出端不能仅局限于资本的不当减少,而有必要扩张至资产的范畴,这也是将禁止抽逃出资规则改造为一项防止公司资产不当减少的兜底性规则之根由。总之,新《公司法》的诸多条文都可能需要秉持体系性解释方法,在实现公司法律关系各方主体利益平衡方面可能存在多项皆可适用的规则,应结合具体场景做出选择,由此呈现规则之间的制度竞争关系。

【注释】

[1] 以深圳市践行注册资本认缴登记制的情形为例,到2015年时,深圳市全年企业设立数已从2013年的16.7万增加到30万,之后近十年每年企业设立数也基本维持在30万左右;相比之下,2014年之前每年企业注销数都不到1万,到2015年为1.1万,2019年则已飙升至14.3万,近几年也都维持在每年10万左右的状况。

[2] 参见甘培忠:《论公司资本制度颠覆性改革的环境与逻辑缺陷及制度补救》,载《科技与法律》2014年第3期。

[3] 参见甘培忠、周游:《注册资本认缴登记之语义释疑及制度解构》,载《中国工商管理研究》2013年第5期。

[4] 参见张玲玉:《近代中国公司融资的信用逻辑及当代启示》,载《社会科学》2024年第4期。

[5] 参见周游:《有限责任公司注册资本限期实缴的制度考量》,载《中国市场监管研究》2023年第9期。

[6] 《公司法》自2018年被列入第十三届全国人民代表大会常务委员会立法规划以来,于2021—2023年就修订草案审议稿先后三次向社会公众公开征求意见。全国人民代表大会常务委员会会议于2023年12月25日对《公司法》修订草案(四次审议稿)进行了分组审议,经进一步修改后最终于2023年12月29日提请第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议表决通过。本文将数次审议稿分别简称为《公司法一审稿》《公司法二审稿》《公司法三审稿》《公司法四审稿》。

[7] 参见汪青松:《优化营商环境目标下的注册资本认缴登记制再造》,载《湖北社会科学》2022年第1期。

[8] 本文依循当前规则实践的做法,并未严格区分发起人和设立时的股东两者;但两者在学理上是存在差别的。对此之深入探讨,可参见周游:《公司发起人范围界定难题及其破解》,载《中国政法大学学报》2022年第5期。

[9] 参见江苏省无锡市中级人民法院民事判决书,(2023)苏02民终688号;上海市嘉定区人民法院民事判决书,(2023)沪0114民初2503号。

[10] 参见四川省成都市中级人民法院民事判决书,(2021)川01民终5621号;重庆市高级人民法院民事判决书,(2019)渝民终366号。

[11] 参见南京国民政府1946年《公司法》第106、131、148条。

[12] 强化董事资本充实责任的代表性案例,参见著名的“斯曼特”案,最高人民法院民事判决书(2018)最高法民再366号。

[13] 参见林一英、周荆、禹海波编著:《公司法新旧对照与条文解读》,法律出版社2023年版,第34页。

[14] 美国公司法学界通常认为发起人之间的关系是“joint venture”,而非“partnership”,这表明其有意将发起人关系与合伙区分开来。“joint venture”宜译为临时合伙。See Deborah E. Bouchoux, Business Organizations for Paralegals, Aspen Publishers/Wolters Kluwer Law & Business,2010, p.195.

[15] 当然,我国学界不少学者都认为发起人之间是合伙关系。参见梁上上:《股份公司发起人的责任》,载《法学研究》1997年第6期;施天涛:《公司法论》,法律出版社2018年版,第109页。

[16] See Larry E. Ribstein, Reverse Limited Liability and the Design of Business Associations,30 Delaware Journal of Corporate Law 199(2005)。

[17] 参见李建伟主编:《公司法评注》,法律出版社2024年版,第206页。

[18] 王莹莹进一步指出,发起人在成为股东之前的连带责任应为无限连带责任,股东承担的连带责任应为有限连带责任。参见王莹莹:《我国<公司法>修订中商事连带责任的重构》,载《政治与法律》2021年第3期。

[19] 例如,新《公司法》第53条第2款(抽逃出资)、第211条(违法分配利润)、第226条(违法减资)等规定系统性地完善了董事、监事、高级管理人员在防止公司资产不当减少方面的法律责任;并通过第180条第3款(事实董事)、第192条(影子董事、影子高级管理人员)强化了控股股东、实际控制人的法律责任。

[20] 参见[德]格茨·怀克、克里斯蒂娜·温德比西勒:《德国公司法》,殷盛译,法律出版社2010年版,第307—308页。

[21] 见前注[8],周游文。

[22] 不同类型公司的股权之权属变更存在差异。公众公司主要通过证券登记结算机构办理股份转让和过户登记手续,争议较小;而非公众公司由于缺乏统一的股权交易平台,股东名册、出资证明书、公司章程、公司登记机关登记等都可能作为权属变更的证据。参见李建伟:《公司资本制度的新发展》,中国政法大学出版社2015年版,第274—279页;周游:《新公司法条文解读与适用指引:案例·规则·文献》,法律出版社2024年版,第191—192页。

[23] 在新《公司法》颁布之前,司法实践通常也不否认债权出资的效力。参见湖南省长沙市中级人民法院民事判决书,(2022)湘01民终5694号。

[24] 陈良军、袁康在注册资本认缴登记制改革之前对于债权出资问题也提出类似观点。参见陈良军、袁康:《论债权出资的特殊性及其法律规制》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期。

[25] 葛伟军较早前认为,可以作为出资的债权应限于到期债权。参见葛伟军:《债权出资的公司法实践与发展》,载《中外法学》2010年第3期。

[26] 例如根据《市场主体登记管理条例》第13条第2款的规定,公司股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。由此,因前述所列各项而产生之债权,也不得用于出资。

[27] 例如在某网络平台账号出资纠纷中,当事人即就该出资协商定价,这一协商行为的效力并未被法院否定。参见广东省广州市中级人民法院民事判决书,(2022)粤01民终6665号。

[28] 王军指出,在资本认缴制施行后,股东更可以先认缴出资,再令公司购买其特定财产或财产权,避开出资类型限制。参见王军:《公司资本制度》,北京大学出版社2022年版,第116页。

[29] 参见赵旭东主编:《商法学》,高等教育出版社2015年版,第130页。

[30] 例如在个案中,当事人仅以某网络平台账号的使用权出资,亦得到法院支持。参见重庆市第一中级人民法院民事判决书,(2019)渝01民终8536号;唐鸣晓、黄琦、黄晨:《微信账号使用权可以作为公司股东的有效出资》,载《人民司法》2020年第29期。

[31] 蒋大兴:《“合同法”的局限:资本认缴制下的责任约束——股东私人出资承诺之公开履行》,载《现代法学》2015年第5期,第38页。

[32] 罗培新指出,公司在登记机关完成注册程序后,因为已经向社会公示了股东出资状况,股东即承担着法定的出资义务。参见罗培新:《论资本制度变革背景下股东出资法律制度之完善》,载《法学评论》2016年第4期。

[33] 袁碧华认为,在公司内部关系中,公司与股东本质上属于私人之间的契约关系。参见袁碧华:《“认”与“缴”二分视角下公司催缴出资制度研究》,载《中国法学》2019年第2期。本文认为,公司与股东之间的关系主要是以章程自治为核心的组织关系,与契约关系不同的是,修改公司章程并不需要当事人之间的意思表示一致,而只需坚持资本多数决和满足公司法上的程式要求即可。

[34] 参见黄铭杰:《“股东”平等原则vs.“股份”平等原则——初探股东平等原则复权之必要性及可行性》,载《月旦民商法杂志》总第31期(2011年)。

[35] 日本公司法学界也曾仅以持股数量作为理解股东平等原则的核心,这在本质上仍是对股份平等的强调。如今,“持股的内容与数量”之表述大大拓展了该原则之射程。南保勝美『新会社法における株主平等原則の意義と機能』『法律論叢』2007年2·3合併号340頁参照;村田敏一「会社法における株主平等原則(109条1項)の意義と解釈」立命館法学2007年6号1992—2040頁参照。

[36] 根据日本学者森本滋的总结,公司与股东之间至少包括五种类型的法律关系:盈余分派或出资回收;以表决权为代表的经营参与权;股东代表诉讼;以查阅权为代表的附随性之权;公司负有对团体成员公平且妥当对待的义务。日森本滋『会社法の下のおける株主平等原則』,旬刊商事法務2008年総1825号7頁参照。

[37] See Franklin A. Gevurtz, The Historical and Political Origins of the Corporate Board of Directors, 33 Hofstra Law Review 89,96(2004)。

[38] 除非公司依照新《公司法》第75条或者第128条的规定不设董事会,那么此时公司唯一的一名董事有权单独行使董事会的职权。此种情况并不属于本文讨论的范围。

[39] 参见钱玉林:《股东出资加速到期的理论证成》,载《法学研究》2020年第6期;朱慈蕴:《股东出资义务的性质与公司资本制度完善》,载《清华法学》2022年第2期。

[40] 例如,即便是在同一法院的不同案件中,对于股东期限利益保护的立场也有差异。否定股东享有期限利益的案例,可以参见广东省广州市中级人民法院民事判决书,(2017)粤01民终17767号;支持股东享有期限利益的案例,可以参见广东省广州市中级人民法院民事判决书,(2017)粤01民终15066号。

[41] 参见梁泽宇:《股东期限利益保护研究——基于<全国法院民商事审判工作会议纪要>第6条的分析》,载《北京科技大学学报(社会科学版)》2020年第5期。

[42] 参见董惠江、王梦薇:《股东出资期限利益之否定——以权利外观理论为基础》,载《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2021年第1期。

[43] 参见陈妮:《非破产下股东出资期限利益保护限度实证研究》,载《法学评论》2020年第6期。

[44] 参见刘燕:《会计法》,北京大学出版社2009年版,第294—296页。

[45] 即便股东基于特定债权债务关系同时成为公司债权人,基于衡平居次原则,股东债权通常也应当劣后于其他债权人的债权受偿。参见余佳楠:《公司资本不足下的股东贷款及其规制——风险激励的视角》,载《法治研究》2019年第2期。

[46] 见前注[13],林一英等书,第37页;参见刘斌:《出资义务加速到期规则的解释论》,载《财经法学》2024年第3期;赵旭东主编:《新公司法条文释解》,法律出版社2024年版,第139页。

[47] 就司法实践而言,有不少观点都支持股东提前缴纳的出资应对申请债权人个别清偿。参见孙政、杨磊、冯浩编著:《新公司法条文对照与重点解读》,中国法制出版社2024年版,第130页。

[48] 有观点认为,加速到期中公司作为债务人其尚有独立的公司利益,《民法典》第537条的处理方案不能简单照搬。参见刘斌编著:《新公司法注释全书》,中国法制出版社2024年版,第274页。本文认为,强调公司利益更多是在股东、董事等主体与公司之间关系的语境,以防止内部人对公司利益造成损害;而在公司面对其外部债权人时,公司利益并不具有优位性,故不应妨碍债权人代位权的行使。

[49] 殷秋实:《法定代表人的内涵界定与制度定位》,载《法学》2017年第2期,第14页。

[50] 见前注[17],李建伟书,第234页。

[51] 参见朱慈蕴主编:《新公司法条文精解》,中国法制出版社2024年版,第99页;刘斌:《出资义务加速到期规则的解释论》,载《财经法学》2024年第3期。

[52] 参见徐强胜:《公司法:规则与应用》,中国法制出版社2024年版,第179页。

[53] 参见上海市第二中级人民法院民事判决书,(2019)沪02民终8024号。

[54] 见前注[46],赵旭东书,第138页。

[55] 参见周游、马健淇:《有限责任公司股东期限利益保护之边界省思》,载《中国市场监管研究》2024年第1期。

[56] 在新《公司法》颁布之前,已有股东失权的案例得到法院的支持。法院认为,股东未按期足额缴纳出资则不应享有完全的股东权利,并应当承担不利后果;站在公司意思自治的角度,公司以股东失权的方式自主救济,不违反法律、行政法规的强制性规定。参见北京市第二中级人民法院民事判决书,(2018)京02民终12476号。

[57] 赵旭东主编:《新公司法重点热点问题解读:新旧公司法比较分析》,法律出版社2024年版,第122页。

[58] 参见王军:《公司资本制度》,北京大学出版社2022年版,第340—344页。

[59] 除此之外,还有法院认为减资股东应按其减资时的承诺和法律规定向债权人承担担保责任,或者瑕疵减资构成第三人侵害债权等。参见皮正德:《公司减资制度的缺陷与重构》,载《商业研究》2022年第6期。

[60] 参见江苏省无锡市中级人民法院民事判决书,(2021)苏02民终4432号。

[61] 例如在个案中,一审法院认定当事人存在违法减资行为,且该行为实为股东抽逃出资。但二审法院及再审法院则认为公司减资虽有程序方面的瑕疵,但公司资产总量并未因此减少、偿债能力也未因此降低,不应认定股东存在抽逃出资行为。参见黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书,(2017)黑01民初630号;黑龙江省高级人民法院民事判决书,(2018)黑民终372号;最高人民法院民事判决书,(2019)最高法民再144号。

[62] 参见刘燕:《重构“禁止抽逃出资”规则的公司法理基础》,载《中国法学》2015年第4期。

[63] 参见北京市第二中级人民法院民事判决书,(2023)京02民终495号。