【全文】

现代企业制度中的所有权与经营管理权的分离,使得董事会成为上市公司控制权之争的主战场,谁控制了董事会,谁就掌握了主动权。从爱使股份(600652.SH)到康达尔(000048.SZ),攻守双方在董事会席位的争夺中短兵相接。为了保住对公司的话语权,上市公司原实控人必然在董事会制度的各个方面处处掣肘进攻方,绝不会坐以待毙。本文拟对下列三类公司章程中控制董事会或董事席位的有关条款,结合控制权争夺的意义进行分析:分期分级董事会条款、限制股东提案权条款和董事任职资格限制条款。

现今世界上的发达资本市场中,很多上市公司都采用了分组董事会制度,其核心便是分期分级董事会条款(亦称为交错选举董事条款)。美国《示范公司法》(MODEL BUSINESS CORPORATION ACT)第8.06条即对分期分级董事会条款(STAGGERED TERMS FOR DIRECTORS)作出了定义,具体为:公司章程可以将董事分为两组或者三组(每组董事人数为董事总人数的1/2或1/3,即使每组董事人数无法相同,也应当尽可能接近)。在该制度下,第一组董事的任期到该组董事当选后的第一次年度股东(大)会为止,第二组董事的任期到该组董事当选后的第二次年度股东(大)会为止,第三组董事(如有)的任期到该组董事当选后的第三次年度股东(大)会为止。之后举行的每届年度股东(大)会,获选的继任董事任期应当为2年或3年。因此,在分期分级董事会条款下,每年都会有一组董事任期届满,每年也只有任期届满的董事会被改选。如此,即使恶意收购方在短时间内控制了公司的大量股份,囿于董事选举制度,也只能逐步、缓慢地取得董事会控制权。

美国许多上市公司都采用了分期分级董事会条款。如在纳斯达克上市的AROG PHARMACEUTICALS, INC.,其章程第7.2条规定,如公司出现触发事件,则董事应当分为三组,第一组董事的初始任期至触发事件发生后的第一次年度股东大会,第二组董事的初始任期至触发事件发生后的第二次年度股东大会,第三组董事的初始任期至触发事件发生后的第三次年度股东大会。“触发事件”(Triggering Event)的定义则由章程第16a(a)条规定为“单独或合计持有10%以上股权的股东及其关联方不再持有本公司股份”。

对于董事任期的安排,我国《公司法》仅在第45条作出规定,“董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年”。可见,《公司法》赋予了公司足够的自治空间以决定董事的任期,并未规定每位董事的任期长度必须相同。分期分级董事会条款无论从形式到实质均没有剥夺股东选任董事的权利,而仅仅是延缓董事会格局的变更。况且,选择、更换董事本就是公司股东的固有权利,笔者认为,分期分级董事会条款在中国法下的有效性不存在疑问。

经检索,我国也有不少上市公司建立了“分期分级董事会制度”。2015年10月,商赢环球(600146.SH)就在其公司章程中加入了限制董事被更换人数的条款,其章程第98规定:“董事任期届满需要换届时,新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。”而在章程中存在“分期分级董事会条款”的上市公司还有福星股份(000926.SZ)、垒知集团(002398.SZ)、明德生物(002932.SZ)、世联行(002285.SZ)、伊利股份(600887.SH)等。

其中,商赢环球在公告章程修改议案后不久就收到了上交所的问询函,要求说明对章程条款的修改是否符合法律规定,是否涉嫌侵害上市公司股东权利。对此,商赢环球在公告中回复称:“为维护全体股东利益,对董事换届时新董事人数进行比例限制,才能保证董事会的稳定;并且当恶意收购发生时,可以有效防止收购方迅速控制董事会从而全面控制公司的情形发生。”上交所虽然对商赢环球在章程中加入反收购条款的行为发函关注,但目前该章程已经得到股东大会批准并生效。

从我国上市公司采用的“分期分级董事会条款”看,虽然表面上似乎也能达到每年仅替换一小部分董事的目的,同样可以达到阻止或延缓敌意收购方控制董事会的目的,但对比中美两国公司的分期分级董事会制度,最大的区别在于中国上市公司章程中仅规定董事分批改选,而在美国法下,除董事分批改选外,每次被改选的董事是确定的。

笔者认为,我国部分上市公司采用的“分期分级董事会条款”并未充分表达“分期”的内涵,其更准确的称谓应当是限制改选董事条款。因此有反对者认为,股东会选举董事,均系选举全体董事,如果只能选举部分新的董事,将损害股东的基本或固有权利——选举董事的权利。由于限制了公司股东大会更换全部董事成员的可能性,该等约定的合法性存在一定疑问。但截至目前,笔者尚未查到监管部门或司法机关否定限制改选董事条款合法性的案例。

结合中国法律规定,上市公司在运用分期分级董事会条款时,如无相应的配套规则,实现分期改选董事将带来另外一个问题,即每期改选时,原股东之间、新旧股东之间利益平衡的问题将更为突出,特别是当收购方持有或控制的股份已经高于原股东的情形。举例来说,假设公司董事共9人,收购方与原股东方的持股比例大致为5比4。在未使用分期董事会制度前,各方提名并能成功当选的董事人数基本反应了实际持股的对比情况;但如进行分期改选董事,假设每次改选3人,则在每期的选举中,持股比例略高的一方可能选出更多的董事,即各方提名并能成功当选的董事人数之比将有可能变为2比1,最终董事会构成中收购方提名并能成功当选的董事人数为6人,可能扩大了其中一方的优势。

综上,笔者建议,为了更好地发挥分期分级董事会条款的作用,上市公司设计条款时还应当注意与章程其他条款的相互作用与相互配合。否则,如果分期分级董事会条款适用不当,当收购方成为第一大股东后,就有可能削弱原大股东的优势地位。如本专栏之前发表的文章所讨论的,在现行法律框架下,除非公司章程另有约定,股东大会可以无理由罢免董事。因而公司章程中应当加入限制罢免董事的合理条件,以避免分期分级董事会制度成为“纸老虎”。除此以外,分期分级董事会条款与累积投票制、金色降落伞条款、绝对多数条款等结合使用也可以大大增加管理层/原股东对“野蛮人”的掣肘。

在董事席位的争夺中,防守方往往会就董事的提名程序限制收购方,典型的做法是规定单独或合并持有一定比例股份、且连续持股超过一定时间的股东,才享有提名董事候选人的资格。如方大集团(000055.SZ)的公司章程第84条规定,“除职工代表董事以外的非独立董事候选人由董事局、单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出。”那么该等章程条款是否会因违反相关强制性法律规定而被认定为无效呢?

《公司法》没有特别规定董事提名的程序,而仅规定了相关主体在股东大会提出提案的权利。根据《公司法》第102、118条以及《上市公司股东大会规则(2016修订)》的规定,下列主体有股东大会的提案权:

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东(以临时提案提出,董事会必须将该等临时提案提交股东大会审议);

《上市公司章程指引(2019修订)》第82条规定,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。但是,在该条的“注释”中却规定,公司应当在章程中规定董事、监事提名的方式和程序。因此,就董事提名这一细节事项,其实是交由公司在章程中自由约定的。如果公司在章程中没有特别约定,提名董事的方式只能通过提案的方式进行,其结果是即使董事会拒绝了股东的推举,股东仍可通过临时提案的方式来提名董事。须注意的是,《上市公司章程指引(2019修订)》只规定了董事提名的方式和程序可以自由约定,但并没有允许就提名主体的资格可以自由约定。

鉴于限制股东提案权条款与《公司法》第102条第2款的规定不符,其效力在理论界和实务界都尚无定论。主流观点认为,董事、监事的提名权是股东选择管理者权利的一个重要内容,属于强制性规范,公司章程是无权加以限制性规定的[1]。其他观点则认为,公司法没有对股东提名权作出明确的限制或禁止性规定,因此股东提名权属于公司章程自治的范畴。

经检索,尽管司法机关就限制股东提案权条款的判例极少,但却存在分歧。在湖南盛宇高新材料有限公司与湘乡市村镇银行股份有限公司董事会决议效力确认纠纷案〔(2012)湘法民二初字第134号〕中,湖南省湘乡市人民法院认为,《湘乡市村镇银行股份有限公司章程》第三十三条“股东大会依法行使下列职权”第(十)项对股东提出提案的条件作出了明确的规定,即审议代表本行有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案,董事会和包括原告在内的公司股东均应当遵守。原告仅持有湘乡市村镇银行股份有限公司4%的股份,未达到公司章程和议事规则规定的5%以上的股份的要求。股东大会不审议原告提出的议案, 被告董事会作出不予提交2011年度股东大会审议的决定,符合公司章程和议事规则的规定。《公司法》规定持有公司百分之三以上股份的股东可以提出提案,而股东大会在该法律规定的范围内决定要持有公司百分之五以上股份的股东才能提交提案写入公司章程,并不违法。

在中证中小投资者服务中心有限责任公司与上海海利生物技术股份有限公司公司决议效力确认纠纷案〔(2017)沪0120民初13112号〕中,上海市奉贤区人民法院认为,根据《公司法》规定,公司股东依法享有资产收益,参与重大决策和选择管理者等权利。在权利的具体行使方式上,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案,并书面提交董事会。上述规定表明,只要具有公司股东身份,就有选择包括非独立董事候选人在内的管理者的权利,在权利的行使上并未附加任何限制条件。分析被告在2015年第一次临时股东大会决议中有关《公司章程》第八十二条第二款第(一)项内容,其中设定“连续90天以上”的条件,违反了《公司法》的规定,限制了部分股东就非独立董事候选人提出临时提案的权利,该决议内容应认定为无效。

在实践操作中,世联行曾拟将提名董事的股东资格限定为持股10%以上且单独或合计连续持有公司股权达到2年,龙宇燃油(603003.SH)则曾拟将提名董事的股东资格限定为持股10%以上且单独或合计连续持有公司股权达到270日。前述两家上市公司修改公司章程的条款经交易所问询后,都撤回了拟修订章程的议案或删除了议案中的前述条款。

笔者认为,根据《公司法》规定的股份有限公司“同股同权”的原则,每位股东所持有的每一股对应的权利应当相等。只是作为资合性较强的股份有限公司,持有股份较多的股东享有较大的话语权。但如果规定股东最低持股时间,则实质上将该部分的股份所对应的权利与其他股份作了区分,因而违反了“同股同权”原则,才不被法院所支持。就限制股东持股比例,因《公司法》规定的3%是根据我国国情,经过反复及合理的立法考量,是基于既方便股东提案,又防止股东滥用提案权的立法平衡而确定的。但每家公司基本情况、股本结构都不尽相同,因而其“平衡点”可能也不相同。因此,章程约定持股比例高于3%的条款效力仍值得进一步探讨。

除上述两类反收购条款,还有一类则在董事个人层面对收购者进行阻击,其聚焦于对董事任职资格的限制。董事任职资格限制条款是指在公司章程中规定董事的任职资格,具备某些特定情节或者不具备某些特定条件的情况下,不得成为公司董事。特定条件可分为积极条件和消极条件两类。

就消极条件,《公司法》第146条规定了不得担任公司董事的五种消极条件。《首次公开发行股票并上市管理办法(2018修正)》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(2018修正)》对董事任职的消极条件进行了详细列举。另外,《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》也对董事任职的消极条件作了规定。

就积极条件,《公司法》等法律并没有关于董事任职积极条件的规定,部门规章等规定中也无具体的董事任职资格、年龄以及国籍的限制,仅在《上市公司治理准则(2018修订)》中模糊、宽泛地规定“董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质”。

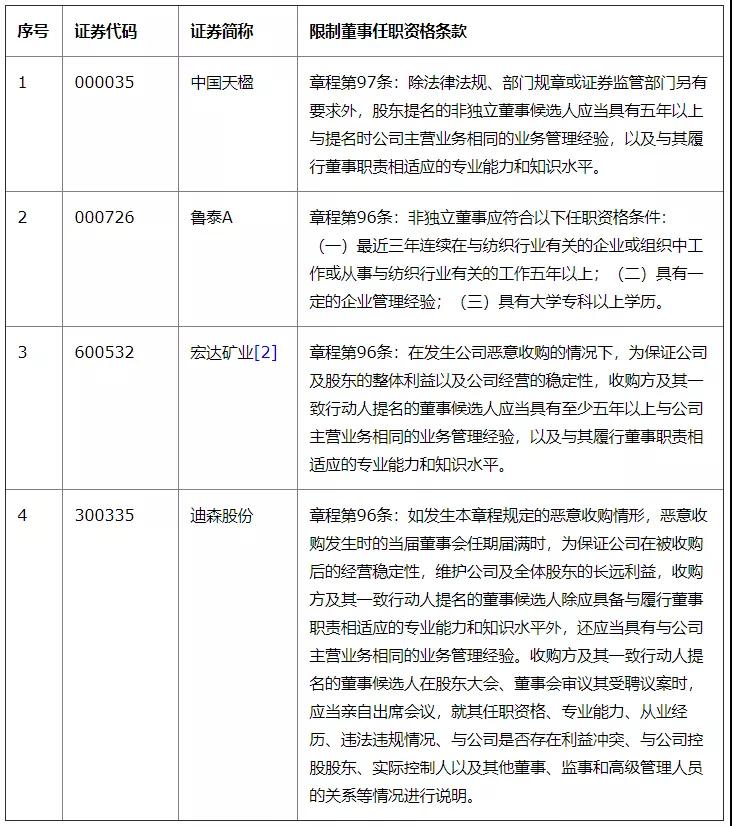

经查询目前在沪深两市的上市公司章程中,除银行类上市公司外,不少上市公司在其章程中列明了董事的任职资格,有些上市公司则明确要求在发生恶意收购情形下,收购方及其一致行动人提名的董事受到任职资格限制。该类董事任职资格限制条款举例如下:

从上述案例可以看出,对董事任职资格的积极条件主要集中在工作经历内容或行业相似性、个人经验等方面。笔者认为,董事任职资格的条件之设定应当是公司根据其自身经营情况,以及拟任董事的知识水平、能力、股东对拟任董事的信赖程度等而确立的,是对公司治理制度做出的自治安排。因此,在不违反法律强制性规定和公序良俗的情形下,章程对董事任职资格的进一步限制应当认定为有效。

但对董事任职资格限制条款的合法性应当一案一议。如果该等任职资格限制导致股东无董事可选,或可选董事仅限于现任董事,则该条款涉嫌对股东提名权的剥夺,其合法性存疑。特别地,部分上市公司的董事任职资格限制条款仅限制收购方,其动机不难被理解为是为了限制收购人的提名权和选举权,而不在于选择具备有能力胜任董事职位的管理者。该等条款未能平等对待全体股东,违反《公司法》第126条规定的“同股同权”的规则,其合法性更是存疑。

综上,本文所述之反收购条款在中国法下的合法性判断或观点相左,或缺乏明确界限,往往只能根据法律法规的原则性规定进行判断。究其原因,反收购条款是收购方与原股东方在长期争斗中发展起来的一系列制度体系,没有标准化的模型,因而各家上市公司在设计反收购条款也是五花八门、各有不同。

2016年8月,证监会新闻发言人张晓军明确表示,与控制权争夺相关的条款设置应当具有合法性、正当性和必要性,不得利用反收购条款限制股东的合法权利。在同年9月上交所第45期新闻发布会上,上交所通报近期上市公司一线监管的情况中提到,加大对公司章程增设反收购条款的监管问询力度,对反收购条款涉及的问题“及时发出问询函,督促公司补充披露设置相关条款的原因和目的、是否符合法律规定、是否损害了中小股东利益等关键信息,并将相关情况通报证监局”。

从监管机构的角度,反收购条款合法性的核心评判标准为是否损害股东固有的权利和利益,如何平衡公司自治和股东权利保护二者的关系将是决定反收购条款合法性的重要标尺。虽然现行法律没有明确禁止与董事会相关的反收购条款,但若不合理地设置重重壁垒,造成公司的控制权转移几乎没有可能性,使得公司变成内部人控制的“城堡”,不仅阻碍了正常的市场自由竞争,也使得市场无法有效监督公司内部人,损害了资本市场的发展。

中国社会科学院教授廖凡在《抵抗的界限:美国反收购措施规制研究》一文中表示,法制规则永远赶不上现实发展的脚步,尤其在收购与反收购这个汇聚着华尔街天才头脑的领域。对反收购措施划分过于清晰的界限或者创设过于细致的规则,既有对公司过度干预之嫌,更容易导致司法自缚手脚。只要不触动信义义务这一底线,反收购措施的空间可以是无限的。

《公司法》第147条规定,董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。无论反收购条款如何设计,董事都应遵守忠实和勤勉义务,反收购条款赋予董事职能的同时也应使董事接受权责的约束,特别当董事与公司利益发生冲突时,董事仍应为公司最大利益行事。事实上,无论董事最初由哪个股东推选或提名,一旦当选,都应当对公司以及全体股东负有责任,而不是某个股东。公司的利益不能等同于公司大股东的利益,无论是同意收购还是抵制收购,董事都需要对全体股东,包括中小股东的利益进行保护。但在中国资本市场的实践中,这一点往往比较容易被董事、高管忽视,也易导致触犯背信损害上市公司利益罪。

反收购体系是建立在章程众多条款上的,而不是单独某一条款即可达到阻击收购者的效果,而且任何单独一项防御措施或条款的效率及合法性必须要放在公司所采取的整体防御措施中进行评价。上市公司需要结合自身实际情况,对具体的反收购措施采取细致和深入的法律分析,并综合性地运用,才能达到合法、有效地反收购的目的。