【全文】

“宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施,”宪法的实施包括消极地遵守宪法和积极地适用宪法两种形态。[1]在积极适用宪法的众多路径中,通过法院在司法实践中适用宪法是一种备受关注的路径,这种被称为“宪法司法化”的路径在本世纪初的中国引起了较大的争议。[2]随着2008年齐玉苓案批复的废止,学界对这一路径的批判也进入了高潮,[3]在理论上,尽管很少有学者再坚持由法院承担违宪审查的职能,但诸多学者仍然强调法院应当在司法实践中适用宪法,[4]甚至进行了新的理论探索。[5]与部分学者认为法院应当适用宪法的理念相呼应,法院适用宪法的实践也在我国以不同的形态得以保存甚至发展:[6]在齐玉苓案批复废止前后,内地法院在司法实践中适用宪法的情况均不少见。[7]在“一国两制”之下,由于香港特别行政区(以下简称“香港特区”或“香港”)享有高度自治权,其实施着一套不同于内地的法律体系和司法体制。从香港特别行政区终审法院(以下简称“终审法院”)1997年至2017年所公布的中文判决书来看,在181份中文判决书中,[8]终审法院在其中104份判决书中提及了“宪法”一词,并在审判中常常将“宪法”作为说理部分或者裁判依据,这为我们理解法院适用宪法提供了来自本国的经验和视角。本文将在对181份判决书进行梳理的基础上研究以下问题:一是阐明终审法院判决书中“宪法”一词的具体含义;二是对终审法院适用《中华人民共和国宪法》(以下简称“《宪法》”)和《香港特别行政区基本法》(以下简称“《香港基本法》”)的情况进行梳理和比较;三是讨论终审法院适用《宪法》和《香港基本法》实践中存在的理论争议;四是阐明终审法院适用《宪法》和《香港基本法》实践的意义。

终审法院在判决书中十分频繁地提及“宪法”,在1997年回归至2017年的181份中文判决书中,终审法院在其中104份判决书中提及了“宪法”,仅在2005年“梁国雄及另二人对香港特别行政区”案判决书中就提及“宪法”多达114次,[9]在1997年“吴嘉玲吴丹丹诉入境事务处处长案”,[10]以及与此案共同审理的“入境事务处处长诉张丽华案”[11]、“徐权能诉入境事务处处长案”[12]中,也提及“宪法”一词达67次之多。通过对终审法院181份中文判决书进行梳理,可以看出终审法院所提及的“宪法”至少有5种含义:

第一种含义是指《宪法》。终审法院在判决书中一般将《宪法》称为《中华人民共和国宪法》(英文版判决书中为“The Constitution of the People’ s Republic of China”)、或者《中国宪法》(英文判决书中为“Chinese Constitution”)。终审法院较早是在吴嘉玲案中对《宪法》进行适用,该案主要适用了《宪法》31、 57 、 58 条,适用的主要目的是阐述香港特区和《香港基本法》的宪制基础,吴嘉玲案之后,终审法院又在多个案件中适用了《宪法》(见表2)。从终审法院的中文判决书来看,无论是双方律师还是终审法院法官都未在法院能否适用《宪法》以及如何适用的问题上进行争议,但实际上终审法院的实践表明了其对宪法学界两个重要理论问题的态度,一是肯定了《宪法》可以在司法实践中适用的观点,二是否定了《宪法》只有31条在香港特区适用的观点,后文将对这两个情况分别阐述。

第二种含义是指《香港基本法》。终审法院判决书中的“宪法”最经常的指代是《香港基本法》,这也是终审法院司法实践中一个十分特殊的现象,笔者在表1中选取了3个具有代表性的例子,有利于我们管窥《香港基本法》被作为“宪法”在终审法院判决书中出现的频率。终审法院将《香港基本法》视作“宪法”体现在两方面:一方面,终审法院将《香港基本法》视为“宪法”直接体现在判决书的用词中。与终审法院一般将《英皇制诰》、《皇室训令》等港英政府时期的成文宪法性法律称为“宪法文件”(英文版判决书中为“Constitutional Document”)[13]或“宪法文书”(英文版判决书中为“Constitutional Instruments”)[14]不同,终审法院在判决书中长期将《香港基本法》直接称为“宪法”(英文版判决书中为“Constitution”)。终审法院在1998年“THANG THIEU QUYEN及另六人对入境事务处处长及另一人案”中,在引用《香港基本法》第28条(人身自由权)和第41条(香港居民以外的人的权利和自由)论及人身保护令的适用范围时,使用了“本地宪法《香港基本法》”(英文版判决书中为“Our Own Constitution the Basic Law”)这一称谓。[15]随后,在1999年“陈锦雅及另外80人对入境事务处处长案”中,终审法院在适用《香港基本法》时使用了类似的词汇“本港的宪法《香港基本法》”(英文版判决书中为“Our Constitution, the Basic Law”)。[16]在此之后,终审法院形成了较为固定的用词习惯,长期将《香港基本法》称为“本地宪法”、“本港的宪法”、“特区的宪法”(英文版判决书中为“the Constitution of the Hong Kong Special Administrative Region”)[17],甚至是不加任何定语的“宪法”。另一方面,终审法院将《香港基本法》视作“宪法”的理念还体现在终审法院对《香港基本法》功能的界定上。终审法院在陈锦雅案、吴嘉玲案等多个判决中,将《香港基本法》作为香港具有最高法律效力的法典,多次宣布立法机关制定的法例因违反《香港基本法》而“违宪”,进而宣告其中“违宪”的部分内容无效。

其他三种含义分别是指法理或普遍意义上的宪法、港英政府时期的宪法性法律、引用的特定外国宪法。除了《宪法》和《香港基本法》法律以外,终审法院判决书中的“宪法”有时也指代另外三种含义,但这三种含义的“宪法”在香港特区并不具有法律效力:(1)法理或普遍意义上的宪法。终审法院在部分案件中会阐明一些宪法原则或理念是许多国家宪法所普遍接受的,在这种情况下会提及法理或者普遍意义的宪法,例如,在“陈锦雅及另外80人对入境事务处处长案”第7段中,[18]终审法院指出“世界各地的宪法均向其管辖范围内的所有人给予全面的宪法保障,但最大程度的权利则留给其公民”。(2)港英政府时期的宪法性法律。由于香港法律体系深受港英政府影响,并且部分港英时期的原有法律通过《香港基本法》第8条得以保存,因此终审法院在部分案件中也会提及港英政府时期的宪法性法律。例如,在“梁国雄及另二人对香港特别行政区案”第102段中,终审法院所提及的“宪法文书”(Constitutional Instruments)是指港英政府时期英国在香港实施的《英皇制诰》和《皇室训令》。[19](3)论述时引用的特定外国宪法。终审法院在判决中根据审判需要也会引用美国、英国、德国等部分外国的宪法进行参考,例如,在“刚果民主共和国及另五人诉FG HEMISPHERE ASSOCIATES LLC”第276段中,[20]终审法院所使用的“不成文宪法”是指英国普通法体制之下不成文宪法。正如表1所示,虽然终审法院提及的“宪法”至少有上述三大类共5种含义,但并非每个案件中均会出现5种含义,且不同含义的“宪法”在不同案件中出现的频率也有着明显差异。

虽然终审法院判决书提及的“宪法”至少有5种含义,但在终审法院的司法实践中,后三种“宪法”对于终审法院而言不具备法律效力,对其而言具有法律效力且被作为“宪法”适用过的,主要是指《宪法》和《香港基本法》。就适用《宪法》而言,在终审法院1997年至2017

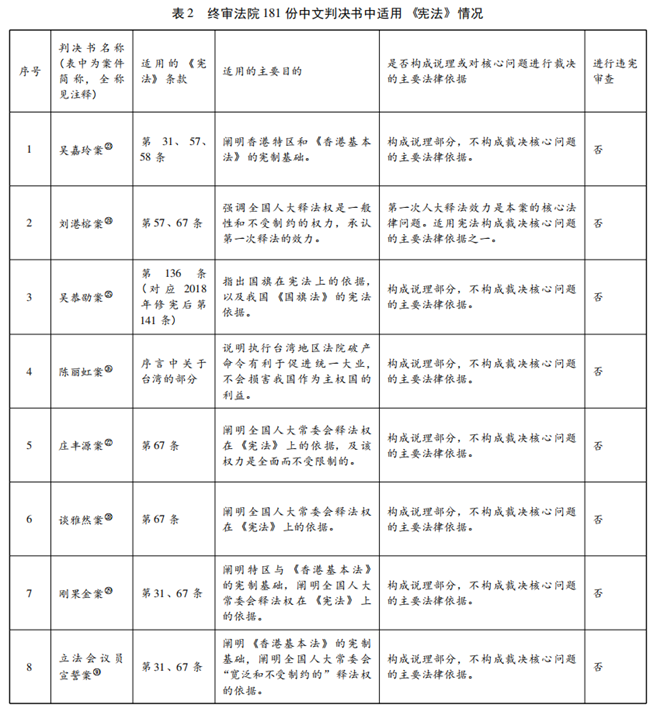

年所公布的181份中文判决书中,有16份涉及到《宪法》的适用,[22]终审法院适用《宪法》的实践为我们思考我国面对的诸多宪法问题提供了有益的参考。表2为终审法院适用《宪法》的基本情况,下面将对终审法院适用《宪法》的情况进行梳理和分析:

《宪法》能否在司法实践中适用这一问题在内地宪法学界有着较大的争议,但是终审法院却在香港进行着适用《宪法》的实践,将《宪法》视为一部可以在个案中适用,且在部分案件中发挥着《香港基本法》不可替代作用的法律。从表2可以看出,1997年回归以来,终审法院至少在16份判决书中适用了《宪法》。终审法院对《宪法》的适用,不仅将《宪法》融入了香港的普通法体制,有助于在香港树立《宪法》的权威,还将内地学界莫衷一是的宪法司法适用理念在香港进行了持续的实践,为《宪法》司法适用提供了重要的“试验田”。终审法院之所以在司法实践中适用《宪法》,其中一个重要原因即在于适用《宪法》有利于终审法院在判决中说理或作为裁判依据,特别是《宪法》在部分案件中发挥着其他法律不可替代的作用。从上述判决书来看,虽然终审法院对《宪法》的适用并没有上升到违宪审查的层面,但其对《宪法》的适用并非仅仅是象征性地提及,而是发挥着实质性的作用,在审判中作为说理部分或裁决的主要法律依据,在个别案件中发挥着《香港基本法》不可替代的作用。例如,在刘港榕案中,资深大律师张健利提出依据《香港基本法》第158条,全国人大常委会无权主动解释《香港基本法》,因此全国人大常委会1999年释法不具备法律效力,终审法院则依据《宪法》67条指明全国人大常委会的释法权“是一般性和不受约制的权力”,进而肯定了全国人大常委会主动释法的权力及1999年释法的效力,在很大程度上决定了整个案件裁判结果。[31]在此后的庄丰源案、谈雅然案、刚果金案、游蕙祯案等其他判决中,尽管《宪法》并未被作为裁判的主要法律依据,但其仍然被作为说理部分发挥着实质性的作用。

《宪法》和《香港基本法》均未明确规定《宪法》能否在香港适用以及如何适用,《香港基本法》第18条规定在香港实行的法律包括5种,即《香港基本法》、《香港基本法》第8条规定的香港原有法律、香港特区立法机关制定的法律、《香港基本法》附件三所列的全国性法律、紧急状态下中央政府决定在香港实施的全国性法律。由于《宪法》在香港特区适用缺乏明确的规定,长期以来,《宪法》能否以及如何在香港特区适用的问题有较大争议。[32]有学者归纳出了这一争议的十种学说,[33]也有学者将其概括为“只适用宪法第31条说”、“宪法部分条款适用说”、“宪法完全适用说”三种学说。[34]通过表2可以看出,终审法院对《宪法》的适用并不局限于31条,终审法院至少适用了《宪法》序言中的1个表述和正文中的5个条文,共计适用了13次:适用《宪法》67条第4项关于全国人大常委会法律解释权的规定5次,适用《宪法》31条关于特别行政区的规定3次,适用《宪法》57条关于最高国家权力机关及其常设机关的规定2次,适用《宪法》序言关于台湾的表述、58条关于国家立法权的规定、第136条(对应2018年修宪后第141条)关于国旗的规定各1次。从适用的章节来看,序言、第一章总纲、第三章国家机构、第四章国旗、国歌、国徽、首都等部分均得到了适用。终审法院以实际行动否定了《宪法》只有31条在香港适用的观点,其原因主要在于,作为《香港基本法》和香港特区宪制基础的远非《宪法》31条,终审法院适用《宪法》中其他条款是审理案件的客观需要。尽管《宪法》31条是《香港基本法》和香港特区的直接宪法依据,但是除了第31条以外,《宪法》中有关国家主权、国防、外交、最高国家权力机关和最高国家行政机关、国旗、国徽、首都等规定也适用于香港,[35]是《香港基本法》和香港特区的宪制基础和最高依据,对相关法律问题的处理以及《香港基本法》相关条款的理解不能脱离《宪法》的上述规定。例如,《宪法》67条作为《香港基本法》第158条的宪制基础和最高依据,在处理《香港基本法》解释权问题时,如果脱离《宪法》67条去适用《香港基本法》158条,则可能会得出“全国人大常委会无权主动释法”这种荒谬的结论。[36]因此,终审法院在处理上述领域的纠纷时,适用《宪法》中的相关条款进行说理或裁判,更有利于理解和判明有关法律问题。

法院对宪法的适用主要表现在两个方面,一是将宪法作为判决说理的部分,二是将宪法作为法院判决的主要法律依据。有学者将内地法院适用宪法的模式归纳为三种,第一种是援用宪法说理+援用宪法和法律判决,第二种是不援用宪法说理+援用宪法和法律判决,第三种是宪法只作为说理依据+援用法律判决。[37]从终审法院适用《宪法》的实践来看,终审法院对《宪法》的适用多数表现为第一种和第三种模式,《宪法》在终审法院的判决中一般作为说理部分,也可以作为对核心问题进行裁决的主要法律依据。后一种情况主要体现在1999年12月判决的刘港榕案中,当年6月全国人大常委会首次对《香港基本法》进行了解释,而刘港榕案的核心法律问题就是全国人大常委会的释法权及1999年6月释法的效力问题。该案中,资深大律师张健利认为,全国人大常委会无权作出释法的决定,因为根据《香港基本法》第158条,除非终审法院作出司法提请,否则全国人大常委会不能解释《香港基本法》。[38]在该案中,单纯依据《香港基本法》第158条难以作为反驳该观点的法律依据,终审法院适用了《宪法》67条进行裁判。终审法院认为,全国人大常委会的基本法解释权是源于《宪法》67条,“是一般性和不受约制的权力……该项权力及其行使并无在任何方面受到第158(2)和158(3)条限制或约制”,“本席绝不怀疑全国人民代表大会常务委员会有权作出其于1999年6月26日作出的解释。人大常委会作出该项解释,乃是行使《中国宪法》第67(4)条所赋予的权力。”[39]与其他适用《宪法》的案件不同,在刘港榕案中,《宪法》与《香港基本法》共同承担着作为裁判法律依据的作用,《香港基本法》无法替代《宪法》所发挥的作用。终审法院将《宪法》一般用于说理部分、少数情况下也作为裁判依据的现象,在很大程度上与终审法院司法实践的现实需要有关,一方面,在多数案件中依靠《香港基本法》与香港本地立法可以进行审判,但是适用《宪法》将使说理更加充分、逻辑更加自洽,例如在吴恭劭案中,该案的争议点在于香港《国旗及国徽条例》是否违反《香港基本法》,终审法院在处理这一争议时,首先是阐明该条例的上位法依据,基于论证严谨和逻辑自洽的考虑,自然地追溯到该条例的最高依据即《宪法》关于国旗的规定,进而才是根据《宪法》制定的、被列入《香港基本法》附件三的《国旗法》等;另一方面,在部分案件中,《香港基本法》对相关问题没有规定或者规定不明确,不适用《宪法》则无法对相关争议进行裁决,最为典型的是在前面所提及的刘港榕案中,终审法院依据《宪法》67条判明全国人大常委会的释法权“是一般性和不受约制的权力”,进而肯定了全国人大常委会主动释法的权力及1999年释法的效力,在很大程度上决定了整个案件裁判结果。[40]

(四)《宪法》是香港特区和《香港基本法》的宪制基础

在处理《宪法》与《香港基本法》的关系上,终审法院认为,《宪法》是香港特区和《香港基本法》的宪制基础,是处理部分《香港基本法》纠纷的根本依据,具体体现为:(1)将《宪法》视为香港特区和《香港基本法》的宪制基础。终审法院在吴嘉玲案中阐述香港的“宪制架构”时首先提及的便是《宪法》,并强调《香港基本法》的宪法依据是《宪法》31条。[41]在刘港榕案中,终审法院再次强调《香港基本法》是“全国人民代表大会行使由《中国宪法》向其赋予的立法权力制定的成文法则”,同时,认为香港的普通法制度“与属中国宪法这个较大的框架内的一项全国性法律的结合,乃是《香港基本法》序言所述‘一国两制’原则的一个重要方面。”[42](2)将《宪法》作为处理部分《香港基本法》争议的根本依据。终审法院将《宪法》作为《香港基本法》的宪制基础不仅体现在原则上,还体现在处理具体的争议中。同样是在刘港榕案中,在对《香港基本法》第158条本身发生争议时,终审法院通过适用《宪法》57、 67 条解决了该案中的纠纷,明确了全国人大常委会的释法权是“是一般性和不受约制的权力”,确认了1999年全国人大常委会释法的效力。在庄丰源案中再次确认了刘港榕案的这一判断,认为“对《香港基本法》作出解释的权力是源自《中国宪法》,而这项权力是‘全面而不受限制的’。”[43]

三、终审法院如何适用《香港基本法》——与适用《宪法》的情况对比

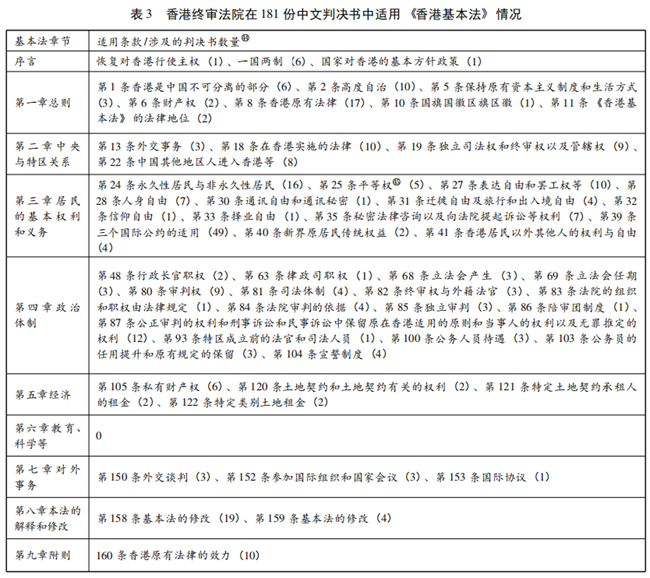

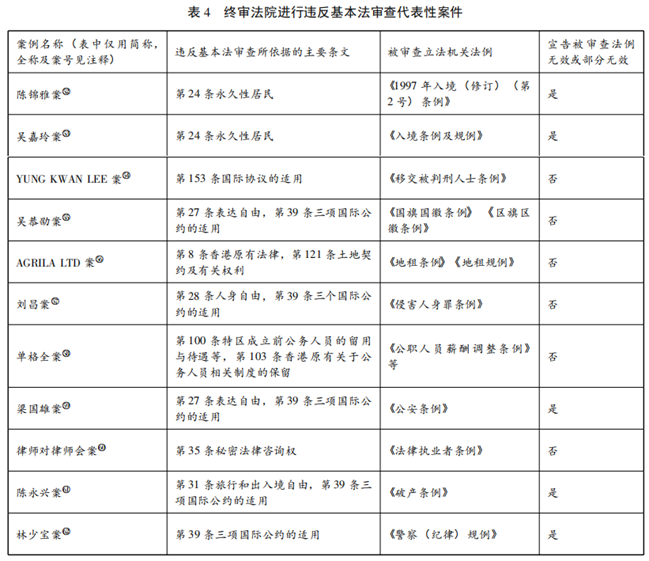

在终审法院的判决书中,除了《宪法》以外,《香港基本法》也被终审法院视为“宪法”。本部分将主要对终审法院适用《香港基本法》的实践进行梳理,并将其与终审法院适用《宪法》的情况进行对比。通过对终审法院1997年至2017年的中文判决书进行梳理,笔者将终审法院适用《香港基本法》的情况归纳为表3和表4,表3主要表明终审法院所适用的《香港基本法》章节条款的分布情况及涉及的判决书数量;表4则主要用于下文说明终审法院行使违反基本法审查权的情况。具体而言,终审法院适用《香港基本法》与适用《宪法》的对比情况如下:

在被适用的频率和条款数量上,《香港基本法》远超于《宪法》,且终审法院一般优先适用《香港基本法》。将表2和表3进行对比可以看出,在181份中文判决书中,终审法院仅适用了《宪法》序言中的1个陈述和正文中的5个条文,其中,适用频次最高的67条也仅被适用了5次;与此形成鲜明对比的是,在同样的判决书中,终审法院适用了至少52个《香港基本法》条文或序言中的陈述,除第六章“教育、科学、文化、体育、宗教、劳工和社会服务”以外,其他章节中均有多个条文得到了适用,[46]其中第39条更是被多达49个判决书适用。此外,在《宪法》和《香港基本法》对同一事项均有规定时,如平等权、表达自由、信仰自由等,终审法院原则上都是优先适用《香港基本法》,在仅适用《香港基本法》说理不充分或者难以作出正确判决时,才会适用《宪法》。造成这种差异的原因至少包括以下几点:(1)《香港基本法》是根据《宪法》制定的,但在条款上更丰富且具体,特别是其基本权利保障的规定更为完备。《香港基本法》作为特区宪制性法律,是专门“规定香港特别行政区实行的制度,以保障国家对香港的基本方针政策的实施”的法律,其条款相较于《宪法》更为丰富和详细,也更针对香港实际,许多《宪法》中可以在香港适用的条款已经在《香港基本法》中有了更详细的规定,且其合宪性已经全国人大确认。[47]特别是在基本权利保障方面,由于《香港基本法》通过第39条引入了《公民权利和政治权力国际公约》、《经济、社会与文化权利的国际公约》和国际劳工公约三项国际公约,使得《香港基本法》中关于基本权利的规定客观上更为丰富。(2)关于《香港基本法》法律地位及其适用的规定十分明确,而关于《宪法》的适用则缺乏明确规定。《香港基本法》序言、第11条确立了《香港基本法》作为香港各项制度和政策依据的法律地位,该条规定“根据中华人民共和国宪法第三十一条,香港特别行政区的制度和政策,包括社会、经济制度,有关保障居民的基本权利和自由的制度,行政管理、立法和司法方面的制度,以及有关政策,均以本法的规定为依据。”同时,《香港基本法》第84条规定了《香港基本法》是法院审判的法定依据,“香港特别行政区法院依照本法第十八条所规定的适用于香港特别行政区的法律审判案件,其他普通法适用地区的司法判例可作参考。”[48]而与《香港基本法》明确的法律地位相比,关于 《宪法》在香港的具体适用问题宪法和《香港基本法》均未明确规定,这很大程度上导致了香港社会一些人士长期以来对《宪法》适用的误解,[49]一定程度上影响了《宪法》在香港的适用。

在适用领域上,《香港基本法》主要被适用于保障基本权利和规范国家权力,发挥着“权利保障书”作用,《宪法》主要用于说明基本法解释权等宪制架构问题。将表2和表3对比可以看出,就《宪法》和《香港基本法》被适用的条款分布来看,《宪法》被终审法院所适用的多为第一章“总则”和第三章“国家机构”中的条文,主要被用以说明法律解释权、《香港基本法》和特区的宪制基础等香港宪制架构的问题,而《香港基本法》被适用的主要是第三章“居民的基本权利和义务”以及第四章“政治体制”。具体而言:(1)第三章“居民的基本权利和义务”的适用。在该章中,至少有12个条文被多个判决书适用,这12个条文包括永久性居民与非永久性居民、平等权、表达自由、罢工权、人身自由、通讯自由与通讯秘密、迁徙自由、旅行和出入境自由、得到秘密法律咨询的权利、向法院提起诉讼的权利、新界原居民传统权益、香港居民以外其他人的权利与自由等广泛的基本权利与自由。在《香港基本法》所有条文中,被适用最多的是第39条,该条被多达49个判决书适用,该条将《公民权利和政治权力国际公约》、《经济、社会与文化权利的国际公约》和国际劳工公约所规定的广泛权利纳入到了《香港基本法》体系之中。终审法院在回归以来的20年中,频繁地适用第三章“居民的基本权利与义务”中的条文,甚至多次宣告立法机关制定的法例因与上述条文相抵触而无效(见表4),使得“居民的基本权利”长出了“牙齿”,让《香港基本法》真正的成为了一部落到实处的“权利保障书”。

(2)第四章“政治体制”的适用。除了“居民的基本权利与义务”一章外,“政治体制”一章也得到了十分广泛的适用,该章中至少有16个条文被多个判决书适用,主要涉及到对国家权力的规范。香港政治体制长期以来备受各方关注,终审法院对“政治体制”中诸多条款的适用,一方面,是通过界定特区机关职权范围等方式规范公共权力,以防止对居民基本权利的损害;另一方面,是对国家机关之间关系的不明确之处进行界定,使特区国家机关之间关系更为明晰、权力的运行更为规范。除了“居民的基本权利与义务”和“政治体制”以外,终审法院对于“总则”、“中央与香港特别行政区的关系”、“经济”、“对外事务”、“本法的解释和修改”、“附则”等章节都进行了较为频繁的适用。

在适用方式上,《香港基本法》既被用作说理部分,又频繁被用作对核心问题进行裁决的主要法律依据,甚至被用作对行政机关行为和立法机关法例进行司法审查的依据。从上述判决书来看,终审法院在适用《宪法》时,主要是作为说理部分进行适用,在少数情况下也作为裁判的法律依据,且从未依据《宪法》进行过违宪审查(当然也不具备这种权力)。但适用《香港基本法》的情况则明显不同,终审法院不仅频繁地将《香港基本法》作为裁判的法律依据,而且多次适用《香港基本法》对行政机关行为和立法机关法律进行司法审查(见表4)。迄今为止,终审法院已经行使了20年的违反基本法审查权,并且得到了香港行政机关和立法机关的尊重,至今全国人大常委会也未对此进行干预。终审法院进行违反基本法审查的做法一方面与其回归前依据《英皇制诰》、《香港人权法案条例》进行司法审查的传统理念与实践有关,[50]另一方面与终审法院秉持“权力制约与平衡”的理念有关。终审法院在吴嘉玲案中曾经对这种理念进行了阐明,“在行使《香港基本法》所赋予的司法权时,特区的法院有责任执行及解释《香港基本法》。毫无疑问,香港法院有权审核特区立法机关所制定的法例或行政机关之行为是否符合《香港基本法》,倘若发现有抵触《香港基本法》的情况出现,则法院有权裁定有关法例或行为无效。法院行使这方面的司法管辖权乃责无旁贷,没有酌情余地。因此,若确实有抵触之情况,则法院最低限度必须就该抵触部分,裁定某法例或某行政行为无效。虽然这点未受质疑,但我等应借此机会毫不含糊地予以阐明。行使这方面的司法管辖权时,法院是按《香港基本法》执行宪法上的职务,以宪法制衡政府的行政及立法机构,确保它们依《香港基本法》行事。”[51]

四、终审法院适用《宪法》和《香港基本法》的相关争议

终审法院适用《宪法》和《香港基本法》的实践有着十分鲜明的特色,总体而言,这种特色是“一国两制”成功实践的重要表现,充分体现了香港的高度自治权,也为《宪法》的司法适用提供了许多鲜活的经验。但与此同时,终审法院适用《宪法》和《香港基本法》的实践也面临一些理论争议,本部分将重点对这些争议进行厘清。

(一)终审法院能否适用《宪法》

内地法院适用《宪法》的实践曾广受质疑,对于法院在司法实践中适用《宪法》的批评主要来自以下两方面:一是《宪法》131条排除了法院适用宪法的权力;二是法院适用《宪法》必然要行使违宪审查权,这将破坏我国人民代表大会制度。那么,对内地法院适用《宪法》的批评是否构成阻碍香港法院适用《宪法》的理由?笔者认为,上述理由均不能成为阻碍香港法院适用《宪法》的理由,原因如下:

1.《宪法》条文没有排除香港法院适用宪法的权力。部分学者提出,《宪法》131条规定,“人民法院依照法律规定独立行使审判权”,“‘法律’二字是狭义的,不包括《宪法》在内”,这就意味着法院“无权适用宪法”。[63]对于《宪法》131条中的“法律”是否包括《宪法》本身就有巨大争议,[64]但本文在此不作评述,本文所要强调的是,无论131条中“法律”是否包含《宪法》,该条均不能成为约束香港法院适用《宪法》的理由。从第131条条文本身来看,该条所调整的主体是“人民法院”,而《宪法》129条已经明确了“人民法院”的范围,即“最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院,”细化《宪法》129条的《人民法院组织法》也明确规定,人民法院的是指基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院、军事法院等专门人民法院和最高人民法院,香港终审法院等香港司法机关均不在“人民法院”的范畴之内。此外,结合《香港基本法》关于香港法院享有“独立的司法权和终审权”的规定,可以看出香港法院是一套不同于且独立于“人民法院”的司法体系。因此,即使《宪法》131条中的“法律”不包括宪法,该条也不能成为约束香港法院适用宪法的依据。

2.香港法院的确无权进行违宪审查,但法院适用《宪法》并不必然要行使违宪审查权,应当禁止的是香港法院依据《宪法》进行违宪审查的行为,而不是适用《宪法》的行为。有学者曾指出由全国人大及其常委会监督宪法实施是宪法规定的明确体制,而法院作为“一个处于从属地位并受人大监督的国家机关,当然不可能亦无权对全国人大及其常委会的立法行为实行违宪审查。这是无需赘言的。否则,它将会损害最高国家权力机关的尊严,而且与我国根本政治制度的原则相违背。”[65],但是法院适用《宪法》是否必然要行使违宪审查权呢?事实上,很早就有学者将法院“违宪审查”与“适用宪法”进行了区分,[66]而表2所呈现的事实也佐证了该学者的观点,在终审法院适用宪法的16份中文判决书中,终审法院没有在一起案件中依据宪法进行过违宪审查,不仅如此,香港其他层级法院在适用《宪法》时也没有进行过违宪审查,[67]这恰恰证明了在司法实践中适用《宪法》并不等于违宪审查,我们所要禁止是香港法院依据《宪法》进行违宪审查的行为,而不是其适用《宪法》进行说理和裁判的行为。

(二)终审法院是否应当行使违反基本法审查权

终审法院适用《香港基本法》实践中同样存在着一个争议,即在《香港基本法》没有明确授予香港法院违反基本法审查权的情况下,终审法院在司法实践中长期进行着违反基本法审查工作(参见表4),对香港特区司法机关与行政、立法机关的关系产生了深远的影响。早在马维琨案中,香港高等法院上诉庭就宣称香港法院有权对立法机关法例和行政机关行为进行审查,但认为香港法院无权对全国人大及其常委会的行为进行审查。[68]然而,在随后的吴嘉玲案中,终审法院不仅再次确认了香港法院有权对特区立法机关法例和行政机关行为进行违反基本法审查,还推翻了马维琨案中的相关观点,宣称香港法院有权对全国人大及其常委会立法进行违反基本法审查。[69]终审法院的这一做法在当时就受到了肖蔚云、许崇德等《香港基本法》起草者的批判,[70]特别是对于终审法院有权审查全国人大及其常委会行为的理念,因其与《宪法》所确立的人民代表大会制度完全背离,故对该观念的否定并无太多争议,终审法院在后来的声明中也放弃了其有权审查全国人大及其常委会行为的主张,[71]本文不再赘述。而对于终审法院是否有权审查香港立法机关法例,尽管终审法院已经长期行使着这项权力(见表4),但学界对此仍存在着较大的争议。笔者认为,对待终审法院违反基本法审查权,应当从以下两方面认识:

1.尽管香港法院是否享有违反基本法审查权在法理上存在争议,但共识是该项权力不宜废止而应当继续运行。一种观点从《香港基本法》、香港原有法律、其他普通法地区的司法判例三个方面否定了香港法院行使基本法解释权的宪制性法律依据,认为该项权力属于终审法院违背《香港基本法》所自我创设的权力。[72]另一种观点则从传统普通法理念、香港法院基本法解释权的逻辑内涵或香港法院行使基本法审查权的实践需要来为香港法院进行辩护,[73]认为香港法院的违反基本法审查权是一项“默示权力”[74]。但争论的双方实际上有一个基本的共识,即香港法院的违反基本法审查权不宜废止而应继续运行,即使是对香港法院享有该项权力持批评意见的学者也不得不承认,“如果完全不考虑香港的法律传统,对香港立法机构制定的任何法律包括某些自治范围内的法律都由中央行使违反基本法的审查权,这在现实的司法实践中可能不利于香港法院及时有效地处理那些同国家主权没有多少关系的案子”[75]。笔者认为,在香港法院已经行使了20多年违反基本法审查权的情况下,在当下争论其是否享有该项权力意义不大,而正如上述两种观点的所达成的共识,废止香港法院的违反基本法审查权并不现实,这主要是基于以下几点考虑:

(1)该权力行使20多年,香港立法机关、行政机关均给予了尊重,全国人大常委会也未干预,已经形成了稳定的宪制秩序。在香港回归初期,虽然《香港基本法》确立了香港基本的宪制架构,但行政机关、立法机关、司法机关之间的关系尚有许多《香港基本法》未明确的“模糊地带”,这些“模糊地带”有待各个机关在博弈之中最终明晰。香港高等法院和终审法院先后在判例中推导出了违反基本法审查权,确实深刻地影响了司法机关与其他机关之间的权力关系。但在这种围绕《香港基本法》的博弈之中,香港行政机关和立法机关不仅没有对这种行为提出《香港基本法》上的质疑,反而接受了这一事实,[76]形成了稳定的宪制秩序。而全国人大及其常委会作为有权通过修改和解释《香港基本法》推翻这一宪制秩序的主体,长期以来也保持了克制,并未表现出意欲推翻该秩序的态度,这进一步保证了该秩序的稳定。时至今日,只要香港法院不滥用这项权力挑战中央全面管治权,就更无必要去推翻这一稳定的宪制秩序。(2)香港法院行使违反基本法审查权主要用于保障居民基本权利,且在实践中并未滥用这项权力而频繁宣告立法机关法例违反《香港基本法》。从表4可以看出,终审法院在行使违反基本法审查权时主要是用于维护香港居民的基本权利,避免其权利遭受立法机关和行政机关侵害,这种制约公权力以保障居民权利的立场契合了基本的宪法理念。尽管终审法院在吴嘉玲案中措辞强硬地宣称法院行使违反基本法审查权是“毫无疑问”、“责无旁贷”、“没有酌情余地”的,但在真正的司法实践中,法院在多数判决中尊重了立法机关所制定的法例,并未频繁宣告立法机关法例违反《香港基本法》,这种审慎的态度在平衡居民基本权利与公权力之间发挥着重要作用。

2.全国人大常委会能够有效制约终审法院的违反基本法审查权。事实上,早在中英围绕终审法院的谈判中,我方对于香港法院行使违反基本法审查权的情况就已有准备,时任中英联合联络小组中方代表的陈佐洱先生回忆中方态度时指出,“……对违宪审查权(即本文所指的“违反基本法审查权”)和判后补救机制两个问题可持灵活态度,因为即使在终审法院层面放弃这两个要求,还有全国人大常委会拥有最高的决定权力,必要时仍能加以保障”。[77]之所以说终审法院的上述权力是不完全的,主要体现在以下几个方面:(1)全国人大常委会对《香港基本法》享有最高解释权。终审法院在行使违反基本法审查权时,要判断香港立法机关的法例是否违反《香港基本法》,首先就要对《香港基本法》的条文进行解释,谁有解释《香港基本法》含义的最高权力,谁才是判断相关法例是否违反《香港基本法》最权威的主体。如果在终审法院之外存在着对《香港基本法》享有更高解释权的主体,那么,终审法院所行使的违反基本法审查权就必然受制于这一主体。而根据《香港基本法》第158条所规定的解释机制,全国人大常委会享有对《香港基本法》的最高解释权,香港法院是经全国人大常委会授权才行使释法权,如果全国人大常委会进行了释法,香港法院必须以全国人大常委会的解释为准。这种解释机制也决定了香港法院的违反基本法解释权并不完全,全国人大常委会掌握着解释《香港基本法》的最高权力,因此,也就掌握着判断香港立法机关法例是否违反《香港基本法》的“最高的决定权力”。(2)全国人大常委会享有违反基本法审查权。《香港基本法》除了规定了全国人大常委会的最高释法权以外,还赋予了全国人大常委会一定形式的违反基本法审查权,《香港基本法》第17条规定,“香港特别行政区的立法机关制定的法律须报全国人民代表大会常务委员会备案。……全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会后,如认为香港特别行政区立法机关制定的任何法律不符合本法关于中央管理的事务及中央和香港特别行政区的关系的条款,可将有关法律发回,但不作修改。经全国人民代表大会常务委员会发回的法律立即失效。该法律的失效,除香港特别行政区的法律另有规定外,无溯及力。”

五、宪法实施的新探索:宪法与基本法的司法适用

在强调宪法实施的时代背景下,如何有效实施宪法对于我国而言仍然处于探索阶段,究竟哪种途径最有利于宪法实施?宪法司法适用与我国人民代表代表大会制度是否冲突?宪法司法适用是否有利于补强全国人大实施宪法?这些问题仍须认真研究。我们应当重视《宪法》和《香港基本法》在香港的司法适用实践,认真总结其中的有益经验,发现其中的问题,为宪法实施的新探索提供新的参考。

【注释】

[1][63]参见童之伟:《宪法适用应遵循宪法本身规定的路径》,北京:《中国法学》,2008年第6期,第23、24页。

[2][3]参见谢宇:《宪法司法化理论与制度生命力的重塑——齐玉苓案批复废止10周年的反思》,上海:《政治与法律》,2018年第7期,第67页。

[4]代表性著作参见董和平:《废止齐案“批复”是宪法适用的理性回归——兼论“宪法司法化”的理论之非与实践之误》,上海:《法学》,2009年第3期,第15页;王伟国:《齐玉苓案批复之死——从该批复被忽视的解读文本谈起》,长春:《法制与社会发展》,2009年第3期,第73页;朱福惠:《理性看待最高人民法院对齐玉苓案“批复”的废止》,上海:《法学》,2009年第3期,第32页;熊文钊:《在人民代表大会制度框架下适用宪法》,上海:《法学》,第4期,第21页。

[5]代表性著作参见周伟:《法院适用宪法是中国宪法保障制度的重要特点》,上海:《法学》2009年第4期,第45页;陈弘毅:《齐案“批复”的废止与“宪法司法化”和法院援引宪法问题》,上海:《法学》,2009年第3期,第11页;海亮:《在现行体制下法院仍应间接适用宪法》,上海:《法学》,2009年第4期,第42页;张心向:《我国“宪法司法化”路径问题之思考——基于刑法裁判规范建构之法源视域》,上海:《政治与法律》,2011年第2期,第54页。

[6]例如,部分学者将“合宪性解释”作为现行体制下《宪法》司法化的重要路径,参见上官丕亮:《当下中国宪法司法化的路径与方法》,重庆:《现代法学》,2008年第2期,第3页;张翔:《两种宪法案件:从合宪性解释看宪法对司法的可能影响》,北京:《中国法学》,2008年第4期,第110页;范进学:《非解释性宪法适用论》,苏州:《苏州大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期,第74页。

[7][37]邢斌文:《法院如何援用宪法——以齐案批复废止后的司法实践为中心》,北京:《中国法律评论》,2015年第3期,第127、138页。

[8]终审法院迄今公布了1700余份英文判决书,其中,1997年至2017年被译为中文由官方公布的判决书为181份,如无特别说明,本文所指的判决书均为中文判决书。1997年回归至2017年终审法院中文判决书数量分别为:1997年2份,1998年10份,1999年14份,2000年17份,2001年17份,2002年9份,2003年11份,2004年7份,2005年18份,2006年15份,2007年9份,2008年6份,2009年10份,2010年7份,2011年6份,2012年8份,2013年7份,2014、2015年无,2016年4份,2017年4份,共计181份。本文所使用判决书来自香港终审法院官方网站中“已决案件”板块下“已决案件的判案书”和“最新判案书”:http://www.hkcfa.hk/tc/work/cases/judgments/index.html。

[9][59]梁国雄及另二人对香港特别行政区,FACC 1/2005。

[10][53]吴嘉玲、吴丹丹诉入境事务处处长,FACV 14/1998。

[11]入境事务处处长诉张丽华,FACV 16/1998。

[12]徐权能诉入境事务处处长,FACV 15/1998。

[13][17][41][51][69]吴嘉玲、吴丹丹诉入境事务处处长,FACV 14/1998,第67、8、9、10、61、62、63段。

[14]关于YUNG KWAN LEE及其他人士的事宜,FACV1/1999,第21段。

[15]THANG THIEU QUYEN及另六人对入境事务处处长及另一人,FACV 2/1998,第110段。

[16][18][52]陈锦雅及另外80人对入境事务处处长,FACV13/1998,第6,28,33段。

[19]梁国雄及另二人对香港特别行政区,FACC 1&2/2005,第102段。

[20]刚果民主共和国及另五人诉FG HEMISPHERE ASSOCIATES LLC, FACV 5/2010。

[21]本文在统计时排除了终审法院在判决书中提及但不具备实质意义的“宪法”,如其在引用的专著名中所包含的“宪法”一词等;此外,终审法院判决书中个别情况下提及的“宪法”既可能是指《香港基本法》,也可能是指“法理或普遍意义的宪法”,本文在统计时根据上下文语境具体确定其归类。

[22]由于其中部分案件是合并进行审判的,尽管原被告双方、案卷号有所不同,但判决书内容基本相同,所以本文在统计分析时仅以其中一份判决书为分析对象。

[23]吴嘉玲吴丹丹诉入境事务处处长,FACV 14/1998;徐权能诉入境事务处处长,FACV 15/1998;入境事务处处长诉张丽华,FACV 16/1998。

[24]刘港榕及另外16人对入境事务处处长,FACV 10/1999;刘港榕及另外16人对入境事务处处长,FACV11/1999。

[25][55]香港特别行政区诉吴恭劭及另一人,FACC 4/1999。

[26]陈丽虹又名陈陈丽虹及另一人对丁磊淼及另四人,FACV 2/1999。

[27]入境事务处处长诉庄丰源,FACV 26/2000。

[28]谈雅然及另二人诉入境事务处处长,FACV 20/2000;谈雅然及另二人诉入境事务处处长,FACV 21/2000。

[29]刚果民主共和国及另五人诉FG HEMISPHERE ASSOCIATES LLC, FACV 5/2010;刚果民主共和国及另五人诉FG HEMISPHERE ASSOCIATES LLC, FACV 7/2010。

[30]游蕙祯对香港特别行政区行政长官,律政司司长,FAMV 7/2017;游蕙祯对香港特别行政区行政长官,律政司司长,FAMV 8/2017;梁颂恒对香港特别行政区行政长官,律政司司长,FAMV 9/2017;梁颂恒对香港特别行政区行政长官,律政司司长,FAMV 10/2017。

[31][38][39][40][42]见刘港榕及另外16人对入境事务处处长,FACV 10/1999,第57、58、56、57、58、157、158段。

[32][35]参见肖蔚云:《论中华人民共和国宪法与香港特别行政区基本法的关系》,北京:《北京大学学报(哲学与社会科学版)》,1990年第3期。

[33]邹平学:《宪法在香港特别行政区的效力和适用研究评述》,深圳:《深圳大学学报(人文社会科学版)》,2013年第5期,第58页。

[34][67]王振民、孙成:《香港法院适用中国宪法问题研究》,上海:《政治与法律》,2014年第4期,第2页。

[36]例如上文所提到的,在刘港榕案中,资深大律师张健利提出依据《香港基本法》第158条,全国人大常委会无权主动解释《香港基本法》、全国人大常委会1999年释法不具备法律效力。

[43]入境事务处处长诉庄丰源,FACV 26/2000,第6.2段。

[44]在统计时同一判决书可能涉及多个《香港基本法》条款。此外,全国人大常委会1999年释法后,终审法院关于张丽华、吴嘉玲、徐权能三个案发表了声明,尽管是以判决的方式作出,但类似于原判决的补充或者声明,在本表中不作为统计对象。

[45]需要特别说明的是,在张丽华案、吴嘉玲案、徐权能案中,尽管平等权条款主要涉及的是作为非婚生子女的张丽华,但由于三个案件所用判决书基本相同,在统计时仍然将其视为在三个判决书中均得以适用。[46]第九章“附则”仅一个条款,但这一条款至少在10个判决书中得到了适用。

[47]参见1999年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议通过的《全国人民代表大会关于<中华人民共和国香港特别行政区基本法>的决定》。

[48]根据该条规定,《香港基本法》所明确的香港法院在审案时所依照的是以下5种法律:基本法;基本法第八条规定的香港原有法律,即普通法、衡平法、条例、附属立法和习惯法,除同基本法相抵触或经香港特区的立法机关作出修改者外,予以保留;香港特区立法机关制定的法律;基本法附件三所列的全国性法律;紧急状态下,中央人民政府决定在香港实施的全国性法律。

[49]郝铁川:《中国宪法在香港特区的实施问题刍议》,武汉:《江汉大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期,第5页。

[50][68]参见陈弘毅:《论香港特别行政区法院的违宪审查权》,北京:《中外法学》,1998年第5期,第12、14页。

[54]关于YUNG KWAN LEE及其他人士的事宜,FACV1/1999。

[56]差饷物业估价署署长对AGRILA LTD及另外58家公司,FACV 1/2000。

[57]刘昌及另一人对香港特别行政区,FACC 6/2001。

[58]律政司对单格全,FACV 15/2004。

[60]一名律师对香港律师会,FACV 23/2005。

[61]破产管理署署长及破产人陈永兴的破产案受托人对破产人陈永兴,FACV 7/2006。

[62]林少宝对警务处处长,FACV 9/2008。

[64][66]例如肖蔚云教授就指出,宪法不仅没有排除法院适用宪法的规定,反而“说明法院的审判活动必须以宪法为根本准则和根本的法律依据”,参见肖蔚云:《宪法是审判工作的根本法律依据》,北京:《法学杂志》2002年第3期,第3页。

[65]许崇德:《“宪法司法化”质疑》,北京:《中国人大》,2006年第11期,第44、45页。

[70]《就香港特别行政区终审法院的有关判决内地法律界人士发表意见》,北京:《人民日报》,1999年2月8日,第4版。

[71]终审法院于1999年2月26日的声明中指出,“我等在判词中,也没有质疑全国人大及人大常委会依据《香港基本法》的条文和《香港基本法》所规定的程序行使任何权力。我等亦接受这个权力是不能质疑的”。声明全文参见“吴嘉玲吴丹丹诉入境事务处处长”, FACV 14/1998。

[72]董立坤、张淑钿:《香港特别行政区法院的违反基本法审查权》,北京:《法学研究》,2010年第3期,第3页。

[73]李树忠、姚国建:《香港特区法院的违基审查权——兼与董立坤、张淑钿二位教授商榷》,北京:《法学研究》,2012年第2期,第37页;胡锦光:《论<香港基本法>审查权及其界限》,武汉:《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第6期,第60页。

[74]胡锦光:《论《香港基本法》审查权及其界限》,武汉:《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第6期,第60页。

[75]因此,董、张二位教授认为,“在政治上、法律上均最为理想的方案”是终审法院自行纠正错误的先例,再由全国人大授权终审法院对香港立法机关制定的法律享有违反基本法审查权,参见董立坤、张淑钿:《香港特别行政区法院的违反基本法审查权》,北京:《法学研究》,2010年第3期,第25页。

[76]在吴嘉玲案中,终审法院宣称自己享有违反基本法审查权时,代表特区政府的入境处处长一方并未对此提出质疑,为此,终审法院在判决书中对双方均未提出质疑的情况进行了强调,并专门用一段强调处长一方同意了香港法院有权审查全国人大及其常委会立法的观点。(参见吴嘉玲吴丹丹诉入境事务处处长,FACV 14/1998,第61、70段)在此后多年的实践中,行政机关和立法机关对于终审法院的违反基本法审查权也保持了尊重,并未挑战这项权力。

[77]陈佐洱:《我亲历的香港回归谈判》,香港:凤凰书品文化出版公司,2012年,第233~234页。

*本文为2017年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“世界各国代议制度和中国人大制度比较研究”(项目号17JJD820001)的阶段性成果。北京大学法学院博士生谢宇为本文的写作做了大量的资料收集工作。