【全文】

2014年,党的十八届四中全会在指出“明确地方立法权限和范围,依法赋予设区的市地方立法权”[1]的同时强调“加强备案审查制度和能力建设”,在后者基础上,2017年党的十九大报告进一步画龙点睛地聚焦强调“推进合宪性审查工作”,“设区的市扩容立法”[2]与以合宪性审查为核心的备案审查建设,交相辉映,构成新时代地方立法的两大战略性布局。并且两者先后通过立法乃至修宪,不同程度地实现了制度具体化并付诸实施:一方面,“设区的市扩容立法”,先通过《立法法》修改具有了法律依据,2015年遂成设区的市立法元年;继而通过2018年修宪新增的第100条第2款获得了直接的宪法依据。[3]另一方面,加强和改进备案审查工作更是多面推进,截止2018年底,相关举措择其要者至少有二,经2018年修宪,“宪法和法律委员会”自原先“法律委员会”更名后脱胎而出,[4]为合宪性审查在备案审查中实现核心地位提供了加强组织保障的宪法依据;自2017年全国人大常委会法工委在常委会会议上就备案审查工作做首份专项报告以来,备案审查年度报告已常态化,[5]以汇总盘点、承前启后的方式推动各项备案审查工作的体系性会师。

“设区的市扩容立法”与“加强备案审查”的制度叠加区域,正是设区的市地方立法的备案审查,尤其是其地方性法规的审查。前者从权限上普惠式地拉开了设区的市地方立法主体的数量闸门,后者从机制上强化了关于这些立法产品质量的事后保障。对于设区的市地方性法规而言,前者扩容、后者控质,两者叠加也构成设区的市法规备审在“精细立法时代”[6]的时代相位。在此相位中,设区的市法规备审具有地方人大立法权以及立法监督权架构中具有了双重枢机地位:既是提高地方立法质量的关健,又是加强备案审查的重点对象。仅仅基于这一点,地方性法规自然成为全国人大常委会加强备案审查的重点领域之一。然而,与此枢机地位形成反差的是,审查主体的单一性以及审查资源的短缺。面对323个市级地方性法规制定主体,[7]全国人大常委会自然双拳难敌四手。如何应对这一问题,加强对设区的市地方性法规的审查,是本文的关注点。围绕于此,笔者首先剖析对设区的市地方性法规审查需求剧增的原因并从中发掘应对这一需求缺口的因素;其次论证借助省级人大常委会加强对设区的市法规备案审查这一方案的规范可能性;然后简单枚举这一方案诸如全国人大常委会与省级人大常委会双重审查主体之间的分工与衔接机制等关键问题。

对设区的市地方性法规备案审查需求增强进行制度回应的可行角度,可以是多方面的,促进经济增长、保障人权、保障法制统一抑或保证中央政令畅通、发挥地方积极性等。从中确定制度应对的主要切入角度,需要对此备审需求增加现象进行完整系统的原因分析。

对设区的市地方性法规审查需求的剧增,首先伴随着设区的市扩容立法后地方立法主体数量的激增而直接引发,但这并非其唯一原因;提高立法质量成为“精细化立法时代”立法精神的内核、设区的市法规成为加强和改进备案审查工作之重点等因素叠加,进一步放大了设区的市法规备审需求的剧增效果。

设区的市扩容立法,是《立法法》修改的一大亮点,其方案可概称为“新市均沾、旧市削藩”。市级地方立法主体格局,从原来特例式散点分布的“较大的市”立法格局全面拓展为普遍性面状分布的设区的市立法格局;立法资格的赋予方式,从计划经济式的特权赋予转化为平等赋予式的权利授予。这是全面深化改革开放时期回应地方经济社会发展所对应的立法资格需求,对市级地方立法资源进行普惠式的重新布局。

为了避免设区的市地方立法主体的增加过于迅速而对地方立法质量带来的冲击,《立法法》第72条第4款、第82条第4款均明确规定:其他设区的市开始立法的“具体步骤和时间,由省、自治区的人民代表大会常务委员会综合考虑本省、自治区所辖的设区的市的人口数量、地域面积、经济社会发展情况以及立法需求、立法能力等因素确定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。”然而,各省、自治区人大常委会不约而同地均未按照“成熟一个、确定一个”[8]要求来严格把控关于设区的市开始立法的“具体步骤和时间”。于是,享有设区的市地方立法权的主体,不仅从数量上剧增,从原先49个较大的市,截止2018年3月,已达323个设区的市(包括自治州等)可以开始行使地方立法权。[9]而且从进度上激增,截止2016年1月31日,全国人大常委会法工委官方统计已显示,“新赋予地方立法权的271个地方中”,209个已由省、自治区人大常委会确定可以开始立法,占比77.1%;[10]根据笔者的数据统计,设区的市开始立法的确认工作的绝大部分在2015年已经完成。笔者曾考察《立法法》修改后一年中各省、自治区人大常委会的确权实践,统计分析得出其具有“蜂拥确权”、“确权未有效分批”“确权后短间隔即可以开始立法”等明显特征。[11]设区的市立法主体的剧增与激增,自然带来其立法产品的数量剧增和激增,如何确保其立法质量,加强备案审查自不待言;两增现象成为设区的市法规备审需求增加的现实因素,分别从数量因素、质量因素两方面推动其备审需求的增强。

首先,根据“有件必备,有备必审”的备案审查要求,设区的市新增地方性法规自然均在其“必备”、“必审”范围之内,备案审查对象的数量也随之剧增,这是其备审需求增加的基本原因、数量原因。设区的市立法主体的数量剧增,自然带来其立法产品的数量剧增和续增。就地方性法规而言,323个设区的市自《立法法》修改以来截止2018年3月已产生595部,[12]这在目前1.2万件地方性法规总数中所占比例显然尚非主导;但是,设区的市地方性法规总数占两级人大地方性法规总数的比例在持续增高。这从323个设区的市较之31个省、自治区、直辖市的地方性法规制定主体十余倍的数量对比中可以一目了然。当然,设区的市仅有权“对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规”、省级地方性法规立法权限无此限定;[13]但即使折冲掉这一权限落差因素,制定主体总量悬殊主导影响下,设区的市地方性法规比例仍然显现出增高的趋势。[14]例如,2018年,制定机关向全国人大常委会报送备案的省级地方性法规640件、设区的市地方性法规483件,后者占43%;而据不完全统计,截至2018年11月底,向全国人大常委会报送备案地方性法规累计共有9602件,包括省级地方性法规6083件、设区的市地方性法规3519件,后者占36%,[15]设区的市地方性法规的2018年当年比例明显高于累计比例,可见设区的市地方性法规比例其增高的趋势。

其次,立法数量的激增则加剧了新赋予地方立法权的设区的市立法主体在立法初期的立法质量困境,这是其备审需求增加的质量原因。对于新科立法主体,“立法能力”并非先天具备;立法主体的剧增与激增,并不必然带来“立法能力”的激增,这需要时间的沉淀和经验的积累。于是,有效确保其立法质量,在刚开始立法的初期的重要性尤其凸显出来。确保立法质量,事前靠立法机制、事后靠立法监督,备案审查则是立法监督的主体机制。正是在保证立法质量的意义上,时任全国人大常委会法工委研究室主任梁鹰在《立法法》修改周年之际的2016年指出,“赋予地方立法权是立法体制的重要调整,也是对立法工作的重大挑战”,当前全国人大常委会的主要考虑就是建立健全备案审查机制,做到有件必备,有备必审,有错必究,保障国家法制统一。[16]

2015年《立法法》修改,在第1条立法目的条款中增列“提供立法质量”,不仅具体化了2014年党的十八届四中全会报告的标志性主张“良法善治”,而且是对于“精细立法时代”立法精神内核之战略性更新的规范表达。文革走来,中国立法百废待兴,邓小平同志1978年在继往开来的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》中毫不避讳地指出:加强法制,“有比没有好,快搞比慢搞好”。[17]以之为起点,改革开放初期的中国立法进入“大规模立法时代”,[18]以“宜粗不宜细”为立法指导思想,“有法可依”居于十六字方针之首。随着“中国特色社会主义法律体系已经形成”的立法工作目标于2010年如期完成,[19]标志着中国法治建设总体上告别“大规模立法时代”,进入“后大规模立法时代”或“精细立法时代”的新阶段,追求“良法”、“立法精细化”的立法目标凸显。[20]对于立法的时代要求,诚如习近平总书记2013年在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话中所指出的“人民群众对立法的期盼,已经不是有没有,而是好不好、管不管用、能不能解决问题”。[21]立法精神内核的这一时代转换,在《立法法》修改中浓缩在首条中形成“提供立法质量”的规范性命题。

然而,2015年同时载入《立法法》的设区的市扩容立法,如前所述,对“提供立法质量”这一立法精神新内核至少阶段性地带来了结构性压力。为此,《立法法》修改审议讨论过程中,时任十二届全国人大法律委主任委员乔晓阳、全国人大常委会法工委副主任郑淑娜分别在不同场合多次指出:《立法法》从事前、事中和事后设置“五道防线”来“管住地方立法权”,包括第一道,“全面赋权、稳步推进”,不是一股脑放开;第二道,地方立法权限定在城乡建设和管理、环境保护和历史文化保护事项;第三道,“不抵触原则”;第四道,制定的地方性法规要报省一级人大常委会批准后才能施行;第五道,备案审查制度。[22]这是在新增的设区的市立法层面对提高地方立法质量这一立法精神内核的体系性回应。如前所述,确认设区的市开始立法的时期基本已经过去,事实上各省、自治区人大常委会也基本放弃了第一道防线,[23]这客观上增加了后面几道防线的压力。后四道防线中,主要涉及的两类审查机制:事前批准审查,事后备案审查;而三类权限要求和“不抵触原则”,则是贯穿立法机制和事前事后立法监督机制的审查基准。根据法律运行的法理与实践,立法存在问题,常常需要在实施中才得以充分的暴露,因此,对于激增的设区的市法规如何提高立法质量,除了事前靠立法机制外,主要端赖于事后的备案审查。

与此同时,地方立法实践中,基于对于立法政绩定位的主观偏差以及对于立法功能定位的客观偏差,立法冒进现象已一定程度地显现在地方立法层面,设区的市因立法主体数量大则较为明显地体现出这一端倪,例如,不考虑管不管用的“高标准立法”、不考虑能不能解决问题的“泛化型立法”、不考虑好不好的“粗放型立法”、不考虑必要不必要的“重复性立法”。这些乱象为提高地方立法质量带来了认识误区和实践困难,应对之,在规范方案上,除了事前立法规划、立法计划的合理编制外,主要仍是前述的加强事后的备案审查。

如果说地方立法主体的增加引发的是设区的市法规审查需求的加法式增加,立法指导思想精神内核升格到提高地方立法质量则是其乘法式乃至指数式增加的重要因素,这类加权增加因素还有备案审查工作本身加速推进并直接以设区的市地方性法规为审查重点,这构成其法规审查需求增加的结构因素。

已有的两份备案审查专项年度报告显示:在十二届全国人大五年任期期间,法工委收到的属于全国人大常委会备案审查范围的审查建议,即建议对行政法规、地方性法规、司法解释进行审查的有1206件,其中建议对地方性法规进行审查的66件,占5.5%;2018年收到的属于备案审查范围内的审查建议112件,建议对地方性法规进行审查的63件,已占56.3%。[24]比例的跃升表明,备案审查工作首份年度报告的推出及其常态化迹象,有利于各类主体形成全国人大常委会备案审查工作趋于稳定的预期,在此过程中,地方性法规审查建议所占比重的变化态势,则折射出各类主体关于地方性法规在备案审查活动中所可能占甚或应该占的比重的预期。

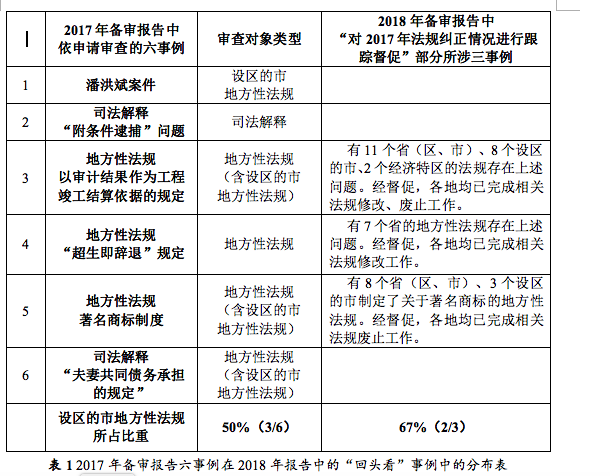

在2017年首份备案审查年度报告中,依申请审查选取了六项事例,四例来自地方性法规、其中三例都涉及设区的市地方性法规,包括公民潘洪斌所提审查建议引发法工委关于有关设区的市地方性法规“扣留非机动车并托运回原籍”审查研究事件,地方性法规涉及以审计结果作为工程竣工结算依据的规定,地方性法规著名商标制度,三者之一的潘洪斌事件被列为六例之首。2018年备审年度报告中对于设置一个版块对“对2017年法规纠正情况进行跟踪督促”进行“回头看”,抽取三个例子中,均处在对地方性法规的审查处理,其中两个例子涉及设区的市法规。(详见下表)

加强备案审查建设,本来客观上就加大了各类审查对象的审查需求获得满足的可能。而进一步以地方性法规为加强备审建设的重点,同样客观上更有利于地方性法规的审查需求获得满足,换言之,审查需求被满足之成本的降低,这反过来又激发了关于这类审查对象的审查需求。[25]

前述关于设区的市法规备审需求增加的三类四项原因--现实因素(数量因素、质量因素)、目标因素、结构因素--的描述,也勾勒出如何加强的宏观切入角度:保障国家法制统一、提高地方立法质量。这是制度回应需明确的基本问题,但问题的关键仍然在于:由谁来承担设区的市法规审查新增的主要负荷,全国人大常委会还是另辟蹊径?

三、对设区的市地方性法规加强备案审查的枢机:激活省级人大常委会对之备案审查权

回应设区的市法规备审新增需求,首先需要加强备案审查主体的“能力建设”。对此,是单纯加强现有审查主体的能力,还是通过增加审查主体数量来整体加强地方性法规审查主体的能力,是两类主要的逻辑选项。

就全国人大常委会而言,如前所述,单一审查主体自然双拳难敌四手,带来审查对象的大批量与审查资源的有限性之间的矛盾;更为重要的是,全国人大常委会在中国备案审查体系中所处的结构性的主导地位而非数量式的包揽地位决定,应适度超越于绝大多数的备案审查活动而并非躬身于此,全国人大常委会备案审查亟需设置的启动要件、启动机制的功能也正在于此。[26]

由此,增加审查主体数量成为解题的主要途径。在人民代表制度的宪制架构下以及在备案审查进展的当下阶段,这类主体不可避免产生于人大系统。在全国人大常委会与设区的市人大及其常委会之间,尚有省级人大及其常委会,其能否在已有的设区的市法规生效前批准之外,进一步通过事后审查分担设区的市法规备审的新增负荷,正是解题的嚆矢。

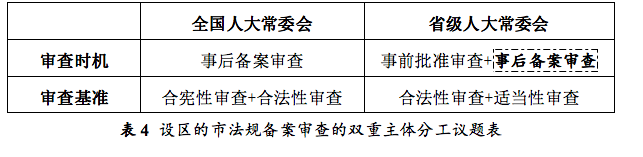

根据设区的市地方性法规审查的当前通说,在广义上或实质性审查的角度看,兼用审查主体与审查时间的复合标准,可将之主要区分为两类:省级人大常委会的事前批准中的审查(《宪法》第100条第2款、《立法法》第72条第2款第2句)和全国人大常委会的事后备审中的审查(《宪法》第67条第8款、《立法法》第97条第2项);此外,省级人大常委会基于“改变或者撤销它的常务委员会……批准的不适当的地方性法规”享有的审查权(《立法法》第97条第4项)实践中并不常见,比较容易被忽视。

如上图所示,审查分工结构的这一通常理解,蕴含着隔绝省级人大常委会对设区的市地方性法规的事后审查的潜台词。可以明确的是,《立法法》并未像明确授权全国人大常委会地方性法规撤销权那样明确授权省级人大常委会;然而,这是否意味着排他性地赋予全国人大常委会对地方性法规的专属撤销权,则值得探讨。换言之,2015年的《立法法》修改,虽然没有在规定设区的市扩容立法的同时明确列举省级人大常委会具有对设区的市法规进行备案审查的职权,但这项职权的主体类型是否仍然滞留在“较大的市”立法时代的市级地方性法规备案审查权格局,需要法与时转地进行体系思考。

基于上下级人大关系的监督指导属性,全国人大常委会同设区的市人大及其常委会并非相邻层级而是作为越级关联,相互之间并无太多直接的职权关联,地方性法规撤销权的职权关联,自然必须通过法律明确授权。而省市人大之间,作为相邻层级,存在着相对丰富的职权关联。围绕设区的市地方性法规而言,省级人大常委会享有的相关职权包括:对设区的市地方性法规施行前的批准权、对下一级人大的不适当的决议撤销权(《宪法》第104条),省级人大有权改变或者撤销其常委会批准的设区的市地方性法规(《立法法》第98条第4款),等等。可见,在相关职权的耦合成的省市人大职权关联体系中,省级人大常委会对设区的市地方性法规进行备案审查的制度空间并未被完全堵塞。(如表2粗框区域中的唯一空白的一格)

(二)省级人大常委会对设区的市地方性法规审查权的规范空间

在省市人大职权体系中,阐释对设区的市法规审查权的制度空间,所涉及自然不是单一的规范依据,而需要对如下规范进行体系解释。由此形成的制度空间,未必是关于省级人大对设区的市法规审查权的夯实的已有规范依据,而只是一种可能的规范形成余地

《宪法》第104条的规定,“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会……撤销下一级人民代表大会的不适当的决议”,从审查对象和审查标的两个方面分别涵盖了设区的市人大及其常委会以及地方性法规。

一方面,在审查对象上举重明轻。撤销下一级人大的决议,自然包含了对作为下一级人大常设机关之常委会的决议的撤销权。另一方面,在审查标的上,《宪法》中的“不适当的决议”,不同于《监督法》语境中的“不适当的决议”。后者所处的人大监督制度体系的语境中,平行于地方性法规所处的立法体制,因而无法包含之。而《宪法》第104条中的“不适当的决议”,在决议制定主体的层级上,作为决议主体的“下一级人民代表大会”,既包括享有地方立法权设区的市的人大、也包括不享有地方立法权县级、乡级人大,在统一措辞上合称使用的决议,自然包含了设区的市的地方性法规。在立法时间上,1982年宪法颁布四年后,1986年修正的《地方组织法》第7条、第38条才规定“较大的市”的人大及其常委会有权“制定”地方性法规,此前经1982年修正的《地方组织法》版本的第27条第2款,仅规定“较大的市”对地方性法规草案的“拟订权”,而非相对完整的制定权,因此,后来出现的“较大的市”地方性法规没法一开始就出现在104条,但当时的决议措辞可容纳后来在法律中才出现的可独立制定的地方性法规。简而言之,《宪法》第104条可为省级人大常委会具有对设区的市人大及其常委会不适当的决议的撤销权提供了宪法依据,自然也包括对设区的市不适当的地方性法规的事后审查与撤销权。

《宪法》第104条就此非明示的规定,为省级人大常委会对设区的市地方性法规的事后审查提供的毕竟只是间接的宪法依据,它无法独立为这项权力提供完整的规范依据。完整、充分的法律依据尚有赖于相关法律的具体化,并与第104条共同构成规范依据体系

2.省级人大常委会批准与省级人大改变撤销的审查权结构

《立法法》赋予省人大层面关于设区的市法规审查权是双重的:第72条第2款赋予省级人大常委会“对报请批准的地方性法规”进行合法性审查,并对通过审查者“在四个月内予以批准”;第97条第4项赋予省级人大“有权改变或者撤销它的常务委员会……批准的不适当的地方性法规”。

省级人大跨越其常委会直接撤销乃至改变设区的市地方性法规的这一情形,在审查实践和理论研讨中均不常见,但这一规范方案所具有结构性意义不容忽视。将此处的改变或者撤销权明确交由并非日常履职的省级人大而并未以明示方式授权其常设机关,主要是基于两点考虑:其一,设区的市地方性法规在其施行前,已经经过了省级人大常委会的批准审查,再由其进行事后的备案审查,被认为是重复之举,也未必能审查发现新的问题。其二,经省级人大常委会批准后施行,客观上相当于省级人大常委会为经其审查批准后施行的设区的市地方性法规的立法质量进行了背书,由于成为利害相关主体而客观上不再具有事后审查的动力。[27]在笔者看来,对于第一点,法规范存在的问题,通常主要在其实施中才能充分暴露,已通过施行前的批准审查的地方性法规同样如此,对这些实施中暴露出来的各项问题的审查需求,并非省级人大的会期所能保证,而需要由其常委会来进行备案审查,省级人大享有的这项改变撤销权则为常委会的备案审查权提供了规范形成余地。至于省级人大常委会对经其手批准通过而施行的设区的市地方性法规是否仍有审查动机并确保公正审查,正是省级人大改变撤销权存在的制约作用,但并非排除省级人大常委会对其备案审查权的理由。

在这一双重审查权结构中,一则是非常设的省级人大自身操刀事后审查,一则是作为常设机关的省级人大常委会的几乎一次性的事前审查。两者共同关联之处恰恰是对设区的市法规加强备案审查不应被遮蔽的机制--常设机关的事后审查(参见前表2中粗框中心处)。常设机关审查,可避免省级人大审查的会期、议程等时间资源短缺;事后审查则可有助于充分运用事前批准不足以发现、在实施中才得以充分暴露立法瑕疵的事案素材。

《立法法》第98条第2款规定,设区的市地方性法规“由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案”。本省、自治区内各设区的市的所有地方性法规,经由省级人大常委会转而报送两大中央备案机关,这项申报备案的工作,但并非单纯的备案中介,过手留香,加上需要在其施行前对之进行批准审查,客观上会产生这样效果:省级人大常委会自然成为汇聚本省所有法规的备案审查信息平台,完全可实现对于本省设区的市法规的“有件必备”;在一省范围内,也只有省级人大常委会可以实现如是客观效果。这为对地方性法规备案审查的展开提供了充分的备案基础。

但若无进一步的审查权限,这一备案基础也就失去了意义。因为对于立法监督而言,在备案与审查之间,备案是储备,为审查而准备;审查才是主要部分。有备案无审查,备案审查就沦落为资料储备、文件存档。备案应当与可能的审查程序联通,有备案就有审查可能。正是在这个意义上,2015年的《立法法》修改中,将原来的章名“第五章 适用与备案”到位地修改为“第五章 适用与备案审查”。

省级人大常委会的转接平台特点,还体现在《立法法》第99条第1款规定其可以向全国人大常委会提出法规审查要求。省级人大常委会由此成为法规审查要求五大提请主体之一,也是所有地方国家机关中的唯一的审查要求提请主体,这端赖于其处于地方性法规交汇流转的资料枢纽中心。据此,王建学教授主张,省级人大常委会对于确信具有审查必要性的地方新法规,应当联通《立法法》第99条设置的省级人大常委会法规审查要求权,通过省级人大常委会的筛选,转化为提向全国人大常委会的刚性的审查要求。[28] 该方案有效发挥了省级人大常委会的地方性法规信息经转平台地位,也显现出对设区的市地方性法规加强备案审查的必要性。根据其逻辑,省级人大常委会在决定是否提出审查要求的过程中,已经进行了尽管不具有法律拘束力的、但具有审查之实质的活动;但也由于这类中间性的审查不具有拘束力,它仍然解决不了设区的市地方性法规激增而新增的备案审查负荷、有效发挥其在加强备案审查建设中的示范性对象作用,因而取代不了激活省级人大常委会对设区的市法规真正的事后审查权。换言之,将省级人大常委会对设区的市法规的审查要求权升格为审查权本身,而审查要求权主要留作向全国人大常委会提出合宪性审查时使用。

关于设区的市地方性法规的批准审查与备案审查的规定中,具有一些与省级地方立法主体密切相关、主要针对设区的市地方立法审查对象的特有审查基准。就设区的市地方性法规而言,主要是如下两项。

其一,“本省地方立法内法制统一基准”。全国性维护法制统一,以各省、自治区范围内维护法制统一为空间基础。后者包含两个方面的要求:主要方面是全国性法律在各省、自治区范围内实现法制统一,不可或缺的另一方面是各省自身的地方立法内实现法制统一。《立法法》72条第2款规定,省级人大常委会对报请批准的设区的市地方性法规进行合法性审查,包括判断其是否“同……本省、自治区的地方性法规不抵触”,这为对设区的市地方性法规进行合法性审查确立了“本省地方立法内法制统一基准”。对于这项基准,在全国人大常委会在对设区的市法规审查中并不会涉及,这主要是基于《立法法》第97条第2项仅仅授权全国人大常委会审查地方性法规是否“同宪法、法律和行政法规相抵触”,此外,也是及于《宪法》第3条第4款中央领导下发挥地方积极性原则这项规范因素以及利害相关性的事实因素。于是,这项基准的审查运用非省级人大常委会莫属,并构成省级人大常委会对设区的市地方性法规的审查基准中不同于全国人大常委会审查所适用之基准的特有基准。

其二,三类事项权限基准。扩容立法后设区的市被限于“对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规”,不同于原先“较大的市”等同于省级人大地方立法权限,市级地方立法权限的这一缩小聚焦,一方面增加关于设区的市地方性法规批准审查与备案审查的一项新标准--三类事项权限标准;另一方面,进一步强化了以省级区划为完全权限的地方立法单元的结构设置,这里蕴含着省级人大常委会通过备案审查来卫护其完全事项权限地位不被僭越的的制度需求和规范空间。按照前述分类,这项基准属于《立法法》规定在各省、自治区范围内实现法制统一的要求,其内容则为关于设区的市立法审查的特有审查基准。

关于两项特有审查基准的审查,是设区的市地方性法规审查中特有的重要方面,这类审查不仅需要展开与事前批准审查中,更有赖相关立法瑕疵在实施中充分暴露后有的放矢进行的事后备案审查。

综上而言,省级人大常会对设区的市地方性法规的备案审查的规范空间由四大基础汇聚而成:《宪法》第104条“撤销下一级人民代表大会的不适当的决议”提供宪法基础,《立法法》第72条第2款、第97条第4项形成省级人大常委会事前审查、省级人大事后可基于审查改变撤销叠加的双重审查结构提供权限基础与组织基础,第98条第2项省级人大常委会对设区的市法规转报备案的角色提供了备案基础,第72条第2款、第97条第2项涉及的以设区的市为审查对象且关联省级人大的特有基准提供了要求基础。

四大基础汇聚而成的规范空间,仅仅意味着同现有规范在基本原则与基本结构上并不存在根本性冲突的硬伤,但并非直接构成充分的现有规范依据本身。从规范空间到规范依据,除了通过法律解释活动实现,[29]还需要通过必要的法律修改来充实。

激活省级人大常委会对设区的市地方性法规的备案审查主体资格,则形成了同时以全国人大常委会、省级人大常委会为审查主体的设区的市法规备案审查双重主体结构。在可能的规范空间中为这一双重主体结构勾勒规范依据的过程中,如下几个问题值得关注:

审查基准根据基准渊源的区别,可以分成三大类:合宪性基准、合法性基准、适当性基准。承接省级人大常委会对设区的市法规事前批准审查中的合法性基准,以及承接省级人大常委会对之事后审查的适当性基准,汇合成省级人大常委会对设区的市法规的复合审查基准。这里有待进一步展开的问题群涉及两个层面的区别:首先,此处的合法性基准同全国人大常委会审查地方性法规的合法性基准有何异同关联,作为备案审查之宗旨的维护法制统一、提高立法质量在“保证中央令行禁止”[30]之外还有哪些内涵。其次,如果合法性审查旨在维护法制统一,适当性审查的价值基础何在,尤其是同为地方国家机关的省级人大常委会对较大的市地方立法的适当性审查的理据是什么,这里涉及“发挥地方的主动性、积极性”、实施地方治理的基本单位是哪一层级的地方政权;在何种幅度上的适当性审查是适当的,等等。

双重审查主体之间在设区的市法规备案审查中有效分工方案及衔接联动途径的具体机制有哪些,例如,从审查基准的分工来看,全国人大常委会的合法性审查与省级人大常委会的合法性审查是平行并存还是互有重叠,前者的审查结果对后者具有何种拘束力,全国人大常委会的合宪性审查同两者的合法性审查的各自的区别与关联有是什么;从审查程序的衔接联动来看,省级人大常委会如何分别在备案审查程序之中以及之外扣动全国人大常委会的合法性审查乃至合宪性审查,等等。

凡此种种议题的研究,均需细密的绣花针功夫。限于时间与篇幅,笔者将这些有待另文细述的丰富话题,择其纲要,勾勒下表。是作余论。

【注释】

[1] 2013年11月召开的中国共产党第十八届三中全会指出:“逐步增加有地方立法权的较大的市数量”。2014年10月召开的十八届四中全会更为明确地重申并升格为“依法赋予设区的市地方立法权”。

[2] “设区的市扩容立法”的短语概括,首见郑磊:《设区的市开始立法的确定与筹备--以< 立法法>第72条第4款为中心》,《学习与探索》2016年第7期。

[3] 在2018年修宪之前,“较大的市”乃至“设区的市”的地方立法权的获取与行使,并非没有宪法依据。第五次修宪之前原有的第100条(即修宪后的第100条第1款)具有“地方立法概括性授权条款”的内涵结构:一方面是授权全国人大及其常委会通过立法调整地方立法权的规范依据,全国人大及其常委会由此获得设置地方立法权结构的立法形成余地;另一方面在修宪之前为“设区的市”享有地方立法权提供了宪法上的初始性权力和间接的宪法依据。(详见郑磊:《设区的市开始立法的确定与筹备--以< 立法法>第72条第4款为中心》,《学习与探索》2016年第7期;郑磊、贾圣真:《从“较大的市”到“设区的市”:地方立法主体的扩容与宪法发展》,《华东政法大学学报》2016年第4期。)与之对比,第五次修宪在第100条新增的第2款,是以明示方式进一步为设区的市扩容立法提供了直接的宪法依据。

自“较大的市”开始行使地方立法权,其宪法依据何在、其属性是完整的立法权还是“半个立法权”,以及省级人大常委会对其地方性法规的批准权的属性是什么,一直是讨论的话题,2018年修宪则更新了这些问题讨论的宪法规范结构。这些问题的早期讨论,可参见,例如,丁祖年:《试论省级人大常委会对较大市地方性法规的批准权》,《法学评论》1990年第6期;宓雪军:《半立法权探讨》,《中国法学》1991年第6期;王林:《谈地方立法批准权性质》,《法学杂志》1994年第5期;刘克希:《较大的市制定的地方性法规应当经批准》,《现代法学》2000年第5期。

[4] 根据胡锦光教授的解读,宪法和法律委员会“名义上虽说是由法律委员会更名而来,但实际上可以理解为是全国人大新设立的一个专门委员会”。参见胡锦光:《论设立“宪法和法律委员会”的意义》,《政法论丛》2018年第3期。

[5] 草拟中《全国人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作规定(草案)》或拟专章规定“报告工作”,并在其中专题规定“常委会专项报告”:全国人大常委会法制工作委员会每年向全国人大常委会专项报告开展备案审查工作的情况,由常委会会议审议。”截止2018年底,常委会专项报告已经逐年进行两次,参见沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于十二届全国人大以来暨2017年备案审查工作情况的报告--2017年12月24日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议上》;沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2018年备案审查工作情况的报告--2018年12月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上》。

[6] “精细立法时代”的描述,详见本文第二部分“(二)提高地方立法质量成为立法精神内核”的分析。另见郑磊:《十二届全国人大常委会审查建议反馈实践:轨迹勾勒与宏观评述》,《中国法律评论》2018年第1期,第104页;郑磊、卢炜:《“旧”下位法的适用性--以第5号指导性案例、第13号行政审判指导案例为焦点》,《政治与法律》2014年第7期,第94、95页。

[11] 本部分分析的统计数据基础及其论述,详见郑磊:《设区的市开始立法的确定与筹备--以< 立法法>第72条第4款为中心》,《学习与探索》2016年第7期。

[14] 关于设区的市地方性法规同省级地方性法规数量的比例关系及其趋势,除了考虑立法主体数量对比的主体因素、权限落差的权限因素两项外,还应考虑新科立法主体在开始立法初期立法需求相对旺盛、同时立法项目选定又会相对谨慎这项时间因素等相关因素。但是正反因素叠加,总体不影响地方性法规中设区的市法规比例增高的趋势。

[15] 参见2018年备案审查年度报告,同前注5。

[17] 邓小平:《解放思想,实事求是,团结一致向前看--1978年12月13日的中共中央工作会议闭幕会上的讲话》。

[18] 郭道晖:《当代中国立法》(下),中国民主法制出版社,1998年版,第883-884页。

[19] 吴邦国:《全国人大常委会工作报告--2011年3月10日在第十一届全国人民代表大会第四次会议上》。

[20] 另见郑磊:《十二届全国人大常委会审查建议反馈实践:轨迹勾勒与宏观评述》,《中国法律评论》2018年第1期,第104页;郑磊、卢炜:《“旧”下位法的适用性--以第5号指导性案例、第13 号行政审判指导案例为焦点》,《政治与法律》2014年第7期,第94、95页。

[21] 习近平:“在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话”,2013年2月23日。转引自张文显:《建设中国特色社会主义法治体系》,《法学研究》2014年第6期。

[22] 详见王逸吟、刘梦:《五道防线管住地方立法权--全国人大常委会法工委负责人答问立法法修改》,《光明日报》2015年3月10日,第3版;王延辉:《“五道防线”避免地方立法过多过滥》,《河南日报》2015年4月14日,第2版,等等。

[23] 郑磊:《设区的市开始立法的确定与筹备--以< 立法法>第72条第4款为中心》,《学习与探索》2016年第7期。

[24] 参见沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于十二届全国人大以来暨2017年备案审查工作情况的报告--2017年12月24日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议上》;沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2018年备案审查工作情况的报告--2018年12月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上》。

[25] 在加强备案审查建设的阶段布局上,笔者曾言,对设区的市地方性法规切实实现“又备又审”,则会带来“扩容立法倒逼法制统一”的效果。尤其是当因扩容立法后而占重要比例的地方性法规成为了备案审查重点后,由此若在正式作出审查结论意义上常态性地激活整体的法规审查工作,设区的市扩容立法反而将长远地促进提高立法质量、倒逼法制统一,从而发挥出以时间换空间的又一重大战略意义。详见郑磊、贾圣真:《从“较大的市”到“设区的市”:地方立法主体的扩容与宪法发展》,《华东政法大学学报》2016年第4期。

[26] 关于启动要件、启动机制,参见,例如,郑磊:《宪法审查的启动要件》,法律出版社2009年版;胡锦光:《论合宪性审查的“过滤”机制》,《中国法律评论》2018年第1期。

[27] 与此相关的讨论还有,例如,省级人大常委会是否因为行使批准权而成为该类地方性法规的制定主体、这类批准权的属性是什么、设区的市需批准才生效施行的地方立法权是否是完整的立法权,相关文献参见前注3。

[28] 参见王建学:《省级人大常委会法规审查要求权的规范建构》,《法学评论》2017年第2期。

[29] 解释进路不仅可运用于规范空间具体化的过程中,也可单独用于完全从现行规范依据中寻找法律方案。前述王建学教授主张的通过省级人大常委会法规审查要求的起承转合来加强对设区的市地方性法规审查,就属于不涉及修法的纯粹解释进路的例子。同前注27。

[30] 沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于十二届全国人大以来暨2017年备案审查工作情况的报告--2017年12月24日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议上》。