【全文】

作为国家的根本大法,宪法乃是对国家的一系列根本制度的最高确定。但是,哪些制度应当作为宪法当中的根本制度?又,为什么这些制度乃是宪法当中的根本制度?则因其制宪者的态度与看法而有其普遍的差异性,更因制宪者所持的世界观而呈现出特殊的宪法文本叙事结构和用语习性。基于“马克思把整个世界的各种社会关系分为物质关系和思维关系两大范畴”,〔1〕我国宪法在对“经济基础”作出制度性规定之外又陆续将“上层建筑”以教、科、文、卫的平行化叙事方式规定于文本之中,同时加以对公民个人权利和自由的宣誓,最终完成了中国特色社会主义宪法典的编撰。

如果说这种叙事结构体现了一种宪法文化上的地域性,因之具有比较宪法学上的意义,那么,进一步发现和考察这种结构之下的法规范内容,则能够深刻感知宪法变迁的脉络而获得法史学意义上的智识认知。作为马克思主义世界观观察对象之一的思维关系,显然有着从表达结构到规范内容上的时空双向特殊性,其又突出表现在现行宪法“总纲”中对“社会主义精神文明建设”的规定上。诚如学者所言,“社会主义精神文明建设是总纲的一个重要内容,也是宪法的一个新的内容。我国以前的宪法都未曾出现过‘社会主义精神文明’的概念,世界各国宪法也不多见。1982年宪法把建设社会主义精神文明作为重要内容,是宪法与宪法学在新的历史条件下的丰富和发展。”〔2〕

问题在于,作为同时又是公民基本权利和自由保障书的宪法,本身又是如何宽容这种对公民个人思想领域的直接介入,而不与“公民的基本权利和义务”一章中有关思想自由的规定,如现行宪法第47条的规定相龃龉?正如有学者指出,“科学研究和文艺创作,在终极意义上多属于人的内心的精神作用。”〔3〕那么,如果相对于权利条款而言,宪法第24条并非权利限制条款而具有自身存在于宪法当中的独立价值,又如何解释它所欲彰显的意义?共存于同一宪法文本中的它们彼此之间又隐含了一些什么样的关系?更近一步地追问是,这种“共存”本身反映了哪些有关中国宪政的相关话题而值得成为一种理论研究的命题?

一、释意:“社会主义精神文明建设”与“公民有进行文化活动的自由”

据学者解释,“社会主义精神文明建设”入宪乃是基于以下几个方面的缘由,“第一,它从中国的具体情况出发,总结了‘文化大革命’中不科学、不文明现象泛滥的教训;第二,1978年以来,全国工作重点已经转移到经济建设上来,我国在为实现四个现代化的战略目标而斗争的过程中,需要加强精神文明建设,以获得必不可少的科学技术、知识,并保证现代化建设的正确方向;第三,我国正在发展改革开放的大好局面,在对外交流、引进外资、外国技术和管理经验的同时,难免会夹杂涌来不健康的甚至是腐朽的东西,因此,在建设物质文明的同时,宪法规定努力建设社会主义精神文明,这是完全必要的。”〔4〕

这一观点很具代表性,不仅有对过往历史教训的沉痛反思,也有对未来发展谋篇布局的精心安排。当然,无论是“从中国的具体情况出发,”还是“全国工作重点已经转移到经济建设上来”,以及“我国正在发展改革开放的大好局面,”该解释基本上立足于一种国家的,进一步说是一种现代国家的重建,而对作为真正承受,或者说是具体承受“精神”的“个人”,这一解释显然缺乏应有的关照。

或许彼时草宪者的回答会要更加全面一点。在其系统阐述“关于我国的社会主义经济制度”之后叙述道,“在建设高度物质文明的同时,努力建设高度的社会主义精神文明,是我国人民建设社会主义的一项根本任务。”〔5〕更明确表示“关于社会主义精神文明建设中的文化建设这个方面,这次宪法修改草案的《总纲》,根据全民讨论中提出的意见,将教育、科学、卫生体育、文化各自单列一条。”〔6〕并认为“它们的发展,也不能单靠国家的力量,都需要依靠各种社会力量,需要开展广泛的群众性的活动。”〔7〕

值得注意的是,草宪原意以“文化建设”和“思想建设”两个维度来全面“社会主义精神文明建设”,但“社会主义精神文明建设”这一概念却独独出现在宪法第24条,即“思想建设”的范畴,可见“思想建设”之于“社会主义精神文明建设”的重要性。但遍观宪草“思想建设”的原旨,国家之建设主体而人民之建设对象的地位显然无疑。上引《报告》首先明示“关于社会主义精神文明建设中的思想建设这个方面,……马克思列宁主义、毛泽东思想是我们的根本指导思想”〔8〕;又“要努力使越来越多的公民成为有理想、有道德、有文化、守纪律的公民”〔9〕;更以为“共产主义思想是社会主义精神文明的核心”〔10〕,并基于“社会主义制度已经建立”的政治判断,指出“应该而且能够在全国范围内和全体规模上加强对干部和群众的共产主义教育”〔11〕,同时又由于“历史的和现实的原因,由于国内的因素和国际的环境”,“反对资本主义的、封建主义的和其他的腐朽思想”这样一种“思想战线上的斗争任务……是长期的,决不可以稍有松懈”〔12〕。

本文所关注的第二个概念是宪法第47条中的“公民有进行文化活动的自由”。原因有二:首先,除了少数学者之外,多数学者们将该条简单归类为所谓的“文化权利”条款,我以为学理上的分类同法规范含义之间存在相当程度的“名不副实”,因之有使法规范本身得以“名正言顺”的必要;其次,相对于第24条有关国家领导人民进行文化建设,以及国家对人民进行思想建设而言,“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由”这样一个凸显了公民主体性的权利条款,无疑同前者形成了鲜明的对比,而得以启发本文以这两个条文为线索,去挖掘经由国家主权到人民主权,再到公民权利的宪政发展逻辑。则在我看来,这两个条文不仅构成了“两极”式的“意识形态”宪法性存在,更成为了观察中国社会变迁的一对“法眼”。为能深入阐发宪政中国的“事实与规范”关系,仍有必要先来厘清一下该条规范的基本和始源含义。

若假以“断代体”的史学叙事方式来勾陈现行宪法第47条的规范含义和权利属性,似可得出以下结论:

首先,相对第24条而言,第47条所涉内容除“75宪法”之外,在新中国历部宪法典中均有明确规定。如“54宪法”第95条规定,“中华人民共和国保障公民进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事科学、教育、文学、艺术和其他文化事业的公民的创造性工作,给以鼓励和帮助。”再比如“78宪法”第52条规定,“公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事科学、教育、文学、艺术、新闻、出版、卫生、体育等文化事业的公民的创造性工作,给以鼓励和帮助。”当然,因其具体措辞的差别,彼此文意或相去甚远。

其次,学理解释随时代变迁明显。在目前所能查找到的八十年代宪法学教材或其他宪法学著作中,对“82宪法”中这一条款文意的解读基本相似。〔13〕通常认为“宪法第47条规定:‘公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。’这是公民在科学文化领域中的一项基本自由和权利。”〔14〕同时追述道,“新中国成立后,在党的‘百花齐放、百家争鸣’方针指导下,我国公民有着从事科研、文学创作和其他文化活动的充分的自由,他们热爱科学,钻研技术。现在,向科学进军的高潮已经形成,为社会主义服务、为人民服务的文学艺术以及其他文化事业空前繁荣。为鼓励公民的创造性劳动,不断推进教育科学文化的发展,新宪法规定:‘国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助。’这个规定既是对进行科学文化活动自由的保障,也是对社会主义科学文化发展的推动。”〔15〕

与此同时,上引八十年代的教材一般将该条款所称“自由”纳入所谓的“公民的文化教育权利和自由”。九十年代的宪法学教材和其他宪法学著作基本沿用了这个称谓。〔16〕但亦有不同看法,认为“……我国现行宪法没有规定思想与良心自由(freedom of thought,freedom of conscience)。然而,上述的从事科学研究以及文艺创作的自由,则显然属于思想与良心自由的范畴。”〔17〕因此,乃将第47条的规定定名为“文化活动的自由”,并在其著述目次上纳入“精神、文化活动的自由”一节。同时也认为“我国现行宪法没有明文规定‘学术自由’(academic freedom),但上述第47条中的从事科学研究自由以及从事教育事业的权利,实际上相当于其他国家宪法中的‘学术自由’。”〔18〕更有将该条第二款,即“国家对于有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助”理解为“不仅是因为这种权利和自由对于建设社会主义精神文明、提高全民族的文化水平具有重要意义,而且还因为人类的文化活动,尤其是其中的科学研究活动,本来就属于一种创建或创新的精神活动,为此必然要求更加高度的自由。”〔19〕亦即作为一种有益于创新性活动本身的精神自由,对其尊重及保障实为创新性活动之本质要求。至此,这一自“54宪法”一出台就被为学者们定性为“公民的文化教育权利”的“公民进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由”有了新的学理归类。〔20〕

直至2000年后的宪法学教材和著作,尽管仍然存在权利类型上的不同归纳,但就此公民权利本身的含义而言,主流学理已将此权利的出发点和归宿指向了“公民”。如作为“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”之一的《宪法学》就指出,“作为公民的基本权利,科学研究的自由主要包括:公民有自由地对科学领域的问题进行探讨的权利,不允许任何机关、团体和个人非法干涉;公民有权通过各种形式发表自己的研究成果,国家有义务提供必要的物质条件与具体设施;国家积极创造条件,鼓励和奖励科研人员,保护科研成果。”〔21〕又“文艺创作是一种创造性劳动,应当允许公民自由选择创作内容、创作形式和创作风格。在文艺创作上应允许不同风格、不同流派的存在,国家权力不能非法地干预文艺创作。”〔22〕当然,“尊重文艺创作的规律与依法限制公民文艺创作权利是统一的,二者并不矛盾。国家鼓励和帮助公民从事文艺创作活动,努力丰富公民的文化生活。”〔23〕至于该条所称之“进行其他文化活动的自由”,“主要指欣赏文艺作品,利用图书馆、文化馆、出版社从事文化娱乐活动等。”〔24〕而“为了实现公民的文化权利,国家应积极创造条件,提供必要的设施与物质保障。”〔25〕

二、重估:新的“文化传统”之于“人民共和国”的意义

以上所论所引无非是想说明这样一个“命题”,即在我国有关意识形态的宪政领域,同生共存着一对相辅相成,抑或相反相成、辩证统一的文化制度。其一是由国家来领导人民进行的文化建设和国家对公民进行的思想建设,尤其是国家对公民进行的思想建设;其二是公民得以自由思想并自由实现思想的权利。而以下所叙所述归根结底又无非是这样一组“问题”,即在新中国的历史发展中,国家、人民和公民何以共存及以何共存?而这一切均需要从“建国”说起。

现行宪法“序言”当中回顾道,“一八四○年以后,封建的中国逐渐变成半殖民地、半封建的国家。中国人民为国家独立、民族解放和民主自由进行了前仆后继的英勇奋斗。”中国人民先后在孙中山先生和毛泽东主席的领导下,在“经历了长期的艰难曲折的武装斗争和其他形式的斗争以后,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,取得了新民主主义革命的伟大胜利,建立了中华人民共和国。从此,中国人民掌握了国家的权力,成为国家的主人。”

宪法中的这段序言告白了一段历史的逻辑。当“帝制”走到尽头的时候,人们自然会思考这样一个问题,即什么样的一个“国”可以并应该取帝国而代之?这在一个有着两千年帝制历史的国家绝对不是一个能够轻松获得解决的问题,这也就决定了这个问题的解决绝对不可能一帆风顺。“落后就要挨打”,这几乎成了朝野上下一致的认识。因此,建立一个现代化国家是使这个千年古国挺立“现代”世界的最终出路。而“在中国共产党的领袖看来,建立起一个统一的民族国家,也是国家实现现代化的一个最基本条件。必须指出,这不仅是中国共产党人的追求,是中国近代自鸦片战争以来一切爱国的志士仁人的共同追求。”〔26〕

由是,政治的实践开始渐渐确立了总的目标和旗帜,那就是要在古老的帝国疆域内,建立起一个真正独立、富强的“现代民族国家”。现代性是实现富强的动力,民族性则是确保独立的根本。最后,对民族性的不同“判断”终结于占总人口绝对多数的最为普通的农工大众——政治中的人民——的“决断”。〔27〕这样一种最终的“决断”彰显了这个古国对现代国家形态的毅然选择,表达了一种绝对渊源流长的历史对相对年轻的民主制度的真诚接纳。至此,国家的“人民”建立了人民的“国家”,“人民主权”通过“国家主权”的独立获得了确立;亦经由此过程,传统中国的国家形态得到了脱胎换骨般的淬炼,而作为群体的人民也因此经受了一次前所未有的精神洗礼。从此,作为特定现代族群的“中华人民”牵手了作为现代国家典型形态的“共和国”。

“中华人民共和国”的建立,一方面使得国家和人民紧紧地拥抱在了一起;另一方面也使得有关国家和人民的“观念”在这种“淬炼”和“洗礼”中不断丰富和深化,并最终在制度和精神的双向层面完成了实践逻辑上的抱合。民主集中制、人民代表大会制等国家制度遂得以逐渐成型,而诸如由《中国人民政治协商会议共同纲领》所提倡的“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物的公德”也在人民大众的心灵深处得到了安放,且随着国家现代化建设的推进而产生了共识性观念上的变迁。〔28〕由此也再次证明,“宪政主要不是一种理论,而是与一个国家的历史和现实状况、自然地理、经济、政治、文化发展状况相联系的政治实践。”〔29〕而无论是“历史的”还是“现实的”,作为一种特定区域内的特殊“进程”,宪政本身就体现为一种特殊的“来龙去脉”。其实,无论作为一种理论研究,还是一般的智力认知;无论作为一种地方性的制度实践,还是一种一般意义上的社会生活方式,这种“来龙去脉”本身又都可以概括为一种所谓通俗意义上的“文化传统”。

这里首先有必要对两个概念进行区分,即文化传统和传统文化。尽管这两个概念中的文字完全相同,但因文字组合的形式不同而具有不同的含义。从现代汉语词汇组合逻辑来看,“传统文化”和“文化传统”均属于典型的偏正结构,但也正因为如此,二者所要传达的中心意思却各不相同。所谓“传统文化”,强调的是“文化”,而以“传统”一词修饰之。“文化传统”则正好相反。正因为如此,就词义而言,“传统文化”因其“传统”意味着“过去”而一般具有特定的文化样式“所指”,即在过往中逐渐形成并成型的文化式样或曰文化形态。比如我们通常所说的所谓儒家文化、道教文化和佛教文化。而所谓的“文化传统”却因“文化”含义本身的多样性而使得这个概念的内涵具有不同于“传统文化”特定性,尤其是时间特定性的丰富性。也因此不得不说,“传统文化”是文化静态的标识,而“文化传统”则是文化动态传承和传播的表征。总之,“文化传统”较之于“传统文化”而言,其内涵更为宽泛,且“文化传统”包含着作为过去特定文化样式的“传统文化”。也因此,“文化传统”较之于“传统文化”而言,一方面具有更为普适的价值意义;另一方面,在其内在的时间属性上更具积淀的要求。影响之下,“文化传统”一词也就有了更为宽广、更为松散的用法。如将文化分为“精神文化”与“物质文化”,又譬如所谓的“法律文化”或“政治文化”〔30〕等。

由此衍伸出的逻辑是,“传统文化”可以但非必须成为一种“文化传统”,但是作为传统的,并囊括了精神和物质要素在内的所谓广义的“文化”,即此处所指的“文化传统”,于一个国家和民族而言是断不可或缺的,而“文化传统”对于一个“社会人”的塑造也是根本而全面的。所谓“慎终追远,民德归厚”。是什么在型塑一个社群的基本秩序结构?文化传统。又是什么在型塑着一个“社会的人”的人格?还是文化传统。而对于“现代民族国家”而言,“文化传统”而非“传统文化”又具典型的时代意义:

其一,就中国而言,“近代中国以前占主导地位的是文化主义(culturalism),

而非民族主义(nationalism)。前者认同的是文化,而后者的根基是种族。”〔31〕尽管现代中国或许不再需要这种所谓的典型意义上的“文化主义”,但由于现代性毕竟仍是对前现代性的延伸并脱胎于前现代性,因此,至少具有强烈的前现代惯性而影响到现代性的节奏和步伐。所以一方面,“文化主义”本身不可避免地将要影响“现代中国”的成型,另一方面,对“文化主义”的扬弃和改造本身就是构造“现代中国”的一部分。既不可避免“文化主义”的影响,又必须改造“文化主义”,这就只能在改造和扬弃中形成新的文化传统以为“现代中国”的精神动力和智力支持。

其二,就西方主要国家而言,雅典政制、基督教传统不仅是左右西方历史变迁的坐标,同时也是后续发展的原动力。或许中西历史发展内容迥异,但其相同的历史发展逻辑是,作为西方典型“传统文化”样式的“传统”思想流派或制度陶范尽管无时无刻不处于嬗变之中,但就是这不断嬗变的“传统文化”同时也在不断内变出与时俱进的“文化传统”。

试以西方宗教改革为例。韦伯(Max Weber)在评说宗教改革之于西方社会的意义时曾表示,“宗教改革的意义并不在于消除教会对于生活的支配,而毋宁在于以另一种形式来取代原来的支配形式。的确,旧有的是一种极为松弛的、实际上当时几乎让人感受不到的、在很多情况下不过是形式上的支配,取而代之的是一种以人们所能想见的最为广泛的程度、深入到家庭生活与公开生活的所有领域里、对于整体生活样式无休止地苛责与严阵以待的规律。”〔32〕由此可见,西方基督教在遭到屡次改革之后,一方面在不断丢掉它作为典型“传统文化”样式的诸多特点,甚或是内涵,但在另一方面,它却因为改革而又在不断地形成新的“文化传统”。可以说,基督教改革本身就是在形成一种名为“改革了的基督教”的,亦即那个被后世普遍称作“新教”的新的基督教“文化传统”。这种不断地新、不断地旧,复又不断地新的历史逻辑,恰恰又在中国的“传统文化”里边有一个鼓舞人心的说法——“苟日新,日日新,又日新”。

既然“文化传统”之于任何国家和社会人的型塑是如此的重要,既然现代民族国家同样需要属于自身的“文化传统”,既然在事实上,新的文化传统的形成和现代民族国家的形成又是同一过程,如同经验与经历是同一过程一般。那么,一方面,“传统文化”的现代化转型即成为了必要,另一方面,新的“文化传统”的形成作为现代民族国家的一部分也就成为了一种历史性的必然。

回头来看中华人民共和国之前的“传统文化”。整体而言,“虽然近代以前的中国在一定意义上是一个封建专制国家,但由于它一直是一个地域辽阔的大国,没有欧洲15、16世纪的那种绝对主义国家的历史,因此中国的皇权对全国的统治更多是一种政治文化意义上的,象征性的。天高皇帝远是中国近代以前的一个现实,国家权力没有能有效深入到社会之中,中国人缺少一种民族的认同,仅仅有一种文化的认同。也正是由于这一点,中国实际上是一盘散沙的状态,近代以后,由于帝国主义的侵略,中国很快沦落为一个半殖民地、半封建的社会。”〔33〕

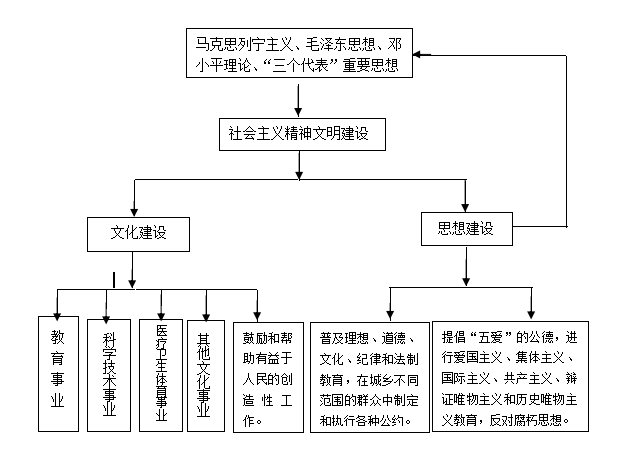

对彼时局势的这样一种判断,前人备述已极,故不再赘述。本文想要强调的是,当这种判断成为一种群体性共识的时候,则对“传统文化”的改造和对新的“文化传统”的探索也就以所谓的“革故鼎新”的方式全面展开了。由此,新中国的第一部宪法性纲领《共同纲领》确定:“中华人民共和国的文化教育为新民主主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。”而“人民政府的文化教育工作,应以提高人民文化水平、培养国家建设人才、肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想、发展为人民服务的思想为主要任务。”正是因为,“所谓新民主主义的文化,一句话,就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化。”〔34〕在历经了现代民族国家建设的种种摸爬滚打之后,作为国家根本大法的宪法乃借用“经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础”的逻辑,概括出了属于“中华人民共和国”的“文化传统”,并以“社会主义精神文明”之名将个中初成传统的“文化”以“文化(事业)建设”和“思想建设”的规划系统地确认并推动其传承下去。于是呈现出了以下一张极具中国特色的宪法规范图谱:

三、推论:产生“公民有进行文化活动的自由”的宪政逻辑

近代的中国,虽有各种思想的争鸣和各种主义的实验,但最终还是革命的思想取得了中国近现代史的主流意识形态地位,并以马克思主义中国化的方式改造和塑造着的这个有着千年帝制并百年屈辱的国家。站在今天这样一个稳定强盛的中国时代,我们没有理由不真诚地感谢这样一种革命的,或者说是革命化的“文化传统”,她未必永久地解放了我们的心灵,但她至少解救了身处危亡边缘的绝大多数中国人民,至少至少她保证了一个国家和一个族群的命运仍旧掌握在自己手里,而没有被别的国家或别的族群来操控和决定——如果我们不否认国家组织体仍在很长一段时间内有其存在的必要。无论如何,国家主权和人民主权在这种革命的建国方略中得以同构,国家和人民已然在历史中变得不可分离。亦由此,中华“人民”共和“国”得以名正言顺地屹立于世界现代民族国家之林。同样的分析也可及于社会主义建设时期、社会主义改革开放时期,以及与社会主义建设和社会主义改革开放所同生共存的“文化传统”。

值得一提的是,国家与人民的历史性同构在我国的宪法文本当中得到了动态的,因此是生动的表达。1999年3月15日第九届全国人大第二次会议和2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议分别通过了将“邓小平理论”和“‘三个代表’重要思想”写入宪法文本当中的修正案。尽管“四项基本原则”仍旧保留了“坚持马克思列宁主义、毛泽东思想”的提法,但在以宪法为国家最高法的整个社会主义法律体系当中,“马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想”无疑四位一体地指导着整个中国特色社会主义建设事业。当然更统领着包括“文化建设”和“思想建设”本身在内的整个“社会主义精神文明建设”。我国现行宪法不吝将与时俱进的执政党执政理论纳入其中,我愿意将此看做是我国宪法的一种巨大的包容性,也因此而具有当之无愧的宪章国是、领袖群法的高贵品质。

从此,作为统治阶级的“人民”让位于作为全体社会共同体成员的“人民”;从此,作为阶级斗争产物的“国家”也就消融在了作为价值共同体的“国家”里;亦从此,“中华人民共和国”的民主性不仅得以传承,同时,“中华人民共和国”的共和精神也找到了新的表述方式,那就是基于“最广大人民利益”的“民主共和”。而这种经由人民范围的扩大而致共和内涵的深化,便是“三个代表重要思想”入宪的真正意义所在。

那个经由国家主权的确立而至人民主权得以彰显的建国逻辑,以及这个复由人民主权的扩充而至国家主权得以维新的建设逻辑内在地持守并践行了这样一种马克思主义的宪政“文化传统”,即“国家的一切权利属于人民并服务于人民。在人民内部,尽管也存在着不同群体之间的利益差别的矛盾,但全体人民的根本利益是一致的。社会主义宪法既是作为领导阶级的工人阶级利益和意志的体现,也是最广大人民群众利益和意志的体现。”〔35〕这种国家与人民之间的高度依存关系是我们解读和理解中国宪法的根本理论出发点。而这种高度依存的关系之所以能够得以形成,盖因为二者之间存在一个共同的交集。从政治目标上讲,二者皆是为了实现共产主义,而从政治伦理上讲,它们又都服从天下为公的集体主义品行。于是,在这样一个集体主义的空间里,人民有着共产主义的共同信仰,因此,相对于同阶级敌人的斗争而言,人民之间的矛盾便属于人民内部矛盾的范畴,而应该以更为清明,因之更加规范的,而非“秋风扫落叶”式的方式来予以解决。我认为,正是在这样一种政治逻辑之下,作为规范之治的法治才真正获得了“中国的”语境,在一脉专制皇权的“传统文化”之中引出了一泓清洌透明的现代法治之泉,同时也在千里王畿的“地主”领域逐渐劈开出了一方属于现代中国的“民主”土壤。

就这样,人民的国家有了人民的宪法,人民内部的矛盾并要以民主协商的方式来解决,而人民之间的诉求乃得以承认并由国家保证实现之。窃认为,我的这样一种推论即使是在误读“公民基本权利”之所以落墨于我国宪法文本的初衷,那也不妨将其视作是一种解读中国的立宪主义精神的视角。而在此之后,通过类似于“‘三个代表’重要思想”对人民范围的不断扩大,一方面,人民民主得以不断地夯实,另一方面,更多的个体参与到更为宽广的公共空间,也在可能性和必然性的双相层面催生出了个人自由主义的权利理念。因为,“更多个体的参与”势必会造成意见统一的困难,从而反向地塑造出更多其责各负,因而其益各申的权利个体;而“更为宽广的公共空间”得以开拓,也必然在现实的层面反设,或反射出更为明晰的私人空间。因为公共空间的边界本身就是私人空间,那种针对公共空间所作出的一次次的重新划定,其本身也会一次次地提醒着公私畋域的存在,从而间接地造成人们对个体私人空间的关切。由此,作为个人主义载体的公民的含义开始真正得到彰显,于是,宪法当中的“公民基本权利”得以名正言顺;亦由此,“中华人民共和国公民有从事科学研究、文学艺术创作,以及其他文化活动的自由”的法规范“意义”获得了现实的证立。

其实,“改革的动力早在原体制内部就产生了。”〔36〕正如黑格尔在《逻辑学》中所阐发的一样,“这种前进是这样规定自身的,即它从单纯的规定性开始,而后继的总是愈加丰富和愈加具体。因为结果包含它的开端,而开端的过程以新的规定性丰富了结果。普通的东西构成基础;因此不应当把进程看作是从一个他物到一个他物的流动。绝对方法中的概念在它的他有中保持自身;普遍的东西在它的特殊化中,在判断和实有中,保持自身;普遍的东西在以后规定的每一阶段,都提高了它以前的全部内容,它不仅没有因它的辩证的前进而失去什么,丢下什么,而且还带着一切收获和自己一起,使自身更丰富、更密实。”〔37〕而作为“阶段性”的成果,那种看似前后矛盾的所谓对立体,与其说是一种辩证的统一,毋宁是一种统一的辩证;二者之间的关系与其说是相辅相成,毋宁是相反相成,〔38〕又或相反相承。

那么,在一个公民个人权利获得普遍彰显以及自由主义学说获得普遍追捧的时代,可否认为,个人主义的自由主义就已经或就应该统帅宪法学的研究呢?我的回答是否定的。首先,就近现代中国法律体系本身的演进逻辑而言,“当前的中国法律体系同时具有权利和道德理念,也具有一定的实用性,展示着三种传统——来自西方的移植、古代的传统以及现代的革命传统的混合。”〔39〕就法的实践理性而论,法的要素,至少是法的形成要素,或者说是法的构成要素绝对不是单一、封闭的,法的实践体系本身就是一个所谓“开放的世界”,这就决定了包括自由主义法理论体系在内的法学研究在客观上无法做到自给自足、闭门造车。回到“中国宪法学”的研究场域,我更加认同的是,“中国宪法学研究应该从宪法自身演进的时间结构中发现真实隐藏的思想基础与立场。”〔40〕

其次,从自由主义的发展历程来看,除了通常意义上的消极自由与积极自由以外还有一种所谓的唯心主义的(idealist)自由传统。“在这一传统中,注意的重点从个人生存的社会制度转移到决定个人行为的内在力量上。一个人只有在自主的时候才是自由的,这就是说,当一个人遵循自己的真正欲望,亦即他自己的理性信仰时,他才是自由的。这样,争取自由的斗争就不再是针对外部环境的斗争,而是与一个人内心世界中某些阻扰实现自己真正本质的欲望斗争——如个人的某些弱点、冲动、非理性信仰等等。”〔41〕诚如近代学者之论言论自由,“夫言论之不自由,固为目前不争之事实,然徒知提倡言论自由而不努力培养自由之言论,则其论亦不免偏狭之病。何为自由之言论?发自独到之思考,根诸事理之观察,尊重他方之意见,而不受自己感情之支配,或他人主见之指使者是也。……故人民若无理智之修养,言论自由亦失其真正之效用,而培养理智遂成为宪政准备之要务。传统自由主义之放任政策,不足以解决宪政之问题,此误解之有待纠正者一也”。〔42〕由此可以看出,自由主义的理论背景绝不仅仅只是“国家和公民的二元对立”那么简单,而需要公民和国家的双向协同努力才能达致共和的目的。

由此也不难理解何以在我国宪法文本当中,公民“受教育的权利和义务”会位列公民“文化权利”之先。实在是因为教育对于造就一国“自由公民”之重要性使然。当然,我们可以将国家公权力对私人空间的介入理解为对公民个人自由的侵夺,但也应该能够接受作为国家服务社会的一种功能的公共教育对个人自主能力的培养。甚至就“社会主义精神文明”体系而言,“中国宪法确立这样一个公德,并非简单的道德说教,而是要不断的唤起、保持国家主人的自我意识,意识到自己作为一个独立个体、创造世界的个体的存在。”〔43〕

但无论怎样,本文认为,正是近现代中国那曲折艰辛的经历造就了“中华人民共和国公民”这一宪法概念深沉而悠远的宪政内涵。在我看来,“中华”体现了现代民族国家独立意识的觉醒;“人民共和国”则标帜了“主权在民”在现代民族国家建设中的根本地位;而最终必须以成就作为个体的“公民”为旨归。

【注释】

〔1〕王沪宁:《政治的逻辑-马克思主义政治学原理》,世纪出版集团、上海人民出版社2004年9月第1版,第50页。

〔2〕许崇德:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社,2003年4月第1版,第782页。

〔3〕许崇德:《宪法》,中国人民大学出版社2009年6月第4版,第190页。

〔4〕许崇德:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社,2003年4月第1版,第782页。

〔5〕彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九一四--一九九○年)》,人民出版社,1991年5月第1版,第448页。

〔7〕彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九一四--一九九○年)》,人民出版社,1991年5月第1版,第449页。

〔8〕彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九一四--一九九○年)》,人民出版社,1991年5月第1版,第450页。

〔10〕彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九一四--一九九○年)》,人民出版社,1991年5月第1版,第451页。

〔13〕此结论来源于对中国人民大学法学院图书馆馆藏80年代宪法学教材或其他宪法学著作的梳理。按出版时间依次为:肖蔚云、魏定仁、宝音胡日雅克琪:《宪法学概论》,北京大学出版社1982年9月第1版;许崇德:《新宪法讲话》,浙江人民出版社1983年2月第1版;张庆福、皮纯协:《新时期的根本大法》,河南人民出版社1983年2月第1版;金默生、吴杰、廉希圣、齐珊:《宪法常识》,中国青年出版社1983年4月第1版;中央人民广播电台理论部编:《中华人民共和国宪法讲话》,法律出版社1983年4月第1版;张庆福、皮纯协:《我国公民的基本权利和义务》,四川人民出版社1983年9月第1版;吴家麟:《宪法学》,群众出版社1983年11月第1版;陈云生、刘淑珍:《新宪法简说》,江西人民出版社1983年12月第1版;赵振宗、王明毅、李士伟:《谈谈我国的新宪法》,法律出版社1984年8月第1版;许崇德:《中国宪法教学大纲》,中国人民大学出版社1985年8月第1版;唐琮瑶:《谈谈我国公民的基本权利和义务》,福建人民出版社1985年9月第1版;肖蔚云、魏定仁、宝音胡日雅克琪:《宪法学概论》(修订本),北京大学出版社1985年10月第2版;戴鸿映、卢中兴:《宪法讲话》,安徽人民出版社1986年7月第1版;张庆福、王德祥:《我国公民的基本权利和义务》,群众出版社1987年12月第1版;全国十三所高等学校《中国宪法新论》编写组编:《中国宪法新论》,内蒙古人民出版社1988年第1版;刘和海、王恒春、张明剑:《简明宪法学》,山东人民出版社1988年11月第1版。

〔14〕吴家麟:《宪法学》,群众出版社1983年11月第1版,第382页。

〔15〕许崇德:《新宪法讲话》,浙江人民出版社1983年2月第1版,第110页。

〔16〕此结论来源于对中国人民大学法学院图书馆馆藏90年代宪法学教材或其他宪法学著作的梳理。按出版时间依次为:许崇德、王向明、宋仁:《中国宪法教程》(修订本),人民法院出版社1991年12月第2版;吴家麟:《宪法学》(1992年修订本),群众出版社1992年9月第2版;肖秀梧:《中国宪法新论》,中国政法大学出版社1993年4月第1版;王士如:《中国宪法学》,南京大学出版社1993年4月第1版;雷铣:《中国宪法教程》,中国检察出版社1993年6月第1版;俞子清:《中国宪法》(第二版),中国政法大学出版社1994年2月第2版;许崇德、王彦君、赵建华、王亚琴:《中国宪法教程》,人民法院出版社1994年3月第1版;罗正德:《中国宪法学新论》,中国国际广播出版社1994年4月第1版;廉希圣:《中国宪法教程》,中国政法大学出版社1994年6月第1版;许崇德:《中国宪法》(修订本),中国人民大学出版社1996年7月第2版;孙蕙芸:《宪法》,中国法制出版社1996年10月第1版;朱福惠:《宪法学新编》,法律出版社1998年9月第1版;许崇德:《宪法》,中国人民大学出版社1999年10月第1版。

〔17〕许崇德:《宪法》,中国人民大学出版社1999年10月第1版,第168页。

〔18〕许崇德:《宪法》,中国人民大学出版社1999年10月第1版,第169页。

〔20〕新中国第一部宪法典,即“54宪法”第95条规定:“中华人民共和国保障公民进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事科学、教育、文学、艺术和其他文化事业的公民的创造性工作,给以鼓励和帮助。”彼时的学者就已经将该条所指称的“自由”归类为“中华人民共和国公民的文化教育权利”。(参见杨化南:《中华人民共和国公民的基本权利和义务》,北京中国青年出版社1955年9月第1版,第61页、第68-69页。)

〔21〕《宪法学》编写组:《宪法学》,高等教育出版社、人民出版社,2011年11月第1版,第230页。

〔26〕苏力:《道路通向城市-转型中国的法治》,法律出版社2004年5月第1版,第53页。

〔27〕孙中山在其“三民主义”思想中倡导“民族主义”(Principles of Nationalism),其最初含义即反对满清“异族”政府的统治。1940年2月15日,毛泽东在延安《中国文化》创刊号所发表了《新民主主义论》,通过对孙中山《中国国民党第一次全国代表大会宣言》的解读,提出了以联俄、联共、扶助工农为三大政策的三民主义才是“革命的三民主义,新三民主义,真三民主义,是新民主主义的三民主义”。(参见:《新民主主义论》,载《毛泽东选集(第二卷)》,人民出版社,1966年7月版,第649-655页。)此所谓“旧三民主义和新三民主义”。前者所突出的是“反满”,矛头直指清王朝;后者则明确提出了反对帝国主义的目标,将对民族性的判断与寻求国家的独立紧密结合在了一起。

〔28〕《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》(一九八二年十一月二十六日)指出,“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”。这是建国初期的共同纲领中关于国民公德的“五爱”要求的发展。共同纲领中提出的“五爱”要求,鲜明、朴实,起过很好的教育作用,广大人民对它有深刻的印象。在当时的历史条件下,还没有向全国人民提出“爱社会主义”的要求。现在,提出这样的要求就是理所当然的了,因此原来“五爱”中的“爱护公共财物”现在改为“爱社会主义”。爱社会主义不是抽象的,爱护公共财物正是爱社会主义的一项重要内容。(参见彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九一四--一九九○年)》,人民出版社,1991年5月第1版,第450页-第451页。)

〔29〕苏力:《道路通向城市-转型中国的法治》,法律出版社2004年5月第1版,第50页。

〔30〕王沪宁:《转变中的中国政治文化结构》,载《复旦学报(社会科学版)》,1988年第3期,第55-64页。

〔31〕郑永年:《中国模式-经验与困局》,浙江出版联合集团、浙江人民出版社2010年1月第1版,第12页。

〔32〕[德]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,康乐,简惠美译,广西师范大学出版社2007年7月第1版,第11页。

〔33〕苏力:《道路通向城市-转型中国的法治》,法律出版社2004年5月第1版,第51页。

〔34〕《新民主主义论》,《毛泽东选集》(第二卷),人民出版社1966年7月,第659页。

〔35〕《宪法学》编写组:《宪法学》,高等教育出版社、人民出版社,2011年11月第1版,第60-61页。

〔36〕周其仁:《产权与制度变迁-中国改革的经验研究(增订本)》,北京大学出版社,2004年9月第1版,第6页。

〔37〕[德]黑格尔:《逻辑学》(下卷),杨一之译,商务印书馆1976年版,第551页。

〔38〕《汉书·艺文志》:“仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。”

〔39〕黄宗智:《中西法律如何融合?道德、权利与实用》,载《中外法学》,2010年第5期,第721页。

〔40〕王旭:《劳动、政治承认与国家伦理》,载《中国法学》,2010年第3期,第77页。

〔41〕李强:《自由主义》,吉林出版集团有限责任公司2007年12月第1版,第167页。

〔42〕萧公权:《宪政与民主》,清华大学出版社2006年4月第1版,第22页。

〔43〕王旭:《劳动、政治承认与国家伦理》,载《中国法学》,2010年第3期,第83页。