【全文】

2018年3月11日,第十三届全国人民代表大会〔[1]〕第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》〔[2]〕。无论是从条数、字数还是从对于宪法文本的修改幅度来看,2018年宪法修正案都堪称历次宪法修正案之最,尤其值得关注的是,其中的第五十二条不仅首次变动了现行《中华人民共和国宪法》〔[3]〕的体例结构而且首次增加了它的总条数:在《宪法》第三章“国家机构”中增加了第七节“监察委员会”,同时增加了5条,《宪法》的总条数因而由先前的138增至143。〔[4]〕尽管如此,自我国1988年局部修宪产生宪法修正案以来,宪法修正案的性质却一直不甚明确。实务界和理论界均尚未就如下问题形成相对统一的认知:宪法修正案究竟是宪法文本的组成部分抑或修正指南?

对于这一问题的探究涉及宪法文本的具体形态,但这一工作的意义并非仅限于形式层面。宪法修正案的定性关系到宪法文本的统一。若是将宪法修正案当作宪法文本的组成部分,现行《宪法》的标准文本当属1982年12月4日公布施行的《宪法》〔[5]〕加上5次宪法修正案;如果将宪法修正案视为宪法文本的修正指南,现行《宪法》的标准文本即为根据历次宪法修正案修正的《宪法》。〔[6]〕毋庸置疑,一国宪法典的文本应当是唯一确定的,这一点不应因局部修宪而发生变化。但在我国,面对前述两个迥然有别的宪法文本,人们在阅读和引用宪法典时难免无所适从,这自然会在一定程度上影响我国现行《宪法》的权威。基于“认真对待我国宪法文本”〔[7]〕的立场,下文将从合法性和合理性两个维度来审视我国宪法修正案的两种定性。

早在1999年局部修宪前后,我国宪法修正案的形式问题就已经引起了宪法学界的关注〔[8]〕。2004年局部修宪以后,宪法修正案的表述方式遭到了一系列批评。胡锦光教授提出:宪法“修正案不是对正文的直接修改,而是间接修改或者补充。因此,修正案应该可以作为独立的条款予以引用”。〔[9]〕这一观点在我国宪法学界颇具代表性。若依此逻辑,我国的宪法修正案就理应是现行《宪法》的有机组成部分,惟其如此,方才有可能作为独立的条款得以引用。同时应当看到,对于“宪法修正案”的这一定性确实具有特定的历史语境。

在比较法层面,我国宪法学者对于我国宪法修正案的批评大多是以美国宪法修正案为参照的。因此,我们首先有必要回顾美国创设宪法修正案的具体方案。在世界范围内,美国是第一个制定成文宪法典并施行至今的国家,不仅如此,该国也是第一个运用宪法修正案且践行至今的国家。《美利坚合众国宪法》〔[10]〕第五条使用了“amendments to this Constitution”这一表述,中文通译为“宪法修正案”。但至于其具体形式如何,《美国宪法》本身未作任何规定。不论是在费城制宪会议上还是在各州讨论批准该《宪法》的过程中,这一技术性较强的细节问题都未引起美国制宪者的关注。1789年6月8日,时值第一届众议院的第一个会期〔[11]〕,众议院议长詹姆斯·麦迪逊(James Madison, Jr.)提出了9条宪法修正议案〔[12]〕,即《权利法案》〔[13]〕最初的草案。直到8月13日,众议院方才对这些议案进行审议,同时就宪法修正案的形式问题展开了集中讨论。〔[14]〕而这一讨论主要表现为“植入”(interweave)方案与“接续”(supplement)方案之争。〔[15]〕

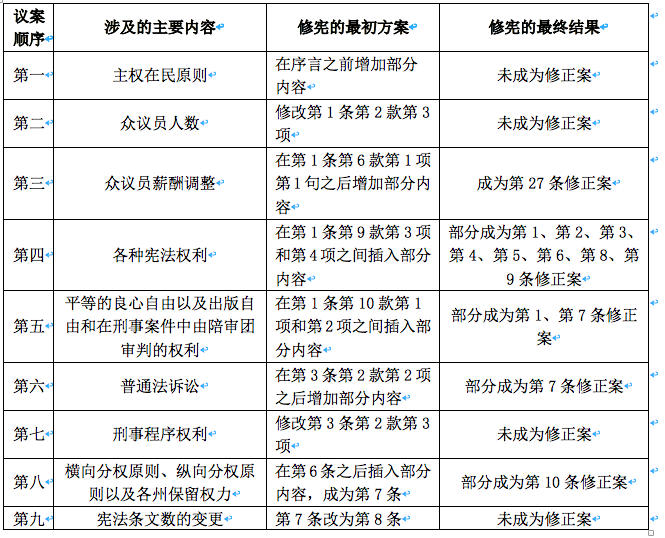

所谓“植入方案”,即在宪法原文中直接植入新的内容,也包括直接变更或者删去旧的内容。在该方案之下,宪法修正案是宪法文本的修正指南,宪法文本因修正案的通过而发生更替。这个意义的宪法修正案,类似于当今德国的“基本法修改法”或者法国的“宪法性法律”。〔[16]〕麦迪逊本人即是“植入方案”的提出者。除了他以外,发言支持该方案的众议员还包括:史密斯(Smith)、瓦伊宁(Vining)、格里(Gerry)和哈特利(Hartley)。〔[17]〕所谓“接续”方案,即在宪法原文之后,不断接续宪法修正案,后来的修正案不复述或者提及宪法原文以及先前修正案的条文数和具体内容。依据后法优于前法的冲突规则,修正案得以取代与之不一致的宪法原文,后来的修正案得以取代与之不一致的先前修正案。在这种方案之下,宪法修正案是宪法文本的组成部分,宪法文本因修正案的通过而增加篇幅。罗杰·谢尔曼(Roger Sherman)明确反对麦迪逊提出的“植入”方案,同时提出了“接续”方案。发言支持“接续”方案的众议员还包括利弗莫尔(Livermore)、克莱默(Clymer)、斯通(Stone)、劳伦斯(Lawrence)和杰克逊(Jackson)。〔[18]〕虽然“植入”方案在8月13日的议事表决中占有一定优势,但“接续”方案经过8月19日的讨论却得到了更多众议员的认同(见表1)。〔[19]〕最终,“国会决定这些修正案将被添加到文件的后面,而不是融入到原来的文件中”。〔[20]〕至此,美国的修宪实践最终确定采用“接续”方案。

表1.詹姆斯·麦迪逊提出的9条宪法修正议案〔[21]〕

由表1可知,在麦迪逊提出的9条宪法修正议案中,有相当一部分经采纳最终成为《美国宪法》的一部分。与其设想不同的是,新的内容并未植入宪法原文当中,却形成了10条宪法修正案,而宪法原文没有丝毫变动。在麦迪逊等人看来,相对于“植入”方案,“接续”方案主要有两个局限:其一,不便于确定和认知宪法文本的含义;其二,不利于保持宪法文本的体系。〔[22]〕这些局限都是显而易见的。其中,第一个局限是“接续”方案遭受诟病的最主要原因,它涉及宪法文本的实际效用,人们不得不前后比对相关的宪法条文才能确定特定宪法条文的含义。〔[23]〕第二个局限涉及宪法文本的外观形式,若将宪法修正案接续在宪法原文之后作为《美国宪法》的一部分,宪法原文之后的宪法条文则只能按照修正案的入宪时间排序,这些条文前后之间通常不存在内容上的逻辑关联。

那么,“接续”方案较之于“植入”方案的优点何在呢?谢尔曼等人主要是从如下四个方面阐述的:第一,有助于保留宪法原文的整体结构;第二,有助于维系宪法文本的稳定;第三,有助于避免僭越人民制宪的权力;〔[24]〕第四,有助于防止后世对宪法原文的误读。〔[25]〕显然,第一个优点是客观存在的。但是,它要求宪法原文的整体结构基本合理,也要求修宪者对于宪法文本表现出足够的尊重。〔[26]〕第二个优点的提出,过于牵强。如若“宪法文本的稳定”是指宪法原文形式上的“稳定”,其逻辑便是:修正案的增加不会使宪法原文的文字发生任何变化;如若这一表述是指整部宪法典内容上的“稳定”,其逻辑则是:为了减少阅读和引用宪法典的不便,人民将尽可能降低增加修正案的频率。然而,局部不能等同于整体,宪法原文的恒定不能等同于整部宪法典的恒定;形式应当让位于内容,方便阅读和引用宪法文本的考虑也不能阻止对宪法文本的必要修改。〔[27]〕第三个优点的提出源自美利坚立国之初的特定观念。其逻辑在于:宪法修正案所体现的是各州政府修宪的权力而非全体人民制宪的权力,若采用“植入”方案,各州政府便得以直接改变宪法原文,这就篡夺了人民的制宪权。可是,该逻辑将变动宪法原文等同于重新制宪,明显不符合现代主流的制宪权、修宪权理论。〔[28]〕第四个优点的提出,立足于美国宪法原文的文本细节。宪法原文最后一条即第七条之后有如下说明:“本《宪法》于美利坚联合各州独立后第十二年,我主第一千七百八十七年九月十七日,经出席各州一致同意完成。我们谨在此签名作证”。而各州参加制宪会议代表们的签名紧接其后。因此,如果在变动宪法原文的同时保留这些说明和签名,后人很有可能混淆宪法原文和宪法修正文本。但这个问题不难解决:可以考虑在宪法修正文本中删去上述的说明、签名或者加入修宪说明。应该看到,除了上述四个优点之外,“接续”方案还可以充分展现宪法文本的历史演进〔[29]〕。当然,第一届众议院讨论该方案时,《美国宪法》仅施行数年,而且尚未修改,众议员们自然无从获知这一功效,更遑论以此来支持“接续”方案。

综上所述,美国在制宪之时只是决定采用“宪法修正案”进行修宪,直到第一次修宪时才确立了“宪法修正案”的具体形式,从而选择了“接续”方案。根据《美国宪法》第五条,经特定方式提出的宪法修正案,由特定数量之州立法机关或州制宪会议批准后,即成为该《宪法》之一部分而发生实际效力。据此,这个意义上的“宪法修正案”虽然独立于宪法原文,但无疑是宪法文本的组成部分。

回顾美国创设宪法修正案的具体方案之后,我们有必要将理论视域移向我国,探究我国引入宪法修正案的最初设想。我国宪法原文本身并未明示通过宪法修正证案进行修宪。但是,最迟至1988年首次局部修宪之前,修宪者们就此达成了共识。依据时任全国人大法律委员会委员刘政的回顾,1988年2月27日,当第六届全国人大常务委员会〔[30]〕委员长会议研究由全国人大常委会向第七届全国人大第一次会议提出修改宪法案时,彭真委员长提出:“这次对宪法的修改采取修正案的方式,这是美国的修宪方式,比法国、苏联和我国过去的修改宪法办法好。彭冲副委员长和王汉斌秘书长对实行这种修宪方式作了说明。采取这种方式,得到了委员长会议和常委会会议全体组成人员的赞同”〔[31]〕。而根据时任全国人大法律委员会主任委员杨景宇的回顾,“修改宪法的方式,在当年制定宪法时〔[32]〕就慎重研究过,确定采取宪法修正案的方式,这是借鉴美国修改宪法的办法”〔[33]〕。

尽管如此,上述回顾只是表明:1988年局部修宪时甚至现行《宪法》起草时,修宪者们曾经主张师法美国,采取宪法修正案的方式。至于他们是否赞成引入“接续”方案,即一并效仿美国宪法修正案的具体形态,笔者尚未发现相关史料可以提供直接的证明。结合1988年局部修宪的历史背景与宪法学界的主流论说来看,修宪者们主张采用宪法修正案的主要考虑就是确保现行《宪法》的稳定,他们希望控制修宪的幅度,试图避免产生新的宪法典。由此推论,“接续”方案相对于“植入”方案应当更加符合修宪者们的最初设想,原因很简单:后一种方案必然催生出有可能取代宪法原文的宪法修正文本。另外,1988年局部修宪前后,官方并未要求编辑产生宪法修正文本,该文本也不曾在坊间流行。这一点也可以佐证上述推断。但应当看到,1988年宪法修正案形似修宪指南,在具体形式上明显区别于美国的宪法修正案。至于究竟是何原因造成了最初设想与实际做法之间的明显出入,尚不得而知。

依据美国修宪实践采用的“接续”方案,宪法修正案即为宪法文本的组成部分。尽管如此,无论是相对于其他国家的现行宪法典,还是较之于本国的联邦法律和各州宪法,《美国宪法》在修改方式上都是极为特殊的。放眼全球,当前运用“宪法修正案”修宪的国家并不鲜见。然而,除了美国之外,这些国家基本上都将宪法修正案作为宪法文本的修正指南〔[34]〕。换言之,就美国而言,“接续”方案早已确立并且一直在修宪实践中得以应用。但从世界范围来看,“植入”方案已然取得了压倒性的优势。既然美国是宪法修正案的“原产国”,那么他山之石为何难以攻玉呢?究其原因,采用宪法修正案并将其作为宪法文本的组成部分,是一种高成本、低收益的修宪模式。由于美国的宪法原文及其修改实践极富个性,该国的修宪模式难以为绝大多数国家所复制。我国亦不例外〔[35]〕。

如前所述,“接续”方案具有普遍意义的优点无非有二:一方面,有助于保留宪法原文的整体结构;另一方面,有利于展现宪法文本的历史演进。但对于我国而言,它们的价值有限。我国现行《宪法》的体例结构颇为稳定,在2018年以前不曾发生任何变动。然而,随着党和国家机构改革以及国家监察体制改革的全面推开,2018年局部修宪在第三章“国家机构”之下增加了“监察委员会”一节。由此观之,调整这部“改革宪法”的原文结构正是改革本身的要求,但“接续”方案不变动宪法原文,自然无法实现这一结构调整,因而难以顺应改革所需的宪法变迁。此外,《美国宪法》具有200多年的历史,而我国现行《宪法》只有区区30多年的历史。相较而言,我国宪法修正案的历史认知功能目前是非常有限的。

比较中美两国的宪法原文和修宪实践可知,“接续”方案在我国不仅难以扬其长,而且无法避其短。该方案最为主要的局限莫过于:不便于确定和认知宪法文本的含义。换言之,对于阅读和引用宪法文本而言,“接续”方案显然不够便捷。

第一,我国的宪法原文在篇幅上明显长于美国的宪法原文。据统计,我国的宪法原文达16069字〔[36]〕,而美国的宪法原文仅有6219字〔[37]〕,前者在篇幅上是后者的2.58倍。〔[38]〕其中,前者之“序言”在篇幅上更是后者之“序言”的23.56倍。实际上,美国的宪法原文加上宪法修正案总共也只有10457字,仍然明显短于我国的宪法原文。不同于美国的宪法原文,我国的宪法原文不仅设有基本权利篇章,还包括篇幅较长的“序言”和“总纲”。在“接续”方案之下,人们阅读和引用宪法文本时往往不得不比对宪法原文与宪法修正案。因此,宪法原文的篇幅较长,确定和认知宪法文本的含义就需要更高的时间成本,存在更高的出错几率。

第二,我国的修宪在频率上明显高于美国的修宪。从某种意义上说,这一点可以归因于:相对于美国宪法原文,我国宪法原文的篇幅较长,既涉及更多的问题,又包含更细的规定,其稳定性相对较低。如若面临重要的改革,现行《宪法》就有可能需要修改。实际上,这部“改革宪法”本身就是1970年代末、1980年代初改革的产物。自1788年批准生效以来,《美国宪法》共经历18次修改,产生27条宪法修正案〔[39]〕,以此计算,它平均每12.78年经历1次修改,平均每8.52年产生1条宪法修正案。而自1982年公布施行以来,我国现行《宪法》共经历5次修改,产生52条宪法修正案〔[40]〕,以此计算,它平均每7.2年经历1次修改,平均每0.69年产生1条宪法修正案。〔[41]〕由此观之,如果以每一次修改宪法所平均经历的时间来度量,我国的修宪频率明显高于美国的修宪频率;而若以每产生一条宪法修正案所经历的时间来度量,我国的修宪频率则更是远远高于美国的修宪频率。而就宪法规范变动的幅度和宪法典增加的长度而言,第二种度量标准更有意义。综上,相对于美国的宪法原文及其修正案,我国的宪法原文及其修正案更加不便于阅读和引用。

第三,我国的修宪明显更多地体现为对于既有宪法规范的更改。在我国现行《宪法》的52条修正案中,37条修正案只涉及宪法规范的更改,7条修正案同时涉及宪法规范的增加和更改〔[42]〕,分别占比71.15%和13.46%〔[43]〕。而在《美国宪法》的27条修正案中,只有3条修正案仅涉及宪法规范的更改,只有3条修正案同时涉及宪法规范的增加和更改,〔[44]〕二者均占比11.11%〔[45]〕。可见,在我国,阅读和引用宪法原文及先前的宪法修正案时更有必要比对后来的宪法修正案。

那么,在“接续”方案之下,我国可否改变上述情况,从而实质性地提高阅读和引用宪法文本的便捷性呢?这一做法不但是不可行的,恐怕也是不适当的。第一,作为历史的范畴,我国现行《宪法》的原文是固定不变的,不可能缩小篇幅。第二,我国今后的修宪仍将保持较高的频率。一方面,现行《宪法》的“总纲”一章比较全面地规定了政治、经济、文化等领域的重要制度,其“国家机构”一章则比较详细地规定了从中央到地方的各类国家机关〔[46]〕。一旦面临必要的重要改革或者重大政策调整,现行《宪法》就势必要进行相应的修改。譬如,为了适应经济体制改革,1988年、1999年和2004年三次局部修宪均涉及非公有制经济的性质、地位和待遇。又如,为了深化国家监察体制改革,2018年局部修宪加入了有关“监察委员会”的5条并将它们单独作列为一节。另一方面,现行《宪法》的“序言”包含一系列宣示性较强而规范性较弱的规定,这些规定涉及我国革命、建设和改革的成就和经验。而从我国修宪的惯例来看,“序言”的有关规定在表述上一直与执政党的章程和全国代表大会报告保持较高的一致性。除了1988年局部修宪外,我国的历次局部修宪均依照执政党的特定权威表述对这些规定进行了调整〔[47]〕。在2018年3月5日第十三届全国人大第一次会议上,全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨提出:“我国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断完善发展。……由宪法及时确认党和人民创造的伟大成就和宝贵经验,以更好发挥宪法的规范、引领、推动、保障作用,是实践发展的必然要求。”〔[48]〕由此观之,执政党确定的重大理论观点将适时、适度地融入宪法文本当中,这已然是我国修宪的传统和特色。第三,我国今后的修宪仍将更多地表现为对于既有宪法规范的更改。美国宪法原文很少涉及宪法权利,《权利法案》及其后的多条宪法修正案陆续将一系列重要的权利写入《美国宪法》。基于此,美国的修宪更多地表现为增加新的宪法规范。而我国的宪法原文自公布施行之时就已包含体系化的基本权利篇章,这或许可以解释我国宪法修正案为何较少“增加”新的宪法规范。此外,我国的修宪多次依照执政党最新的权威表述针对“序言”、“总纲”中的提法和措辞进行调整,这一类修改均属于对既有宪法规范的“更改”。对此,相较于“接续”方案,“植入”方案自然更加直截了当。

就美国在世界范围内创设宪法修正案的历史语境而言,宪法修正案应当被定性为宪法文本的组成部分。然而,我国宪法修正案的性质毕竟应当与我国的修宪实践相适应。既然如此,对于“宪法修正案”这一比较法范畴,我国的修宪实践或许就可以取其名而舍其实,将其定性为宪法文本的修改指南。毕竟,中美两国语境下的“宪法修正案”分别是以中文和英文表述的,将二者的意涵全然对等或许是翻译上的“失准”。值得一提的是,作为比较权威的法学词典,《北京大学法学百科全书·宪法学 行政法学》已经尝试在两种意义上界定“宪法修正案”一词。根据其“宪法修正案”词条,“少数国家采取宪法原文不变,而将宪法修正案附于宪法正文之后的做法,修正案直接成为宪法的有机部分,被修正的宪法原文自然失效,如美国就是如此。多数国家采取以修正案的文字替代被修正的宪法原文的做法,对宪法条款按修改后的格式重新编排、公布,我国就是采用这种做法”〔[49]〕。依照这一表述,我国的宪法修正案应当被定性为宪法文本的修正指南,从而区别于美国的宪法修正案。事实上,我国的修宪实践一直具有这一倾向。

正如前文提到的,较之于美国的宪法修正案,我国的宪法修正案在形式上更加类似于修宪指南。它们分为两种类型:更改型修正案和增加型修正案。其中,第一类修正案具有比较统一的句式,即:原宪法条文数+原宪法规定+“修改为”+新的宪法规定。而第二类修正案则存在四种句式。第一种句式为:原宪法条文数+“增加规定”+新的宪法规定〔[50]〕;第二种句式为:原宪法条文数+原宪法规定+“前增写”或“后增加”或“后增写一句,内容为”+新的宪法规定〔[51]〕;第三种句式为:原宪法条文数+“增加一款(项),作为第×款(项)”+新的宪法规定〔[52]〕;第四种句式为:宪法章数+宪法章名+“增加一节(条),作为第×节(条)”+新的宪法规定〔[53]〕。其中,部分采用第三、四种句式的宪法修正案指明了相关宪法规定在条文数或者节数上的相应改变。上述句式无一不是直接在宪法原文中更改或者增加相关内容,客观上引导读者去阅读最新的修正文本,此种做法当然更加类似于“植入”方案而非“接续”方案,有可能偏离了我国修宪者们借鉴美国修宪模式的最初设想。但应该看到,这种做法的确更加能够适应我国的修宪实践。增加型修正案或许可以相对轻易地效仿美国宪法修正案的具体形式,但更改型修正案却不然。在美国的“接续”方案之下,若欲达成“更改”原规定的实际效果,宪法修正案一般不得不明示删去该规定所在的整个宪法条款,而后再行增加新的相关规定。〔[54]〕譬如,我国2004年局部修宪以“紧急状态”取代了“戒严”这一宪法概念,其做法就是通过宪法修正案第二十六条、第二十七条直接针对宪法原文第六十七条第二十项、第八十条进行更改。倘若采行“接续”方案,宪法修正案就不得不首先废止宪法原文的第六十七条第二十项和第八十条〔[55]〕,而后重新加以规定。如若不然,阅读者很可能误以为“紧急状态”与“戒严”是两个并列的宪法概念,二者之间不存在替代与被替代的关系。在“接续”方案之下,若欲改之,必先废之。这种先删后增的做法难以使人一目了然,并不便捷。

针对1993年以后的4次局限修宪,中共中央或全国人大常委会通过权威文件明确要求:按照宪法修正案把宪法原文改过来,形成当时最新的宪法修正文本。譬如,1999年局部修宪前提出的《中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议》后附《宪法原文与修改后条文对照表》。〔[56]〕这次局部修宪时,《关于中华人民共和国宪法修正案(草案)的说明》提出:“这次宪法修改,继续沿用1988年和1993年的修正案方式,同时在出版的文本中按修正案把原文改过来。”〔[57]〕又如,2018年局部修宪时,《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明》提出:“建议本次会议通过宪法修正案后,由大会秘书处根据宪法修正案对宪法有关内容作相应的修正,将1982年宪法原文、历次宪法修正案和根据宪法修正案修正的文本(即2018年修正文本)同时予以公布。”〔[58]〕尽管如此,这些权威文件均未明示:最新的宪法修正文本应当公布于何种出版物。

就我国宪法文本的公布而言,《全国人民代表大会常务委员会公报》〔[59]〕在所有公报中乃至一切形式的官方出版物中应当具有最高的权威性。〔[60]〕从这个意义上说,该公报每逢局部修宪时是否刊载宪法修正文本,就可以在某种意义上反映修宪者对于宪法修正案之性质的认知。其逻辑在于:如若宪法修正案果真是现行《宪法》的组成部分,那么在《全国人大常委会公报》中刊载宪法修正文本就未免有画蛇添足之嫌。1988年局部修宪之时,《全国人大常委会公报》并未公布当时最新的宪法修正案文本。〔[61]〕1993年和1999年局部修宪时,这种情况没有发生变化,〔[62]〕但自1993年局部修宪起,各大出版社就开始出版宪法修正文本了。2004年和2018年局部修宪时,《全国人大常委会公报》及时公布了最新的宪法修正案文本,〔[63]〕而在2004年局部修宪之后,各大出版社已经普遍出版宪法修正文本了。从现行《宪法》的第一次局部修正到最近一次局部修正,宪法修正文本在官方和坊间日益流行。就2004年之后宪法文本的实际使用情况来看,宪法修正文本几乎完全取代了宪法原文及其修正案。这就意味着,宪法修正案只是在局部修宪之时发挥作用,此后便基本归于沉寂,只能充当人们了解宪法发展的历史文献。

在我国所有的现行法律中,唯有《刑法》是通过“修正案”进行局部修改的。1997年3月14日,《刑法》由全国人大全面修订。“或许是因为宪法修正案的示范效应,更主要的是,鉴于此前采用单行刑法和附属刑法这两种补充和完善方式暴露出来的问题,刑法学界开始呼吁改变刑法修改方式,主张通过刑法修正案来修改刑法。”〔[64]〕这一建议最终被修法者采纳。1997年《刑法》迄今为止的10次修正都是由全国人大常委会通过《刑法修正案》〔[65]〕来实现的。就具体的表述方式而言,我国的刑法修正案与宪法修正案并无二致,更像是1997年《刑法》的修改指南而非其组成部分。只不过,《全国人大常委会公报》从未刊载根据刑法修正案修正而来的刑法修正文本。〔[66]〕根据我国《立法法》第五十八条第三款和第五十九条第二款,法律被修改的,应当公布新的法律文本,而标准文本应当刊载于《全国人大常委会公报》。然而,《全国人大常委会公报》只刊载过刑法原文及其修正案,就这一点来看,刑法原文及其修正案才是1997年《刑法》的标准文本。但在法学研究和法律实践中,刑法修正案与宪法修正案面临着相同的尴尬:一旦通过便很少有人问津,鲜有机会被阅读和引用。但本文认为,比较务实的做法是将刑法修正文本刊载于《全国人大常委会公报》,使其成为标准文本,而不是改变刑法修正案的具体形式。原因在于:不管是从通过的总次数来看还是从含有的总条数来看,我国的刑法修正案都远远超过了宪法修正案。〔[67]〕因此,即使能够在形式上获得一定程度的简化,刑法修正案仍不宜作为1997年《刑法》的组成部分。

无独有偶,除了《刑法》以外,一些部门规章、地方性法规和地方政府规章也通过“修正案”进行局部修改。不仅如此,它们的修正案在表述方式上也与宪法修正案基本一致。另外,其中相当一部分修正案在末尾进行了类似如下的说明:特定的部门规章、地方性法规或者地方政府规章“根据本修正案作相应的修正,重新公布”。正如宪法修正案和刑法修正案一样,一旦修正文本出现以后,这些修正案便很少被人们所阅读和引用。综上所述,我国语境下的“修正案”——当然也包括“宪法修正案”——更适宜于被定性为法律文本的修改指南而非组成部分。

将宪法修正案定性为现行《宪法》的修正指南,实际上就等于承认了宪法修正文本作为标准文本的地位。但问题在于,不同于我国的宪法原文及其修正案,我国的宪法修正文本毕竟从未由全国人大通过——尽管2004年和2018年宪法修正文本确曾刊载于《全国人大常委会公报》。〔[68]〕既然如此,宪法原文及其修正案可否“自动生成”作为标准文本的宪法修正文本呢?鉴于宪法修正案已就如何修改宪法原文提供了细致详尽的指引,所谓“自动生成”并不存在明显的技术瓶颈。然而,它目前毕竟缺乏充分的法律依据。这正是将宪法修正案作为宪法文本之修正指南的规范障碍,也是宪法修正文本屡遭批评和质疑的主要因由。仅仅将宪法修正文本与宪法原文及其修正案同时公布于《全国人大常委会公报》,恐怕不足以突破这一规范障碍,反而会使得宪法修正案的性质乃至现行《宪法》的标准文本更加难以确定。

尽管如此,上述规范障碍并非不能通过适当的举措得以消解。我国现行《宪法》有关修宪程序的规定可见于其第六十四条第一款:“宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。”该条款并未规定是否采用宪法修正案来修宪,更谈不上明示宪法修正案的基本性质了。那么,全国人大是否可以通过修宪在该条款中增加相关规定呢?这似乎是一劳永逸之举,但成本明显较高,而且只能待到我国下一次局部修宪方才有可能实行。那么,全国人大在修宪时是否可以同时通过宪法修正案和宪法修正文本呢?如此就可以确定宪法修正文本作为标准文本的地位。可是,既然可由全国人大直接通过新的宪法文本,那么宪法修正案的存在便属多余。这种做法与我国1982年之前的全面修宪并无实质的差异。

本文认为,就消解宪法修正案作为修宪指南的规范障碍而言,立法路径相对于修宪路径更为适宜。实际上,现行《宪法》第六十四条第一款已经为我国探索具体的修宪模式预留了充分的空间。〔[69]〕考虑到采取修正案的修宪方式所导致的宪法文本问题,杜强强教授建议制定《宪法修改程序法》,其内容就包括:宪法修正案的公布以及宪法全文的处理程序和方式。〔[70]〕但本文倾向于采取更加便捷的立法路径——修改现行的法律或者通过专门的决定。作为我国宪制之下唯一的修宪主体,全国人大应当主导这一过程。因此,全国人大既可以考虑修改《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》或《中华人民共和国立法法》〔[71]〕,又可以考虑通过专门决定,其名称可以定为《第×次全国人民代表大会第×次会议关于确定标准宪法文本的决定》。不管采取何种具体做法,关键在于作出如下规定:“全国人民代表大会通过宪法修正案后,由全国人民代表大会宪法和法律委员会〔[72]〕根据宪法修正案对宪法有关内容作相应的修正,由此编辑产生最新的宪法修正文本。全国人民代表大会及其常务委员会对于宪法和法律委员会的编辑工作实施监督。该宪法修正文本是标准宪法文本,应当及时在《全国人民代表大会常务委员会公报》上刊载。”基于这一规定,我国宪法修正案作为修宪指南便不存在规范障碍。

我国宪法修正案的两种定性究竟何去何从?早在我国首次局部修宪之前,修宪者本就应该做出选择。及至我国第五次局部修宪之后,修宪者仍有必要进行决断。就我国的历次局部修宪而言,宪法修正案都是由全国人大根据宪定的修宪程序通过的。所以,其本身应当属于宪法级别而非法律级别。对于宪法修正案的定性并不会影响其效力位阶。尽管如此,检视我国宪法修正案的性质确实具有不容小觑的实质意义。首先,正如本文开篇所述,这一工作有助于确定我国唯一的标准宪法文本,从而维护现行《宪法》的权威。倘若宪法修正案缺乏相对明确的定性,我们在阅读和引用宪法条文时仍将徘徊在两个宪法文本——宪法原文及其修正案与宪法修正文本——之间。若是作为宪法文本的组成部分,宪法修正案自当与宪法原文一同被阅读和引用,至于宪法修正文本就不宜频频“现身”,甚至可以完全消失。若是作为宪法文本的修正指南,宪法修正案则只是在通过前后被公诸于世,随即成为重要的修宪史材料,而根据其生成的宪法修正文本则是被阅读和引用的标准文本。另外,这一工作试图综合比较宪法修正案的两种定性,在此基础上研判哪一种定性更加有利于我国的修宪实践和宪法实施。

就合法性维度而言,将我国宪法修正案作为宪法文本的组成部分更加稳当。该定性契合美国创设宪法修正案以及我国引入宪法修正案的历史语境。基于这一定性,宪法原文及其修正案作为标准文本基本上不存在规范障碍。但从合理性维度来看,将我国宪法修正案作为宪法文本的修正指南则更为科学。该定性可以保证宪法文本的实用性,便于人们确定和认知宪法文本的含义。事实上,我国的修宪实践已经表现出支持此种定性的倾向。在领导起草1954年《宪法》的过程中,毛泽东提出了“搞宪法是搞科学”的著名论断。〔[73]〕窃以为,制宪如此,修宪亦然。一国宪法修正案的基本性质以及相应的具体形式应当与该国的修宪实践相适应,这正是修宪的基本规律。修宪规则可以更改,修宪规律却无从改变。显然,第二种定性显然更加适合我国的修宪实践。

【注释】

〔[2]〕下文简称为“宪法修正案”。若无特别限定,下文中的“宪法修正案”均指我国的宪法修正案。

〔[3]〕下文将“《中华人民共和国宪法》”简称为“我国《宪法》”,将“1954年《中华人民共和国宪法》”和“1982年《中华人民共和国宪法》”分别简称为“我国1954年《宪法》”和“我国现行《宪法》”。

〔[4]〕为了表述的便宜,本文对现行《宪法》条文数和具体条款的援引均以2018年修正后的版本为准。

〔[5]〕下文将这个版本的我国现行《宪法》简称为“我国宪法原文”。

〔[6]〕下文将这个版本的我国现行《宪法》简称为“我国宪法修正文本”。

〔[7]〕韩大元教授曾专门撰文倡导认真对待我国的宪法文本,详见韩大元:《认真对待我国宪法文本》,《清华法学》2012年第6期。

〔[8]〕具有代表性的集中讨论详见《宪法修改问题笔谈》,载《法学研究》1999年第3期。

〔[9]〕胡锦光:《中国现行宪法修改方式之评析》,载《法商研究》2012年第3期。2018年局部修宪之后,胡教授重申了上述观点,详见胡锦光:《论国家监察体制改革语境下的宪法修改》,载《北京行政学院学报》2017年第5期。

〔[12]〕这9条宪法修正案议案即美国《权利法案》(第1条至第10条宪法修正案)最初的草案。See Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, pp. 450-453.

〔[13]〕美国人习惯上将第1条至第10条宪法修正案合称为“《权利法案》”。

〔[14]〕See Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, pp. 734-744.

〔[15]〕杜强强教授对于这场争论的主要内容进行了译介,详见杜强强:《从宪法修正案看我国修宪方式和程序的完善》,载《政治与法律》2018年第6期。为避免赘述,下文仅阐述相关要点。

〔[16]〕在这两个欧陆国家当前的制宪实践中,修宪机关首先通过“基本法修改法”或“宪法性法律”,而后由此产生最新的宪法修正文本,即现行宪法典的标准版本。

〔[17]〕这4名众议员的姓氏按照他们的发言顺序排列。See Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, pp. 734-744.

〔[18]〕这5名众议员的姓氏按照他们的发言顺序排列。详见上注,第734~744页。

〔[19]〕详见上注,第795页。美国第一届众议院的议事记录中并未记载相关讨论的内容。

〔[20]〕[美]霍尔主编:《牛津美国法律百科辞典》,林晓云等译,法律出版社2008年版,第118页。

〔[21]〕该表格中“修宪的最终结果”一列系笔者比对这9条宪法修正议案与《权利法案》后编辑而成。其他内容详见Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, pp. 450-453.

〔[22]〕这两个局限均由麦迪逊首先提出,详见上注,第735页。

〔[23]〕当然,就《权利法案》的入宪而言,这一局限并不明显,原因在于:美国宪法原文旨在规范国家权力,而《权利法案》主要涉及个人权利,二者在内容上发生冲突的可能性不大。有学者因而认为,《权利法案》与宪法原文在内容上的互补是“接续”方案最终获得采纳的原因。详见韩大元、屠振宇:《宪法条文援引技术研究--围绕宪法修正案的援引问题展开》,载《政法论坛》2005年第4期。

〔[24]〕第一、三个优点均由谢尔曼首先提出,See Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, pp. 734-735.

〔[25]〕第二、四个优点均由斯通首先提出,详见上引,第737~738页。

〔[26]〕美国第一届众议院产生以后,大部分众议员--包括一部分先前反对《美国宪法》的人士--都将其奉为伟大和经典的立国文献。

〔[27]〕当谢尔曼明确提出以“接续”方案取代“植入”方案以后,麦迪逊强调:“形式相对于实质总是次要的。” See Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 1st Session,Washington, DC: Gales and Seaton, 1834, p. 735.

〔[28]〕即使在美国第一届众议院的第一个会期,这一观念也并非大多数众议员的共识。

〔[29]〕论及美国修宪模式的特点,劳伦斯·却伯(Laurence H. Tribe)教授指出:“我们的通行惯例是为美国宪法添加上文本,而不会改变或处理因新修正案而致使无效或实效改变的文本。”见[美]劳伦斯·却伯:《看不见的宪法》,田雷译,法律出版社2011年版,第60页。正是由于采用了“接续”方案的缘故,修宪只增加新的内容而不删除旧的内容。

〔[31]〕刘政:《我国现行宪法修改的原则、方式和程序--1988年、1993年和1999年三次修宪回顾》,载《中国人大》2000年第21期。

〔[32]〕从具体语境来看,这里的“制定宪法时”应该是指1980年代初起草现行《宪法》时。

〔[33]〕参见顾昂然、杨景宇编著:《中华人民共和国宪法讲话》,法律出版社2015年版,第79页。

〔[34]〕若仅从宪法文本关于修宪模式的表述来看,个别国家似乎借鉴了美国的修宪模式。其一是挪威。根据《挪威王国宪法》(1814年)第112条第2款,“……宪法修正案应当由议会议长和议会秘书签署,然后呈送国王印文公布,作为挪威王国宪法的组成部分。”见《世界各国宪法》编辑委员会编译:《世界各国宪法.欧洲卷》,中国检察出版社2012年版,第468页。这部《宪法》(又称“艾德斯沃尔宪法”)于1814年5月17日通过、公布并且实施至今,是世界上第二古老的现行宪法典。不过,依据相关介绍,这部宪法典三分之二的条款已非原貌,有9个条文已被废止,而序号仍保留。详见《世界各国宪法》编辑委员会编译:《世界各国宪法.欧洲卷》,中国检察出版社2012年版,第462页。可见,所谓的“宪法修正案”并非接续在其宪法原文之后,而是已植入后者当中。其二是委内瑞拉。根据《委内瑞拉玻利瓦尔共和国宪法》(1999年)第341条第5项,“修正案连续编排,在不改变宪法文本的情况下,将修正案附在宪法后面予以公布,但应在修改条款下进行注释,并注明修改的时间。”见《世界各国宪法》编辑委员会编译:《世界各国宪法.美洲大洋洲卷》,中国检察出版社2012年版,第886页。但是,这部宪法典仅在2009年2月被修改了一次。鉴于委内瑞拉目前国内局势动荡,它能否长期实施尚且存在疑问。

〔[35]〕我国台湾当局对于“中华民国宪法”的前两次修改借鉴了美国模式。1991年5月1日,台湾当局制定公布了第1~10条“宪法增修条文”。1992年5月28日,台湾当局修订公布了第11~18条“宪法增修条文”。但是从第三次到最近的第七次“修宪”来看,台湾当局没有坚持“接续”方案,也就是说,没有继续增加新的“宪法增修条文”。近五次“修宪”的具体做法是:修正和整合已有的“宪法增修条文”。有台湾学者表示:效法美国坚持“接续”方案将使得这部“中华民国宪法”不堪重负。

〔[36]〕笔者据以统计的我国宪法原文系《全国人民代表大会常务委员会公报》刊载的版本,详见《中华人民共和国宪法》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2018年特刊。据以统计的软件是Microsoft Office Word文档(2007版)。该软件的“审阅”模块具有“字数统计”功能。本文有关我国现行《宪法》特定部分的字数均通过这一功能得出。

〔[37]〕笔者据以统计的美国宪法原文及其修正案均为中文译本,详见《美国宪法及其修正案.汉、英》,朱曾汶译,商务印书馆2014年版,第1~24页。笔者通过人工数数得出相关字数。

〔[39]〕《美国宪法》于1791年的第一次修改产生了10条宪法修正案,而后每一次修改均只产生1条宪法修正案。

〔[40]〕我国现行《宪法》于1988年、1993年、1999年、2004年和2018年的5次局部修宪分别产生了2条、9条、6条、14条和21条宪法修正案。

〔[41]〕计算修宪频率的截止年份均为2018年,修宪的时间间隔精确到小数点后两位。

〔[42]〕本文所使用的“更改”一词在我国的宪法修正案中表述为“修改”,意指宪法修正案以新的宪法规范取代旧的宪法规范。作为宪法修改的一种情形,“更改”与“增加”和“废止”(“删去”)相对应。

〔[44]〕这里的“更改”在美国的宪法修正案中没有明示,笔者将前后宪法文义存在直接冲突的情况认定为“更改”。这种狭义的“更改”在美国的实务界和理论界已经取得了共识。

〔[46]〕不同于我国现行《宪法》,《美国宪法》作为一部联邦宪法并不规范地方国家机关的组织,这些内容主要由各州的《宪法》进行规定。

〔[47]〕在我国历次局部修宪之前的半年内,执政党均召开全国代表大会并通过大会修改《中国共产党章程》,召开全国党代会和修改党章所确定的部分重大理论观点和部分重大方针政策将写入现行《宪法》。

〔[48]〕王晨:《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明--2018年3月5日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2018年特刊。

〔[49]〕北京大学法学百科全书编委会编:《北京大学法学百科全书·宪法学 行政法学》,北京大学出版社1999年版,第514页。

〔[50]〕在我国的各条宪法修正案中,仅有第4条采用了第一种句式。

〔[51]〕在我国的各条宪法修正案中,第32条、第35条和第36条均采用了第二种句式。

〔[52]〕在我国的各条宪法修正案中,第13条、第23条、第24条、第31条、第40条、第41条、第42条、第44条和第47条均采用了第三种句式。

〔[53]〕在我国的各条宪法修正案中,仅有第52条采用了第四种句式。

〔[54]〕在美国宪法修正案中,唯有第21条修正案直接“废止”了先前的宪法规定。

〔[55]〕这两条规定的分别是全国人大常委会和国家主席的职权。

〔[56]〕王培英编:《中国宪法文献通编》,中国民主法制出版社2007年版,第110页。

〔[57]〕田纪云:《关于中华人民共和国宪法修正案(草案)的说明--1999年3月9日在第九届全国人民代表大会第二次会议上》,《全国人民代表大会常务委员会公报》1999年第二号。中共中央于1993年局部修宪前提出的《关于修改宪法部分内容的建议的说明》含有基本相同的表述。详见上注,第99页。

〔[58]〕王晨:《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明--2018年3月5日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2018年特刊。全国人大常委会于2004年局部修宪时提出的《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明》含有基本相同的表述。详见王兆国:《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明--2004年3月8日在第十届全国人民代表大会第二次会议上》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2004年特刊。

〔[59]〕下文简称为“《全国人大常委会公报》”。

〔[60]〕本文据以作出这一论断的理由如下:其一,《宪法》和法律并未规定刊载标准宪法文本的出版物;其二,除了全国人大以外,全国人大常委会的是宪法地位最高的国家机关,也是在修宪过程中发挥作用最大的国家机关;其三,作为修宪机关,全国人大本身并不出版、发行公报。

〔[61]〕详见《全国人民代表大会常务委员会公报》1982年第五号。

〔[62]〕详见《全国人民代表大会常务委员会公报》1993年第二号;详见《全国人民代表大会常务委员会公报》1999年第二号。

〔[63]〕详见《全国人民代表大会常务委员会公报》2004年特刊;详见《全国人民代表大会常务委员会公报》2018年特刊。

〔[64]〕孔德王:《论作为法律修改方式的法律修正案》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2017年第6期。

〔[66]〕主要原因或许是:《刑法》的篇幅较长而《全国人大常委会公报》的一般期次版面有限。刊载于《全国人大常委会公报》的1997年刑法原文共计452条,占据了81页。详见《中华人民共和国刑法》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》1997年第二号。

〔[67]〕全国人大常委会先后通过了10个刑法修正案,它们的条数分别是9、1、9、9、4、21、15、50、52和1,共计171条。

〔[68]〕在2018年宪法修正文本中,标题“中华人民共和国宪法”与目录之间都写有两段说明性文字。第一段的表述为:“1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过 1982年12月4日全国人民代表大会公告公布施行”。第二段的大意是:根据全国人大分别于1988年4月12日、1993年3月29日、1999年3月15日、2004年3月14日和2018年3月11日通过的宪法修正案修正。详见《中华人民共和国宪法》,载《全国人民代表大会常务委员会公报》2018年特刊。由此观之,1982年全面修宪时,全国人大所通过的是宪法原文;而5次局部修宪时,全国人大所通过的是宪法修正案。

〔[69]〕我国1954年《宪法》第二十九条规定:“宪法的修改由全国人民代表大会以全体代表的三分之二的多数通过。”该条款与现行《宪法》第64条第1款的部分内容完全相同。但不同于现行《宪法》,1954年《宪法》没有规定采用宪法修正案进行修改。可见,根据两部《宪法》的这些规定,全国人大以全体代表的三分之二的多数所通过的既可以是宪法全文,也可以是宪法修正案。

〔[70]〕详见杜强强:《从宪法修正案看我国修宪方式和程序的完善》,载《政治与法律》2018年第6期。

〔[72]〕宪法和法律委员会是全国人大具体负责推动宪法实施的专门委员会,由其编辑产生的最新宪法修正文本应当具有权威性。本文认为,相对于全国人大秘书处,宪法和法律委员会更加适合承担这一编辑工作。

〔[73]〕详见许崇德:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社2005年版,第116页。