【中文摘要】确保全国人大及其常委会制定的法律的合宪性是推动宪法实施的应有之义,将法律纳入宪法监督的范围,既是必要的,也是可能的。在现行的政治体制和立法体制下,通过全国人大及其常委会审议法律草案是确保法律合宪性的最主要途径。法律委员会在法律审议的过程中扮演着核心的角色,确保了法律文本与宪法文本不抵触;运用“手段—结果”的分析方法进行衡量,在某种程度上避免或减少了国家对公民财产权和人身自由的干预,提高了法律草案中关键条款的“适当性”。通过审议控制法律的合宪性具有成本低、彰显外部监督意义、立法机关主动、结果相对公开等优势,但对于宏观的体制性、系统性问题,法律委员会在条件不成熟的情况下会采取谨慎、回避和包容的态度。这一合宪性控制机制虽然存在局限,但对于提高我国立法质量、确保和提高法律条款的合宪性已经并仍在发挥着重要作用,也为中国宪法监督制度的发展积累了宝贵的实践经验。

【中文关键字】合宪性控制;法律草案;审议;法律委员会

【全文】

法律是一门科学,有自身的体系,左右、上下,特别是与宪法不能抵触。

——彭真[1]

一、问题之提出

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:“使每一项立法都符合宪法精神”。[2]由全国人大及其常委会通过的狭义上的法律自然属于“立法”的范畴,在理论和立法实践上也应当属于宪法监督的对象。但是,如何确保法律的合宪性,我国学术界探讨的并不深入。原因可能在于:首先,由于修宪机关、释宪机关与最高立法机关的身份重合,关于全国人大及其常委会通过的法律是否存在违宪的可能,仍然存在争论;[3]其次,现行的《立法法》和《监督法》都没有将法律纳入备案审查的范围,与法规、自治条例和单行条例、规章和其他规范性文件相比,法律缺乏法定的事后监督机制;再次,有学者认为,基于目前中国的立法实践,从维护法制统一的角度出发,宪法监督的重点不应该是法律与宪法的冲突问题,而应当重点解决法规、规章等下位法与宪法、法律的冲突问题,[4]将法律纳入宪法监督范围,既不可行,也“打错了靶子”。[5]但是,如何确保法律的合宪性是理论和实务中无法回避的重要问题,原因在于:

第一,法律是宪法具体化的主要载体,无论是“通过完备的法律实施宪法”,[6]还是“通过立法发展宪法”,[7]前提之一就是要确保法律的合宪性,否则宪法的实施和发展便无从谈起。在我国的立法实践中,出现过法律直接与宪法抵触、后来通过法律修改纠正的情况;[8]现行有效法律中也存在某些侵犯公民基本权利的条款,如《监狱法》47条、《证券法》180条第4项[9]与《宪法》40条不一致,有侵犯公民通信自由与通信秘密的嫌疑,需要通过宪法的标准进行统领整合。[10]因此,“法律违宪”并不是伪问题,而是不能回避的现实问题。

第二,虽然目前我国宪法监督的重点应当放在确保法规、规章等下位法不得与宪法、法律相抵触这一方面,但是在执法和司法实践中尚未认可宪法直接效力的情况下,如果能够确保法律的合宪性,当下位法违反宪法和法律时,执法者和司法者也会有足够的空间和有效的渠道依据法律作出决定和判决,进而保证宪法的实施。

第三,目前《立法法》和《监督法》虽然没有将法律纳入备案审查的范围,但是在我国的立法实践中仍然存在若干法律的合宪性控制机制,如全国人大常委会主动进行法律修改和法律清理、[11]全国人大及其常委会另行通过决定确认法律的合宪性、[12]全国人大代表联名提出法律案要求修改或废止具有违宪嫌疑的法律[13]等。另外,在我国的立法实践中,全国人大及其常委会审议法律草案是确保法律合宪性的重要机制。前全国人大常委会委员长乔石曾指出:

宪法规定:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触”。这是立法工作必须遵循的根本原则。多年来,全国人大常委会坚持这一根本原则,较好地解决了某些法律草案中同宪法规定不一致的问题。今后在起草和审议法律草案时都要坚持这样做。[14]

如上文所述,现行法律仍存在部分直接与宪法抵触的条款,这说明法律草案审议程序并不能确保法律绝对合宪,但通过审议法律草案,在法律通过前发现和纠正法律草案中存在的与宪法文本相抵触或者不符合宪法精神的问题,是我国长期存在的重要的宪法实践。正如日本学者大石真所言:“从法律草案的起草、提出到审议,再到法律实施之后的各个阶段中,违宪审查均发挥其机能”,“要把握违宪审查制的实质,不能只看到司法审查的应有样态,而是有必要从整体上把握建立在各种事前审查机能和运行基础上的综合统治体系。”[15]研究我国法律草案审议过程中的合宪性控制机制对于完善我国宪法监督制度有重要意义。本文将根据《全国人民代表大会常务委员会公报》(1983—2015)披露的权威信息,对这一合宪性控制机制的运行进行实证研究,并对中国的这一本土化的宪法实践进行经验总结和反思。

二、以法律委员会为核心的法律草案的审议程序

根据现行《全国人大组织法》和《立法法》的规定,法律草案在表决前需要经过全国人大或全国人大常委会审议。从立法过程角度来看,针对法律草案的“审议”事实上包含着“审查”(review)行为,在《立法法》规定的三审制下,全国人大及其常委会对法律案的每一次审议事实上都是对法律草案内容进行审查。[16]有外国学者将这一过程视为“内部机构审查”(inner- agency review),并将全国人大审议与辩论(NPC Review and Debate)的实质化视为1979年以来中国立法过程中最重要的变化。[17]法律草案提交全国人大或全国人大常委会审议后至表决之前,全国人大法律委员会能够根据全国人大代表或全国人大常委会组成人员的审议意见对法律草案的内容进行修改(改变表述、增加或删除),提高法律草案的质量,在一定程度上可以提高法律的合宪性。许崇德教授认为:“我国对法律的合宪性审查采用的是事前审查制,在法律通过前早已经过反复审查,确保了法律的合宪性。”[18]根据公开的资料显示,1979年全国人大常委会在审议《逮捕拘留条例》修订草案时,有的委员即提出条例中规定的公安机关的搜查权条款中的“可以”、“可能”等“用词灵活性太大,容易扩大搜查面,侵犯人权”,[19]修改建议最终被采纳,更有利于保障公民的基本权利。在“文化大革命”结束后,原全国人大法案委员会恢复运作,即承担起法律草案的审查工作。在1982年新宪法通过后,原全国人大法案委员会即对五届全国人大五次会议即将表决的四个法律草案进行了审查,并依据新宪法对法律草案的内容提出了修改意见,[20]同时指出《选举法》和《地方组织法》中“有些用语与新宪法不完全一样,有些问题宪法做了规定,这次没有补充,都应以新宪法为准”。[21]可见,“审议法律草案”这一立法程序自带的纠错机制在很早就已发挥合宪性控制的功能。

1982年底制定的《全国人大组织法》规定了法律委员会统一审议法律草案的制度,目的在于“为了有利于维护法制统一,避免各项法律互相矛盾、互不衔接”。[22]在1983年之前,全国人大及其常委会对法律草案的审议没有规范的程序,审议时间仓促。1983年3月,彭真在委员长会议上提出要规范法律草案审议程序,凡向全国人大常委会提出的法律草案,经委员长会议同意列入议程后,应按以下程序进行审议:先在常委会会议上听取法律草案的说明,然后将法律草案交法律委员会和有关的专门委员会进行审议修改;同时,常委会组成人员将法律草案和有关资料带回,进行研究,在下次或者以后的常委会会议再对该法律草案进行审议。[23]自此,法律草案的二审制确立,“常委会初审—法律委员会根据初审意见审议并修改草案—常委会二审—法律委员会提出表决稿—表决”成为法律草案审议的一般程序。在日后立法数量和立法难度激增的情况下,“全国人大及其常委会的立法民主与统一审议相辅相成,既发挥了各专门委员会‘专’的优势,又发挥了法律委员会‘统’的功能”。[24]这一审议程序被1987年通过的《全国人大常委会议事规则》确认。1998年,李鹏就任全国人大常委会委员长后,针对法律审议不够充分的问题,将法律草案审议一般采用的二审制改为三审制,[25]2000年通过的《立法法》确认了这一程序。随着审议程序的规范和审议次数的增加,法律委员会在审议法律草案中的作用日益重要,表现在:第一,法律委员会统一审议所有的法律草案(包括有关法律问题的决定草案和全国人大及其常委会议事规则的草案),并有权提出独立的修改意见,向全国人大常委会或全国人大主席团提出审议报告;第二,根据《立法法》规定的立法程序,法律委员会根据全国人大各代表团审议意见,或全国人大常委会分组、联组、全体会议审议意见,提出法律草案的修改稿和表决稿,在这一过程中法律委员会有权对各方面意见进行筛选并决定是否纳入法律草案;第三,面对审议过程中出现的重大分歧,法律委员会经研究后可以提出意见,在协调矛盾双方、凝聚立法共识方面扮演关键角色。蒋劲松的研究表明:“法律委员会在审议草案的过程中,可以提出自己的意见,而且其意见可以排斥全国人大其他专门委员会的意见和全国人大常委会组成人员的意见,还可以居中沟通全国人大常委会和国务院。”[26]

可见,全国人大法律委员会虽然并不能行使全国人大及其常委会的职权,但是在现有立法制度下“直接影响到全国人大及其常委会的立法质量”。[27]在法律草案审议报告和各种法律草案修改情况汇报中,法律委员会对法律草案的修改都是以建议的形式作出,虽然建议并不具备法律上的拘束力,但由于法律草案的表决稿由法律委员会提出,因此这在某种程度上决定了表决稿的内容。在审议实践中,全国人大代表、常委会组成人员和其他单位的意见虽然也能够改变甚至完全推翻法律委员会先前的修改意见,但这种变更也必须经法律委员会研究同意后,由法律委员会在法律草案审议报告或修改情况的汇报中再次以修改建议的方式提出。因此,所有审议主体和相关单位对法律草案内容的修改在形式上都必须借助法律委员会才能完成。正是由于法律委员会在法律草案审议过程中处于形式上的核心地位,发挥着特殊的作用,而且审议过程中存在合宪性控制的可能,法律委员会作为“准宪法审查机关”的形象逐渐清晰,具体表现在:

第一,“以宪法为依据,以‘一个中心、两个基本点’为指导”是法律委员会审议法律草案时遵循的首要原则,[28]法律委员会在审议过程中有权依据宪法文本修改或删除草案中与宪法冲突的条款,或者采纳全国人大代表或全国人大常委会组成人员的相关审议意见,修改草案内容,提高草案的合宪性。法律草案从审议稿到表决稿的过程也是一个事前抽象的合宪性审查的过程。从效果上来看,这一表决前的合宪性控制机制“拦截了不少法律的隐患”。[29]

第二,法律委员会统一审议法律草案的活动(包括审议过程中作出宪法判断的活动)具有专业化和经常化的特点。“统一审议法律案是法律委员会的重要职责和首要任务”,[30]法律委员会的专业化和精英化使其有一定的能力承担法律草案审议和合宪性审查的工作。[31]“逐条审议”的审议方式[32]使其更有可能在统一审议法律草案的过程中发现草案中存在的明显违宪或不适当的问题。在全国人大及其常委会领导下充分发挥法律委员会的合宪性控制职能,既有助于彰显全国人大及其常委会的权威,也能够充分发挥法律委员会在立法方面的专业优势,符合八二制宪的原意。[33]加强法律委员会的职权,将其作为或改造为我国的违宪审查机构也一直是完善我国宪法监督制度的重要思路之一。[34]当然,法律委员会审议法律草案的工作需要与全国人大常委会法工委有效协作,法工委在法律草案审议阶段拥有听取各方面意见、整理并转送分组审议意见和其他各方面意见及其他有关资料、评估法律草案等重要职权。[35]法律委员会与法工委“在工作中只有团结一致,才能共同做好立法工作”。[36]

第三,法律委员会在形式上具有一定的裁决权。法律委员会虽然对审议中的重大分歧无权决策,需要向委员长会议汇报,[37]但在委员长会议的决策支持下,在法工委的协调下,在形式上可以成为一个立法争议的裁判者。随着立法过程的公开程度日益提高,在法律草案的起草阶段、审议阶段(包括公开征求意见阶段),相关单位和公民个人都可以通过相关渠道对不同阶段法律草案(送审稿、征求意见稿、修改稿)的合宪性作出评论,提出意见,有些意见可能不一致甚至针锋相对,法律委员会经过研究或与其他部门协商后,有权作出决定是否采纳相关意见。

第四,法律委员会在审议过程中可以建议修改、废止相关法律法规。法律委员会综合审议意见和各方建议后,可以向全国人大及其常委会、国务院及其部门和地方有关部门作出法律清理的建议,如废止与新法不一致的法律法规,[38]限期修订与新法不一致的法规和规章,[39]清理有违法律保留原则的政府规范性文件,[40]或者对自治条例、单行条例变通法律的规定进行梳理和重新考量。[41]法律委员会的这些建议实质上是对已经生效的法律、法规和其他规范性文件的审查,起到了维护法制统一的作用。可见,法律委员会借助审议法律草案的方式,在某些情况下可以主动审查某些法律、法规,以建议的方式督促相关单位对规范性文件进行清理,而无须按照《全国人大组织法》37条之规定,等待全国人大及其常委会交付审议相关具有违宪、违法嫌疑的规范性文件后开展被动审查。从这个角度来看,法律委员会在我国宪法监督制度中的权力在立法实践中得到了扩充。2015年《立法法》修改时确认了这一实践经验,增加规定:“法律委员会和有关的专门委员会审议法律草案时,认为有需要修改或者废止其他法律相关规定的,应当提出处理意见”。[42]

综上所述,在我国的立法过程中,通过审议发现和纠正法律草案中的违宪嫌疑是可能的。全国人大法律委员会由于拥有统一审议法律草案、提交草案修改稿和表决稿的职权,在形式上主导了法律草案审议的过程,承担着重要的合宪性控制职能。下文将依据法律委员会向全国人大常委会、全国人大主席团提交的相关法律草案修改情况的汇报、审议结果的报告和修改意见的汇报等文件,对审议中的合宪性控制活动进行考察。

三、审议中法律草案的维持与调整:以宪法文本为依据

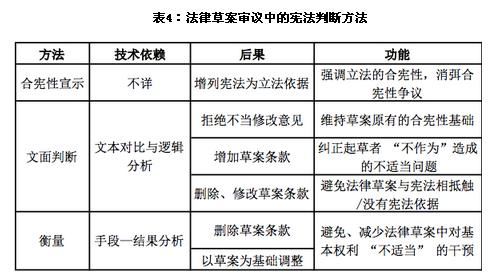

从我国立法实践来看,通过审议对法律草案进行合宪性控制的方法主要有三个:第一,在草案中增加“根据宪法,制定本法”的合宪性宣示,通过将宪法增列为立法依据来强调立法的合宪性;第二,依据宪法文本,对法律草案的具体条款进行增加、删除和修改;第三,在没有明确指出宪法依据的情况下,在公民基本权利保障与国家公权力干预之间进行衡量,对限制公民基本权利的公权力措施予以限制。由于第一种方法在立法实践中运用情况较少,[43]无法找出具体的标准,且没有对法律草案内容进行实质性修改,本文暂不详述,只考察后两种方法。本部分先对第二种方法的运用进行考察。

在没有具体法律实践为基础的抽象审查模式下,对法律草案的合宪性审查必然缺乏结合具体案例和情节演绎、推理的空间,因此最直接也是最基本的方法即是从文本出发,检视法律草案与宪法文本是否冲突,或者法律草案是否具有宪法依据。确保法律草案不直接抵触宪法,是对法律合宪性控制的最低要求,而在宪法判断的诸多方法中,依据宪法文本,主要从逻辑角度判断法律是否抵触宪法的方法——翟国强称之为“文面判断的方法”,操作相对简单,“无须对宪法事实进行审查,而直接依据法律文本即可判断其是否构成违宪”,[44]理所当然地成为法律草案审议过程中合宪性控制的首选方法。在审议过程中运用文面判断方法的实践主要有以下几类:

第一,法律委员会依据宪法文本拒绝相关修改意见,维持法律草案的原有规定。审议过程对法律草案的合宪性控制建立在草案本身已有的合宪性基础之上,通过审议只能提高或维持草案原有的合宪性水准,但不能降低、减损法律草案的合宪性,否则审议作为一种合宪性控制机制即失去意义。因此,筛除、拒绝不合宪或者有违宪法原意的修改意见,是法律委员会统一审议法律草案过程中的当然职责。最典型的例子即在1989年审议《居民委员会组织法》草案时,有常委会组成人员认为“规定政府同居民委员会是指导关系,与实际情况不尽一致”,“建议规定为领导关系”,法律委员会考虑《宪法》111条规定城市居民委员会是“基层群众自治性组织”,以及为与《村民委员会组织法》规定一致,“建议对草案不做改动”。[45]在审议《全国人大议事规则》草案期间,法律委员会也以宪法已经规定全国人大代表有权提出罢免案为由,拒绝了有关增加弹劾案、不信任案的意见。[46]1998年全国人大常委会审议《村民委员会组织法》修订草案时,常委会组成人员在村委会与乡镇政府的关系定位上仍有争议,有委员提出,应规定村委会接受乡镇政府的领导。法律委员会认为“修订草案关于村民委员会与乡、镇人民政府关系的规定符合宪法关于村民委员会是基层群众性自治组织的规定”,“建议对草案的这一规定不作修改”。[47]2002年修改《水法》时,修订草案中已经将农村集体组织水塘、水库中的水由原来《水法》规定的“属于集体所有”改为“归各该农村集体经济组织使用”,但审议时仍有委员建议对原《水法》的这一条不作修改。法律委员会认为:“这样修改……可以与宪法及现行法律对水资源为国家所有的规定保持协调一致”,[48]最终保留了草案中的这一条款。可见,法律委员会依据宪法文本在审议意见中作出判断,筛除、拒绝有关的审议意见,对于维护法律草案起草过程中业已形成的合宪性基础,确保法律草案中关键条款的合宪性具有重要意义。

第二,法律委员会根据宪法文本在法律条款中增加整条或整款的规定,推动宪法具体化。如根据《宪法》27条“一切国家机关实行工作责任制”的规定,在《统计法》草案中明确统计机构和统计人员的工作责任制;[49]根据《宪法》第24条“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱社会主义公德”的规定,在《民族区域自治法》草案中增加了这一内容;[50]在审议《治安管理处罚条例》修订草案时,根据《宪法》41条第3款,明确了公民取得国家赔偿的权利;[51]因《邮政法》草案中对公民通信秘密保护的规定分量不够,法律委员会根据《宪法》第40条在草案总则中增加了相关规定,重复了宪法文本的表述;[52]在审议《全国人大议事规则》草案和《审计法》草案时依据《宪法》第67条第5项,增加国务院、审计署向全国人大常委会报告的规定,并根据《宪法》第91条将国家事业组织的财物收支纳入审计范围;[53]在审议《立法法》草案时,为强调宪法的最高效力,将《宪法》序言最后一个自然段“宪法是根本大法,具有最高法律效力”的规定增加为78条。[54]在审议过程中依据宪法的具体条款增加整条、整款的规定,可能是法律起草者遗漏了重要内容,构成了法律起草阶段的“立法不作为”,依照宪法增加相关规定是对这一不作为的纠正;可能是草案措辞不够明确,或“分量不够”,需要在法律草案中重复宪法文本以彰显该项规定的重要性,增加规定是对法律合宪性的补强。但这种立法怠惰或立法疏忽并不是“与宪法抵触”,理解为“不适当”更为妥当。[55]

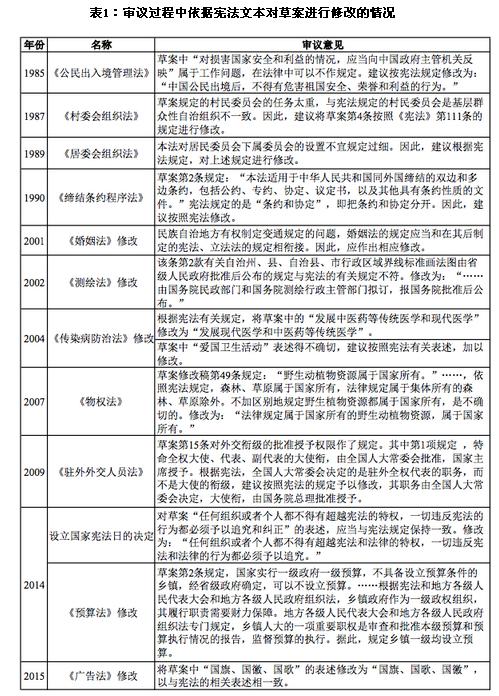

第三,法律委员会依据宪法文本,对法律草案中与宪法表述不一致的条款进行调整、修改或整条删除。如果说依据宪法维持法律草案规定和增加相关规定并不涉及法律草案与宪法的直接冲突,那么修改或删除法律草案中与宪法直接抵触的条款则是法律草案审议过程中更为典型的合宪性控制。根据表1所示,法律草案确实存在着与宪法直接抵触可能(2002年测绘法修改、2014年预算法修改),或者存在各种不适当(如“不宜”、“不确切”)的情形。法律委员会根据各方面的意见,依据宪法对草案文本作出修改,重新调整了权利义务关系或权力职责关系,维护了法律的合宪性。但值得注意的是,法律草案与宪法文本表述不一致并不一定意味着法律草案与宪法文本直接冲突,对法律草案的修改也可能并不会引起原有权利义务关系或权力职责关系的变化,譬如纯粹的语言表述调整,保持法律草案与宪法的一致性,或是依据宪法对法律草案进行进一步完善,处理的方式“更周到一些”。[56]

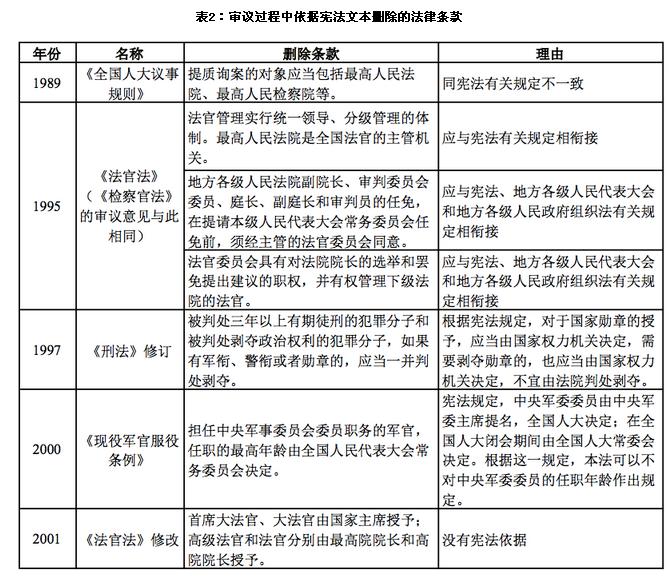

在某种情况下,当法律草案的某些条款与宪法直接冲突、没有宪法依据或没有必要规定时,法律委员会则会直接删去整条整款的规定。如表2所示,法律委员会在审议过程中整条整款删除的法律条款全部涉及全国人大及其常委会的职权,删除的理由包括:“同宪法有关规定不一致”,确保“宪法和法律相衔接”,法律“可以不作规定”和“没有宪法依据”。

从已有的立法实践来看,法律委员会的这种删除行为一方面维护了法制的统一,重申了全国人大及其常委会的职权范围,另一方面也显示出法律委员会在合宪性控制的过程中,对国家机构方面的发展相对保守和慎重。由于被删除的条款对我国人民代表大会制度作出改革,已经触及政治体制改革的核心,在没有明确的宪法依据、没有充分达成立法共识的情况下,法律委员会不会轻易允许法律草案中具有创新性的规定。以《法官法》为例,虽然《法官法》的起草者强调“起草工作以宪法为依据”,[58]在修改时起草者也专门对某些条款进行了说明,[59]但某些具有改革性的条款因没有明确的宪法依据而存在风险,最终被法律委员会删除。可见,法律委员会通过审议法律草案也控制着改革的合宪性,使相关改革保持在现实政治体制可以接受的范围之内。

综上,法律委员会依据宪法文本审议法律草案,维持、确认和提高法律草案合宪性,使宪法文本在审议过程中呈现出了“高级法”的形态,与宪法文本抵触或没有宪法依据的法律草案条款必须进行修改或者整条删除。但是,法律委员会在审议过程中并不会对宪法条款进行过多的说明,而只是简单地引用宪法的规定,以避免出现越权解释宪法的情况。[60]尤其值得注意的是,法律委员会并不会对法律草案的内容作出“违宪”或“违反宪法”的表述,而是使用“与宪法表述不一致”、“与宪法规定不符”、“没有宪法依据”、“不确切”、“不衔接”等表述,用以对法律草案的合宪性作出质疑性或否定性评价,这无疑丰富了《宪法》和《立法法》上的“抵触”和“不适当”的具体形态。由于法律草案没有法律效力,法律委员会也无权取代全国人大及其常委会作出具有法律效力的宪法判断,因此在审议过程中规避“违宪”概念的使用具有某种合理性。至于作为学术概念的“违宪”与上述实践中的宪法判断表述之间的关系,还有待结合宪法文本与法律文本进一步梳理。

四、法律草案审议中的衡量:以财产权与人身自由保障为例

根据上文展示的内容,文面判断方法过程简单、直接,以宪法文本为基础运用文面判断的方法审议法律草案能够在很大程度上避免法律草案与宪法文本直接抵触。但是,文面判断方法的实践并不能够展现法律草案审议过程中合宪性控制的全貌。原因在于:首先,法律委员会在运用文面判断方法时缺乏衡量,只是在文本对比的基础上解决文本上的“抵触”问题和部分因起草者疏忽、怠惰导致的“不适当”问题,却无法纠正草案中存在的不抵触宪法文本但“不适当”的规定,只能在一定程度上保证法律草案“符合宪法文本”,却不一定能保证法律草案“符合宪法精神”。其次,从实践来看,相关审议主体引用的宪法条款多集中在宪法总纲和国家机构部分,在基本权利保障方面效果有限。阿列克西认为,基本权利既是规则也是原则,而作为原则的基本权利规范乃是“最优化要求”(optimization requirements),需要在特定的事实和法律条件下最大限度地实现,因此需要根据比例原则来解释基本权利,而衡量(balancing)正是比例原则的体现。[61]在我国立法实践中,提交全国人大及其常委会审议的法律草案(送审稿)中含有大量“不适当”条款,这些条款虽然没有直接与宪法文本抵触,但严重干涉了公民的基本权利,与宪法精神存在冲突。在法律委员会提交的相关审议报告和草案修改意见汇报中,也包含了大量与“不适当”有关的判断,如“不妥当”、“不必要”、“不宜”、“要慎重”、“不成熟”等,其核心内容即在于判断法律条款的实质内容对基本权利的限制是否适当,并在这一基础上对草案内容进行调整。在判断过程中,衡量方法的运用发挥着重要作用,弥补了文面判断方法的不足。从审议的结果来看,某些法律草案的内容调整虽然与宪法文本没有直接关系,但是在保障公民基本权利、限制公权力滥用、落实程序正义等方面具有积极效果,甚至超前于不完善的宪法文本,使法律草案更符合宪法精神。[62]限于篇幅,本部分仅分析法律草案审议过程中,法律委员会是如何根据相关意见,运用衡量的方法保障公民财产权和人身自由这两项最重要的基本权利的。

对涉及基本权利保障和干预的立法而言,合宪性控制的核心在于审查立法自由形成空间中公权力对基本权利是否存在限制、以及这种限制是否适当,即“根据宪法的原则和精神…正确处理人民群众依法行使权利和国家机关依法管理的关系……注意防止不适当地扩大部门的权力和利益或损害公民的合法权益”。[63]根据审议法律草案的实践,法律委员会有权根据相关审议意见对相关条款的适当性进行实质性审查,这一审查过程大体可分为两步:

第一步,判断“要不要”,即干预基本权利的措施是否有存在、保留的必要,如果答案是否定的,则将上述限制手段删除,这是对该公权力措施的根本性否定。如在《大气污染防治法》(1987)草案中规定了“机动车船排污超标的应限期改造更新,超期仍不达标的应责令停止使用”的措施,在审议中法律委员会以“缺乏经验,标准不全,缺乏必要的监测手段”、“难以做到”为由删除。[64]在审议《未成年人保护法》草案时法律委员会以“还需进一步研究,以不规定为好”为由删除了其中所有对未成年人实行劳动教养的规定。[65]在审议《大气污染防治法》(2014)修订草案时,草案规定“省、自治区、直辖市政府根据本行政区域大气污染防治的需要,可以限制、禁止机动车行使”,法律委员会认为此措施“社会成本高,群众反响大,可以不在本法中普遍授权实施,由地方根据具体情况在地方性法规中规定”,继而删去了这一条款。[66]可见,被删除的条款主要是因为相关限制基本权利的措施不可行(“很难做到”),或者缺乏立法共识(“还需进一步研究”),或者对基本权利限制过大(“社会成本高、群众反应大”)。实施上述措施的成本已经高于达成目的后实现的利益,限制措施本身已经对公民的财产权和人身自由形成了过度干预,且无法在保留这一措施的基础上进行调整。而且,即便草案起草者已经对相关措施增加“必要”的限制,也未必扭转评价结果。如在审议《反不正当竞争法》草案时法律委员会认定草案中关于反不正当竞争执法机关“必要时”可以查封经营场所的措施属于“不宜”,进而删去相关规定。[67]

第二步,判断“改不改”。在确认限制基本权利措施本身有存在的必要后,进一步审查这种措施在适用的对象、情形、程序是否适当,是否存在滥用的可能。如果该项措施有存在的必要,但有可能对基本权利造成不当干预,则可以在原草案的基础上进行以下调整,将公权力对公民财产权与人身自由限制在必要的范围之内:其一,限缩相关措施的适用对象和适用情形,如限缩封锁疫区措施的适用情形、警察对犯罪嫌疑人继续盘问的情形、没收渔船的情形,限缩强制隔离戒毒的适用对象。其二,增加更严格的程序限制,防止相关措施被滥用。如表3所示,对于法律草案中规定的封锁疫区、税收保全与强制执行、盘问检查、查封扣押、强制隔离戒毒等诸多限制基本权利的措施,法律委员会承认其存在“是必要的”,但也意识到采取相关措施应“慎重”、加以严格限制,防止权力被滥谩薄审议后,相关措施的适用范围被大大限缩,并在此基础上设置了诸如“上级批准”、“出示证件”、“及时通知”等程序,尽可能降低这些措施对基本权利干预的程度。从相关的理由可以看出,法律委员会及相关审议主体对限制公民基本权利的公权力措施保持着某种警惕性,审议的过程客观上起到了限制公权力的效果,这也是合宪性控制中的应有之义。

上文所展示的审议实践事实上是一种“手段—结果”分析过程(means-end analysis)。不难发现的是,法律委员会的这种针对草案内容适当性的衡量与德国宪法学说中的比例原则(妥当性原则、最小伤害原则、均衡性原则)在目标上、方法上、价值取向上有着异曲同工之妙。 Bernhard Schlink认为,绝大多数现代宪法规定了广泛的权利和自由,保障所有的行为与表达,但国家可以相应地(proportionally)限制与干预。20世纪90年代以来随着宪法保障权利和自由范围的扩大,比例原则在世界上广泛传播。[68]亦即,比例原则所代表的“手段—结果”的衡量方法在世界各国划分国家权力与基本权利界限的宪法实践中具有共通性,“比例原则并不是一个易于适用和易于获取答案的普通原则,而是一个允许各种分析和修正的复杂原则。但它组织起了我们的推理,并指引我们在崎岖之路上找到答案”。[69]我国的法律草案审议实践并未形成体系性的违宪审查基准,但是,法律草案的审议者和社会公众对干预公民财产权和人身自由的措施保持高度警惕,在判断法律草案适当性的过程中自发地运用了“适可而止”(don't do more)[70]比例性思维,形成了“手段—结果”衡量方法的本土实践。这一过程并不刻板地依赖于宪法文本,而是在保障公民基本权利的宪法精神指引下,由法律委员会对法律草案的“适当性”作出判断,在这一基础上对法律草案进行调整,以确保法律草案在更深层次上的合宪性。如果缺乏这一分析和衡量的过程,法律即便与宪法文本不存在直接冲突,其合宪性也会大打折扣。当然,衡量的结果未必是绝对正确或最佳的方案,随着社会的发展和新的立法共识的达成,原有结果很可能会被推翻或进一步调整。[71]

综上所述,法律委员会在审议法律草案的实践中根据有关方面的意见,一方面根据宪法文本确保了法律文本与宪法文本不抵触,并在一定程度上纠正了起草者对宪法重要条款的忽略造成的不适当情况;另一方面,法律委员会也根据相关意见,运用“手段—结果”的分析方法进行衡量,在很大程度上避免或减少了国家对公民财产权和人身自由的干预,提高了法律草案中关键条款的“适当性”,使相关规定更加符合宪法精神和宪法价值,使法律草案的表决稿较之于最初的送审稿在合宪性方面有了明显的提高。如果将法律草案的审议视为一种中国式的违宪审查的过程,这可能就是实践中的宪法判断方法,如表4所示:

五、通过审议控制法律合宪性的优势与局限

(一)为什么审议法律草案能够成为法律合宪性控制的主要途径

由于“不唱对台戏”是我国宪法监督实践的一项重要方针,[72]因此在力求避免直接冲突的前提下,全国人大常委会从未公开撤销过行政法规和地方性法规,实践中全国人大的领导层也不愿意采取这种措施,而强调协商沟通解决。[73]由是观之,全国人大更不可能主动撤销常委会通过的法律。这也就意味着,在目前的政治体制和立法体制下,具有对抗性、强制性的宪法监督制度能否有效运转,是存疑的。因此,对法律合宪性的事后监督机制在我国并未发挥社会大众预期的效果。如上文所示,反而审议过程中存在着大量的合宪性控制活动。在目前缺乏专门宪法监督程序和监督机关的体制下,无疑审议法律草案成为了提高法律合宪性的主要途径。原因在于,较之于法律合宪性的事后监督机制,审议过程中的合宪性控制具有以下优势:

第一,合宪性控制的成本较低。通过审议法律草案确保法律的合宪性,能够在很大程度上将违宪消灭在源头,避免法律违宪事实的发生。在强调法律稳定性的背景下,法律一旦生效,即不宜频繁修改,即便法律具有违宪的嫌疑,也需要等待修改或者废止的时机,纠正成本高昂。如果能在法律草案审议阶段纠正草案中的违宪问题,就能够大大降低宪法监督的成本,达到宪法监督的理想效果。从《公报》刊载的信息来看,前文提及的《监狱法》、《证券法》中存在的涉嫌抵触宪法的条款并非不能在审议过程中发现和纠正,而是由于相关审议主体和有关部门并没有就相关条款的合宪性提出质疑。随着立法公开程度的提高,立法过程中的公众参与有助于发现和纠正草案中存在的违宪嫌疑,提高审议质量,更有效地预防违宪。[74]

第二,审议的过程是一种非对抗性的监督。通过审议法律草案确保法律的合宪性,既能够实现全国人大及其常委会对其他国家机关的制约,突出监督的本义,也能够在相当程度上避免国家机关之间发生直接冲突。虽然法律都是由全国人大或全国人大常委会通过,但绝大部分的法律是由国务院部门起草、由国务院提请全国人大及其常委会审议的。[75]因此,全国人大及其常委会对法律草案的审议、修改大部分不是立法机关的自我监督,而是对法律起草单位——主要是国务院的监督,因此针对立法机关自我监督“审查依据不足”、“审查不能”、“审查效果不明显”[76]的质疑会大大减轻。蒋劲松的研究表明:在六至十一届全国人大常委会任内,国务院提交的法律案中,全国人大常委会组成人员对其中79%(150部)提出的修改意见被法律委员会全部采纳。这证明全国人大常委会组成人员对国务院提交的法律草案有极强的修改能力,[77]国务院无法独断法律草案的内容。[78]在法律审议过程中固然会出现矛盾和争论,但立法作为一个集思广益的过程,不同意见的冲突和碰撞得到了领导层的包容和提倡,[79]“在审议法律案时,不同意见的争论是经常有的”,[80]这也为在审议法律草案的过程中的充分讨论协商提供了空间。

第三,全国人大常委会、法律委员会在审议阶段较为主动。这意味着立法机关有条件主动地进行合宪性控制,或者对立法过程中存在的合宪性争议作出正面的、直接的回应。具体表现在以下三个方面:其一,与我国法院是否有权适用宪法存在争议的情况不同,在立法过程中,全国人大代表、全国人大常委会组成人员和相关专门委员会有权直接依据宪法对法律草案的合宪性、适当性提出意见,供全国人大及其常委会考虑。全国人大及其常委会的历任领导人也一直在强调“制定法律要与宪法联系起来搞”的自觉。[81]因此,相关审议主体有条件在审议过程中充分应用宪法。其二,在立法的利益博弈中,宪法可以成为、而且已经成为各方主张利益的根据,法律委员会在统一审议法律草案时也可以根据宪法消弭争议,“以宪法为准绳,才好取得一致意见”。[82]这意味着宪法文本的重要性在提升。林彦和Ginsburg指出:“在中国立法过程日益公开、针对特定条款的辩论日益激烈的情况下,宪法成为了立法辩论中可供利用的资源,因而其中的宪法问题也凸显出来。这种情况一旦出现,立法机关在法律上和政治上都有义务对此作出及时回应。有时外来的宪法质疑会打乱立法议程,迫使立法机关检视立法活动,并对存在问题的草案给出一个具有说服力的解释。”[83]其三,审议的法律草案尚未生效,对法律草案的改动对实际生活并无影响,这就意味着相关审议主体敢于对法律草案进行较大的调整,或者对草案提出较为尖锐的反对意见。且法律草案提交人大常委会审议后,人大常委会在会议议程安排、审议进度、争议协商协调、草案修改方面即掌握了主动权,远大于法律起草阶段和法律通过之后对法律实施状况的监督阶段。

第四,法律草案审议中的合宪性控制作为一项长期实践,为中国的宪法监督积累了大量的技术经验。中国目前法规、规章的备案审查处于内部运行状态,具体的运行实践与技术操作并不易为外界知晓,因此很难在学术上进行经验总结和提炼。但全国人大及其常委会对法律草案的审议程序是立法的必经程序,《全国人大常委会公报》上也统一刊载了相当数量的法律草案审议报告,从中能够观察到立法机关对法律草案中与宪法抵触、不一致、不适当条款的判断方法和处理方式,正如上文表4所示,随着立法过程的进一步公开和立法经验的积累,上述仍显粗糙的技术方案存在着精细化的空间。从经验主义的角度出发,法律草案的审议活动较之于尚未公开运转的备案审查,更能够为未来中国宪法监督制度的发展完善提供本土经验。

有学者指出:“在我国宪法实施监督制度中,积极主动地事前预防和监督是常态,事后纠正违宪现象和违宪行为是一种备用的法律手段,只有在迫不得已、确有必要时才出手纠正违宪……是一种备而不用、备而少用但有备无患的宪制手段。”[84]法律草案审议过程中存在的合宪性控制机制由于存在上述优势,使预防法律违宪常态化、机制化成为了可能。因此,审议法律草案就成为当下确保我国法律合宪性的可行的、也是主要的方式。

(二)通过审议控制法律合宪性的局限

上文已经论证,在目前的宪法体制下,通过审议提高法律草案的合宪性较之于事后监督更具优势,也确实发挥了一定的积极作用。但这一机制仍然有其局限性:一方面,法律委员会统一审议法律草案毕竟只是立法程序之一环,缺乏专门的监督机关和特定的监督程序,因此它不是法国式的事前宪法审查。另一方面,虽然法律委员会可以对所有法律草案中的任何问题(包括程序问题和实质内容)提出修改意见,但这种合宪性控制机制存在着特有的局限。对法律草案进行修改不仅仅要判断草案是否与宪法抵触、是否适当,还必须在修改稿和表决稿中提出相关问题的解决方案;既要最大程度确保草案的合宪性,也要保证草案在通过后能够执行,因此合宪性控制的过程必然会受到客观条件的影响。全国人大及其常委会、法律委员会对某些可能存在问题的规范也会持回避、包容的态度,具体包括:

第一,无法质疑行政法规草案的合宪性。在因立法时机不成熟,先制定行政法规以积累经验的情况下,全国人大及其常委会并不会对相关行政法规的合宪性提出质疑。比如,1994年10月《出版法》草案曾列入八届全国人大常委会第十次会议议程,但审议时常委会组成人员对草案提出不同意见,国务院以“先颁布行政法规,待时机成熟时再制定法律”为由撤回议案。[85]如果国务院没有将存在问题的法律草案提交全国人大及其常委会审议,法律委员会只能建议有关部门调查研究、修改完善,“在条件成熟时”提出法律草案。[86]由法律降格为行政法规并不能提高规范本身的合宪性,但在对法律草案存在重大分歧的情况下,先制定行政法规(以及地方性法规)而不是制定法律也是一种权宜之策,既能够避免违宪的法律出台,也能够满足现实管理的需要。因此可以说,部分行政法规是作为立法条件不成熟时期法律的替代品出台的,具有“积累经验”的功能。全国人大代表常委会组成人员虽然可能对相关法律草案内容存在质疑,但并不会阻止相关法律草案转变为行政法规出台。这在一定程度上或许能够解释为何某些在合宪性、合法性方面“不成熟”的行政法规(如原《拆迁条例》、《收容遣送条例》等)能够被全国人大及其常委会容忍。

第二,法律委员会的意见不具有终局性。虽然法律委员会在审议过程中处于形式上的核心地位,有权决定采纳或拒绝全国人大代表、全国人大常委会组成人员以及相关方面的意见,但法律委员会亦无法独自决定关键条款哪谌荩而需要与相关国家机关协商、沟通。如果存在重大分歧,法律委员会亦会进行保守处理。如审议《集会游行示威法》草案时,法律委员会根据有关委员意见建议增加规定,申请集会游行示威不予许可对人民政府复议决定不服的,允许向法院起诉。最高人民法院反对这一修改,有些委员也提出了不同意见,法律委员会最终决定“暂不作规定”。[87]1987年在审议《全国人大常委会议事规则》草案时,法律委员会根据有的委员的意见,并同最高法、最高检商议,将“两高”列为质询对象,[88]但在1989年审议《全国人大议事规则》草案时,却因有代表提出“与宪法有关规定不一致”而不再把“两高”列为全国人大代表联名的质询对象,导致两部法律之间规定不衔接。

第三,回避宪法判断,包容法律的违宪嫌疑。在法律或法律草案中存在的问题尚不具备解决条件的情况下,不判断相关条款是否与宪法抵触或是否适当,也不予修改。如1998年审议《土地管理法》修订草案时,有常委会委员指出现行征地制度在补偿方面存在严重问题,应予修改,但法律委员会提出“征用土地的补偿费问题较为复杂,各地情况也不同,现在难以做进一步修改”;[89]2005年在审议《公务员法》草案时,面对男女是否同龄退休的争论,法律委员会认为“对公务员的退休年龄作调整的客观条件不具备”,对草案规定“不作修改较为稳妥”;[90]法律委员会在审议《未成年人保护法》草案时虽然删去了有关劳动教养的规定,但并未认定劳动教养制度与宪法抵触或不适当,而且在审议原《治安管理处罚条例》修订草案时确认其存在的必要性,[91]并在审议《治安管理处罚法》草案时指出“在违法行为矫治法出台前,仍按全国人大常委会批准的有关劳动教养问题的决定等国家有关规定执行”。[92]

由上文可见,法律草案审议过程中的合宪性控制建立在立法时机成熟、有关方面在重大问题上达成基本一致或有明确宪法依据、对草案的改动与客观条件相适应的基础之上。立法时机的成熟意味着制定法律或修改法律的程序能够启动,法律草案才能够进入审议程序;有关方面在重大问题, 上能够达成一致意见,或宪法上有明确的依据(如居委会、村委会与基层政府的关系定位),法律委员会才能坚持己见;在客观条件具备的情况下, 法, 律委员会才可能同意对法律草案中存在的问题作出修改(如2002年水法修改)。因此可以认为:在现有的立法体制下,法律草案经过充分的审议后,能够在最大程度上避免与宪法文本相抵触,法律草案中限制公民基本权利的具体措施也能够在相当程度上进一步规范,但对于宏观的体制性、系统性问题,法律委员会在条件不成熟的情况下会采取谨慎、回避和包容的态度。

综上,即便通过审议法律草案能够对确保和提高法律的合宪性起到一定的作用,在目前的情况下通过审议法律草案对法律的合宪性进行控制较之于其他事后监督机制都更为可行,但其优势仍然无法否认这一事实:中国缺乏专门的宪法监督机关和特定的宪法监督程序,法律中存在的许多违宪嫌疑至今尚未得到妥当地处理。通过审议法律草案控制法律的合宪性能够为将来宪法监督制度的完善提供经验、技术的积累,但无法替代宪法监督制度本身。

六、完善的可能性

最终的问题是:如何完善法律草案的合宪性控制机制?笔者认为,如果坚持通过事前抽象审查的方式确保法律的合宪性,即没有必要在全国人大之下另行成立一个宪法审查机构——比如宪法委员会。在坚持现行人民代表大会制度的前提下,在全国人大之下设立宪法委员会作为全国人大的专门委员会之一无疑是成本最低的选择。[93]但在法律合宪性的事前监督方面,它很难与法律委员会进行合理、有效的分工。在法律委员会统一审议法律草案的基础上,宪法委员会再次对法律草案的合宪性(全部或选择性)进行确认并无必要。如果法律草案存在争议,全国人大常委会可以通过推迟表决、增加审议次数的方式继续研究、沟通,再由法律委员会根据审议意见提交表决稿,[94]法律委员会也可以就某一重大问题进行专题汇报。[95]作为专门委员会的宪法委员会对法律草案的审议并不比全国人大常委会的全体会议审议具有更高的正当性。[96]而且现行审议过程中的合宪性控制存在局限在很大程度上并不是全国人大及其常委会能够单方面克服的,很难说单纯成立一个宪法委员会就能够解决目前存在的问题。因此,增设新的专门委员会对于事前的宪法监督可能不会有太大的帮助。

回顾我国的立法实践,城乡选举权实现平等、劳动教养制度的废除等重大进步无不依赖于执政党的坚定决策和大力推动,这意味着在既有的顶层设计下,法律中存在的缺陷在立法程序启动、法律草案起草时就可能解决,而无须通过全国人大及其常委会的审议予以纠正,解决目前法律中某些关键条款合宪性不足的问题,仍需要通过修改法律或制定新法取代旧法的方式。完善法律草案审议中的合宪性控制机制,目的在于避免今后通过的法律中出现与宪法文本抵触或者与宪法精神不符的条款,产生新的“不良资产”。推动立法过程的进一步公开,完善立法协商机制和审议过程中的重大分歧解决机制能够有效提高正式审议的质量和效率。2015年《立法法》根据十八届四中全会“完善立法体制,深入推进科学立法、民主立法”的要求,增加了法律草案重大分歧听证机制、法律草案统一公开征求意见机制,全国人大有关部门应当提前参与有关法律的起草工作等内容,这些能够促进对法律草案的讨论,使法律草案在表决前有更多机会接受来自各方面的合宪性检视,为草案审议阶段的合宪性控制机制发挥作用提供更为广阔的空间。在这一基础上,未来在适当的时机全面公开审议意见、引入法律草案逐条辩论机制、通过进一步落实差额选举确保全国人大代表的素质、进一步实现全国人大代表和常委会委员的专职化等措施亦应列入改革的选项之中。在目前宪法监督机关与最高立法机关身份重合、缺乏专门宪法监督程序的情况下,通过完善立法程序,尤其是其中的审议程序来提高立法质量,显然是控制法律合宪性最为务实的策略,也能够较快地产生实际的、积极的效果。

作为一种合宪性控制机制,全国人大及其常委会对法律草案的审议虽然存在上述的局限性,但对于提高我国立法质量、确保和提高法律条款的合宪性已经、并仍在发挥着重要作用,也为中国宪法监督制度的发展积累了宝贵的实践经验。法律委员会根据有关方面的意见统一审议法律草案的程序设计也起到了维护法制统一、保障公民权利、限制国家权力、落实程序正义的效果。中国未来的宪法监督制度设计,也应该在这一实践基础上进一步完善,而不是轻易抛弃甚至无视这一重要的本土资源。

【作者简介】

邢斌文,吉林大学法学院宪法学与行政法学专业2014级博士研究生。

【注释】

本文系2016年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“合宪性控制的理论与实践研究(16JJD820006)”的阶段性成果。

感谢上官丕亮教授、王蔚副教授、徐大闯、周斯佳、胡若溟和审稿老师对本文提出的意见。

[1]彭真:《论新中国的政法工作》,中央文献出版社1992年版,第396页。

[2]《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,人民出版社2014年版,第8页。

[3]具体争论参见莫纪宏、翟国强主编:《宪法学的新发展》,中国社会科学出版社2014年版,第230~236页。

[4]参见吴天昊等:《新中国宪法行政法60年》,上海社会科学出版社2010年版,第245页。

[5]焦洪昌主编:《新编宪法学》,北京师范大学出版社2011年版,第330页。

[6]习近平:“在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话”,载《人民日报》2012年12月5日,第2版。

[7]林彦:“通过立法发展宪法——兼论宪法发展程序间的制度竞争”,《清华法学》2013年第2期,第37~60页。

[8]如1988年全国人大常委会通过的《水法》第3条第2款规定“农业集体经济组织所有的水塘、水库中的水,属于集体所有”。直到2002年修改《水法》,在激烈争论后,才依据《宪法》将本款改为“农村集体经济组织所有的水塘、水库中的水,归农村集体经济组织使用”。在草案审议过程中,法律委员会认为:“考虑到水资源属于国家所有,不宜恢复现行水法关于属于集体所有的规定”,这事实上已经承认原规定与宪法冲突。参见乔晓阳:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国水法(修订草案)》有关农村集体经济组织水权问题修改情况的报告”,《全国人民代表大会常务委员会公报》(以下简称“《公报》”)2002年第5期,第382页。

[9]参见《监狱法》第47条:罪犯在服刑期间可以与他人通信,但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件,可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件,不受检查;《证券法》第180条第4项:国务院证券监督管理机构依法履行职责,有权采取下列措施:(四)查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料;2012年通过的《证券投资法》114条也有相同规定。

[10]参见李林、翟国强:《健全宪法实施监督机制研究报告》,中国社会科学出版社2015年版,第84页。

[11]2004年修宪区分“征收”和“征用”后,2009年全国人大常委会集中对16件法律和法律解释中的有关“征用”的条款进行了修改,以确保法律与宪法的一致。参见“全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定”,《公报》2009年第6期,第553~558页。

[12]参见《全国人民代表大会关于〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉的决定》(1990)和《全国人民代表大会关于〈中华人民共和国澳门特别行政区基本法〉的决定》(1993)。

[13]参见“全国人大环境与资源保护委员会关于第十届全国人民代表大会第三次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告”,《公报》2005年第7期,第705页。另外,全国人大代表多次联名提出议案,要求全国人大常委会废除劳动教养制度、收回对国务院的税收立法授权等,也可以看作是对法律合宪性的维护。

[14]参见乔石:《乔石谈民主与法制》(下),人民出版社、中国长安出版社2012年版,第450页。

[15]〔日〕大石真:“违宪审查机能的分散与统合”,潘迪、穆文秀译,《浙江社会科学》2010年第5期,第25、32页。

[16]参见尹中卿:《中国人大组织构成和工作制度》,中国民主法制出版社2010年版,第231页。有人指出在人大工作中不宜混淆“审议”与“审查”,认为“审查”是人大的职权,“审议”是行使职权的方式。参见陈仕猛:“也谈‘审议’与‘审查’”,《楚天主人》2009年第2期,第27~28页。也有学者认为,审议和审查内容、对象大致相同,惟字义有区别,前者是作充分详细评议,后者是得出结论而调查其内容的意思。参见许剑英:《立法审查理论与实务》,五南图书出版公司2004年版,第3页。我国《宪法》中虽未规定全国人大及其常委会的“审议”行为,仅规定了全国人大专门委员会的“审议”行为,但根据《全国人大组织法》第37条第3项之规定。全国人大专门委员会审议法律规范的合宪性与合法性实质上就是在“审查”相关规范的合宪性与合法性。

[17]See Murray Scot Tanner: The Politics of Lawmaking in China: Institutions, Processes and Democratic Prospects, Clarendon Press 1999, p.217,221.

[18]许崇德:《许崇德全集》(第2卷),中国民主法制出版社2009年版,第554页。

[19]赵苍璧:“关于修改《逮捕拘留条例》的补充说明”,载全国人大办公厅编:《〈全国人大常委会公报〉停刊期间全国人民代表大会及其常务委员会制定或者批准的法律及部分文件1966—1979年卷》,中国法制出版社2004年版,第273~274页。原《条例》第9条规定“执行逮捕、拘留的机关,在逮捕、拘留人犯的时候,为了寻找犯罪证物,可以对人犯的身体、物品、住处或者其他有关的地方进行搜查;如果认为其他有关的人可能隐藏人犯或者隐藏犯罪证物,也可以对他的身体、物品、住处或者其他有关的地方进行搜查”。后修改为“如果发现其他的人有隐藏人犯或者隐藏犯罪证物的嫌疑,也可以……进行搜查。”

[20]法案委员会建议,《全国人大组织法》草案第40条按照宪法规定,增加规定全国人大代表必须“保守国家秘密”。

[21]“中华人民共和国第五届全国人民代表大会法案委员会关于四个法律案的审查报告”,《公报》1982年第5期,第390~391页。

[22]习仲勋:“关于四个法律草案的说明”,《公报》1982年第5期,第383页。

[23]参见“全国人民代表大会常务委员会委员长会议纪要”,《公报》1983年第1期,第24页。

[24]《彭真传》编写组:《彭真传》(第四卷),中央文献出版社2012年版,第1585页。

[25]参见李鹏:《立法与监督:李鹏人大日记》(上),新华出版社、中国民主法制出版社2006年版,第19页。

[26]蒋劲松:《代议法导论:基于中国人大制民主法治化》,法律出版社2016年版,第532页。

[27]乔晓阳:《中华人民共和国立法法讲话》(修订版),中国民主法制出版社2008年版,第149页。

[28]全国人大法律委员会工作规则第1条,参见刘政:《人民代表大会工作全书》,中国法制出版社1999年版,第388页。

[29]黄卉:《法学通说与法学方法》,中国法制出版社2015年版,第192页。

[30]杨景宇:《法治实践中的思考》,中国法制出版社2008年版,第527页。

[31]根据《公报》,六届至十二届全国人大法律委员会人数(以每届一次会议通过的任命名单为准)分别为:13人(第六届)、21人(第七届)、18人(第八届)、19人(第九届)、24人(第十届)、24人(第十一届)、23人(第十二届)。成员中包含了全国人大系统出身的专业立法官员、原党政系统高官、知名法学家和其他知名学者。

[32]参见刘政、程湘清:《民主的实践:全国人民代表大会及其常委会的组织和运作》,人民出版社1999年版,第300页。

[33]彭真指出:恐怕很难设想再搞一个比全国人大常委会权力更高、更有威望的来管(监督宪法实施)这件事。凡是人大和它的常委会认为有违反宪法的问题,就可以交有关的专门委员会去研究。参见王汉斌:《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,中国民主法制出版社2012年版,第127页。

[34]参见陈云生:《民主宪政新潮——宪法监督的理论与实践》,人民出版社1988年版,第254页;汪铁民:“完善规范性文件审查制度的若干构想”,《人大研究》1996年第2期,第27页。

[35]参见《立法法》第36条、第38条、第39条。

[36]前注[30],杨景宇书,第121页。

[37]参见《立法法》第35条。

[38]审议《土地管理法(草案)》时,法律委员会根据有关方面的意见,建议废止与本法规定不一致的《国家建设征用土地条例》和《村镇建房用地管理条例》。参见宋汝棼:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国土地法》(草案)审议结果的报告”,《公报》1986年第5期,第189页。(1986—1987合订本)。

[39]法律委员会审议《行政处罚法》草案时提出:“建议对本法公布前制定的法规和规章关于行政处罚的规定与本法不符合的,自本法公布之日起即依照本法抓紧进行修订,并在1997年内修订完毕”。参见薛驹:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国行政处罚法(草案)》和《中华人民共和国刑事诉讼法修正案(草案)》审议结果的报告”,《公报》1996年第3期,第193页。

[40]审议《税收征收管理法》草案时,法律委员会认为,不经过司法机关而直接通知银行冻结或者强行划拨当事人的存款应当由法律规定。目前除海关和税务机关以外,有些行政部门直接通知银行暂停支付或者划拨当事人存款的做法不是法律规定的,建议有关部门予以清理。参见宋汝棼:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国税收征收管理法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1992年第5期,第402页。

[41]2004年在审议《传染病防治法》修订草案时,法律委员会就患传染病死亡的患者尸体的处理,是否应赋予民族自治地方变通处理的权力进行了研究,梳理了《传染病防治法》实施十五年来的地方性法规,发现并没有地方作出变通规定,因此删去了草案中赋予民族自治地方的变通的权力。参见胡光宝:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国传染病防治法(修订草案)》审议结果的报告”,《公报》2004年第6期,第446页。

[42]现行《立法法》第60条第2款。

[43]根据《公报》刊载的信息,仅有《著作权法》(1990)、《公司法》(1993)在审议的过程中增加了“根据宪法,制定本法”的表述,其目的分别在于消弭《著作权法》制定过程中关于出版自由与著作权保护关系的争议和“进一步表明公司法的立法依据”。参见宋汝棼:“关于《中华人民共和国著作权法(草案修改稿)》修改意见的汇报”,《公报》1990年第4期,第334页;项淳一:“关于公司法(草案修改稿)和修改会计法的决定(草案)修改意见的汇报”,《公报》1993年第7期,第893页。《矿产资源法》和《物权法》在审议时也增加了宪法作为立法依据,但《公报》上并未刊载相关审议的文件,也未披露正式的原因。

[44]翟国强:《宪法判断的方法》,法律出版社2009年版,第138页。

[45]宋汝棼:“关于《中华人民共和国城市居民委员会组织法(草案修改稿)》几点修改意见的汇报”,《公报》1989年第6期,第453页。

[46]参见王汉斌:“第七届全国人大法律委员会关于两个法律草案审议结果的报告”,《公报》1989年第2期,第178页。

[47]周克玉:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国村民委员会组织法(修订草案)》初步审议情况的汇报”,《公报》1998年第5期,第516页。

[48]前注[8],乔晓阳文,第382页。

[49]参见张友渔:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国统计法(草案)》的审查报告”,《公报》1983年第5期,第294页。

[50]参见张友渔:“全国人大法律委员会关于《民族区域自治法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1984年第2期,第106页。

[51]参见沈鸿:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国治安管理处罚条例(修改草案)》审议结果的报告”,《公报》1986年第6期,第350页。

[52]参见雷洁琼:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国邮政法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1986年第7期,第451页。

[53]参见前注[46],王汉斌文,第177页;项淳一:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国审计法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1994年第6期,第432页。

[54]参见王维澄:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国立法法(草案)》审议结果的报告”,《公报》2000年第2期,第136页。

[55]参见翟小波:《论我国宪法的实施制度》,中国法制出版社2009年版,第61页。

[56]周克玉:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国国家通用语言文字法(草案)》修改情况的汇报”,《公报》2000年第6期,第595页。

[57] 1980年制定的《婚姻法》第36条规定:“民族自治地方人民代表大会和它的常务委员会可以依据本法的原则,结合当地民族婚姻家庭的具体情况,制定某些变通的或补充的规定。自治州、自治县制定的规定,须报请省、自治区人民代表大会常务委员会批准。自治区制定的规定,须报全国人民代表大会常务委员会备案”。

[58]任建新:“关于《中华人民共和国法官法(草案)》的说明”,《公报》1995年第1期,第70页。

[59]肖扬在草案说明中指出:首席大法官和大法官位居国家重要审判岗位,法律确定其法官等级并由国家主席授予,可以体现国家对法官地位的尊重,也符合国际惯例。参见肖扬:“关于《中华人民共和国法官法修正案(草案)》说明”,《公报》2001年第5期,第393页。

[60]即便如表1所示,法律委员会主动提出或认可草案中“村委会任务太重”、“居委会下属委员会设置不宜过细”的意见,貌似是对宪法中的“自治”进行原旨解释,但仍然避免从正面对“自治”作出界定,按照宪法文本修改毋宁也是一种回避宪法解释的方法。

[61]Robert Alexy, Balancing, Constitutional Review, and Representation, International Journal of ConstitutionalLaw, vol.3(2005), p.572,573.

[62]如1993年在审议《国家安全法》草案时有委员提出“国家安全机关行使职权时,必须注意保护组织和个人的合法权益,不好无偿调用组织和个人的合法财产”,因而增加了“支付适当费用”的规定。参见项淳一:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国国家安全法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1993年第1期,第16页。但当时宪法文本中还没有关于“有偿征收征用”的规定。

[63]田纪云:“全国人民代表大会常务委员会工作报告”,《公报》1998年第1期,第65页。

[64]参见宋汝棼:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国大气污染防治法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1987年第5期,第259页。

[65]参见宋汝棼:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国未成年人保护法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1991年第5期,第498页。

[66]参见孙宝树:“全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》审议结果的报告”,《公报》2015年第5期,第858页。

[67]参见蔡诚:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法(草案)》审议结果的报告”,《公报》1993年第5期,第551页。

[68]See Bernhard Schlink: Proportionality in Constitutional Law: Why Everywhere but Here, Duke Journal ofComparative & International Law, vol.22(2012), p.298.

[69]同上,第301页。

[70]同上,第292页。

[71]比如原《食品卫生法》在审议中虽删去了执法机关有权查封经营场所的的规定,但2009年制定的《食品安全法》第77条恢复了执法机关查封营业场所的权力。

[72]参见彭真:《彭真文选》,人民出版社1991年版,第472页;万里:《万里文选》,人民出版社1995年版,第585页;前注[25],李鹏书(下),第531、538页。

[73]同上,李鹏书,第560页;前注[14],乔石书,第357页。

[74]如针对《网络安全法》草案二审稿第46条,张翔提出此条侵犯公民的通信秘密,不符合宪法规定,而2016年11月7日通过的《网络安全法》第47条相对于原草案进行了相应的修改。参见张翔:“检查公民通信是谁的权力?——小议网络安全法二审稿第46条”,载《法治周末》2016年8月31日,第01版。

[75]据笔者统计,在1979至2013年间全国人大及其常委会通过、截至2013年初仍然有效的法律中,只有25%是由全国人大系统(各专门委员会、委员长会议或全国人大常委会法工委)牵头起草的,而国务院系统起草的法律占到了60%.数据来源于全国人大常委会法工委立法规划室编:《中华人民共和国立法统计(2013年版)》,中国民主法制出版社2013年版,第3~90页。

[76]本书编写组编著:《规范性文件备案审查制度理论与实务》,中国民主法制出版社2011年版,第150~151页。

[77]参见前注[26],蒋劲松书,第481页。

[78]同上,第528页。

[79]参见前注[72],彭真书,第613页;前注[14],乔石书,第343页。

[80]同上,乔石书,第503页。

[81]参见前注[24],《彭真传》编写组书,第1498页。

[82]同上,第1500页。

[83]Yan Lin & Tom Ginsburg: Constitutional Interpretation in Lawmaking: China's Invisible Constitutional Enforcement Mechanism, The American Journal of Comparative Law, vol.63(2015), p.471.

[84]前注[10],李林、翟国强书,第101页。

[85]参见“全国人大法律委员会关于第八届全国人大第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告”,《公报》1996年第9期,第1191页。

[86]国务院宗教事务管理局在1989年即起草出《宗教法》初稿,但国务院提出鉴于宗教法涉及面广,问题比较复杂,难度较大,国务院决定先制定行政法规。参见“关于第八届全国人大第二次会议主席团交付法律委员会审议的代表提出的议案审议结果的报告”,《公报》1994年第8期,第616页。

[87]宋汝棼:“关于《中华人民共和国集会游行示威法(草案)》(修改稿)几点修改意见的汇报”,《公报》1989年第5期,第379页。

[88]参见张友渔:“全国人大法律委员会对《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则(草案)》审议结果的报告”,《公报》1987年第6期,第346页。

[89]李伯勇:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国土地管理法(修订草案)》初步审议情况的汇报”,《公报》1998年第4期,第366页。

[90]胡光宝:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国公务员法(草案)》审议结果的报告”,《公报》2005年第4期,第325~326页。

[91]参见沈鸿:“关于《中华人民共和国治安管理处罚条例(修改稿)》修改意见的说明”,《公报》1986年第6期,第352~353页。

[92]周坤仁:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国治安管理处罚法(草案)》修改情况的汇报”,《公报》2005年第6期,第459页。

[93]1993年修宪时中国共产党中央委员会曾说明:“根据宪法第七十条的规定,全国人大可以设立专门委员会性质的宪法监督委员会,宪法可以不再作规定”。参见“关于修改宪法部分内容的建议的说明”,《公报》1993年第2期,第193页。

[94]在《立法法》正式规定三审制之前,全国人大常委会对于某些重要法律已经增加了审议次数,如《全民所有制工业企业法》(1988,6审)、《著作权法》(1990,4审)、《节约能源法》(1997,4审)。

[95]2002年修改《文物保护法》、《水法》时都曾运用这一方式。

[96]当然,目前全国人大常委会对法律草案的审议除了初审由全体会议听取法律草案的说明报告,之后仍以分组审议和联组审议的方式为主,蔡定剑认为,分组审议方式容易让工作机构掌控对法律草案的修改权,因此法律草案审议应一律改为全体会议审议。参见蔡定剑:“论人民代表大会制度的改革与完善”,《政法论坛》2004年第6期,第17页。

稿件来源:《清华法学》2017年第1期

原发布时间:2017/3/14 9:27:04

网络地址:http://article.chinalawinfo.com/ArticleFullText.aspx?ArticleId=98961&lis...