【全文】

前言

近日,上海市第二中级人民法院(以下简称“上海二中院”)在其官方微信公众号上发布《有限合伙人能否代位行使股东知情权?》一文,系一件有关有限合伙人(以下简称“LP”)诉被投公司要求代合伙企业查阅和复制合伙企业持股期间被投公司的股东会会议记录、财务会计报告,并查阅被投公司会计账簿、会计凭证,获法院终审支持的典型案例。根据案件背景的介绍,前述合伙企业应不是私募基金,那么,该案判决结果是否可以适用于私募基金领域呢?如果能够适用,那么,该等派生诉讼权利与管理人信息披露义务又应当是什么关系?本问将从这个案例出发,尝试探讨LP派生知情权之诉的有关问题。

一、案情简介与裁判思路

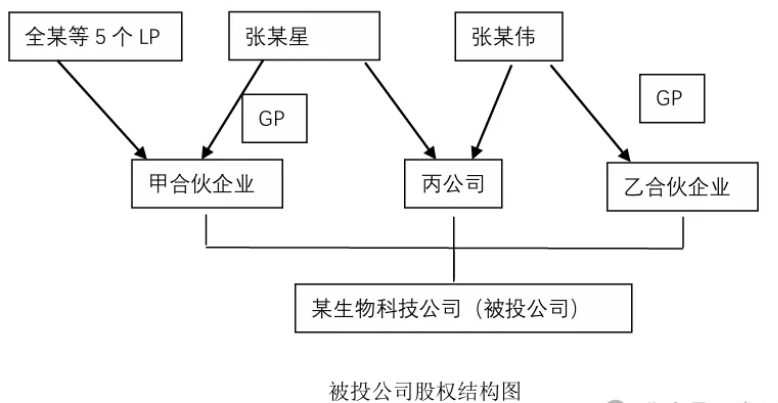

根据微信号“上海二中院”发布的信息,[1]某企业股权结构图如下:

张某星、张某伟为父子,二人还分别担任生物科技公司法定代表人、执行董事兼总经理和监事。从上图可知,张某星、张某伟通过担任甲合伙企业、乙合伙企业普通合伙人(以下简称“GP”)获得两合伙企业对被投公司的全部表决权,因此,张某星、张某伟合计持有被投公司100%的表决权,可以认定为被投公司的实际控制人。

全某是甲合伙企业的LP之一,因获知被投公司经营严重亏损并停业,遂要求作为GP的张某星问询相关情况无果。根据甲合伙企业合伙协议约定,执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业经营和财务状况。但张某星作为执行事务合伙人,从未向其他有限合伙人披露企业经营和财务状况,也未以甲合伙企业名义向生物科技公司行使股东知情权并报告查阅结果。故全某以自己的名义将被投公司诉至法院,要求代甲合伙企业查阅和复制甲合伙企业持股期间被投公司的股东会会议记录、财务会计报告,并查阅生物科技公司会计账簿、会计凭证。

上海二中院经审理认为,首先,全某可提起的派生诉讼应包括股东知情权诉讼。其一,合伙企业法没有对有限合伙人提起派生诉讼主张权利的范围作出限定。其二,有限合伙人代位行使股东知情权与公司法对股东知情权主体的规定不冲突。其三,甲合伙企业合伙协议未对有限合伙人权利,以及有限合伙人提起派生诉讼作特别约定。其次,张某星构成怠于行使权利。最后,全某提起本案诉讼是为了甲合伙企业的利益。综上,上海二中院维持原判,判决支持全某的有关诉求。

二、派生诉讼的适格主体

所谓派生诉讼,也称代位诉讼,是指当公司企业权益受到损害,而公司董监高或合伙企业执行事务合伙人怠于提起诉讼,股东、有限合伙人为了维护公司、合伙企业利益,依据法定程序以自己的名义直接向人民法院提起诉讼的制度。[2]那么,派生诉讼的主体应为能够代位行使公司权利的有权股东或代位行使合伙企业权利的有限合伙人,因上述案例讨论的是LP代位行使合伙企业权利,且本文重点拟探讨合伙型基金中的LP权利行使问题,因此,对于股东代位权暂不作为本文探讨之列。

根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称《合伙企业法》)第六十八条第二款第(七)项[3]的规定,有限合伙人可以在执行事务合伙人怠于形式权利时,督促其行使权力或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼,而该行为不视为执行合伙事务。也就是说,一般而言,由于执行事务合伙人或管理人在合伙企业或合伙型基金中享有了企业的经营决策权,因此,法律将具有某种意义上监督职能的派生诉讼权利赋予给了LP。在全国人大常委会法制工作委员会编写的《中华人民共和国合伙企业法释义》中明确,执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼。这是有限合伙人行使监督权和为了企业利益而提起代表诉讼的权利。[4]因此,合伙企业或合伙型基金中的LP是本类诉讼的适格原告主体,有权提起代合伙企业行使权利之诉。

三、知情权有关现行法律规定

1、组织法层面

传统商事组织法理论认为,股东知情权设计的初衷,即是预防、减少股东与公司之间的利益冲突。[5]故此,公司法特别设定“正当目的”的检验标准,希望借此有效平衡股东的知情利益与公司的正常经营秩序。[6]在这种解释下,如果将代位LP与被代位的公司股东(即合伙企业)视为一体的话,那么,在组织法体系下,只要该等知情权的行使具有正当目的,则其权利的行使就不应受到阻却。

上海二中院亦持相同观点,并指出第六十八条第二款旨在赋予有限合伙人特定情形下深入了解或参与合伙事务的权利,以保护合伙人个体利益或维护合伙企业整体利益。该款第七项未限定执行事务合伙人怠于行使权利及有限合伙人提起诉讼所主张权利之权利类型、内容,若将其限缩解释为财产性权利,不足以完整实现维护合伙企业利益的派生诉讼制度目的。

2、交易法层面

诚然,根据上海二中院发布的有关信息可知,甲合伙企业并非是一只基金,但是,甲合伙企业将合伙人投入的全部资金用于向被投公司投资,这一点说明甲合伙企业设立的目的就是为被投公司投资,这与目前的合伙型基金有共通之处。由此引申,在私募基金法律制度框架下,LP是否具有行使代位知情权的可能性?《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《证券投资基金法》)第九十二条规定,基金合同应当约定基金信息提供的内容、方式。[7]《私募投资基金监督管理条例》(国务院令第762号,以下简称《私募条例》)第十一条规定,私募基金管理人应当按照基金合同约定向投资者提供与私募基金管理业务活动相关的信息。《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号,以下简称《私募暂行办法》)第二十四条[8]进一步细化了有关规定。中国基金业协会发布的《私募投资基金信息披露管理办法》(以下简称《私募信披办法》)第十一条[9]列举了十项管理人应向投资者披露的有关事项。因此,我们认为,在投资基金法律制度框架下,形成了较为完整的信息披露体系,投资者可以依据相关规定向管理人主张获取信息。但是,该等信息披露一般还是停留在基金产品的层面,而不会下穿至底层被投资产,这就决定了该信息披露制度对于投资者知情权行使具有一定的局限性。与此同时,《私募信披办法》第七条[10]规定了信息披露义务人的保密义务,管理人可以据此阻却投资者的知情权请求,使投资者的部分知情权落空。

有学者亦认为,无论何种形式的私募基金,均应着眼于基金或受托管理本身,而非其以什么组织形态存续。[11]因此,根据《中华人民共和国信托法》第二十条[12]的规定,委托人当然有权查阅、复制与其信托财产相关的账目及其他文件。《证券投资基金法》第四十六条[13]规定,非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况,有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料。这样就解决了交易法与组织法交叉适用的难题,直接适用私募基金信息披露的有关规定即可。但该观点仍无法解决代位知情权的问题,即基金管理人本身尚不掌握或不完全掌握的底层资产信息,LP是无法依据交易法的规定获取的。

三、知情权之诉是否在LP代位之诉的范围内

在以往的案例中,LP多以实体权利,如向底层资产股东要求回购等方式,行使代位诉权;而以股东知情权之诉来实现代位权的案例,实为鲜见。笔者认为,该类案件的核心价值考量,是投资者保护与底层被投资产稳定运营之间的法益平衡。

从投资者角度讲,将知情权之诉纳入到LP代位之诉后,是对原有管理人信息披露制度的有效补充,使投资运作交易对投资者更加透明、可追溯。这无疑给司法实践中对于投资者维权难的问题给出了解决方案,有利于投资者获取更多的底层资产证据,进而理性的分析看待基金的投资行为且可以理性维权。从被投公司来讲,如果赋予LP代位知情的权利,则无疑强烈冲击了公司的稳定运营,增加了公司的日常管理成本。因此,笔者认为,设置知情权的边界显得尤为重要。

考虑LP知情权代位之诉的问题,既不能单从组织法的角度,依据组织法的条文,设置知情权的边界;也不能仅依据交易法的规定,简单的拷贝信息披露的有关规则。我们认为,设置LP对底层资产知情权的边界,应当充分依据投融资交易习惯,运用基金合同、公司章程、合伙协议、投资协议、股东协议等投资文件对LP的知情权进行约定,一旦出现有关争议,由LP直接依据一系列的投资文件,行使知情权。当然这里知情权,包括了管理人在投资时,与被投企业充分沟通后形成的有知情权内容的协议。比如,在协议中可以约定LP在特定的时间节点,可以通过查阅、复制、聘请中介机构等方式对被投企业了解有关经营情况、财务情况等。经各方协商一致约定的知情权行使方式,对于各方均有固定的预期,可以有效减少因沟通而形成的摩擦成本。

小结

上海二中院发布的这则案例,我们认为具有相当的前沿性,值得研究。虽然我们提出了通过协议约定的方式,来处理LP知情权的基本框架,但不可否认,这还是建立在平等协商的理想状态。当商事主体处于市场时,势必会出现市场地位的高低错落。有的标的资产十分优质、稀缺,那么,购买它的条件自然苛刻,这就有可能需要LP作出让步,甚至是放弃某些权利,因此,法律设置的底线和边界就尤为重要。而面对日趋紧张的管理人与LP关系,司法作出了如上的回应,是否可以起到其引导市场的预期作用,我们认为还尚需观察。

【注释】

[1]https://mp.weixin.qq.com/s/OYkDa1n2_l5Ubghaf4TxmA

[2]吴则涛,《中国资本市场争议解决前沿问题与法律实务》,法律出版社,p196

[3]《合伙企业法》第六十八条

[4]全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编,《中华人民共和国合伙企业法释义》,法律出版社,p111

[5]庞梅,《股东知情权:从利益平衡到法律适用》,载《法律适用》2007年第8期,p52

[6]李建伟,《股东知情权诉讼研究》,载《中国法学》2013年第2期,p93

[7]《证券投资基金法》第九十二条

[8]《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十四条

[9]《私募投资基金信息披露管理办法》第十一条

[10]《私募投资基金信息披露管理办法》第七条

[11]参考李建伟,《私募投资者知情权的路径、内容与完善建议》,载《经贸法律评论》2022年第2期,p89

[12]《中华人民共和国信托法》第二十条

[13]《证券投资基金法》第四十六条