【中文摘要】“人口买卖”并非立法语言,《唐律疏议》中的“人口买卖”主要包括立法直接列举的四类犯罪行为:“略”与“略卖”,“和诱”与“和诱卖”,“和同相卖”以及“知情故买”。“贩卖”行为的分类依据主要是被卖者的主观意志,具体量刑受到等级、身份等因素的直接影响。立法针对将良人卖为奴婢、部曲、妻妾子孙等不同情节列举了相应刑种与刑等,以此作为基本刑,卖部曲、奴婢及其他相关犯罪行为多在此基础上加减刑等。“知情故买”的入刑门槛极低,具体量刑比照相应“贩卖”行为减一等或加一等,刑罚适用仍受等级、身份等因素的影响。立法针对略、略卖良人为奴婢设置了死刑,并通过立法解释扩大了死刑适用范围,“贩卖”十岁以下之人或者“贩卖”过程中造成他人伤害,皆处以绞刑。

【全文】

“人口买卖”是长期以来引起广泛关注的社会现象,但其并非立法语言。立足于法学研究的视角、基于规范分析的立场,“人口买卖”在法律条文尤其是刑事法律规范中所指的具体犯罪行为及相应量刑无疑是最为直接的问题。[1]针对该现象所引起的广泛关注与探讨,皆是直接或间接由此所引发。中国古代曾将奴婢作为合法的买卖对象,但对其规制非常严格,买卖良人则被法律严惩。以现存史料为基础,汉律中已有“人口买卖”相关行为的量刑条款。张家山汉简《二年律令·盗律》:“略卖人若已略未卖……皆磔。(六六)”“智(知)人略卖人而与贾,与同罪。不当卖而私为人卖,卖者皆黥为城旦舂;买者智(知)其请(情),与同罪。(六七)”[2]“略卖人”不论是否出卖皆处死刑,买者与卖者“同罪”,即同处死刑。正史文献中亦多见相关记载,《史记·陈丞相世家》:“孝文帝二年,丞相陈平卒,谥为献侯。……子何代侯。二十三年,何坐略人妻,弃市,国除。”[3]陈何因“略人妻”被处以弃市并剥夺侯爵。《后汉书·光武纪》记载了引用“卖人法”“略人法”的两则诏书:“(五月)甲寅,诏吏人遭饥乱及为青、徐贼所略为奴婢下妻,欲去留者,恣听之。敢拘制不还,以卖人法从事。……冬十二月甲寅,诏益州民自八年以来被略为奴婢者,皆一切免为庶民;或依讬为人下妻,欲去者,恣听之;敢拘留者,比青、徐二州以略人法从事。”[4]南北各朝诸律中,“诱人”“掠卖人”“和卖人”多处死刑。《册府元龟》载:“(南梁)高祖天监三年八月,建康女人任提女坐诱口,当死。”[5]《魏书·刑罚志》引《魏律》:“案《盗律》‘掠人、掠卖人、和卖人为奴婢者,死’。”又:“案律‘卖子有一岁刑;卖五服内亲属,在尊长者死,期亲及妾与子妇流’。”[6]可见,唐代之前立法对于“人口买卖”多有规制,“买卖”同罚且表现出明显的重刑特征,死刑适用非常普遍。限于史料,“人口买卖”于刑事立法中的具体所指、相应量刑及相关条文背后所蕴含的逻辑与立法者的态度等问题未能得到充分挖掘。《唐律疏议》为我们探讨这些问题提供了较为系统且相对完整的素材。现有研究将中国古代“人口买卖”现象结合相应法律变革进行了一些探讨,[7]但系统分析具体犯罪行为及其法定刑的成果尚不多见。基于此,本文拟从立法之表述及定罪量刑详情出发,将身份、等级等贯穿中国古代法始终的因素考虑在内,针对相关犯罪行为的量刑原则与具体刑罚适用稍作分析,并对死刑适用及其技术表现试作梳理,最终使得我们对于唐律中的“人口买卖”有比较全面的认识。

一、“人口买卖”所指之犯罪行为

唐律中关于“人口买卖”具体犯罪行为的列举及其相应量刑条款集中于《贼盗》一篇,相关条文构成了系统的量刑整体。[8]以具体犯罪行为来观察,“人口买卖”包括“贩卖”与“买受”。基于唐律特定立法语言的表述,“贩卖”行为包括“略卖”“和诱卖”“和同相卖”,分类依据是被卖者的主观意志。“买受”指的是“知略、和诱、和同相卖等情而故买”或简称为“知情故买”,立法根据其所“知”内容亦有区别表述。汉代以后,礼的精神与观念贯穿法律规范始终,尊卑有序、良贱有别的等级与身份观念支撑着整个规范体系。唐律中关于“人口买卖”的规定亦极为鲜明地体现着等级与身份,这也使得立法针对具体犯罪行为及其相应量刑条款的表述呈现出极为复杂的特征。以下结合唐律典型立法语言的含义、用法及其发展、演变,将“人口买卖”所指之具体犯罪行为稍作分析。

(一)“贩卖”人口

1.略、略卖

“略”常与“强”“劫”互训,又与“掠”通。[9]西汉杨雄《方言》载:“略,强取也。”[10]汉律中常见“劫略”之固定表述,[11]可见刑律中的“略”“强”“劫”皆包含着以“威力”为手段,皆可作“威力强取”。[12]《贼盗》“略人略卖人”条(292)律注:“不和为略。”《疏》议曰:“略人者,谓设方略而取之。略卖人者,或为经略而卖之。……不共和同,即是被略。”从注、疏的解释中可以看出,“略”强调的是“不和”,即违背他人意志。从“略”作为立法语言在律令体系中的演进来看,其表意还包含着明显的暴力、胁迫因素,使用药物、麻醉等手段亦是。[13]“略人”即以暴力、胁迫等手段控制他人,“略卖人”即以暴力、胁迫等手段控制他人而出卖,两者的区别在于是否以出卖为目的,但是否具有出卖目的并不影响量刑,如《贼盗》“略人略卖人”条(292)《疏》议曰:“略人、略卖人为奴婢者,并绞。”以暴力、胁迫等手段控制良人作为奴婢或者以暴力、胁迫等手段控制良人作为奴婢卖给他人同样被处以绞刑。

2. 和诱、和诱卖

“和”与“略”“强”相对,[14]与“同”互训,唐律中常见“和同”之固定表述。如《杂律》“和奸无妇女罪名”条(415)《疏》议曰:“‘和奸’,谓彼此和同者。”《贼盗》“略人略卖人”条(292)《疏》议曰:“‘和诱’,谓和同相诱。”“和诱”在“和同”的基础上,进一步表达了更加丰富的含义。“和同”侧重表达的是行为人没有使用“攻恶”等手段,没有“恐喝诈欺,及以威若力,或与人药酒,使其狂乱……”[15]“诱”侧重表达的是行为对象并未反抗、与行为人“和同”,但此种“和同”违背了行为对象的本意。“和诱”即以欺骗、诱骗等手段控制他人,“和诱卖”即以欺骗、诱骗等手段控制他人而出卖。《贼盗》“略人略卖人”条(292):“和诱者,各减一等。”即“和诱”减“略”一等、“和诱卖”减“略卖”一等,是否具有出卖目的亦不影响量刑。

3.和同相卖

“和同相卖”与“略卖”“和诱卖”差异明显,“略卖”“和诱卖”虽然手段不同,但相同之处在于违背被卖者的本意;“和同相卖”则是经被卖者同意,出卖人将其卖出,甚至是出卖人与被卖者形成“共谋”。《贼盗》“略人略卖人”条(292)《疏》议曰:“‘若和同相卖’,谓元谋两和,相卖为奴婢者。”“元谋”即被卖者与出卖人自始至终对于“人口买卖”有共同的认识,并形成了共同的意思。被卖者与出卖人主观方面的具体内容与律内“谋”的表意一致,并非“元本不共同情”,而是“本情和同,共作谋计”。[16]因此,“和同相卖”除了处罚出卖人,亦处罚被卖者,且量刑相同,即“卖人及被卖人,罪无首从”。这也表达了立法者对于“和同相卖”的态度。

就行为本身及其专门术语所表达的含义来看,唐律中关于“贩卖”人口行为规定的内容相对清晰。若将行为人与行为对象之间的等级、身份关系考虑在内,“贩卖”行为就显得较为复杂。略卖、和诱卖、和同相卖等行为具有不同的对象,而立法所表述的行为与对象之间的规律并不明显。如关于“略卖”的表述,《贼盗》“略人略卖人”条(292)规定了略卖良人、略卖部曲之量刑条款,《贼盗》“略卖期亲以下卑幼”条(294)规定了略卖亲属之处罚,律内未见略卖奴婢之规定。因此,以立法直接表述为依据,将“贩卖”对象稍作梳理,以便后文分析量刑详情。

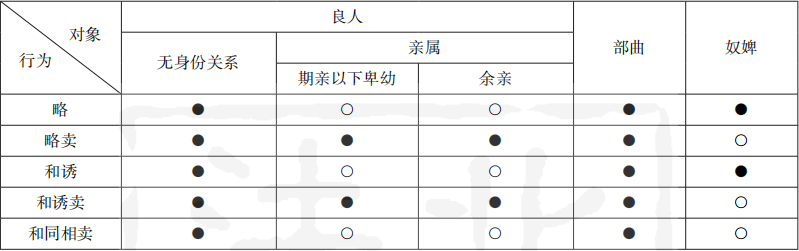

表1 《唐律疏议》中“贩卖”之行为对象简表[17]

(二)知情故买

基于“人口买卖”的特殊性,似乎不存在买受者毫不知情的可能。因此,“知情故买”之“知情”并非概括地指知“人口买卖”之情,而是表达着非常具体的含义,即明知略卖、和诱卖、和同相卖之情,亦知悉其中包含着的相应等级、身份关系。“知情”是买受行为应予处罚之前提,也是“故买”之“故”的主要内容。“情”指的是本情、真情、实情,“知情”之表述形式又是唐律中的“情”作此含义时最主要的用法。[18]值得注意的是,立法对于“知情”并无时间方面的限定。《贼盗》“知略和诱和同相卖而买”条(295)律注:“展转知情而买,各与初买者同。虽买时不知,买后知而不言者,亦以知情论。”首先,被卖者经多次转卖,各阶段的买受人“知情”皆予处罚;其次,买时不知而买后知情,若知情后不告发,仍予处罚。律《疏》通过举例进行了较为详细的解释:“注云‘展转知情而买’,假有甲知他人祖父卖子孙而买,复与乙,乙又卖与丙,展转皆知卖子孙之情而买者,‘各与初买者同’,谓甲、乙、丙俱合徒二年。若初买之时,不知略、和诱、和同相卖之情,买得之后访知,即须首告。不首告者,亦以知情论,各同初买之罪。”

二、等级、身份及其量刑

唐律立法旨在详尽描述犯罪行为及其情节,并在此基础上通过各种技术手段实现具体行为与相应刑等、刑种之间的一一对应。此种对应关系的复杂之处在于行为人、行为对象本身及其相互之间存在多样化的等级与身份关系。“唐律的全部律条都渗透了礼的精神”,最为直接的表现就是贯穿于条文始终且支撑整个规范体系的尊卑有序、良贱有别。[19]概括地说,唐律中“人口买卖”的量刑受到两方面的影响:首先,出卖人、买受人的等级、身份等因素直接决定着“人口买卖”具体犯罪行为的量刑;其次,由于“人口买卖”特殊性,除了出卖人与买受人之外,被卖者与出卖人、买受人之间也必然存在身份、等级关系,这些因素对出卖人、买受人的量刑也产生直接影响。对此稍作解释:仅就行为来看,“贩卖人口”包括略卖(略)、和诱卖(和诱)、和同相卖,将出卖人、被卖者的身份考虑在内,就呈现较为复杂的关系,如略卖良人与略卖部曲、奴婢自然不同;若将出卖人对被卖者在处置方面所包含的等级、身份因素考虑在内,就更为复杂,如略良人卖为奴婢与略良人卖为部曲自然不同。“买受人口”的评价更为复杂,在“贩卖人口”的基础之上,买受人买入被卖者的处置方式亦受到等级、身份关系的影响,如出卖人略良人卖为奴婢,但买受人以奴婢买入之后将其作为妻妾,这与买作奴婢的量刑显然应有不同。由此,唐律针对“人口买卖”具体犯罪行为量刑的复杂性可见一斑。

需要注意的是,基于唐律客观具体、一事一例的立法体例,立法之表述不可能针对具体犯罪行为的情节、形态等细节一一列举相应的法定刑,而是有所侧重地针对一些犯罪行为规定了基本刑,与之相关的行为多比附基本刑或在其基础上加、减若干等量刑。基本刑之设置除了表现出立法者基于技术方面的考虑之外,还表现着针对特定行为的量刑条款在规范体系中的地位。[20]

(一)“贩卖人口”的基本刑

唐律中关于“贩卖人口”的基本刑集中规定于《贼盗》“略人略卖人”条(292):“诸略人、略卖人为奴婢者,绞;为部曲者,流三千里;为妻妾子孙者,徒三年。和诱者,各减一等。若和同相卖为奴婢者,皆流二千里;卖未售者,减一等。”本条主要规定的是“贩卖”良人相关行为及处罚,总体来看,立法规定了两个决定量刑的因素:一是行为人实施的“贩卖”行为;二是行为对象即被卖者的出卖身份。

“贩卖人口”所指之具体犯罪行为包括三类,即略与略卖、和诱与和诱卖、和同相卖。律内其他条文关于卖部曲、奴婢及亲属的量刑也都大致作此分类。行为本身直接决定量刑:略与略卖包含着暴力、胁迫等因素,量刑最重;和诱、和诱卖不以暴力为手段,量刑较略、略卖为轻;和同相卖与前两者不同,出卖人与被卖者“元谋两和”,即经被卖者同意而将其出卖,量刑最轻。需要注意的是,略与和诱并非以“出卖”为目的,或者说:略与和诱是行为人以暴力、胁迫或欺骗等手段控制他人,并将其作为奴婢、部曲或妻妾、子孙。立法从列举犯罪行为的角度,将略人、略卖人分别表述,并称“和诱者,各减一等”,其中包含了两方面含义:一方面,略人、略卖人属于不同的行为,但同样处以绞刑。《疏》议曰:“略人、略卖人为奴婢者,并绞。”“并”所表达的含义为“情无轻重”,[21]即略人、略卖人虽属不同行为,但须同样处罚。另一方面,“和诱者”亦包括和诱、和诱卖两种不同行为,“各减一等”即各自比照略、略卖减一等量刑。也就是说,虽然和诱、和诱卖量刑相同,但严格遵循和诱减略一等量刑、和诱卖减略卖一等量刑的逻辑。“各”作为传统律典中重要的技术性语言,[22]将略与略卖、和诱与和诱卖之间基于行为的差异表现得十分突出,即虽然“各主其事”,仍需“同科此罪”。[23]

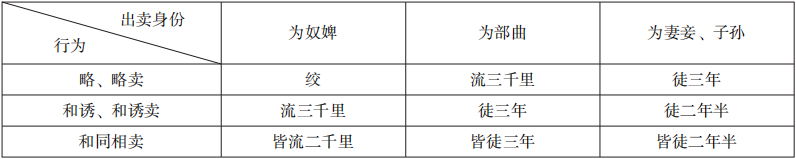

将良人卖为奴婢,严重侵害了被卖者的人身权益,并严重损害了国家、社会秩序,量刑最重;将良人卖为部曲,量刑较之卖为奴婢稍轻;将良人卖为他人妻妾、子孙量刑最轻。将“贩卖”所包含的不同行为与被卖者的出卖身份综合考虑,“贩卖”良人行为的详细量刑如下表:

表2 《唐律疏议》中“贩卖”良人罪刑对照表

上表所列的行为皆为完成形态,即犯罪结果出现,犯罪既遂。如略人为奴婢是说通过暴力、胁迫等手段,对他人已形成了实际控制,将其作为奴婢;略卖人是说通过暴力、胁迫等手段,将他人作为奴婢出卖并交付给买受人,而买受人亦支付了对价,这两种情况处以绞刑。律文还规定了行为未成、略卖未遂的量刑条款:“卖未售者,减一等。”此为适用于本篇之通例,“未售,买卖已成而未付价(亦即未将人交付)之谓。”[24]至于“卖未售”的具体量刑,比照已作列举之基本刑减一等即可,不必再行逐一规定。如《贼盗》“略人略卖人”条(292)律《疏》中所举之例:“和同相卖,未售事发,各徒三年。”即出卖人与被卖者两相和同,拟将被卖者卖与他人做奴婢,未成即被查获,出卖人与被卖者在流二千里的基础上减一等,各处以徒三年。同理,拟将良人略卖为部曲未成即被查获,出卖人在流三千里的基础上减一等,处以徒三年;拟将良人和诱卖为部曲未成即被查获,出卖人在徒三年的基础上减一等,处以徒二年半。

(二)“贩卖”部曲与略、和诱奴婢的量刑

就等级与身份而言,部曲与良人接近,而奴婢与良人存在质的差别。由于政治、经济、习俗等多方面的原因,“中国历史上的人口买卖在一定程度上是政府允许的经济活动,奴婢买卖长期受到法律的保护与限制。”[25]立法并未一概禁止奴婢买卖,只有违反法律限制的奴婢买卖才会受到处罚。因此,唐律中未见略卖、和诱卖奴婢之处罚,只针对略奴婢、和诱奴婢规定了量刑条款。

“贩卖”部曲之量刑逻辑与“贩卖”良人相同,具体行为包括略与略卖、和诱与和诱卖、和同相卖三类,他人部曲亦可被卖为奴婢、部曲、妻妾子孙。因此,“贩卖”部曲的具体量刑只需在“贩卖”良人的基础之上减等即可。《贼盗》“略人略卖人”条(292):“略、和诱及和同相卖他人部曲者,各减良人一等。”律《疏》做了详细解释:“谓略他人部曲为奴婢者,流三千里;略部曲还为部曲者,合徒三年;略为妻妾子孙,徒二年半。和诱者各减一等:和诱部曲为奴婢,徒三年;还为部曲,徒二年半;为妻妾子孙,徒二年。若共他人部曲和同相卖为奴婢,减流一等,徒三年;为部曲者,徒二年半。故云‘各减良人一等’。”

奴婢兼具“物”与“人”之法律属性,论其“物”之属性,《户婚》“杂户官户与良人为婚”条(192)《疏》议曰:“奴婢既同资财,即合由主处分。”律内另有“律比畜产”“身系于主”[26]等表述。因此,唐律将略、和诱奴婢之犯罪行为比之于“盗”,突出了其“物”的属性。《贼盗》“略和诱奴婢”条(293):“诸略奴婢者,以强盗论;和诱者,以窃盗论。各罪止流三千里。”“赃罪”之量刑核心在于“计赃”,而略、和诱奴婢分别以强盗论、以窃盗论,更加凸显了其作为“资财”的法律属性。

(三)卖亲属为奴婢的量刑

唐律仅规定了尊亲属将卑幼卖为奴婢之量刑条款,未涉及卖卑幼为部曲、他人妻妾之处罚。如此设计之根源在于“礼”的精神与原则,尊长拥有针对卑幼的处分、教令与决罚等法定权力,如《斗讼》“殴詈祖父母父母”条(329)规定:子孙违犯教令,而祖父母、父母“过失杀者,各勿论”。《疏》议曰:“即有违犯教令,依法决罚,邂逅致死者,亦无罪。”故而,尊长将卑幼卖为部曲或他人妻妾子孙等行为不必在“正刑定罪”[27]之律中有所直接体现。《贼盗》“略卖期亲以下卑幼”条(294):“诸略卖期亲以下卑幼为奴婢者,并同斗殴杀法;(无服之卑幼亦同。)即和卖者,各减一等。其卖余亲者,各从凡人和略法。”就出卖对象来说,包括“期亲以下卑幼”与“余亲”两类,“无服之卑幼”同于期亲以下卑幼。前者“同斗殴杀法”,后者“从凡人和略法”。此种量刑方式一方面将服制在“亲属相犯”量刑中的直接影响予以表现,另一方面又体现了前述基本刑即“凡人和略法”之重要意义。本条律《疏》举例说明了个别“贩卖”行为之量刑,如略卖弟妹徒三年、略卖妾徒三年、略卖子孙徒一年半,和卖弟妹徒二年半、和卖妾徒二年半、和卖子孙徒一年。由于尊长卖卑幼为奴婢之量刑“并同斗殴杀法”,故其遵循尊长犯卑幼,服制越近、处罚越轻之原则。

(四)“知情故买”的量刑

“知情”表达的含义是对“贩卖”行为、被卖者的身份皆有所认识。“故买”与“贩卖”就行为而言具有密切的关系,“买”自然难以脱离“卖”而独立存在,这种密切的关系也充分体现在具体量刑条款中。《贼盗》“知略和诱和同相卖而买”条(295):“诸知略、和诱、和同相卖及略、和诱部曲奴婢而买之者,各减卖者罪一等。知祖父母、父母卖子孙及卖子孙之妾,若己妾而买者,各加卖者罪一等。”可见唐律针对“知情故买”的量刑分为两类,分类依据仍贯穿着明显的等级、身份关系:明知他人略、和诱、和同相卖与其无身份关系之良人,以及明知略、和诱他人部曲、奴婢而买,此类“故买”之行为“各减卖者罪一等”;明知他人卖自己的子、孙、子孙之妾,或者他人卖己妾而买者,“各加卖者罪一等”。同时,《贼盗》“略卖期亲以下卑幼”条(294)中规定“卖余亲者,各从凡人和略法。”同理,买“余亲”者,亦“各减卖者罪一等”。立法仅对两类行为的量刑原则作了规定,并未针对具体“买受”行为列举相应的刑等、刑种。原因在于“买受”行为存在量刑方面的不确定性,“惟买者之刑,非以具体情形卖者应得之刑为准而减一等,乃抽象的依略、卖人之刑(将充为奴婢、部曲、妻妾子孙而刑异)。”[28]如明知出卖者略良人卖为奴婢,买受者按照奴婢支付价款买入并仍将其作为奴婢,依前述基本刑,略卖良人为奴婢处以绞刑,又据本条“各减卖者罪一等”,买受者应处流三千里;若买受者按照奴婢支付价款买入,但将其作为部曲或妻妾子孙,则需在基本刑之基础上减三等,即明知他人略良人卖为奴婢而买为奴婢减绞一等、明知他人略良人卖为奴婢而买为部曲减绞二等、明知他人略良人卖为奴婢而买为妻妾子孙减绞三等,则买为妻妾子孙应处徒二千里。而明知祖父母、父母卖子孙、子孙之妾、己妾而故买的具体量刑仍受到买受之后如何处置的影响,这些内容显然无法一一列举,因此,立法仅根据“知情”内容尤其是身份、等级等因素区别规定了量刑原则。

至于为何明知卖良人以及明知卖他人部曲、奴婢而买,买者减卖者一等,而明知祖父母、父母卖子孙及子孙之妾而买,买者加卖者一等?大致有两方面原因:首先是技术方面,略、和诱、和同相卖良人为奴婢等基本刑已较重,且出现了死刑适用,故买者减一等;而卖子孙、子孙之妾量刑极轻,如略卖子孙为奴婢仅徒一年半,故买者加一等。其次是观念方面,未体现血缘、服制等关系时,买者减卖者一等更加符合“卖买行为”发起之逻辑;[29]而知祖父母、父母卖子孙等行为,就卖者来看,其本身就对被卖者具有教令权,即使杀伤子孙量刑亦极轻,就买者来看,却不应破坏原有之亲缘与伦理关系,故而加卖者一等量刑。

三、死刑适用及其焦点

唐律针对略、略卖良人为奴婢设置了死刑,此为律文之直接表述。《贼盗》“略人略卖人”条(292):“诸略人、略卖人为奴婢者,绞。”行为人实施了最严重的行为、产生了最严重的后果,因而适用死刑。其他“人口买卖”的具体犯罪行为在刑种、刑等的适用方面分布较为平均,基本上覆盖了从流刑至杖刑的具体刑等,这也符合唐律“死刑限制”的技术策略。由此来看,死刑适用的意图非常清晰。需要注意的是:注、疏中补充了适用死刑的具体情况,通过立法解释的方式扩大了律文中针对“贩卖人口”具体犯罪行为所列举的死刑适用范围。[30]

(一)“贩卖”十岁以下之人,不论和、略皆处死刑

《贼盗》“略人略卖人”条(292)律注对“略”的含义作了补充说明:“不和为略。十岁以下,虽和,亦同略法。”《疏》议曰:“注云‘不和为略。十岁以下,虽和,亦同略法’,为奴婢者,不共和同,即是被略;十岁以下,未有所知,易为诳诱,虽共安和,亦同略法。略人、略卖人为奴婢者,并绞。”“不和”即违背他人意志,其中包含着明显的暴力、胁迫因素。形式上,立法者扩大了略人、略买人的范围。虽然“略”之判断标准为通过暴力、胁迫等手段违背他人意志,但十岁以下之人“未有所知,易为诳诱”,即不具备完全行为能力,亦难以辨认、控制自己的行为,针对其实施的“贩卖”行为皆属于略或略卖。就量刑而论,略、略卖良人为奴婢处以绞刑,若“贩卖”十岁以下之人,则不再区分和与略,只要是将其作为奴婢或卖为奴婢,皆处以绞刑。同时,“虽共安和,亦同略法”也排除了与未成年人和同相卖的情况。

(二)“贩卖”过程中造成他人伤害,不论是否卖成皆处死刑

略与略卖包含着明显的暴力、胁迫因素,其行为过程自然易于造成伤亡。《贼盗》“略人略卖人”条(292)律注对略、略卖良人的量刑条款作了补充说明:“因而杀伤人者,同强盗法。”《疏》议曰:“注云‘因而杀伤人者,同强盗法’,谓因略人拒斗,或杀若伤,同强盗法。既同强盗之法,因略杀伤傍人,亦同。因略伤人,虽略人不得,亦合绞罪。”“同强盗法”落脚点在于具体量刑,并不关注“略人、略买人”是否向“强盗”转化,其指向新的量刑条款即《贼盗》“强盗”条(281):“诸强盗……伤人者,绞;杀人者,斩。(杀伤奴婢亦同。虽非财主,但因盗杀伤,皆是。)其持仗者,虽不得财,流三千里;五匹,绞;伤人者,斩。”“因而杀伤人者,同强盗法”所表达的含义是:只要造成他人伤害,即科处绞刑,因为造成他人死亡也同样处以绞刑而非斩刑。[31]而“因略致伤”的适用范围是非常宽泛的:首先,唐律对于“伤”的认定标准非常低。律内常见之认定标准如:“见血为伤”“伤无大小之限”“虽不见血,骨节差跌亦即为伤”。[32]也就是说,略人、略卖人过程中造成他人出血、跌伤即为“伤”,行为人即应处以绞刑。而此种伤害结果,在一般的暴力、胁迫过程中是非常容易出现的。其次,“伤”的对象不限于被卖者、亦不限于良人。《贼盗》“强盗”条(281)《疏》议曰:“谓因盗而杀、伤人者。注云‘杀伤奴婢亦同’,诸条奴婢多悉不同良人,于此,杀伤奴婢亦同良人之坐。‘虽非财主,但因盗杀伤皆是’,无问良贱,皆如财主之法。盗人若持仗,虽不得财,犹流三千里;赃满五匹,合绞。持仗者虽不得财,伤人者斩,罪无首从。”此亦适用于因略杀伤,若伤及旁人,不论良贱皆处绞刑。最后,只要他人“伤”之结果出现,即科以绞刑,不论略或略卖行为是否完成、是否成功。《贼盗》“略人略卖人”条(292)《疏》议曰:“因略伤人,虽略人不得,亦合绞罪。”

结语

基于唐律立法的直接表述,“人口买卖”包含的具体犯罪行为及其相应量刑是本文关注的重点。对此稍作总结:首先,是否以出卖为目的不影响“人口买卖”的定罪量刑,就犯罪行为而言,立法针对“略”与“略卖”进行了区分,“略人者,谓设方略而取之。略卖人者,或为经略而卖之。”但两者并无量刑方面的差别。“和诱”与“和诱卖”亦如此。其次,立法针对“知情故买”的入刑门槛极低,即“知情”的范围非常广。虽经多次转卖,买受人只要知悉略、和诱、和同相卖等情,皆与初买者同样处罚;买时并不知情,买后任何时候只要知情而未向官府告发“人口买卖”的,亦作为“知情故买”处罚。基于“人口买卖”的特殊性,从唐律立法的表述来看,几乎不存在毫不知情而可能不受处罚的买受人。复次,“知情故买”与“出卖”的量刑具有密切关联,买受人根据其所知之“情”的具体内容,在出卖人量刑的基础之上加一等或减一等。此种设计使得立法针对“买卖”双方的量刑既有所区别,又不致过于悬殊。最后,通过立法解释的方式扩大死刑适用范围,既维护了法典结构的系统性与稳定性,又充分表达了立法者的态度。此种方式还使得针对“人口买卖”的死刑适用与唐律立法整体的“死刑限制”策略保持了技术上的一致。

【注释】

[1]现行刑法中“人口买卖”亦非立法语言,其所指之犯罪行为主要包括第240条“拐卖妇女、儿童罪”与241条“收买被拐卖妇女、儿童罪”。

[2]张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,文物出版社2006年版,第17、18页。

[3]司马迁:《史记》卷五十六《陈丞相世家》,中华书局1959年版,第2062页。

[4]范晔:《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,李贤等注,中华书局1965年版,第52、63页。沈家本在《汉律摭遗·盗律》“略人”条中引述了《光武纪》的记载,其后有一段按语:“建武二诏,系是一事,而一引卖人律,一引略人律,可见卖人、略人《汉律》本在一条。光武承大乱之后,于良人之略为奴婢者尤为注意,屡颁诏告,盖深有念于贵人之义,故反复申命,不惮烦也。”沈家本:《历代刑法考》(三),邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985年版,第1402页。

[5]王钦若等:《宋本册府元龟》卷六一五《刑法部议谳二》,中华书局1989年版,第1925页下。

[6]魏收:《魏书》卷一一一《刑罚志》,中华书局1974年版,第2880、2881页。

[7]代表性成果如黄源盛:《晚清民国禁革人口买卖再探》,载《法治现代化研究》2017年第2期,第74-94页;李启成:《清末民初刑法变革之历史考察——以人口买卖为中心的分析》,载《北大法律评论》2011年第1期,第149-176页。

[8]具体包括:“略人略卖人”条(292)、“略和诱奴婢”条(293)、“略卖期亲以下卑幼”条(294)、“知略和诱和同相卖而买”条(295)。基于传统刑律客观具体、一事一例的立法体例,4条律文所做的集中列举并非代表4个“罪名”或行为,律条条标亦非立法者针对各条律文的概括,而是后世整理者以律条句首短语为准所作之标识。“集中列举”表达的含义是:律内亦有其他条文对于“人口买卖”具体犯罪行为的定罪量刑,尤其是针对特殊情节的定罪量刑产生影响。如《名例》“共犯罪本罪别”条(43):“即强盗及奸,略人为奴婢……亦无首从。”《疏》议曰:“……略人为奴婢者,理与强盗义同。”据此,数人共同略良人为奴婢,皆绞。不区分首从、亦不适用从犯减一等之通例。另需说明者,本文涉及的唐律条文皆引自长孙无忌等:《唐律疏议》,刘俊文点校,中华书局1983年版。文中出现唐律条文仅标注律篇、条标与总条文序号,不再一一注明出处。

[9]《小尔雅·广诂》:“掠,略也。”《左传·昭公十四年》:“己恶而掠美为昏。”注:“掠,取也。”《左传·昭公二十年》:“输掠其聚。”注:“掠,夺取也。”王力先生谓:“掠”是“略”的分别字,以别于“经略”“简略”之“略”。参见王力:《同源字典》,中华书局2014年版,第294页。

[10]杨雄:《方言》,郭璞注,中华书局2016年版,第28页。

[11]《魏律序略》:“(汉律)《盗律》有劫略、恐猲、和卖买人……”房玄龄等:《晋书》卷三十《刑法志》,中华书局1974年版,第924页。

[12]徐元瑞等:《吏学指南(外三种)》,杨讷点校,浙江古籍出版社1988年版,第60页。

[13]“略”与“强”通,“假如恐喝诈欺,及以威若力,或与人药酒,使其狂乱……”亦可作“略”之理解。同上注,第57页。

[14]《贼盗》“略人略卖人”条(292)律注:“不和为略。”徐元瑞谓:“不和谓之强”。同前注[12],徐元瑞等书,第57页。唐律中亦常见“和”与“强”相对的用法,如《杂律》“凡奸”条(410)中的“和奸”与“强奸”。

[15]同前注[12],徐元瑞等书,第57页。

[16]《贼盗》“谋叛”条(251)律《疏》对于“谋叛”“协同谋计”“被驱率”进行了解释:“谋叛者,谓欲背国投伪,始谋未行事发者,首处绞,从者流。已上道者,不限首从,皆斩。注云‘谓协同谋计乃坐’,协者和也,谓本情和同,共作谋计,此等各依谋叛之法。‘被驱率者非’,谓元本不共同情,临时而被驱率者,不坐。”以此为参照,“和同相卖”中出卖人与被卖者之间为“协同谋计”而非“被驱率”。

[17]●表示立法列举了针对此类行为的量刑条款,○表示条文中未出现针对此类行为的量刑条款。如略亲属两栏皆为○,即律内未列举针对相关行为的处罚。

[18]参见刘晓林:《〈唐律疏议〉中的“情”考辨》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期,第86页。

[19]刘俊文先生谓:“礼”的精神反映到唐律,集中表现为“等级制”和“家族制”,“二者犹如两根巨大的支柱,贯穿于唐律的始终,支撑着唐律的整个法律体系。”参见刘俊文:《唐律疏议笺解》(上册),中华书局1996年版,“序论”第36页。

[20]律内体系化程度非常高的“七杀”“六赃”皆如此,如立法者针对“戏杀”“误杀”“过失杀”极少直接列举法定刑,具体量刑大多比附“斗杀”,亦有部分比附“故杀”。由此可见“斗杀”在“七杀”中乃至在唐律中的地位。关于唐律中比附“斗杀”量刑的具体内容,可参见刘晓林:《唐律“斗杀”考》,载《当代法学》2012年第2期,第30-33页。

[21]同前注[12],徐元瑞等书,第58页。

[22]“各”为律典“八例”之一,以、准、皆、各、其、及、即、若八字,各为分注,冠于律首,标曰八字之义,相传谓之律母。这些都是律之关键词,对于领会律文至关重要。参见王明德:《读律佩觽》,怀效锋等点校,法律出版社2001年版,第3-5页。

[23]同前注[12],徐元瑞等书,第54-55页。《唐律疏议》中“各”的用法亦极为固定,律内多有专门注释。如《卫禁》“人兵度关妄随度”条(86)《疏》议曰:“‘知情者各依故纵法’,称‘各’者,将领主司及关司俱得度人之罪。”

[24]戴炎辉:《唐律各论》(下),成文出版有限公司1988年版,第430页。

[25]毛蕾、陈明光:《中国古代的“人牙子”与人口买卖》,载《中国经济史研究》2000年第1期,第128页。

[26]按《名例》“官户部曲官私奴婢有犯”条(47)《疏》议曰:“奴婢贱人,律比畜产。”《贼盗》“亲属为人杀私和”条(260)“问答”:“奴婢、部曲,身系于主。”

[27]《唐六典》“刑部郎中员外郎”条载:“凡律以正刑定罪。”李林甫等:《唐六典》卷第六,陈仲夫点校,中华书局1992年版,第185页。

[28]同前注[24],戴炎辉书,第437页。

[29]唐代律令中皆称“卖买”而不称“买卖”,如《职制》“贷所监临财物”条(142):“若卖买有剩利者,计利,以乞取监临财物论。”又《户婚》“妄认盗卖公私田”条(166)律《疏》引唐令《田令》:“田无文牒,辄卖买者,财没不追,苗子及买地之财并入地主。”

[30]《唐律疏议》中注是对律文的解释,疏是对注文与律文的进一步阐释,注、疏的内容皆为官方解释,并与律文合编,赋予其法律效力。因此,注、疏针对具体行为罪与非罪、此罪与彼罪、定罪与量刑等方面的解释皆属立法解释。此种解释方式适用对象非常广泛,如针对官吏言论犯罪的规定,很多内容都出现在“疏议”中。相关内容可参见王立民:《论唐律规定的官吏言论犯罪》,载《当代法学》2021年第3期,第155-156页。

[31]按《名例》“称反坐罪之等”条(53):“诸称‘反坐’及‘罪之’‘坐之’‘与同罪’者,止坐其罪;(死者,止绞而已。)”“同……法”在死刑限制方面当与“与同罪”一致。

[32]按《名例》“犯罪未发自首”条(37)《疏》议曰:“损,谓损人身体。伤,谓见血为伤。虽部曲、奴婢伤损,亦同良人例。”《斗讼》“斗殴以手足他物伤”条(302)《疏》议曰:“注云‘见血为伤’,谓因殴而见血者。”《斗讼》“殴詈祖父母父母”条(329)《疏》议曰:“见血为‘伤’,伤无大小之限。”《厩库》“故杀官私马牛”条(203)《疏》议曰:“注云‘见血踠跌即为伤’,见血,不限伤处多少,但见血即坐;踠跌,谓虽不见血,骨节差跌亦即为伤。”

稿件来源:北大法律信息网法学在线

原发布时间:

2023/3/6 14:17:41