【中文摘要】用户中心型网络空间治理模式旨在尊重和保障用户的主体性自由。作为现行方案的数字权利模式体现出一种主体性假象,其背后是数字资本主义与数字生命政治构成的政治经济学图景。这一真实图景揭示了用户主体性在网络空间中的消解现状。用户主体性消解的根源在于工具理性的异化,即作为工具的理性反而成为终极目的。面对这一困境,应通过交往理性重塑用户的主体性根基。在交往理性的价值理念下,网络空间治理体现为一种开源社区治理模式,即打破平台对算法系统的垄断霸权,让每位社区成员都可以通过平等开放的沟通交流自由选择与改进算法,从而通过主体间性重塑用户主体性,进而构建一种用户中心型网络空间治理模式。就开源社区治理模式的保障而言,在硬件层面应当聚焦以开源许可协议为核心的法律体系建构,在软件层面应当注重通过营造礼物文化建立用户基于合作互惠的人性假设。

【全文】

一、问题的提出

现有网络空间治理模式大致可以分为三种:技术中心型治理模式、企业中心型治理模式和政府中心型治理模式。然而,这三种治理模式的类型标准并不在一个层面上:技术中心型治理模式是按照“治理方式”分类的,企业中心型治理模式和政府中心型治理模式则是按照“治理主体”分类的。因此,技术中心型治理模式能够与企业中心型治理模式和政府中心型治理模式相结合,即技术赋能企业和政府,从而形成“企业+技术”型治理模式和“政府+技术”型治理模式,前者即所谓平台企业,后者即所谓数字政府。实践中,在网络空间治理领域发挥更大影响的往往是平台企业,这存在两个方面的原因:一方面,平台本身是区域性网络空间的技术支持者,事实上成为用户的直接管理人,在网络空间治理上具备很大的资源优势。另一方面,政府基于推动数字经济发展的政策目的,在很大程度上支持平台的自治与自主发展,甚至形成了一种类似“平台发包制”的治理体制,这代表了政府对平台行使网络空间治理权的认可与默许。

于是,目前的网络空间治理呈现这样一幅图景:平台在技术上的治理能力极大提高,在制度上获得了政府关于网络空间治理的授权,从而确立了相对于用户的绝对权力地位。在这个意义上,上述三种网络空间治理模式构成了一个“综合体”,即技术赋能、政府赋权的以平台为核心的网络空间治理模式。对此,尼尔·波兹曼(Neil Postman)曾有过极为辛辣的追问:每一项技术都是一种负担,也是一种福祉,但科技将给谁更大的权力和自由?谁的力量和自由会因此而减少?这一系列追问毫无疑问道出了网络空间中数字技术背后的权力结构问题。事实上,尽管数字技术在表面上为人们带来了更加便利的生活,也为社会朝着经济繁荣高歌猛进提供了强力助推器,但人类的主体性似乎并没有获得更大的解放,甚至还有可能失去已有的自由。例如,我们只有登录特定平台的账户才能够进入网络空间,这意味着平台掌握着我们的网络空间准入权。再如,我们在网络空间接触到的大部分信息都是平台基于算法推送给我们的,这又意味着平台限制着我们的信息自由。因此,如何重塑用户在网络空间中的主体性,构建一种用户中心型网络空间治理模式,成为当下需要面对的问题,也是本文的核心问题意识。

本文意在探索用户中心型网络空间治理模式的可能性。这种治理模式的核心在于尊重与保障用户主体性,因此需要对“主体性”这一概念作必要的说明。“主体性”这一概念与“现代性”密切相关。按照词义考证,“现代”(moder nus)一词在5世纪就出现了,旨在将刚刚确定统治地位的基督教同旧的古罗马社会区别开来。正是在这个意义上,“现代”一词意味着现在和过去的断裂。就现在的学界共识而言,“现代性”指的是人类在脱离笼罩在中世纪的信仰蒙昧后,发现自我、发现人的主体性本身的状态。在这一过程中,笛卡尔无疑起了关键性作用,他提出“我思故我在”的哲学命题,将人的主体性建立在对包括自我与外界在内的一切事物的怀疑上,这种怀疑本身是不可被怀疑的,而怀疑则意味着反思,人的理性精神便呼之欲出。由此,现代性通过摧毁上帝的方式为人的主体性开辟了道路,而笛卡尔式理性则为人的主体性确立了牢固的价值基点,这也是笛卡尔被认为是近代哲学创始人的主要原因。然而,理性并非人的主体性的最终目的。人之所以被认定为是一种理性动物,是为了摆脱上帝这一大他者的掌控从而实现自由。这一理论证成是在德意志的土地上最终完成的。康德通过“人为自然立法”确立了先验主体与经验客体之二分架构,使得作为理性主体的人能够从象征必然的自然中解脱出来,统领基于实践理性的“自由天国”。康德式的主客二分框架在很大程度上奠定了后世的认识论基础,但这也造成了主体与客体的分离与割裂,二者的这一鸿沟在经过费希特、谢林的理论填补后,最终在黑格尔那实现了集大成式统一。总结而言,主体性问题就是人如何实现自由的问题,而过往的哲学理路基本是沿着理性这一价值基点构建人通往自由之路。这一路径是否仍然有效,也将成为本文在分析用户中心型网络空间治理模式时的反思要点。

就网络空间中的用户主体性而言,早在20世纪末,莱斯格·劳伦斯(Laerence Lessig)的《代码2.0:网络空间中的法律》就提出了“代码即法律”的著名命题,分析了“代码”(西海岸code)在网络空间中相对于传统法律(东海岸code)的规制优势。但他也不无忧虑地指出,代码作为一种规制工具需要贯彻符合人类社会发展方向的价值理念。如果放任“代码规制”而不注意“规制代码”,那么将导致政治力量与资本力量在获得技术的赋能后无限扩张其在网络空间中的权力——这意味着我们所珍视的自由将面临严峻的危机。从抽象意义上看,莱斯格的这一隐忧聚焦的是数字时代的主体性问题,即现代人的主体性为数字技术背后的权力所支配的时代风险。本文正是对莱斯格这一隐忧的延伸思考,即进一步探究如何构建一种能够尊重和保障用户主体性的用户中心型网络空间治理模式

二、现行方案:数字权利的主体性假象

自20世纪末以来,“权利本位”就牢牢占据了中国法学的主流话语地位。现有的用户中心型治理模式主要体现为权利保护范式。权利保护范式是一种以权利保护为核心的理念与方法,以权利为核心,旨在通过权利义务规则为所有个人提供最低限度的权利保障而不论风险的发生概率与损害后果。深厚的历史传统一直延续到了数字时代的网络空间,于是在网络空间建构用户的数字权利成为当下体现用户主体性的基本方案。

为了应对数字时代的挑战,学界不断兴起关于网络空间中的数字权利的讨论。众多学者开始关注网络空间的用户权利的主体、客体、内容的变革趋势。许多学者围绕数据财产权、数据用益权、数据持有者权、个人信息自决权、隐私权、知情同意权、数据接入权、数据访问权、信息获取权、信息查阅权、信息复制权、信息修改权、信息删除权、可携带权、被遗忘权展开研究。还有学者尝试通过权利束、权利树、权利块、三阶构造、三权分置、三三制、差序格局理论、霍菲尔德权利理论等理论建构整合所有信息权利或数据权利的权利体系。然而,这纷繁复杂的数字权利理论背后是否能够真正实现用户主体性?亦即,这些数字权利在实践中能够得到落实吗?

以隐私权为例,自沃伦(Warren)和布兰代斯(Brandis)于1890年发表《隐私权》(The Right to Privacy)一文以来,诞生于1973年的公平信息实践原则(Fair Information Practice Principles,FIPPS)逐渐成为隐私保护的主流原则。公平信息实践原则赋予了个体一系列个人信息权利,对网络空间中的信息收集者和处理者施加了一系列保护个人信息的义务。具体而言,隐私权领域的权利保护范式强调在网络空间中平台收集并处理数据符合用户知情同意的要件——这也构成了平台企业数据行为的合法性基础。

在网络空间,权利保护范式的“知情同意”原则在实践中体现为各大平台的隐私政策,即只要用户勾选了隐私政策就默认其“知情同意”,平台企业收集并处理用户的数据也就具备了合法性基础。然而,依托于隐私政策的“知情同意”原则在实践适用过程中存在一个深刻的悖论:一方面,隐私政策往往无法有效告知用户,因为用户在日常生活中需要使用各类App,因此要求其阅读大量冗长的隐私政策是不现实的,且在缺乏专业知识背景的情况下,用户也无法真正理解隐私政策的权利义务规范,这就容易导致一种“非知情的同意”(unwitting consent)而非理想层面的“知情和自愿同意的黄金标准”(gold standard of knowing and voluntary consent)。另一方面,如果严格地按照“知情同意”原则,只要用户不同意隐私政策就不得收集与处理用户的个人数据,同时不能拒绝用户使用相关软件和网站,这样的结果就将导致大量平台企业无法获得发展数字经济所必要的海量数据。因此,在大数据与算法驱动的人工智能时代,权利保护范式的“知情同意”原则要么限制了对大数据潜在价值的挖掘,要么因为形式化与空泛化而无法真正地保护个人隐私。这在根本上是数据保护与数字经济发展之间的矛盾。

在这里,我们看到了数字权利背后真实的用户处境,即数字权利确实在规范意义上赋予了用户一种权利主体身份,但这种权利主体身份已经逐渐形式化,甚至异化为作为权利主体之相对方的平台的合法性依据,即数字权利非但没有成为对抗平台的法律工具,反而成了平台正当化其数据行为的重要凭据。就此而言,本文将直面数字权利论的虚幻与无力,揭示数字权利背后真实的资本主义政治经济学图景。走出法学的概念天国,直面事物本身,成为本文的阶段性任务。

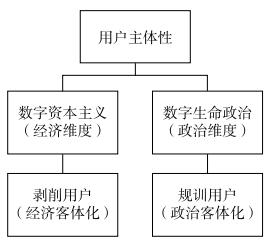

三、真实图景:网络空间治理的政治经济学分析

数字权利无法在现实中体现用户的主体性,这迫使我们反思数字权利背后的真实图景。前文已述,主体性的核心要点在于主体的自由,而数字权利背后的资本主义政治经济学图景将呈现的是用户主体性自由的消解,如图1所示,主要包括两个部分:在经济层面,数字资本主义通过塑造异化的数字劳动实现对用户的隐秘剥削,导致其被经济客体化;在政治层面,数字生命政治通过实施全景敞视主义的数字化管理实现对用户的规训,导致其被政治客体化。

图1 政治经济学图景

(一)经济维度:数字资本主义

“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡。”170多年前,“共产主义的幽灵”公开亮相,彻底解除了资本主义独霸天下的魔咒,点燃了人类反抗压迫并寻求解放的思想曙光,开启了人类历史发展的全新进程。然而在今天这个数字时代,“一个幽灵,资本的幽灵,在世界游荡”。在当今主导性的秩序中,资本逻辑非但没有隐退,反而通过数字技术实现了全方位升级,而这一资本主义的最新形态便是“数字资本主义”。数字资本主义的主要特征在于将数据作为资本,通过塑造异化的数字劳动实现隐秘的剥削。需要注意的是,无论资本主义发生怎样的形态变化,其剥削与支配的本质不会改变,其最终导向的结果都是让人变成非人,即所谓“食人性”(cannibality)。

数字资本主义主要依托数字技术革新生产方式,从而实现对用户的隐秘剥削,而用户也在这一被剥削的过程中全然不知且乐此不疲,其主体性非但没有通过网络空间实现更多可能性,反而受到了平台一种不受掌控的“物化”。具体而言,数据作为一种资本,成为生产要素并被平台私人占有,是数字资本主义的生产关系本质。凭借对数据即数字生产资料的私人占有,平台得以对网络空间中的用户进行剩余价值的剥削。在数字资本主义的逻辑统摄下,我们日常生活中的数据都被赋予了资本的属性并被裹挟到资本增殖与扩张的全过程中。因此,数据要素一经产生就印刻着资本运行的固有逻辑,数字化的生产生活也就自然而然地被吸纳到数字化的资本关系之中,作为劳动者的用户进一步沦为被数字资本统治的对象。

需要说明的是,用户在网络空间中的劳动者身份是互联网产消者——这需要从互联网的发展历程中予以理解。在20世纪末与21世纪初的“Web1.0”时代,数据作为一种基本生产资料和平台企业的重要资源的地位被发现和挖掘并逐渐形成了“免费内容+广告”的营利模式。这种模式将图书、音视频等各类视听产品以数字化的形式供用户免费使用,帮助平台迅速吸引了大批忠实用户。在“Web2.0”时期的“交互式互联网”时代,平台不再是内容的垄断者,用户与用户之间可以通过平台进行内容交互,即每个用户既可以享受平台的免费内容,也可以自主上传个性化内容——这就让用户的身份从单纯的消费者转变为了“产消者”。这种劳动模式或生产模式迥异于传统的生产性劳动,用户与平台之间的关系也不同于工人与资本家的雇佣关系。与签订了劳动合同的工人不同,用户虽然能够为平台创造利润,但却并不能获得报酬,其能获得的仅仅是访问平台的权利,即用户在网络空间中的行为在很大程度上是为平台提供数据的免费劳动。这些网络活动既是自愿的,也是无偿的,既是享受的,也是被剥削的。

可以说在“Web2.0”时代,所有用户都在“玩”的同时受到剥削,即剥削作为一种社会关系隐藏在“玩”的结构之中,在这个意义上,所有用户都是“玩工”。在传统福特制的生产方式下,工作与闲暇是分离的;而在互联网冲浪的过程中,劳动与娱乐交融在一起,用户每一次轻松愉快的点击都是在为资本积累做贡献。用户通过参与网络空间中的数字劳动为平台实现“再生产”,也同时沦为附庸于作为资本家的平台企业的奴仆。平台企业成为压迫用户的主人,而用户在这一过程中被经济客体化。

(二)政治维度:数字生命政治

数字资本主义体现出平台支配用户的经济性权力,但这并不是网络空间治理中平台与用户之间权力关系的全部。数字生命政治将揭示其中更为深刻的权力结构。

数字生命政治源自20世纪后期开始流行起来的“生命政治”(biopolitics)概念。进入21世纪以后,国内学术界对生命政治的兴趣日益高涨,并在近几年掀起了新的研究热潮。虽然“生命政治”这一概念最早可以追溯到20世纪20年代的鲁道夫·科耶伦(Rudolf Koyelen),但这一概念在福柯(Michel Foucau)重新阐释之后才得到了广泛的关注。福柯将生命政治定义为一种的新的权力技术——“生命权力”(biopouvoir),这种权力不再像以前那样致力于“使人死”( fairemort),而是“使人活”( fairevivre)。也就是说,与这种新权力相对应的社会治理术不再追求剥夺生命,而是转向规训生命,即以统一的管理方式对个体进行监视、训练、利用。

在网络空间中,所有进入平台的用户都必须接受平台的管理——福柯将其称之为“规训”。规训所关注的核心问题是权力技术对人的监控与评估并及时通过矫正的方式让人的行为符合特定的规范。这套规训体制在很大程度上构成了现代国家的治理体系:微观治理场所如学校、医院、监狱都是生命权力的实施场域,这些场所效仿了边沁(Jeremy Bentham)“全景监狱”(panopticon)的空间构想。在这种通过监控技术渗透权力的构造下,人的身体被置于一个“看”与“被看”的权力结构中:权力的“眼睛”躲藏在暗处,致使每个人都背负着被观看的压力,进而自觉地转变成自己的监视者。在这里,我们看到了“强制”与“规训”的核心区别:强制是对个体施加外在压力,迫使个体服从他人的意志;规训则是个体对自身施加行为规范,虽然有外在规训的存在,但这种规训发挥效力的机理却是将外在规范内化为个体的内在规范,从而通过个体自己约束自己。从这个角度看,我们可以对哈特的“内在规范”理论形成全新的理解。无论这种内在规范的效力被认定为公众内心的认同还是习惯的约束,是否都在某种程度上掩盖了奥斯丁笔下的那种赤裸裸的主权与暴力?

网络空间中的生命权力将基于数字技术呈现新的形态。围绕生命权力构建的规训体制需要掌握被规训者的大量信息,从而实现治理目的,因此信息的收集、处理、分析就显得尤为重要,而这正是数字技术的用武之地。在网络空间,所有用户的行为都能留下擦不掉的数字化痕迹,于是用户不再是一个具有生命力的生物有机体,而是一串串被平台的“权力之眼”凝视的数字。区别于福柯那个时代以人口统计为基础的规训技术,基于大数据的用户画像能够对用户的外在行为特征进行概率学分析与预测,实现更加精确的治理定位。数据越多,我们的特征就越清晰可见,我们也就更容易为平台的生命权力所掌控。此外,平台还能够通过算法为用户推送其感兴趣的信息并形成信息茧房,从而在某种程度上实现对用户潜意识的利用,让用户沉浸于此而乐此不疲。于是,以大数据和算法为代表的数字技术正在推动着我们走入“微粒社会”,在这个社会里,我们的身体、我们的意识、我们的社会关系等一切有关人类生命的东西都将以更精细和更透彻的方式被获取、分析和评价,我们的整个生命都被平台的生命权力俘获了。

这就是数字生命政治的基本逻辑。仰仗数字技术的全方位监控体制,平台根本无需为用户设定统一的规范,而是可以放任他们在平台上翱翔。当用户以为自己是自由飞翔的小鸟的时候,其实忘却了每一个人实际上都被诸多无形的“权力之眼”凝视着,都不过是被隐形的线牵着的风筝。传统权力往往借助暴力手段迫使权力的对象放弃自身意愿而屈从于权力的意愿,但数字时代的规训权力致力于让肉体服从于一套规范体系,它通过纪律实现了对生命的重塑。这样一种权力形式实现了对生命更加深刻而全面的控制,能够借助大数据把握主体的思想和需求并及时给予肯定性与迎合性的回应,从而使主体产生对这种数字化规训权力的强烈依赖。在这里,用户被政治客体化了。

四、理念转变:从工具理性到交往理性

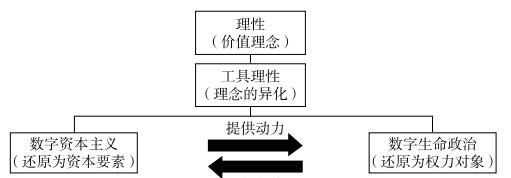

在数字权利的主体性假象背后,资本主义政治经济学图景揭示了用户在网络空间中的真实处境,这让我们不得不反思数字权利本身。作为概念的数字权利本质上是法律的一种规范性构造,而规范的基础则涉及一种特定的价值理念。笔者认为,数字权利的价值理念是工具理性,而正是在数字技术的加持下,一种极端的工具理性走上了神坛,造成了一种空前的悖论:原本塑造人类主体性的理性在这个时代却成为消解人类主体性的罪魁祸首。这一悖论蕴藏于工具理性的理念流变轨迹,并通过网络空间治理中的数字资本主义和数字生命政治体现出来。为了重塑用户主体性,构建一种用户中心型网络空间治理,笔者拟提出交往理性作为网络空间治理的理念基础。

(一)工具理性的主体性悖论

前文已述,笛卡尔确立了以理性为价值基点的人的主体性,而这种理性便是工具理性。所谓工具理性,即将理性作为一种实现目的的工具。这种理性是价值无涉或价值中立的,可以适用于任何目的。工具理性之所以能够确立人的主体性,在于工具理性没有设立既定的价值目标,每个人都能够依靠自己的理性去实现各种目的,因此人能够自由地去追逐各种目标,从而脱离了以上帝、理念等形而上之物为名的终极目标的束缚。

虽然工具理性让人类在推进现代化的进程中抛弃了宗教神性的花环,但其客观上亦强化了伽利略等科学家塑造的机械论世界图景,让世界只存在于机械化的表达之中,而把人的自主创造等主体性价值排除在外。这一现代性引诱在数字化时代的网络空间将体现得尤为明显,即理性在数字技术赋能之下逐渐演变为一种类似拜物教的唯理主义。在这里我们看到,死去的上帝重新回来了,只不过他的名字变成了理性。理性在将信仰推下神坛后,在这个时代以另一种姿态坐上了那个空着的王座,开始得意而傲慢地接受人类的顶礼膜拜。在这里,我们看到工具理性这一价值理念的异化根源——原本作为实现特定目标的工具的工具理性将自己变成了最终目的。从人类的角度上看,在技术拜物教的理念下,人们的价值追求已经被技术消解了,技术代表的工具理性成了人类的唯一追求。这种错位导致了一种深刻的主体性悖论:原本塑造人类主体性的理性在这个时代却成了消解人类主体性的罪魁祸首。

依据数字时代的工具理性,我们可以将数字资本主义与数字生命政治再度串起来。数字资本主义强调平台对用户的剥削。这种带有剥削性质的数字劳动将用户的数据转化为资本,从而带动整个资本工厂的运作与再生产。在这里,用户成为平台眼中的“资本要素”。用户要满足所谓的经济标准,即其在网络空间中的行为必须像纯粹的经济人一样,这才有利于平台通过大数据与算法预测其行为进而间接影响其决策。因此,数字资本主义体现为一种经济动力,它推动着现有体制(尤其是政治层面的治理体制)将用户规训为一种无差别个体,使其行为都在既定的规范框架下展开,从而能够最大程度为平台所掌控。数字生命政治承接的便是这一职能,其在数字经济的强力推动下通过数字技术形成数字化全景监狱,布满无数权力之眼形成对用户的全方位、无死角的凝视,力求将用户的所有行为特征数据化并经由算法进行用户画像,从而获得该用户的个性化信息。这些个性化信息将成为实现治理的重要资源,因为治理的前提是对被治理对象信息的掌握。在数字生命政治的逻辑下,平台能够针对每位用户形成精确化信息服务。这种信息服务体现为一种规训性质的信息茧房,它让用户只能接受到平台想让其接触的信息,并且由于平台能够掌握其喜好,用户很容易沉溺于此而消磨其基于主体性的自由意志。最终,每个用户都将不再是自己,或者说,每个用户的主体性都将是一种被平台建构起来的主体性,而这种虚假的主体性背后是客体化的现实倾向。依托这种被规训的用户主体性,数字资本主义能够更好地贯彻经济人的理性思维,以最大化效率的方式收集并分析用户数据,推动数字经济的发展。这便是数字资本主义与数字生命政治之间基于工具理性的深度耦合关系,价值子系统(工具理性)、经济系统(数字资本主义)、政治系统(数字生命政治)三者形成了功能耦合,如图2所示。

图2 工具主义统摄的政治经济学图景

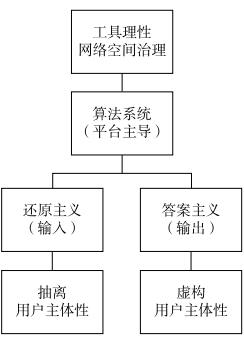

在工具理性的价值理念下,网络空间治理消解用户主体性的底层逻辑得以呈现。具体而言,网络空间不是服务于人类福祉的工具,而是一个将人本身纳入理性逻辑的运作系统,这个系统具体体现为算法系统。人类之所以自愿成为算法这台理性机器的螺丝钉,为其添砖加瓦,是因为人类对自己理性能力的无比自信乃至迷信,这源于数字技术让人类前所未有地感到自己是如此的强大,能够运用自己的理性去征服自然,去支配世界,甚至取代上帝的权威。如果现代性的乐观态度就源于这份基于技术的理性,那么我们常常容易遗忘关于理性与技术的另一面,也就是这个时代的阴暗面——技术理性能为人类带来强力,也能令人类感受到深深的无力感。理性的强力与无力是一体两面的。就工具理性的运作机理而言,网络空间治理本质上是平台主导的一个庞大的算法系统。这套系统的运作始终贯彻工具理性逻辑:在算法系统的输入端体现为还原主义,即每个进入网络空间的用户都被还原为数据,其接触的经验世界也都经过了数据的简化而失去了丰富性,因为只有数据才能够成为算法系统的原料,进而被卷入算法系统的运作之中,用户的主体性由此被算法系统抽离为二进制的数字形式;在算法系统的输出端体现为答案主义,即被抽离主体性的用户只能接受甚至乐于接受算法系统推送的信息并将这种推送信息视为根据机器计算的最适合自己的信息从而赋予其确定性,于是用户被算法系统的单方面输出强加了加了一种虚假的主体性。如图3所示。

图3 工具理性网络空间治理的逻辑展开

在明确体现工具理性的算法系统的运作机理后,重塑用户主体性的焦点就在于算法系统本身,即应当如何通过一种新的价值理念冲破平台主导的算法霸权成为构建用户中心型网络空间治理模式的关键。

(二)迈向主体间性的交往理性

在反思工具理性的基础上,笔者引入哈贝马斯的“交往理性”作为新的价值理念重构用户中心型网络空间治理模式。哈贝马斯是从现代性的角度思考理性问题的,他也将工具理性视为主体性与现代性的基础并认为这种主体性哲学出现了异化。具体而言,工具理性调节的是主客体关系,突出体现在生产力尤其是科学技术的发展水平上。当这种不受价值调控的工具理性发挥到极致时,包括人在内的所有社会关系都会被工具化,最终导致人的物化,即人的主体性消解。事实上,马克思的“异化”、卢卡奇的“物化”、马尔库塞的“单向度的人”、韦伯的“意义的丧失”等理论在一定程度上都是对现代性危机的诊断和批判。对工具理性的过度推崇使得现代生活为工具理性所统治,社会发展与人的发展的所有目的都变成了工具理性的目的。

哈贝马斯在考察哲学家们对现代性反思批判的基础上对现代性进行了“病理学分析”。在他看来,现代性危机的根源在于工具理性对“生活世界”的再生产功能造成了破坏,即“生活世界殖民化”。具体而言,即工具理性驱动下的“系统”对“生活世界”的入侵并破坏其结构。为了应对这一现代性困境,哈贝马斯把主体间性作为交往理性的论证前提,建构主体间“理解”和“共识”的交往理性,试图以此消解工具理性导致的消极后果,引导人类走出现代性的困境。这一转向涉及从主体性走向主体间性,是西方哲学的一个重要转向。胡塞尔在《笛卡尔式的沉思》中最早提及主体间性。但是,胡塞尔所理解的主体间性是以先验主体论为前提的,仍然局限在主体性哲学的范畴里。海德格尔超越主客对立的思维方式,把主体间性由认识论转入本体论,试图以主客关系的存在论间接构建主体间关系。马丁·布伯进一步通过自我与他人之间的交谈对话建构起主体间关系。

落实到实践层面,人要发挥自己的主体性,须以社会和他人为中介,建立起交往联系。具体而言,哈贝马斯认为各种现代性问题的根源都在于主客对立的主体性思维,而且试图应对和克服现代性问题的诸多理论之所以最终都陷入困境,其根源在于这些理论本身都受到主体哲学范式的限制,都遵循着主客对立的主体性思维。在认识和反思主体性哲学的过程中,哈贝马斯主张引入新的理论范式,破除意识哲学的主体性困境,进而提出一种基于主体间性的交往理性理论。在哈贝马斯看来,交往理性能够突破主体性哲学对理性建构的限制,通过合理的交往行为把孤立的主体转变为交互主体,从而克服主体理性的片面性,在交往理性的转向中重构现代性的理性基础。

可见,哈贝马斯从社会化的维度审视主体间性和交往行为,把理性放到人际交往关系中来考察。建构面向主体间性的交往理性是对主体理性的扬弃,是在网络空间治理中重塑用户主体性的可能路径。需要注意的是,交往理性并不意味着否定理性本身,而是像康德那样通过对理性的批判实现对理性的重新立基。为理性划定必要的界限,避免“理性帝国”在网络空间成为统辖一切的庞大机器,成为我们必须面对的时代课题。就此而言,交往理性是笔者提出的对理性主义或唯理主义的修正方案。这种交往理性是通过人与人之间的社会交往引入外界的鲜活经验,从而实现对理性的一种“湿化”。“湿化”一词源于“湿件”(wetware),后者用来形容人类社会应当具有的特质。与计算机的硬件和软件不同,“湿件”不单单指以抽象思维为基础的人类大脑所具有的能力,更意指一切生物系统所具有的有机特征。因此,所谓对理性的“湿化”即软化理性的刚性,让这种理性能够吸纳更多外界的经验知识,从而丰富网络空间治理的内容。

五、制度构造:基于开源社区的网络空间治理

价值理念的落地需要以具体的制度构造为基础。在提出交往理性后,笔者将围绕用户间关系展开基于开源社区的网络空间治理方案。在笔者看来,开源社区治理正是交往理性嵌入网络空间治理的应然方案,且其需要深厚的硬件基础与软件基础作为支撑。

(一)交往理性嵌入网络空间治理:开源社区

在网络空间治理中,基于工具理性的算法构建了一整套消解用户主体性的系统。目前理论界有关算法程序问题的讨论聚焦于“算法黑箱”问题,即外界无法得知算法内部程序的运作过程,因此无法建立对算法决策结果的信任。算法黑箱是唯理主义的表现形式之一,因为这意味着基于技术的理性霸权。这种理性霸权的傲慢之处在于,由于算法技术能够通过理性分析实现答案主义下的最优决策,因此不需要非技术因素的外界参与决策。就此而言,通过“算法透明”打开算法黑箱成为学界普遍赞同的应对方案。然而,许多学者并没有将算法问题置于平台与用户之间的权力关系语境下予以考量。若忽略这一点,将导致提出的对策无法触及根源性的权力结构——数字资本主义与数字生命政治共同构成的资本主义政治经济学图景,更无法在不改变原有权力结构的基础上推行针对算法透明的制度。例如,算法透明要求平台将算法程序的代码予以公开,但平台完全可以基于两个理由进行抗辩:其一,算法程序的代码涉及商业秘密或知识产权,若公开将损害权利人的利益;其二,算法程序的代码具备很高的专业性,没有专业知识背景的普通用户往往无法理解其中表达的内容。因此,算法透明逐渐沦为学界的口号。纵使学者提出再精致的制度构造,也会受限于上述两个理由而成为无法推行的空中楼阁。

要实现算法透明,就必须逐渐调整乃至改变这种以工具理性为底色的权力结构。刘易斯·芒福德(Lewis Munford)曾指出:人类史上存在两种技术,一种是威权型技术,另一种是民主型技术。可见,与算法霸权相对的便是算法民主。许多学者已经注意到了构建网络空间治理中的“双轨的商议性政治”:体现“公共意志”的正式政治制度与体现“公共意见”的非正式政治制度。在这种双轨模式下,作为非正式政治制度的“公共领域”能够通过平等自由的交流形成一种“沟通权力”,从而影响正式政治制度的“行政权力”。这种商谈政治的制度构想其实就是将哈贝马斯的交往理性嵌入具体的制度结构所形成的方案。事实上,并不乏学者思考哈贝马斯的商谈民主理论在网络空间中的适用,但却鲜有从组织结构的角度探讨开源在网络空间治理中的制度意义。就此而言,笔者将交往理性这一新的价值理念嵌入工具理性统摄下的网络空间治理结构中,从而构造以开源社区为基础的用户中心型网络空间治理模式。

开源社区是一种组织,其技术基础是开源软件(opensource software),即允许任何人使用、修改、分发源代码的软件。作为一种产品,开源软件一方面意味着任何人都可以使用该软件,另一方面也为修复软件缺陷、提高软件性能提供了低成本路径。这就为用户针对网络空间的产品和服务提供了沟通交流的便捷渠道。随着越来越多人开放源代码以及开源软件逐渐受到公众青睐,参与开源活动的群体逐渐形成一种社区,即开源社区。在开源社区中,软件开发者基于自愿原则公开软件的源代码供社区成员使用,软件使用者在使用过程中不断提供反馈从而通过修改源代码的方式改进软件。这里存在着一个社会信任机制,即用户在使用开源软件制作新软件时,不但需注明新软件来自开源软件并注明源代码权利人,而且还应公开自己的源代码,从而形成一种良性循环。任何违反上述信任机制的人员都会被视为侵权。在这里,代表技术的软件是公开的,每个人都能够共享技术福利,也能够在使用技术的过程中就技术本身形成与他人的交流。相比之下,在工具理性主导的网络空间治理模式中,平台往往独自掌握着算法软件的源代码并通过“算法黑箱”形成一种数字权力,而这种权力正是通过对技术的封闭性垄断形成的。

因此,从组织结构的角度上看,开源社区的关键理念并不在于反对以闭源软件形式表现出来的私有产权,而是科层制的软件生产过程与管理模式。具体而言,开源运动打破了对著作权和专利权的极致封闭管理,以一种基于社会信任的方式同时实现了有限知识产权保护和代码使用权共享。面对算法黑箱引起的数字权力现象,开源生态的构建使得算法霸权的闭环逻辑在人人可以获取并使用代码的社区内部难以容身。因此,开源在这里所意味的并不仅仅是一种运动,而更是一种朝向算法透明性与开放性的伦理政治要求,体现的是技术内部民主化的趋势诉求。它要求打破技术精英们(背后往往是代表资本家的平台企业)的封闭话语体系,把技术相关问题放置在公共领域中进行探讨,从而实现利益相关群体与技术专家/资本家之间的合作。

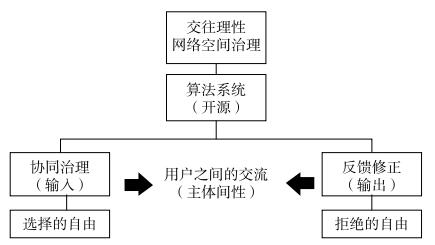

映射到网络空间治理领域,工具理性主导的网络空间治理模式是一种纵向(自上而下)的治理结构,交往理性主导的开源社区治理模式是一种横向(平等)的治理结构。从网络空间治理的角度看,工具理性是人类对理性无限崇拜从而将主导权移交给具备更高理性能力的机器的结果,交往理性在使用技术的过程中则仍然保持对技术缺陷的批判性思考,这也体现为一种理性,但这种理性却不是简单通过机器实现的,而是在人与人之间的社会交往中体现出来的。具体机理在于:区别于工具理性网络空间治理模式,交往理性网络空间治理模式中的算法系统并不是平台主导或独占的,而是包括每一位社区成员,这意味着开源社区中的任何用户都可以使用与修改源代码,即任何人都可以使用和修改算法。这一基于开源社区的网络空间治理模式可以从两个方面重塑用户主体性:在算法输入端,不同于还原主义对用户主体性的抽离,开源意味着任何人都可以公布自己开发的源代码,从而为任何具备优良性能的算法提供了展示空间,进而形成一种良性竞争,这是一种网络空间的协同治理模式,意味着用户并不必然选择平台的算法,而是具备了选择的自由。在算法输出端,不同于答案主义对用户主体性的虚构,开源意味着任何人都可以对已公开的源代码进行修改,从而修正现有算法的漏洞或改进现有算法的性能,这意味着用户能够反对与抵抗不利于其主体性发展的恶性算法,在这个意义上具备了拒绝的自由。因此,在交往理性的价值理念下,基于开源社区的网络空间治理能够赋予用户选择的自由与拒绝的自由,这两个方面都充实与丰富了用户的主体性。用户的主体性不再是孤立的主体性,而是迈向了一种丰富的主体间性。用户与用户之间能够通过沟通与交流实现对算法的治理,进而实现一种真正意义上的用户中心型治理模式。如图4所示。

图4 交往理性网络空间治理的逻辑展开

(二)开源社区的硬件基础

基于开源社区的网络空间治理模式需要在法律的框架下运行———这是开源社区最为关键的硬件基础。就开源社区的法律规范而言,美国、英国、法国、澳大利亚等国家都在国内开启了开源运动计划。在国际层面,2020年6月,联合国发布“数字合作路线图”报告,首次公开强调“数字公共产品必须采用开源形式”并认为这是通过互联网增进人类福祉的关键。在中国,2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“支持数字技术开源社区等创新联合体发展,完善开源知识产权和法律体系,鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”。这是“开源”首次被写入国家战略规划,可见我国近几年也着手开始推进开源运动。

开源社区的法律基础是开源许可协议。所谓开源许可协议,指的是开发者和用户之间针对源代码的适用规则。不同类型的开源许可协议体现出开发者个人利益与社区公共利益之间的不同平衡点。根据许可条件的不同,开源许可协议可以分为宽松协议和严格协议,前者允许使用、修改和重新发布源代码,如Apache、BSD、MIT;后者则对源代码的处理有着更多限制条件,如GPL、LGPL。要构建以开源社区为基础的网络空间治理,开源许可协议显得尤为关键。开源许可协议虽然是开发者与用户之间成立的合同关系,但任何用户都可以凭借自己的创造力成为开发者,且所有开发者和用户都在开源社区中共享算法系统等各种智力成果,这意味着开源许可协议可以在用户与用户之间形成平等的交流互动关系,从而有效避免了权力结构的形成以及对用户主体性的压迫。相比之下,在工具理性网络空间治理模式中,平台通过用户协议与隐私政策形成了对用户的一种隐性强迫。看似用户自愿同意平台收集与处理自己的数据,但实际上,用户面对早已渗透到人们日常生活方方面面的超级平台根本没有议价权,只能勾选“同意”,否则将无法享用构成自己基本生活之重要部分的平台服务。在这里,我们再度看到了工具理性网络空间治理模式的迷惑性,其通过看似平等的协议关系掩盖了其消解并虚构用户主体性的事实。就此而言,确立并完善开源许可协议既是对通过用户协议与隐私政策伪装自己的工具理性网络空间治理模式的揭示与批判,也是用户中心型网络空间治理模式得以确立与发展的法律基础。

然而,目前我国尚未对开源许可协议制定专门的立法。为了建立完善的开源社区,我国应在参考域外经验的基础上逐渐建立本土特色的开源许可协议法律体系。不同于普通的民事协议,开源许可协议乃是在作品传播和衍生性使用过程中,权利人、作品的使用者和传播者之间形成的版权许可协议。为了保证开放许可在实施中适用对象的平等性和协议内容的持续性和同一性,需要后续使用人遵守和贯彻开放许可的基本精神和协议条款。然而,仅仅依靠参与者的自愿又难以保持开放许可协议的持续性和同一性,也不能让开放许可远离版权侵权纠纷。开放许可要走向市场和全面实施,必须建立在坚实的版权法基础之上。鉴于此,作为契合互联网传播技术的新型版权许可模式,开放许可应当被版权立法所关注。未来的版权立法有必要对开放许可作出科学的制度安排。换言之,开放许可的有效实施需要强化许可协议的法律效力并明确侵权责任的认定与承担。就前者而言,可以将开放许可协议条款纳入“权利管理信息”范围;就后者而言,可以确立原作品版权人的侵权赔偿请求权。

(三)开源社区的软件基础

基于开源社区的网络空间治理是赋予用户自主选择与拒绝治理模式的一种尝试,因此这种治理模式更多依赖于用户的自愿而非外在的强制——后者就涉及开源社区的软件基础。

工具理性网络空间治理模式下的人性假设是“理性人”假设。无论是数字资本主义还是数字生命政治都将用户视为经济权力与政治权力的客体化对象。人类通过机器实现了理性的载体转移,目的在于确立对客体的掌控,然而却在另一方面消解了自身的主体性。这种理性人假设的根源便是达尔文(Darwin)“物竞天择,适者生存”的进化论。在进化论看来,人类的竞争是常态,而合作始终是一种有待解释的特殊问题。因此,合作作为演化行为所发挥的功能机理长期没有得到学界的关注。在笔者看来,交往理性网络空间治理模式正是通过开源社区确立一种合作治理范式,即将合作的价值理念视为网络空间治理的重要基点。

事实上,在主流的进化论之外,已经陆续有学者注意到了合作的价值,尤其是在社会科学领域。众所周知,亚当·斯密的“看不见的手”理论是早期经济学界的主流观点,即只要每个人都基于自身利益最大化的目标进行理性决策,那么最终将实现集体的利益最优。然而,随着“公地悲剧”的频繁出现,后世学者开始反思这一理论的缺陷。在加勒特·哈丁(Garrett Hardin)看来,个人的理性决策并不能实现更高的集体利益,反而会导致公共资源被过度消耗。承继哈丁的观点,满瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)进一步指出了集体行动的困境。虽然哈丁和奥尔森都指出了“看不见的手”理论的不足,但他们都没有注意到合作的重要性与可能性,因为他们仍然在很大程度上受到了自斯密以来的古典经济学的深刻影响,即认为每个人都是自私自利并能够进行理性决策的“经济人”且每个人的决策对集体的边际影响都是可以忽略的。与之不同,卡尔·罗斯(Carol Rose)通过比较公共产权与私人产权的分析发现,公共产权保护的是人与人之间的交往行为(interactive activities),更多人参与使用公共产权并不会导致边际效益的降低,反而是通过加强社会交往关系而提高了边际效益,从而导向“公地喜剧”(comedy of the commons)的结果。正是在罗斯的启发下,人们开始逐渐意识到:在个体主义的分析思路下,我们并不关心人与人之间的合作行为;但当以社会关系为分析视角时,合作行为便自然成为关注的焦点。但需要注意的是,重视社会关系分析并不意味着要取代个体分析,而是要让二者形成互补的关系,从而提供一种更全面的分析视角。基于合作互惠,用户能够在开源社区中丰富与充实自身的主体性,因为用户能够在网络空间中具有选择合作与拒绝合作的自由,从而避免了被平台的算法系统单方面支配的局面。

在这种基于合作的新人性假设下,开源社区治理需要一种文化支撑,而这种文化是一种礼物文化(gift culture),即社区的每个人获得社区的认可是取决于对社区的贡献大小,而不是靠索取决定的。从日常出发理解这种礼物文化:小红书有大量旅游攻略,豆瓣有各种书评和影评,字幕组为美剧、韩剧加上中文字幕。这些无偿行为是什么因素激发出来的?这正是需要礼物文化对合作人性假设的滋养。

礼物文化体现为礼物循环,后者意味着通过礼物的持续交换确立彼此之间的社会关系。礼物文化的基石是互惠。本质上,知识是社会合作之物,任何创新不过是对已有知识的延续与突破,离不开先人的智慧。同时,任何创新都必要推动公共知识的增量。这种知识创新领域的互惠关系被称之为“滋养精神”(whangaihau)。在数字时代,互联网为礼物文化提供了技术性便利,人们更加能感受回礼带来的激励。在网络空间中,礼物循环的方式多样且准入门槛低,可以是点赞与评论,也可以是上传与转发,成本低廉,极大地扩大了参与礼物循环的群体范围,为礼物文化扎根社群提供了深厚基础。在礼物文化下,开源社区治理体现出一种道义逻辑,而非科层逻辑或市场逻辑。这种基于合作互惠的道义逻辑能够重塑网络空间治理的文化基石,进而在社会互动中体现用户主体性。相比之下,科层逻辑与市场逻辑总是披着工具理性的外衣实施单方强制性网络空间治理。概言之,礼物文化熏陶下的人类社会既不符合达尔文的物竞天择论,也不符合霍布斯的战争状态论;合作互惠才是人类的天性。

六、结语

自人类走出中世纪的信仰蒙昧以来,尼采那声“上帝死了”的怒吼就一直盘绕在现代人的耳边。上帝之所以被人类请下神坛,是因为笛卡尔为人类确立了自己的价值基点——理性。然而在数字时代,依托技术赋能的理性逐渐演化为一种意图通过自己的还原逻辑与答案逻辑统摄一切事物(包括人类自己)的唯理主义。这种霸权式的理性重新坐上了上帝曾坐过的宝座,坦然接受众人的顶礼膜拜。忽略这种认识,学界讨论得再热烈的网络空间治理也无法脱离工具理性的窠臼。用户的主体性问题非但没有得到有效解决,反而还在看似一片繁荣实则满地鸡毛的学术泡沫中被搁置于众人目光的角落,沾满了历史的落寞灰尘。

就此而言,笔者试图将网络空间治理中的用户主体性问题重新摆在世人面前,刺破数字权利这种虚假的用户主体性方案,揭露数字权利背后残酷而血淋淋的政治经济学图景,展开那目空一切的工具理性逻辑,并试图从交往理性的角度提出基于开源社区的网络空间治理方案,试图为重塑用户主体性的用户中心型网络空间治理模式寻求一条可行之路。在这里,我们看到互惠理性对工具理性的修正,即确立主体性价值基点的理性并不必然意味着一种“我思故我在”的孤立个体。进入社会的个体必然受到各种社会关系的约束,在开源社区中也存在特定的社会关系,而这种关系背后是基于信任的合作互惠。在交往理性网络空间治理模式中,开源社区不是像平台那样推动不同成员完成集体行动的场所,而是不同参与者进行对话与合作,从而形成有序集体行动并满足各自需求的自发过程。此时,个人不再被视为管理者控制下毫无差别的螺丝钉,而是具有差异化属性的自治主体。即使是不同主体间的分歧与冲突也不再被视为需要被抑制或解决的管理问题,而具有了鼓励对话以在不确定性环境中探索新解决方案的积极意义。用户的主体性在这里体现于用户不再是被动接受算法单方面推送的信息的霸权客体,而是能够在开源社区的各种社会合作关系中自主选择多样化信息构建信任机制。这确保了用户主体非基于强迫的自由意志。这种自由既包括选择的自由,也包括拒绝的自由。

然而,这远远不够。在笔者看来,有关用户中心型网络空间治理的用户主体性问题正是网络法的希尔伯特问题,还有待更多学者的耕耘以及更多理论观点的探索。即使引入基于开源社区的网络空间治理模式,如果不具备充分的硬件基础与软件基础,那么这一治理方案在实践中的运作效果仍然是有待观察的。在问题的迷雾尚未得到曙光的照亮之前,我们仍然需要保持作为人类在这个张牙舞爪的时代面前的自信——“我们必须知道,我们必将知道”(wir mussen wissen, wir werden wissen)

【参考文献】

[1]李拥军,李瀚正.网络空间治理重构的法理探索:以“枫桥经验”为方法[J].法治社会,2023(3):1-17.

[2]孙兆航,杜宴林.数字平台“守门人”引入问题研究[J].科技与法律(中英文),2024(2):98-107.

[3]胡凌.平台发包制:当代中国平台治理的内在逻辑[J].文化纵横,2023(4):18-27.

[4]维迪亚那桑.谷歌化的反思[M].苏健,译.杭州:浙江人民出版社,2014:8.

[5]哈贝马斯.现代性:未完成的工程[M].丁君君,译//汪民安,陈永国,张云鹏.现代性基本读本.郑州:河南大学出版社,2005:108.

[6]汪民安.现代性[M].南京:南京大学出版社,2020:3.

[7]笛卡尔.谈谈方法[M].王太庆,译.北京:商务印书馆,2000:21.

[8]康德.实践理性批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2003:39.

[9]张汝伦.西方现代性与哲学的危机[J].中国社会科学,2018(5):23-42.

[10]胡塞尔.欧洲科学的危机与超越论的现象学[M].王炳文,译.北京:商务印书馆,2001:22.

[11]莱斯格.代码2.0:网络空间中的法律[M].李旭,沈伟伟,译.修订版.北京:清华大学出版社,2018:53.

[12]ELLULJ. The Technological Order [M]/BURKE JG,EAKIN M C. Technology and Change. San Francisco : Boyd &Fraser Publishing Company,1979:13-14.

[13]张新宝.论作为新型财产权的数据财产权[J].中国社会科学,2023(4):144-163.

[14]申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020(11):110-131.

[15]高富平.论数据持有者权:构建数据流通利用秩序的新范式[J].中外法学,2023(2):307-327.

[16]杨芳.个人信息自决权理论及其检讨:兼论个人信息保护法之保护客体[J].比较法研究,2015(6):22-33.

[17]任颖.数字时代隐私权保护的法理构造与规则重塑[J].东方法学,2022(2):188-200.

[18]陈峰,王利荣.个人信息“知情同意权”的功能检视与完善进路[J].广西社会科学,2021(8):106-111.

[19]蒋银华,赵怡萱.数字时代数据接入权的法律保障研究[J].广州大学学报(社会科学版),2024(2):45-57.

[20]孔德明.数据财产权到访问权:欧盟数据设权立法转型解析[J].比较法研究,2023(6):33-50.

[21]赵龙.论算法社会中公民信息获取权的法治保障[J].山东社会科学,2023(8):178-184.

[22]李锦华.个人信息查阅权的法理基础及实现路径[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(3):168-177.

[23]程啸,王苑.论我国个人信息保护法中的查阅复制权[J].法律适用,2021(12):17-27.

[24]白云锋.个人政府信息更正请求权之建构[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2024(4):66-78.

[25]郭春镇,王海洋.个人信息保护中删除权的规范构造[J].学术月刊,2022(10):92-106.

[26]丁晓东.论数据携带权的属性、影响与中国应用[J].法商研究,2020(1):73-86.

[27]王凌皞.“被遗忘”的权利及其要旨:对“被遗忘权”规范性基础的批判性考察[J].华东政法大学学报,2021(5):41-54.

[28]王利明.论数据权益:以“权利束”为视角[J].政治与法律,2022(7):99-113.

[29]许可.权利树:个人信息权益的理论重述[J].甘肃社会科学,2024(2):139-150.

[30]许可.从权利束迈向权利块:数据三权分置的反思与重构[J].中国法律评论,2023(2):22-37.

[31]姚佳.个人信息主体的权利体系:基于数字时代个体权利的多维观察[J].华东政法大学学报,2022(2):87-99.

[32]申卫星.数据产权:从两权分离到三权分置[J].中国法律评论,2023(6):125-137.

[33]申卫星.论数据产权制度的层级性:“三三制”数据确权法[J].中国法学,2023(4):26-48.

[34]申卫星.数字权利体系再造:迈向隐私、信息与数据的差序格局[J].政法论坛,2022(3):89-102.

[35]袁俊宇.个人信息的民事法律保护:以霍菲尔德权利理论为起点[J].江苏社会科学,2022(2):91-104.

[36]WARREN S,BRANDEIS L.The Right to Privacy [J].Harvard Law Review,1890,4(5):193- 220;Rotenberg M.Fair Information Practices and the Architecture of Privacy(What Larry Doesn't Get)[EB/OL]. [2024-06-01].https://archive.epic.org/Rotenberg-FIPS.pdf

[37]U.S.Department of Health,Education &Wel- fare.Records,Computers and the Rights of Citizens:Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data Systems [EB/OL].[2024-06-01].https://epic.org/documents/hew1973report/.

[38]Bruening P.Rethink Privacy 2.0 and Fair Information Practice Principles:A Common Language for Privacy [EB.OL].(2014-10-19)[2024-06-01]. https://community.intel.com/5/Blogs/Intel/Policy-In- el/Rethink-Privacy-2-0-and-Fair-Information-Practice-Principles-A/post/1332705.

[39]丁晓东.论个人信息法律保护的思想渊源与基本原理:基于“公平信息实践”的分析[J].现代法学,2019(3):96-110.

[40]CRANOR L F.Necesary But Not Sufficient:Standardized Mechanisms for Privacy Notice and Choice [J].Journal on Telecom- munications and High Technology Law,2012,10:273-308.

[41]NORBERGPA,HORNE DR,HORNE D A.The Privacy Paradox:Personal Information Disclosure In- tentions Versus Behaviors [J].The Journal of Consumer Affairs,2007,41(1):100-126.

[42]RICHARDS N,HARTZOG W.The Pathologies of Digital Consent [J].Washington University Law Re- view,2019,96:1461-1503.

[43]迈尔-舍恩伯格,库克耶.大数据时代[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013:198.

[44]马克思,恩格斯.共产党宣言[M].陈望道,译.长沙:湖南人民出版社,2021:1.

[45]维尔诺.诸众的语法:当代生活方式的分析[M].董必成,译.北京:商务印书馆,2017:20.

[46]席勒.数字资本主义[M].杨立平,译.南昌:江西人民出版社,2001:16.

[47]蓝江.一般数据、虚体、数字资本:数字资本主义的三重逻辑[J].哲学研究,2018(3):26-33.

[48]魏旭.数字资本主义下的价值生产、度量与分配:对“价值规律失效论”的批判[J].马克思主义研究,2021(2):50-61.

[49]方莉.数字劳动与数字资本主义剥削的发生、实现及其批判[J].国外社会科学,2020(4):74-82

[50]徐艳如.数字拜物教的秘密及其背后的权力机制[J].马克思主义研究,2022(6):105-113

[51]高海波.数字帝国主义的政治经济学批判:基于数字资本全球积累结构的视角[J].经济学家,2021(1):24-31.

[52]弗雷泽.食人资本主义[M].蓝江,译.上海:上海人民出版社,2023:77.

[53]罗萨.不受掌控[M].郑作彧,马欣,译.上海:上海人民出版社,2022:175.

[54]叶龙祥,钟锦宸.当代数字资本逻辑的批判起点、嬗变趋向与实践超越[J].当代经济研究,2024(1):66-73.

[55]胡凌.非法兴起:理解中国互联网演进的一个视角[J].文化纵横,2016(5):120-125.

[56]胡凌.商业模式视角下的“信息/数据”产权[J].上海大学学报(社会科学版),2017(6):1-14.

[57]福克斯.数字劳动与卡尔·马克思[M].周延云,译.北京:人民出版社,2020:122.

[58]泰拉诺瓦.免费劳动:为数字经济生产文化[J].杨嵘均,曹秀娟,译.新华文摘,2023(12):140-149.

[59]刘怀玉,吕欣忆.数字资本主义的异化劳动批判的哲学方法论探本[J].天津社会科学,2024(1):14-22.

[60]CAMPBELLT,SITZE A. Biopolitics: An Encounter[M]//CAMPBELLT,SITZE A .Biopolitics: A Reader. Durham: Duke University Press,2013:1-40.

[61]马中英,韩璞庚.国内生命政治学研究的现状、问题与未来走向[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2019(2):29-36.

[62]吴冠军.“生命政治”论的隐秘线索:一个思想史的考察[J].教学与研究,2015(1):53-62.

[63]福柯.必须保卫社会:法兰西学院课程系列[M].钱翰,译.上海:上海人民出版社,2018:264-265.

[64]福柯.规训与惩罚:监狱的诞生[M].刘北成,杨远婴,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:231.

[65]福柯.权力的眼睛:福柯访谈录[M].严锋,译.上海:上海人民出版社,1997:158.

[66]韩炳哲.精神政治学:新自由主义与新权力技术[M].关玉红,译.北京:中信出版社,2019:

[67]库克里克.微粒社会[M].黄昆,夏柯,译.北京:中信出版社,2018:6-7.

[68]蓝江.智能时代的数字:生命政治[J].江海学刊,2020(1):119-127.

[69]芒福德.机器神话:下:权力五边形[M].宋俊岭,译.上海:上海三联书店,2017:77.

[70]金观涛,刘青峰.兴盛与危机:论中国社会超稳定结构[M].北京:法律出版社,2011:352-354.

[71]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第八卷[M].中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社,2009:98-105.

[72]卢卡奇.历史与阶级意识[M].杜章智,任立,燕宏远,译.北京:商务印书馆,1999:158-159,161.

[73]马尔库塞.单向度的人[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,2008:136

[74]韦伯.经济与社会:上[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:175.

[75]哈贝马斯.现代性的哲学话语[M].南京:译林出版社,2004:66.

[76]胡塞尔.笛卡尔式的沉思[M].张廷国,译.北京:中国城市出版社,2002:156.

[77]布伯.我与你[M].陈维纲,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1986:57.

[78]舍基.人人时代:无组织的组织力量[M].北京:中国人民大学出版社,2012:3-18.

[79]沈伟伟.算法透明原则的迷思:算法规制理论的批判[J].环球法律评论,2019(2):20-39.

[80]MUMFORD L. Authoritarian and Democratic Technics [J].Technology and Culure,1964,5(1):1-8

[81]哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].童世骏,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2014:377,388.

[82]孔明安,靳欢欢.数字化时代哈贝马斯商谈民主的困境及批判:以“公共领域的结构新转型”为视角[J].学习与探索,2023(10):8-16.

[83]贾开,胡凌.合作的互联网[M].北京:商务印书馆,2024:34-41.

[84]GRAND S,VON KROGH G,LEONARD D,et al.Resource Allocation beyond Firm Boundaries:A Multi-Level Model for Open Source Innovation [J].Long Range Planning,2004,37(6):591-610.

[85]廖奕.面向美好生活的纠纷解决:一种“法律与情感”研究框架[J].法学,2019(6):122-139.

[86]黄庆桥,兰妙苗,黄蕾宇.中国数字技术开源开放生态面临的问题与对策研究[J].科学技术哲学研究,2024(1):96-97.

[87]辜凌云.以许可证为核心的开源社区治理逻辑[J].知识产权,2024(6):49-61.

[88]赵锐.开放许可:制度优势与法律构造[J].知识产权,2017(6):56-61.

[89]崔国斌.著作权法原理与案例[M].北京:北京大学出版社,2014:872.

[90]DARWIN C On the Oringin of Species [M].London:Elecbook, 1997:175.

[91]HARDIN G.The Tragedy of Commons [J].Science,1984,162(3859):1243-1248.

[92]奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:上海人民出版社,2018:38.

[93]ROSE C.The Comedy of the Commons:Custom,Commerce, and Inherently Public Property [J].The University of Chicago Law Review,1986,53(3):711-781.

[94]RAYMOND E.1999.The Cathedral and the Bazaar:Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary [M].Revised Ed.Boston:O'Reilly &Associates:3-19.

[95]李伯森.礼物的回归:全球观念下的欧洲史[M].赖国栋,译.北京:商务印书馆,2014:134.

[96]本科勒.企鹅与怪兽:互联网时代的合作、共享与创新模式[M].杭州:浙江人民出版社,2013:170.

[97]古德利尔.礼物之谜[M].王毅,译.上海:上海人民出版社,2007:253.