【全文】

我国《著作权法》10条第1款第(四)项规定,保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利,是一项著作人身权。但是,无论在学界还是实务界,与保护作品完整权有关的问题均存在争议。作品完整性如何理解?其与修改权是分立还是合并?作者声誉受损是否是侵权判定标准?当下,我国著作权法正值第三次修改,本文认为,应该在案例实证考察的基础上,对上述问题进行体系化视野下的深入探讨,最终在立法论层面提出解决方案,完善规则设计。

在著作权权利体系中,保护作品完整权比较独特,不存在权利主体自己主动行使或授权许可他人行使方式,属于消极、保守、防御型权利,只在纠纷解决中发挥作用。基于该权利的上述特点,考察司法实践就显得尤为重要。因此,我们首先聚焦于司法实务,研读判决书文本,梳理司法实践样态,分析法官的审理思路及其在侵权判定过程中所阐述的保护作品完整权,以从中发现问题,归纳提炼能够上升为立法规范的司法实践经验。为此,本文选取了76个案例数据作为研究样本。

在“北大法宝”法律数据库“司法案例”栏目“高级检索”界面,分别采用以下检索方法采集数据。

检索方法一:在“案由”项下选择“保护作品完整权”,“文书类型”项下选择“判决书”,得到16条数据。剔除内容相同数据1条、同案一审数据1条、同一法院针对相同原告的不同作品作出相同判决的数据2条,得到12例样本。

检索方法二:以“保护作品完整权”为关键词进行标题精确检索,限定案由为“知识产权”,文书类型为“判决书”,得到32条数据。剔除与检索方法一重复的数据16条、内容相同的数据1条、同案的一审数据4条,得到11例样本。

检索方法三:以“保护作品完整权”为关键词进行全文精确检索,限定“案由”为“知识产权”,“文书类型”为“判决书”,然后:

一是在“参照级别”项下依次选择“公报案例”“典型案例”“《人民法院报》”和“《人民司法。案例》”,共获得36条数据。剔除与检索方法一重复的数据1条、内容相同的数据1条、文书内容不全的数据1条、保护作品完整权仅作为著作权的权项提及而无分析价值的数据6条、与保护作品完整权无实质关联的数据16条,得到11例样本。

二是在“法院级别”项下首先选择“最高法院”,得到6条数据,剔除与“典型案例”检索结果相同的数据2条、与保护作品完整权无实质关联的数据2条,共得到2例样本;其次选择“知识产权法院”,得到76条数据,剔除与检索方法一重复的数据1条、同一法院针对相同原告的不同作品作出相同判决的数据28条、保护作品完整权仅作为著作权的权项提及而无分析价值的数据41条,得到6例样本。

综上,在北大法宝法律数据库检索,共获得42例样本。

在“威科先行”数据库“案例”栏目,首先采用前述检索方法一和检索方法二,分别获得5条和15条数据。数据内容均与北大法宝法律数据库的检索结果相同;其次采用检索方法三:在“审理法院”项下依次选择“最高法院”“北京知识产权法院”“上海知识产权法院”和“广州知识产权法院”,在“案由”项下选择“著作人身权纠纷”,共获得147条数据。剔除与北大法宝法律数据库检索结果相同的、没有分析价值的134条数据后,得到13例样本。

将保护作品完整权相关参考文献中引用频率较高的案例进行梳理、归纳,与上述两个数据库得到的案例比对,剔除重复案例之后,再加上近期最新公布的裁判信息,共得到18例样本。

通过以上三个途径,总计获得73例样本。在73例样本中有3个案例涉及多件作品,法院分别作出了两种不同的判定结果。因而将该3个案例记作6个样本数据。最终形成76个样本,作为本文的研究基础。

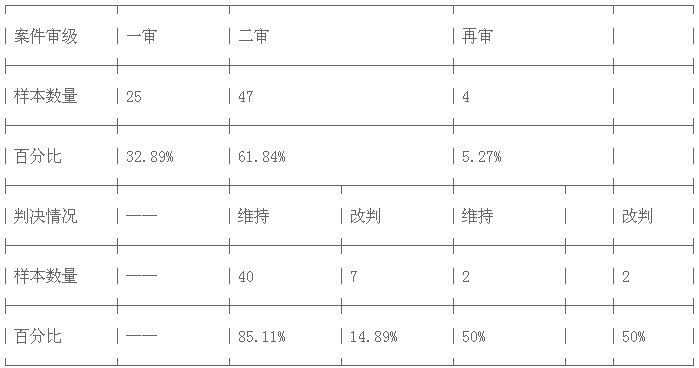

76例样本中,一审、二审和再审的结案数量分别为25例、47例和4例,各自占比:32.89%、61.84%、5.27%。[1]47个二审案件中,法院判决维持和改判的分别为40例和7例,各自占比为85.11%、14.89%。4个再审案件中,维持和改判均为2例,各占50%(见表1)。数据说明:此类案件的上诉率较高;二审法院对改判持相对谨慎态度。

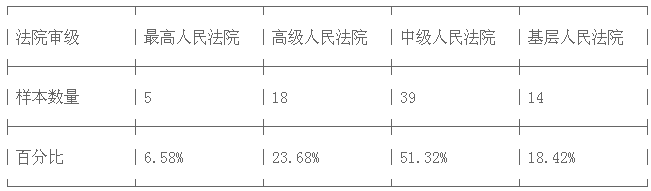

76例样本中,最高人民法院审结5例,高级人民法院审结18例,中级人民法院审结39例(其中知识产权法院审结10例),基层人民法院审结14例,各自占比为6.58%、23.68%、51.32%、18.42%(见表2)。数据表明:此类案件多由中级人民法院审结。

表2案例样本的结案法院

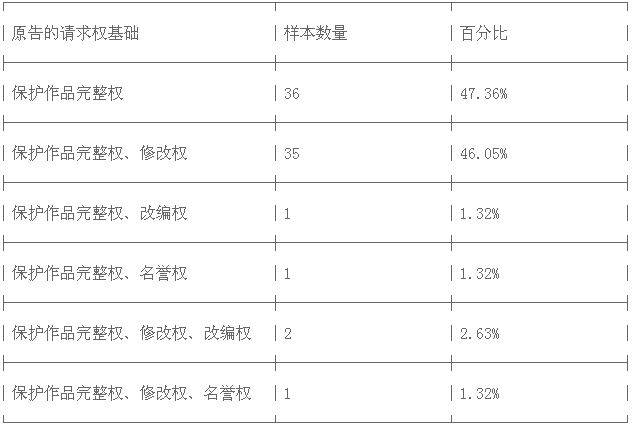

76例样本中,原告单独提起保护作品完整权侵权之诉36例,占比47.36%;原告同时提起保护作品完整权和修改权侵权之诉35例,占比46.05%;原告同时提起保护作品完整权和改编权侵权之诉1例,占比1.32%;原告同时提起保护作品完整权和名誉权侵权之诉1例,占比1.32%;原告同时提起保护作品完整权、修改权和改编权侵权之诉2例,占比2.63%;原告同时提起保护作品完整权、修改权和名誉权侵权之诉1例,占比1.32%(见表3)。数据表明:原告大多选择的请求权基础是单一的保护作品完整权或保护作品完整权和修改权的组合。

表3原告的请求权基础

76例样本中,原告提起保护作品完整权、修改权、改编权和名誉权侵权之诉的案例样本分别为76例、38例、3例和2例,法院判决支持的案件数量分别为31例、24例、1例和1例,支持比例依次为40.79%、63.16%、33.33%和50% (见表4)。数据表明:法院确认修改权侵权成立的比例高于保护作品完整权。

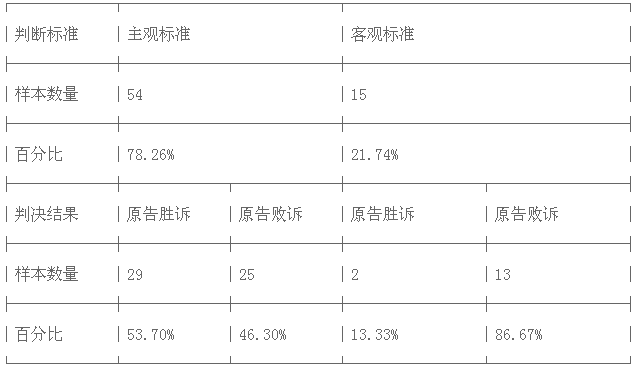

在保护作品完整权侵权判定标准问题上,存在主观说与客观说之分。主观说以心理为基点,侧重考察是否存在歪曲、篡改的主观因素。客观说以原告人格为基点,侧重考察是否因被告歪曲、篡改作品的行为,而导致原告的名誉降低。76例样本中,因原告无权利基础或其主张证据不足被驳回的有7例,予以排除。剩余69例样本中,法院采主观说的54例,采取客观说的15例,分别占比78.26%和22.74%。数据表明:主观说占主流。另外,适用主观说的54例样本中,原告胜诉29例,败诉25例,分别占比53.70%和46.30%;适用客观说的15例样本中,原告胜诉2例,败诉13例,分别占比13.33%和86.67%(见表5)。数据表明:法院采用主观说对原告一方更为有利。

表5法院采用的侵权判定标准

76例样本中,法院改判9例。其中,4例改判为侵权,5例改判为不侵权,分别占比44.44%和55.56%。改判案件前后判决均适用同一标准的5例,并且均采用主观标准;适用不同标准的4例,其中,一审采主观标准、二审采客观标准的3例,一审采客观标准、二审采主观标准的1例(见表6)。数据表明:一审和二审法院采用不同的侵权判定标准会导致不同的判决结果;即使采用相同的侵权判定标准,把掌握尺度不一,也会导致不同的判决结果。

裁判文书在是否构成侵权的裁判理由方面,详细展开释法、说理和论证的很少。多数判决或一笔带过,或只进行相对简单的解释即下结论,例如,没有破坏作品的完整性、尚未达到歪曲、篡改原作品的程度等。采客观说的判决书在认定被告歪曲、篡改作品的行为后,直接认定作者声誉受到了损害,将被告对客体(作品)的歪曲、篡改等同于权利主体(作者)的声誉受损,至于如何损害了作者声誉,并没有论证。其从事实认定部分直接就到了裁判结果,中间没有对法律规范的解释,没有展开法律论证,没有将规范要件与事实要件相联系和比对分析。公众在判决书中看不到法官如何采用司法三段论,将小前提的事实要件涵摄到大前提的规范要件中,进而得出裁判结论的推理过程。

上述案例样本的实证统计数据说明,在我国保护作品完整权的司法实践中,存在着同案异判现象,法院适用侵权判定标准混乱,裁判尺度不统一,严重影响了司法公信力。司法乱象说明立法需要完善。因此,我们应在法理层面对保护作品完整权的原点,即体系价值进行深入剖析,进而构建起明确、合理的规则体系。

著作权是一个权利束,由一系列权利组成,构成一个完整的权利体系。在此体系中,每一项权利都有其独特的存在价值,发挥其独特的功能。所有权利组合在一起,使作品之上的利益得到全方位保护。保护作品完整权的体系价值是构建具体规则的原点,决定着规范内容的设计。

要弄清楚什么是保护作品完整权,前提应正确把握为什么要设置该权利,该权利的功能是什么?在著作权权利体系中的独立价值何在?对此,在笔者检索到的文献中鲜有专题论证,只是在论述相关问题时,直接作为命题提出,并且因赞同或否定将保护作品完整权与作者人格、精神利益相连,而存有争议。其中肯定说居多数,强调“作者声誉”是保护作品完整权的应有之义,以防止他人破坏作者的“精神、人格的特征”。[2]作品是作者人格的体现,赋予作者保护作品完整权是在知识产权领域对人权的保护。[3]精神权利保护的初衷是维护自然人通过作品体现的人格、审美和道德等精神层面的要素不被侵害。保护作品完整权是作者享有的制止因歪曲篡改作品导致人格精神受损害的权利。[4]保护作品完整权属于尊严型权利,系作者对作品中所体现的其人格加以维护的权利,集中体现了作者的尊严、价值和个性。[5]保护作品完整权的功能是保护作者的声誉、名誉以及在使用作品时对作者的尊重。保护作品完整权的意义在于,……对作品的歪曲、分解或者错误表述都是对作者人格表达的损害,从而损害了作者的艺术身份、人格和荣耀,从而损害了法律所应该保护的个人人格利益。[6]学界的肯定说影响到了司法实践,在案例样本中,有的判决书持相同观点,认为保护作品完整权保护的是作者的声誉,例如李守白诉王林山侵害保护作品完整权等纠纷案[7],沈家和诉北京出版社出版合同纠纷及侵犯修改权、保护作品完整权纠纷案[8],龚凯杰诉浙江泛亚电子商务有限公司等著作权侵权纠纷案[9],张牧野诉中国电影股份有限公司等侵害署名权、保护作品完整权纠纷案[10]。

否定说主张:人在欣赏作品时总是希望作品原貌得以保持,因此,建构作者人格权的目的是为了满足读者的心理需求和文化的安稳传承,而不是为了尊重作者创作了作品的事实(虽然它是事实不假)或维护所谓的作者精神利益(虽然附带产生了此效果)。[11]保护作品完整权为作者维持自己的思想、观点与作品的同一性提供了法律保障,从而维护了作品所体现的作者的价值、尊严和个性,并能够使公众透过作品知晓作者内心的想法。因而,有损作者声誉不是侵犯保护作品完整权的构成要件。[12]在案例样本中,有的法院即认为作者声誉不是保护作品完整权的保护对象,例如,张旭龙诉人民美术出版社著作权侵权纠纷案[13]、任梦璋等诉河南省集邮公司等侵犯著作权纠纷案[14],等等。

本文认为,著作权权利体系中的每一种权利,诸如复制权、表演权、改编权和广播权等,[15]都是针对作品的行为。依此逻辑,考虑保护作品完整权的价值定位问题,也应以客体(作品)为基点,而不是主体(作者)。因此,保护作品完整权中不应包含作者声誉、人格利益,不能将著作权混同于人格权。

在比较法视野下,保护作品完整权与作者声誉的关系有肯定和否定两种立法例。肯定立法例要求对作品的歪曲、篡改须达到“对作者的声誉和名誉造成损害”程度。《伯尔尼公约》第6条之2规定,作者有权反对对其作品进行的任何有损其声誉的歪曲、割裂或其他更改,或其他损害行为。世界知识产权组织《版权条约》和《表演和录音制品条约》在精神权利方面延续了《伯尔尼公约》的规定。此外,意大利、英国、加拿大、美国和印度等国,也明确规定禁止有损作者尊严或者声誉的损毁、利用作品的行为。否定立法例并不要求“有损作者尊严”,例如日本、法国、韩国和瑞士等。[16]特别是《日本著作权法》20条第1款明确规定,作者有权禁止“违反其意志对其作品或标题进行的修改、删除或者其他改变”。[17]我国著作权法在制定时虽然参考了《伯尔尼公约》第6条,[18]但也只是规定“保护作品不受歪曲、篡改”,并没有要求达到损害作者声誉的结果。

声誉是社会公众对特定民事主体的认知、评价,依赖于物质性人格利益而存在,[19]具有固有性、专属性和不可剥夺性,属于人格权保护范畴,应与基于作品而产生的著作权区别开来。作品一旦创作完成,就外在于人体本身。对作品的评价不同于对作者本人人格的评价。即使是对作品的负面评价也不直接等同于作者的社会评价降低了。[20]前者积累到一定程度才有可能导致后者的结果。这期间存在从量变到质变的过程。量变期间是对作品的评价,质变才是作品的评价影响到了对作者作为一个人的评价。而此时已经脱离于作品,不再属于著作权范畴,落入人格权领域中的名誉权范畴。

基于作品的精神利益不同于基于人身的人格利益。著作权法保护的对象是智力创作成果。因此,只要作品创作完成后,基于作品而产生的利益,都应归属于著作权法规范效力之内,应与人格权法保护的人格利益区分开来。著作权法不保护人格利益,保护的是作品中体现的与作品相关的作者的精神利益。人格要素之上的人格利益与作品之上的精神利益不能混淆。[21]名誉权的内在价值是人作为法律主体应当得到尊重,[22]保护作品完整权的内在价值是作品应当得到尊重。

以《伯尔尼公约》为代表的立法模式将保护作品完整权界定为禁止对作品进行有损作者声誉的更改。《英国版权、设计与专利法案》第80条也规定,反对对作品进行贬损处理,并进一步解释:若处理扭曲了作品或破坏作品之完整,或者有损于作者或导演的名誉和声望,则该处理为贬损处理。据此,该立法模式并不禁止没有损害作者声誉的更改。我国学者也主张:如有关行为并不能对作者的声望或声誉构成损害时,对作品所为的任何修改均不构成侵权。[23]司法实践中,有的法官亦持该观点,以被告对作品的改动没有贬低、丑化,作者声誉没有降低为由,否认侵权。[24]可见,作者声誉肯定说只是禁止对作品负面影响的修改。而这大大缩减了保护作品完整权能够禁止的修改作品行为的范围。然而,未经许可对作品的非贬损性修改即使没有造成作者的名誉损害,也会破坏作品的同一性。并且,严格说来,破坏作品完整性的行为与有损作者声誉之间并不存在必然因果关系。对作品未经许可的更改,有可能带来不同的评价:正面、负面或无影响。但不管是哪一种评价,只要是破坏了公众对作品同一性的认知,就都属于保护作品完整权禁止的行为。特别需要说明的是,即使未经许可的修改产生了正面评价,也不能以此为由否定该行为侵害了保护作品完整权。在著作权权利体系中,设置保护作品完整权的价值在于确保作品的同一性,即作者表达信息的完整性以及思想表达的一致性,而不是要保护作者声誉。例如,巴西插画师Lucas Levitan在他人摄影作品基础上进行二次创作:画上幽默怪诞的插画,由此改变照片原本的含义,赋予照片以有趣的新故事。图片所传达的内容,照片与绘画的结合创作方式,都获得了网民的赞誉。Lucas的作品给人带来快乐和温暖。再普通不过的生活照和名人照在Lucas的二次创作后妙趣横生。同时,Lucas有的作品也隐藏着对生活深刻的思考,给人以警示和慰藉。[25]Lucas未经许可的修改不仅破坏了原作品的表达信息的完整性,也破坏了原作品主题与表达的同一性,侵害了原作品作者的保护作品完整权。网民的赞誉也不能成为阻却侵权的理由。保护作品完整权只关注是否破坏了客体——作品的同一性、完整性,而无需考虑创作客体的主体——作者的声誉是否受损。

作品是文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果,[26]是作者所思所想的外在表达。保护作品完整权设置的逻辑起点是:作者有权要求他的思想既不被改变也不被歪曲,社会公众也有权要求他所得到的人的精神产品保持原作者的表达形式。[27]基于此,保护作品完整权的价值定位在于作品的同一性,具体表现为两方面:表达信息的完整性、思想与表达的一致性。

作品作为作者的智力成果,是具有独创性的表达。该表达又可细分为两个层面:第一,作品的最终呈现形式,如文字作品的语言、美术作品的画面、音乐作品的曲谱等;第二,构成作品最终形态的主要框架性内容,即作品中受保护的独创性构成元素,如小说、戏剧、电影等作品的情节、主要人物及其关系等。受版权法保护的独创性表达既包括作品的最终呈现形式,也包括作品中受保护的独创性构成元素。[28]据此,保护作品完整权对应的义务是“不得擅自修改作者的作品”,旨在保护作品原貌。[29]表达的两个层面均不允许被破坏。

著作权法遵循思想/表达二分法原则,即只保护作品中的独创性表达,而不保护主题、思想、观点、事实、功能等。二分法源于美国判例,并被1976年《美国版权法》确认,正式成为法律规定。之后,《TRIPS协议》等国际公约以及世界各国立法大多继受了该原则。我国现行著作权法虽然没有明确规定,但司法实践中法院在实际适用该原则处理纠纷。[30]该原则自创建以来,一直伴随着质疑的声音,被批评是一个语义的和历史的谬误,轻则会导致司法专横,重则会导致实质不正义。但是,批评者并没有提出比它更好的替代制度。“思想”与“表达”之间的界限虽然模糊,但是其隐喻的意义是明确的,即为了解决版权保护对象问题,其宗旨是划定版权保护对象与公有领域之间,以及版权保护对象与专利权保护对象之间的界限。[31]因此,本文赞同我国著作权法修正案确认该原则。[32]著作权法不保护思想,但是思想在著作权法中并非没有任何价值。因为,著作权法保护的表达不是单纯的表达,任何表达都蕴含着一定的主题思想,表达是为思想而存在。表达对应符号的能指,思想对应符号的所指。同一所指(思想)存在不同能指(表达)。[33]而正是作者通过自己的智力劳动,对所指(思想)进行分析、推理、判断、构思和设计后,选择相应的符号要素,创作出具有独特个性的符号组合——表达。因此,一个作品是思想与表达的结合。据此,作者一旦创作完成作品后,其他任何人应该尊重作品中思想与表达的结合,不能割裂这种结合。保护作品完整权的价值即在于维护思想与表达的结合,禁止他人破坏思想与表达的一致性。

在我国著作人身权体系中,涉及作品改动的权利,除了保护作品完整权,还有修改权。司法实务中,当事人之间的纠纷往往集中在上述两种权利上。此外,保护作品完整权的内涵如何界定,也涉及到与修改权的关系,是著作权法第三次修改中的争议问题之一。

关于保护作品完整权与修改权之间的关系,有单一权利说和独立权利说之分。

(1)单一权利说。《著作权法(修订草案送审稿)》第13条第2款第(三)项采此说,将“修改权”纳入“保护作品完整权”。[34]该说认为,修改权可涵盖于保护作品完整权之中,在立法上没有必要单列。修改权与保护作品完整权具有相同的含义,不过是一个权利的两个方面。从正的方面来看,作者可以修改自己的作品,使之更好地体现自己的精神或者人格的特征。从反的方面来看,则是作者有权禁止他人篡改歪曲自己的作品,从而破坏体现在作品中的属于自己的精神、人格的特征。[35]修改权、保护作品完整权的内容均包括禁止他人违背作者意图对作品的修改、删除或其他改变行为。[36]

(2)独立权利说。现行著作权法采此说,分别规定了修改权与保护作品完整权。该说认为,保护作品完整权和修改权是不同的权利,各自具有独立存在价值。第一,权利性质不同。修改权是具有基础性质的权利;保护作品完整权则具有救济性质。修改权的行使完全根据作者的意愿发生,没有前提条件的要求。而保护作品完整权是在作品的完整性遭到侵害时方可发生,因此,它具有一个十分明显的功能,即保护基础权利:修改权免遭他人正在实施或者准备实施的侵害。[37]第二,权利作用不同。修改权重在维护作者人格与表达一致的延续性,当作者的思想或者观点发生变化时,原有表达与作者人格发生矛盾,为了消除矛盾,维持作品与作者人格的一致性,法律允许作者对作品进行修改。保护作品完整权重在维护作者已经定型的表达,当作者已经确定以某种方式表达自己的思想或情感时,他人不得任意改变作者选定的表达。[38]二者保护的精神利益不同。修改权侧重保护作者的创作自由,其最大价值在于维护作品与其思想和观点的一致性。保护作品完整权侧重保护作者的思想和观点与其作品表达的同一性。[39]第三,权利对应的义务不同。保护作品完整权对应的义务是“不得擅自修改作者的作品”;修改权对应的义务是“不得干涉作者修改作品”。[40]

司法实践中,原告往往会同时以“侵犯修改权、保持作品完整权”为由起诉。[41]但是,法官的判定结论却不同,有同时侵权说与分别判断说之别。

学界的单一权利说在司法实务中表现为同时侵权说。持该说的法官认为:未经许可的修改同时侵害了修改权、保护作品完整权。在王清秀与中国人民公安大学出版社侵犯著作权纠纷案中,一审、二审法院认为:出版社未经许可将书名《人大学》改为《人大制度学》,并修改书中相应表述,侵犯了著作权人的修改权、保护作品完整权。[42]在韩寒与苏州市古吴轩出版社等侵犯著作权纠纷上诉案中,法院认为,被告未经许可将原告两部作品作为一个故事直接拼在一起的行为,改变了原告的作品名称和形式,侵犯了修改权;该行为使两部作品受到歪曲、篡改,同时侵犯了保护作品完整权。[43]在林岫与东方英杰上诉案中,法院认为,被告擅自改变原告作品的字间比例和相对位置的行为,构成对修改权的侵害。该行为所带来的客观效果破坏了作品的整体完美与和谐,违背了作者在创作之初所要表达的作品美感与追求,亦违背了作者的意愿,最终破坏了原告享有的保护作品完整权。[44]

学界的独立权利说在司法实务中表现为分别判断说。在王清秀与中国人民公安大学出版社侵犯著作权纠纷案中,最高人民法院与一审、二审法院的观点不同,持分别判断说。[45]持该说的法官认为,保护作品完整权维护的是作品的内容、观点、主题不受歪曲、篡改,如果仅是对作品外在表现形式的改动、删节或更换,没有达到对原作品实质性改变的程度,被告仅侵犯了修改权,而不侵犯保护作品完整权。[46]修改是对作品的一种有意修改,非故意而造成的改变,如制作、校对错误、印刷错误等不涉及修改权。但是由于被控作品编校质量不合格,必然使作者的社会评价有所降低,声誉受到影响,因而侵害了保护作品完整权。[47]侵犯作者修改权并不意味着必然侵犯作者的保护作品完整权。如果主观上没有歪曲、篡改的故意,客观上删掉的内容尚未达到对作品内容、观点进行歪曲、篡改的程度,没有损害作者的声誉、人格利益,不符合侵犯作者完整权的法律特征,不构成侵犯作品完整权。[48]另有法官认为,保护作品完整权是修改权的延伸,对作品完整权的侵害一定会导致修改权受到损害,且通常重于对修改权的侵害,涉及对作品进行了歪曲或篡改,有时甚至是对作者人格的丑化,而修改权只涉及对作品的一般性改动,不涉及作者人格。[49]

综合分析上述学者、法官的不同观点,本文不同意独立权利说、同时侵权说,主张:修改权没有独立设置的意义,应予取消,将修改权误读的含义归还保护作品完整权,此外再增加收回权。

我国学者对修改权的解读为:修改决定权和修改禁止权。前者是指作者有权自行或者授权他人修改其作品;后者是指作者有权禁止他人违背其意志修改其作品。[50]本文认为,上述含义的修改权应予取消。

第一,“修改决定权”没有规范价值。我国现行《著作权法》10条第1款第(三)项将修改权定义为“修改或者授权他人修改作品的权利”。据此,修改权的内涵即“修改决定权”,外延包括修改实施权和修改许可权。当作品创作完成后,没有交由其他人使用,完全控制在作者手中时,修改自由是创作自由的应有之义,没有单独规定的必要。[51]作者在其观点发生变化时,完全可以依照自己的意愿,亲自对作品进行修改,或者授权他人修改。

第二,“修改禁止权”属于保护作品完整权的内容。“修改禁止权”是对修改权的误读,应归还于保护作品完整权。在我国司法实践中,法院认可的侵犯修改权的行为方式为:非法修改他人作品。最高人民法院在提审王清秀与中国人民公安大学出版社侵犯著作权纠纷案的判决书中认为,虽然公安大学出版社对涉案图书的修改量很少,但因未征得王清秀同意,公安大学出版社仍属于侵犯作者修改权的行为。[52]即将修改权解读为:禁止他人未经许可对作品进行修改。而该含义与保护作品完整权的含义发生重叠,完全可以被后者涵盖。未经许可的修改破坏了作品同一性,属于保护作品完整权的效力范围。

第三,区分作品不同改动程度,分置修改权和保护作品完整权没有必要,也不符合权利分置的法理基础。保护作品完整权既保护表达信息的完整性,也保护思想表达的一致性。无需将表达信息的修改分离出去,单独设置修改权。此外,权利分置的基础在于行为方式以及所保护利益的本质不同,一种权利针对一种行为方式,保护一种利益。不能由两种权利同时规范一种行为方式,保护相同利益。否则,会给侵权判定带来混乱,法官很难拿捏,由此造成裁判结果不统一的司法负面效果。

有学者主张修改权存在的独立意义在于:当著作权已经许可或转让给他人,或者作品原件所有权已经转让后,作者思想、观点发生变化,希望修改作品,但第三人拒绝作者的修改请求。此时,作者可以依据修改权,排除他人对作者修改自由的干涉。[53]即将修改权界定为排除妨碍权。但是,当作者修改意愿受到第三人制约时,仅仅凭借修改权,无法与第三人的权利相抗衡,作者在现实中很难实现其修改作品的愿望。

为保证作者能够对抗第三人,实现修改作品的愿望,在世界上有两种立法例:其一是采用绝对权模式,规定收回权。如《法国知识产权法》第121-4条规定,尽管使用权已转让,甚至作品已经出版,作者对受让人仍然享有追悔或收回的权利;《德国著作权法》第42条规定,作者认为著作不符合其观点并且不能继续使用的,可收回作品使用人的使用权;其二是采用相对权模式,规定出版者义务。《日本著作权法》82条规定,出版权人再次复制作品时,作者可以在正当范围内修改或增删其作品。出版权人再次复制作为出版权标的的作品时,每次都必须事先通知作者。意大利、瑞士和哥伦比亚等国也有类似规定。[54]比较两种模式,后者适用范围过窄,仅涉及作者在作品再版或重印之前,有修改机会。义务人具有特定性,仅限于出版者。但是,作品许可他人使用后,期望修改作品的情形远不止此。相比之下,前者保护更全面,可以涵盖包括后者在内的更多情形,义务人不限定,具有包容性。因此,本文建议我国借鉴前者,规定作者享有收回权,同时应当赔偿他人因收回作品而遭受的损失。作者修改作品后,原使用人有意继续使用作品的,享有优先使用权。

保护作品完整权是一种消极、防御型权利,其权利内容主要表现为禁止权能,而禁止权能的价值体现在纠纷解决过程中。因此,侵权判定是保护作品完整权规则体系中的核心问题,包括两个层面:侵权行为方式和侵权判定标准。

关于保护作品完整权,我国著作权法的表述是“作品不受歪曲、篡改”。本文认为,除此之外,还应涵盖破坏作品同一性的其他行为方式。著作权法对保护作品完整权禁止的行为方式,应进行类型化规范,并由封闭式表述改为开放式表述。

在比较法视野下,《伯尔尼公约》以及德国、日本、意大利、美国、英国和加拿大等国,在立法技术层面,采用开放式规范表述:在具体列举侵权行为方式之外,还规定了“其他损害行为”;在侵权行为类型层面,不仅可以禁止对作品本身的改动,还包括禁止对作品的其他有损完整性的利用。其中,日本采分别立法,用两个条文进行规范:《日本著作权法》20条第1款禁止的是对作品本身的修改;第113条第2款第(三)项禁止的是有损作者名誉的作品利用行为。以《伯尔尼公约》和德国为代表的立法例是在一个条文中,并列规范作品本身的改动和作品本身之外的有损同一性的行为。

我国与上述立法例不同,现行著作权法以及2014年《著作权法(修订草案送审稿)》均只规定了“歪曲、篡改”行为。在立法技术层面,采用封闭式规范表述;在侵权行为类型层面,禁止的只是对作品本身的改动。但是,在我国司法实践中,法院判决所确认的侵权行为方式远远超出了立法规定,[55]不仅包括作品本身的改动,也包括作品本身之外的改动;在针对作品本身的改动中,除了“歪曲、篡改”之外,还确认了不属于“歪曲、篡改”的其他改动行为。因此,不管是从国际接轨角度,还是从总结我国司法实践经验角度,此次著作权法修改都应采用开放式表述,并从侵权行为对象的类型化入手,涵盖更多的侵权行为方式。

以侵权行为对象为划分标准,侵权行为方式的类型包括:针对作品文本的改动和作品文本之外的改动。

当前,我国司法实践中“歪曲、篡改”认定规则不统一。我国的法条用语是“歪曲、篡改”,采用的是穷尽式的列举性规定。但是,由于“歪曲、篡改”词语具有模糊性和主观性,而法律又没有作进一步释明,由此导致我国司法实务界中存在着对“歪曲、篡改”的不同解读:以改动程度为标准划分,有局部改动说和本质改动说之争。前者主张,对作品作文字、用语等表达形式上的局部变动即构成歪曲、篡改。后者主张,只有对作品的内容、观点的改动,本质上改变了作品的主题思想,才构成歪曲、篡改。

持本质改动说的案例包括张滨系列漫画纠纷[56]、肖朝德与廖记食品连锁股份有限公司等侵犯作品保护作品完整权纠纷案[57]和贾文瑛诉上海晨光文具股份有限公司等著作权纠纷案[58]等,法院认为,被告未改变作品所要表达的思想情感,对涉案作品局部细节的修改未达到歪曲、篡改作者创作原意的程度,不构成对保护作品完整权的侵犯。与此不同,有的法院采局部改动说。[59]甚至在同一案件中,一审、二审法院各持不同观点,例如,在项某诉彭某侵害著作权纠纷案中,一审法院认为,被告书写佛经《心经》的行为未达到歪曲、篡改美术作品《醉荷》的程度,不构成侵权;二审法院却认为,被告删除题款和印章、加盖不同印章、书写佛经《心经》、改动画面颜色深浅,侵害了保护作品完整权。[60]在张旭龙诉人民美术出版社著作权侵权纠纷案中,一审法院认为,被告对图片中的背景和人体虽然进行了剪裁,但并未对作品作实质性改动,没有歪曲和篡改作品的主要内容,因此没有破坏作品的完整性;[61]二审法院否定了一审法院的认定,主张,被告对部分人体、背景或道具进行裁剪,超出了其为了版式整齐美观而进行边缘性裁切的限度,损害了原告对其作品的构思和艺术追求,破坏了作品的构图和视觉效果,侵犯了保护作品完整权。[62]

本文认为,应以客观描述性词语取代主观性用语“歪曲、篡改”。理由在于:第一,“歪曲、篡改”的涵义模糊难把握。一方面,在文义上,根据《现代汉语词典》的解释,歪曲是指故意改变事实或者内容,篡改是指用作伪的手段改动或者曲解。两个词语的共同点是:均指向改动者的主观要素,强调改动者是出于“故意”,甚至“恶意”的心理。而司法实践中,有的法院强调被告必须具有“歪曲、篡改”曲解作品的故意,否则,不构成侵权,[63]有的法院则不认可主观要件,[64]由此导致同案异判。此外,被告虽非“恶意”为之,出于“善意”的改动也会破坏作品的同一性,此时,不能因主观是“善意”而否认侵权;另一方面,法条在“歪曲”与“篡改”之间用顿号分开,说明是两种不同的行为方式。但是,法院在侵权认定时,一般并不区分“歪曲”与“篡改”,而是笼统地认定被告对作品的改动是否构成“歪曲、篡改”。在司法实务中,既有把文本本身的改动认定为“歪曲、篡改”,也有把文本之外的改动认定为“歪曲、篡改”,还有把文本之外的改动不认定为“歪曲、篡改”;既有把文本局部变动认定为“歪曲、篡改”,也有持相反观点的。司法如此乱象说明立法用语不科学,应予以替换。

第二,应从改动文本的行为方式角度进行概括描述。我国的法条用语仅提及“歪曲、篡改”,因而,有的法院认为割裂、删减作品的行为不构成侵权。在季某诉上海鸿扬音像制品制作有限公司等著作权纠纷案中,法院主张:被告虽然使用了半幅脸谱作品,且脸谱上均无耳朵,但这并不构成对作品的歪曲和篡改,因此不构成侵权。[65]但是,对于割裂、删减作品的行为,部分域外立法和司法认定属于侵权。法国法院判决被告(冰箱的所有权人)私自拆卸冰箱的行为,侵犯了原告冰箱外壁油画的保持作品完整权。[66]日本、意大利、英国及俄罗斯明确将“删减”列为侵权行为。在Gilliam v. AMERICAN Broadcasting Companies, Inc.案中,美国电视广播公司将90分钟的节目删除24分钟,以为插入商业广告留出时间。美国纽约州南区法院确认原作品的27%被省略了,该修改已经损害了原作品的完整性。[67]我国法律也应尽可能地使用更合适的词语,以涵盖更广泛的行为方式。

在针对作品文本的改动层面,考察世界立法例,发现表述并不相同,例如,《伯尔尼公约》:歪曲、篡改或者其他改动;法国:作品受尊重;德国:歪曲或其它损害;日本:作品或标题的修改、删除或者其他改变;意大利:歪曲、割裂、改动作品;俄罗斯:修改、缩减或增补;英国:“处理”作品是指任何添加、删除、修改或改编作品;美国:歪曲、篡改或者修改、损坏。比较上述法律用语,本文认为俄罗斯的表述值得借鉴。对作品文本改动,无非就是在原文本基础上的增加、缩减或修改原文本的表达符号。因此,建议将“歪曲、篡改”修改为“修改、缩减、增补作品表达符号”。

保护作品完整权不仅应包括针对作品文本的行为,还应涵盖针对作品文本之外的行为。后者也会产生破坏作品同一性的效果。而我国著作权法规定的侵害方式仅限于对作品文本的改动,因此,在第三次修法时,应借鉴吸收中外司法实践经验,将侵权行为方式扩充至作品文本之外的行为。

一是改变作品使用环境的行为。在张滨漫画系列案中,被告的主要行为方式是更换原作的使用背景,将原告的漫画用在与其原主题不相干的文章中,歪曲了原作的主题思想,割裂了原作的思想表达一致性,使公众不能得知原作的真实表达意图,破坏了作品同一性。[68]在林奕诉中国新闻社侵犯其保护作品完整权及名誉权案中,被告擅自使用原告的摄影作品,在明知原告作品主题反映的是海关人员英勇无畏精神的情况下,为达到自己的使用目的,在刊物封面上配印与作品主题完全相反的图案和文字,突出海关腐败内容,严重歪曲、篡改了林奕的创作本意,破坏了作品同一性。[69]

二是销毁作品唯一载体的行为。2003年《赤壁之战》壁画案中,原告诉称被告未经许可私自拆毁壁画,侵犯了保护作品完整权。但是,法院判决原告败诉,理由是:被告没有法定和约定的义务在拆毁《赤壁之战》壁画原件前必须履行告知或协商的义务。[70]永久销毁作品的唯一载体,使作品表达的信息“原貌”无从体现,不仅仅是作品的同一性问题,而且在结果上造成作品完全消失,严重破坏了作品的真实性、完整性,应属于侵害保护作品完整权的行为。《美国版权法》第106A条规定,视觉艺术作品的作者有权制止对任何具有公认艺术价值的作品的故意或放任性过失的毁损行为。在Martin v. City of Indianapolis案中,被告在城市改造计划中,将原告创作的一个大型不锈钢室外雕塑作品拆除。尽管市政府的行为不是有意地想侵犯原告的权利,而更像是由于市政府的官僚主义引发的事故,但法院还是认为原告提供的证据可以证明其作品具有公认艺术价值,市政府的毁损行为构成侵权,并判决给予原告最高数额的法定非故意性侵权的赔偿金。[71]法国也有类似案件,艺术家在商业中心内设计安装了艺术喷泉,此后商业中心出于顾客安全考虑,拆毁了艺术喷泉。一审法院认为,艺术品所有权人享有处分权,可以自由处分其财产,据此驳回了原告请求。二审法院推翻了一审判决,认为在没有类似不可抗力的情况下,被告拆毁艺术品属于侵权行为。[72]

上述两种情形是司法实践中,针对作品文本之外典型的损害作品同一性的行为方式,立法宜吸收借鉴,将其上升为独立的法定行为类型,在法条中明确列举。同时,在该两种情形后用“等”字概括表述,给司法自由裁量留出空间。法官可以根据具体案件事实进行判断,以个案认定方式确认难以进行类型化归纳的非典型侵权行为。即采用“列举加概括”式的例示性规定,以适应社会生活的复杂性。

保护作品完整权的侵权判定标准属于价值判断范畴,需要在权利人与作品使用人之间进行利益衡量。衡量的基点应是实现保护作品完整权的价值,确保作品的同一性,尊重作者的创作表达,维系作品的稳定传承。

保护作品完整权的侵权判定标准取决于对该权利的体系价值定位。因而,前述的保护作品完整权是否保护作者声誉的肯定说、否定说,在侵权判定标准问题上分别体现为客观说、主观说。我国著作权法中没有规定“作者声誉”要件,但是,受《伯尔尼公约》的影响,学界主流观点采客观说,主张以损害作者声誉作为侵害保护作品完整权的要件,[73]作者有权禁止的必须是有损其声望或名誉的行为。[74]保护作品完整权的主要意义就在于从维护作者的尊严和人格出发,防止他人对作品进行贬损丑化以损害作者的声誉。[75]使用方式有损作者的名誉、声望的,亦属于对作者人格的侵害,可以通过保护作品完整权予以规制。[76]然而,在司法实务中主观说占多数。[77]主观说因主观因素的主体不同,又可细分为权利人主观说和使用人主观说。权利人主观说主张:保护作品完整权是一项由作者行使的权利,什么样的情形构成对作品的歪曲、篡改,由作者判定。[78]在李守白诉王林山侵害著作权纠纷案中,法院认为,被告任意裁剪、拼接的行为“破坏了原告的创作原意”,擅自将原画面中的文字替换为饭店店招,实质性改变了原告在作品中原本要表达的思想感情,构成了对原作品的篡改。[79]在林岫诉东方英杰上诉案中,法院认为:被告擅自改变原告作品的字间比例和相对位置,违背了作者在创作之初所要表达的作品美感与追求,亦违背了作者的意愿,构成侵权。[80]使用人主观说考察的是使用人是否存在歪曲、篡改作品的意图。歪曲和篡改行为要出于行为人的故意,也就是说,行为人在明明知晓作者本意的情况下仍然进行了曲解并公之于众。[81]在郭宪诉国家邮政局侵犯著作权纠纷案中,原告主张:被告歪曲篡改作品名称、图形、寓意,破坏了作品的完整性。但法院认为,被告国家邮政局虽对其中部分剪纸作品的形状作了改动,但并未歪曲和篡改剪纸作品的本意,因而不构成侵权。[82]法官以被告的主观形态为基点,从被告的行为——制作明信片、钥匙链时,将原画面横向拉伸、覆盖画面中的部分内容——推论被告不存在歪曲和篡改剪纸作品的主观故意。进而认定不构成侵权。

在阅读案例样本判决书的过程中,笔者印象较深的是:基于相同案情,不同审级的法官得出了相反结论;类似的案情,不同的法院作出不同的判决;类似的案情,相同的法院作出不同的判决。

在白秀娥诉邮票印制局等案件中,判决认定经历了不侵权—侵权—不侵权。一审法院认为,邮票印制局对剪纸作品的修改,系根据邮票设计的需要,修改内容未超出合理范围,不构成歪曲和篡改。二审法院认为,白秀娥创作的涉案剪纸图案中的各个组成部分为一和谐整体,作者所选取的各种素材有其特定内涵,被告对作品进行的不适当修改,在一定程度上损害了作者所要表达的思想,构成侵权。再审法院认为,邮票印制局根据邮票设计需要,对剪纸作品虽作了一定改动、删节,但该改动、删节尚未达到对作品内容、观点进行歪曲、篡改的程度,尚未破坏作品的完整性,且未构成对白秀娥名誉的损害,因而不构成侵权。[83]

在项某诉彭某侵害著作权纠纷案件中,一审认定不侵权,二审认定侵权。原告诉称:彭某在临摹品《荷中仙》中删除了《醉荷》中的题款和印章,在不同位置又加盖不同印章的行为,侵害了修改权;彭某在《荷中仙》上部用红色字体书写《心经》经文,与《醉荷》的作品主题完全不符,且破坏了画面美感,侵害了保护作品完整权。一审法院认为,删除原作的题款和印章、加盖不同印章、书写佛经《心经》的行为,侵害了修改权。书写佛经《心经》的行为未达到歪曲、篡改美术作品《醉荷》的程度,不构成对项某保护作品完整权的侵害。二审法院在确认被告的上述行为后,直接认定其同时侵害了修改权和保护作品完整权,行为与结论中间没有任何分析论证说明的文字。[84]

在张滨系列漫画纠纷案中,被告的行为主要是将原告的漫画与其原配文字分离,用在不同主题的文章中。但是,不同法院得出了不同的判决结果。在笔者查阅的7份判决书中,肯定侵权的有3份,[85]否定侵权的为4份,[86]甚至广东省广州市中级人民法院在不同年份审理的案件中,判决结果竟然相反。肯定侵权的判决重点关注了作品的使用环境(漫画搭配的文字)、作者原本表达的主题思想是否发生变化。认为被告将张滨涉案漫画使用在主题不相干的文章中,使其脱离了张滨原本要表达的思想,因而认定构成侵权。否定侵权的判决仅关注漫画画面本身的完整性,认为:1.漫画的比例调整和颜色变化,不构成对漫画内容的贬低、歪曲、篡改;2.漫画主题具有较大的解释空间,改变漫画配文并不必然构成歪曲和篡改;3.没有歪曲和篡改,作者的声誉因而没有受到损害。

上述司法实务不同观点说明我国立法亟待完善保护作品完整权的侵权判定标准,以保障司法适用的统一性。

首先,主观说过于随意,有违公正。保护作品完整权设置的目的固然包括尊重作者的创作表达,满足作者保护其作品原貌、不被任意更改的心理需求。但是,侵权判定标准不宜采主观说。既不宜以作者的主观为基准,也不能以被告的主观为基准。在现实社会中,每位作者的心理因素差别很大,对他人更改作品的容忍度不同。有的作者对自己的作品非常在意,不允许他人作任何修改;有的作者则相对开放,允许他人作较大幅度修改。而被告是否存在破坏作品完整性的主观意图,也只能是法官的推论。因此,主观说判定标准具有较大的随意性,容易导致因人而异、同案不同判现象。此外,主观说赋予作者较强的控制力,迁就作者的主观意愿,一定程度上会阻碍作品的广泛传播,妨碍版权产业的发展。

其次,后现代作品观中作者已经隐去,作品交由读者解读。20世纪以来,后现代主义逐渐颠覆了浪漫主义美学认可的作者统治地位,从主体本位发展到文本本位。罗兰。巴特发表《作者的死亡》,主张作品的意义应当由读者确定。是语言在说话,不是作者在说,作者与文本相分离。作者之死意味着读者的诞生;20世纪20年代后,在德国哲学家卡西尔的影响下,产生了符号哲学美学,作品被诠释为纯粹的、具有独立存在价值的符号形式。作品不再被视为作者的思想或情感的外化,不再是作者人格的附庸。读者无须揣测作者的意图,只以作品为欣赏对象。[87]

传统客观说以作者声誉是否降低为标准,侧重考察社会公众对作品修改映射到作者声誉的评价。依据前述,作者声誉不属于保护作品完整权的内涵。因此,我们将客观说修正为:以社会公众的认知视角来判断,被告对作品的更改是否破坏了作品同一性。

第一,判断的主体标准是社会公众。应吸收传统客观说的合理因素,由社会公众作为判断的主体。即法官应站在读者公众的立场,以读者公众的认知水平进行判断。这样,一方面可以避免主观说采作者或被告立场而带来的随意性、不确定性,防止作者滥用权利;另一方面,符合保护作品完整权的价值取向之一:实现作品在社会发展中的稳定传承。作品的传承性体现在:作者在借鉴已有成果的基础上,创作出作品。该作品又成为后人创作的参考文献。作品一旦创作完成后,就成为社会文化的组成部分。因此,作品不仅仅单纯是作者所思所想的外在表达,同时也是社会的精神财富。[88]作品之上的社会属性要求作品保持同一性,使社会公众能够基于真实的作品文本,探寻学说发展的轨迹、学者的思想发展历程、思潮诞生的前因后果,全面、准确把握文化发展过程中的各种思想观点、文学艺术的发展脉络。基于此,作品同一性的判断主体应是社会公众。

第二,判断基准是更改前后的文本。将传统客观说中的作者声誉修正为更改前后的文本。落实到作品文本这一具体的载体上,以作者创作完成的表达文本及其蕴含其中的思想情感与被告更改后的文本相比较,改动的部分是否破坏了作品同一性:表达信息的完整性和思想表达的一致性。这样做的合理性在于:其一,剔除掉属于人格权保护的声誉、人格,回归著作权保护的本体——作品。其二,将判断基准落实到文本上,与声誉相比更具客观性,有利于双方当事人提交证据,有利于限制法官的自由裁量,避免裁判的随意性,妥当地把握保护力度,使保护作品完整权的法律救济保持在合理水平。其三,以作者的作品文本为比较对象,既照顾到作者的利益,尊重作者的表达,保证作者对作品的控制力,实现作者创作的精神追求;也可以兼顾社会公众利益,为公众提供使用作品的行为界限,是基于利益平衡原则的最佳选择。

保护作品完整权是一项重要的精神权利。但是,由于我国立法规定得较笼统,法条用语简单、模糊,导致理论界和实务界存在诸多争议。对于权利设置价值,有保护作者声誉说与尊重作品说;对于保护作品完整权与修改权的关系,有单一权利说与独立权利说;对于侵权判定规则,在客观行为层面有局部改动说和本质改动说,在判定标准层面,有主观说与客观说。争议造成的裁判尺度不统一、同案异判现象,破坏了法律适用的统一性。因此,在我国著作权法第三次修改之际,需要我们在法理上进行充分剖析,并借鉴域外立法例,总结我国司法实践经验,重构保护作品完整权的规则体系。作者声誉不属于著作权保护的精神利益,应回归人格权保护范畴;权利设置的价值在于:基于作者创作作品的客观事实,确保作品的同一性,即表达信息的完整性和思想与表达的一致性;取消修改权,将误读的含义归还保护作品完整权。保护作品完整权的内涵应界定为:禁止修改、缩减、增补作品表达符号,以及改变作品使用环境、销毁作品载体等行为,破坏作品同一性的权利;侵权行为方式包括:作品本体的改动和作品本体之外的改动;侵权判定标准的基点由作者声誉回归作品本体,以社会公众的认知水平来判断是否破坏了作品同一性。

【注释】

基金项目:南开大学重点学科骨干人才资助项目“知识产权侵权损害赔偿救济制度研究”。

[2]李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第63页。

[3]李雨峰、王玫黎:《保护作品完整权的重构——对我国著作权法相关条款的质疑》,载《法学论坛》2003年第3期,第67页。

[4]李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第223页。

[5]费安玲:《著作权权利体系之研究》,华中科技大学出版社2011年版,第129、131页。

[6]吴伟光:《著作权法研究》,清华大学出版社2013年版,第218、219页。

[7]参见上海市闵行区人民法院(2014)闵民三(知)初字第654号民事判决书。

[8]参见北京市第一中级人民法院(2000)一中知初字第196号民事判决书。

[9]参见上海市浦东新区人民法院(2007)浦民三(知)初字第120号民事判决书。

[10]参见北京市西城区人民法院(2016)京0102民初83号民事判决书。

[11]熊文聪:《作者人格权:内在本质与功能构建的法理抉择》,载《法制与社会发展》2012年第6期,第89页。

[12]参见刘有东:《论侵犯保护作品完整权之行为》,载《西南民族大学学报(人文社科版)》2010年第4期,第143页。

[13]参见北京市高级人民法院(2003)高民终字第1006号民事判决书。

[14]参见北京市第二中级人民法院(2003)二中民终字第05256号民事判决书。

[16]参见[西]德利娅·利普希克著:《著作权与邻接权》,联合国教科文组织译,中国对外翻译出版公司2000年版,第127页。

[17] 《日本著作权法》第20条第1款禁止的是有违作者意志,对作品本身的修改;第113条第2款第(三)项禁止的是有损作者名誉,利用作品的行为。

[18]参见李雨峰著:《中国著作权法:原理与材料》,华中科技大学出版社2014年版,第81页。

[19]张新宝主编:《精神损害赔偿制度研究》,法律出版社2012年版,第217页。

[20]有学者认为,能成为歪曲、篡改的行为必然有损作者的声誉。参见李雨峰:《中国著作权法:原理与材料》,华中科技大学出版社2014年版,第81页。

[21]具体论证参见张玲:《署名权主体规则的困惑及思考》,载《中国法学》2017年第2期,第116-117页。

[22]《民法通则》第101条规定,公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

[23]参见李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第379页。

[24]参见广东省广州市中级人民法院(2011)穗中法民三终字第350号民事判决书;北京市第一中级人民法院(2011)一中知初字第1321号民事判决书;北京市第二中级人民法院(2004)二中民初字第07486号民事判决书。

[27]参见[西]德利娅·利普希克著:《著作权与邻接权》,联合国教科文组织译,中国对外翻译出版公司2000年版,第126页。

[28]参见梁志文:《论演绎权的保护范围》,载《中国法学》2015年第5期,第150页。

[29]刘春田主编:《知识产权法》,高等教育出版社2015年版,第76页。

[30]参见熊文聪著:《事实与价值二分:知识产权法的逻辑与修辞》,华中科技大学出版社2016年版,第167页。

[31]参见李雨峰:《思想/表达二分法的检讨》,载《北大法律评论》第8卷第2辑,第434页。

[32]《著作权法(修订草案送审稿)》第9条,著作权保护延及表达,不延及思想、过程、原理、数学概念、操作方法等。

[33]参见熊文聪:《事实与价值二分:知识产权法的逻辑与修辞》,华中科技大学出版社2016年版,第167页。

[34]《著作权法(修订草案送审稿)》第13条第2款第(三)项,保护作品完整权,即允许他人修改作品以及禁止歪曲、篡改作品的权利。

[35]参见李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第222页、第63页。

[36]周晓冰著:《著作人格权的保护》,知识产权出版社2015年版,第63页。

[37]费安玲著:《著作权权利体系之研究》,华中科技大学出版社2011年版,第131页。

[38]参见李琛:《被误读的“修改权”》,载《中国专利与商标》2004年第3期,第69页。

[39]参见刘有东:《论作品修改权》,载《现代法学》2010年第3期,第177页。

[42]参见河北省秦皇岛市中级人民法院(2008)秦民二初字第25号民事判决书;河北省高级人民法院(2010)冀民三终字第12号民事判决书。

[43]参见北京市第二中级人民法院(2005)二中民终字第15285号民事判决书。

[44]参见北京市第二中级人民法院(2002)二中民终字第07122号民事判决书。

[45]最高人民法院认定:出版社私自更改书名及相应内容的行为侵害了修改权。但没有歪曲、篡改作品,因而不侵害保护作品完整权。参见最高人民法院(2010)民提字第166号民事判决书。

[46]参见上海市浦东新区人民法院(2012)浦民三(知)初字第791号民事判决书;北京市第二中级人民法院(2003)二中民初字第06631号民事判决书。

[47]参见沈家和诉北京出版社出版合同纠纷及侵犯修改权、保护作品完整权纠纷案,参见北京市第一中级人民法院(2000)一中知初字第196号民事判决书。

[48]参见广西壮族自治区高级人民法院(2005)桂民三终字第7号民事判决书。

[49]参见山东省青岛市中级人民法院(2005)青民三初字第975号民事判决书。

[52]最高人民法院(2010)民提字第166号民事判决书。

[54]参见[西]德利娅·利普希克著:《著作权与邻接权》,联合国教科文组织译,中国对外翻译出版公司2000年版,第128页。

[55]参见何隽:《166个保护作品完整权案例的实证分析》,载《中国版权》2008年第4期,第36页。

[56]参见北京市朝阳区人民法院(2011)朝民初字第25710号民事判决书;北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第16258号民事判决书。

[57]参见四川省成都市中级人民法院(2015)成知民初字第331号民事判决书。

[58]参见上海市闵行区人民法院(2014)闵民三(知)初字第1649号民事判决书。

[60]参见北京市朝阳区人民法院(2015)朝民(知)初字第9141号民事判决书。

[61]参见北京市第二中级人民法(2003)二中民初字第06631号民事判决书。

[62]参见北京市高级人民法院(2003)高民终字第1006号民事判决书。

[63]参见邓凡平等与邓奕等侵犯著作权纠纷案,广西壮族自治区高级人民法院(2005)桂民三终字第7号民事判决书;王清秀与中国人民公安大学出版社著作权侵权纠纷案,最高人民法院(2010)民提字第166号民事判决书。

[64]陈世清与北京快乐共享文化发展有限公司等侵害保护作品完整权纠纷案中,法院认为,不论使用者是恶意还是善意,是否出于故意,只要对作品的使用客观上起到歪曲、篡改的效果,改变了作品的内容、观点、形式,就应判定构成对作品完整权的损害。北京知识产权法院(2015)京知民终字第811号民事判决书。

[65]参见上海市黄浦区人民法院(2011)黄浦民三(知)初字第17号民事判决书。

[66]参见费安玲:《著作权权利体系之研究》,华中科技大学出版社2011年版,第134页。

[67]参见陈剑玲编著:《美国版权法:案例选评》,对外经济贸易大学出版社2012年版,第47-53页。

[68]参见广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民三终字第196号民事判决书;河南省高级人民法院(2014)豫法知民终字第53号民事判决书;河南省高级人民法院(2014)豫法知民终字第59号民事判决书。

[69]参见林奕诉中国新闻社侵犯其保护作品完整权及名誉权案,北大法宝引证码GLI. C.23667。

[70]参见湖北省高级人民法院(2003)鄂民三终字第18号民事判决书。

[71]参见李响:《美国版权法:原则、案例及材料》,中国政法大学出版社2004年版,第363-371页。

[72]参见费安玲:《著作权权利体系之研究》,华中科技大学出版社2011年版,第135页。

[73]参见李雨峰、王玫黎:《保护作品完整权的重构——对我国著作权法相关条款的质疑》,载《法学论坛》2003年第3期,第67页;李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第223页。费安玲:《著作权权利体系之研究》,华中科技大学出版社2011年版,第129页、第131页。李扬、许清:《侵害保护作品完整权的判断标准》,载《法律科学》2015年第1期,第128页。

[74]李明德、管育鹰、唐广良著:《〈著作权法〉专家建议稿说明》,法律出版社2012年版,第378页。

[75]北京市西城区人民法院(2016)京0102民初83号民事判决书。

[76]北京知识产权法院(2015)京知民终字第811号民事判决书。

[78]参见李明德、许超著:《著作权法》,法律出版社2003年版,第79页。

[79]参见上海市闵行区人民法院(2014)闵民三(知)初字第654号民事判决书。

[80]参见北京市第二中级人民法院(2002)二中民终字第07122号民事判决书。

[81]参见刘有东:《论侵犯保护作品完整权之行为》,载《西南民族大学学报(人文社科版)》2010年第4期,第142页。

[82]参见北京市第一中级人民法院(2000)一中知初字第48号民事判决书。

[83]参见北京市第一中级人民法院(2001)一中知初字第185号民事判决书;北京市高级人民法院(2002)高民终字第252号民事判决书;北京市高级人民法院(2003)高民再终字第823号民事判决书。

[84]参见北京市朝阳区人民法院(2015)朝民(知)初字第9141号民事判决书;北京知识产权法院(2015)京知民终字第1814号民事判决书。

[85]参见广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民三终字第196号民事判决书;河南省高级人民法院(2014)豫法知民终字第53号民事判决书;河南省高级人民法院(2014)豫法知民终字第59号民事判决书。

[86]参见广东省广州市中级人民法院(2011)穗中法民三终字第349号民事判决书;广东省广州市中级人民法院(2011)穗中法民三终字第350号民事判决书;北京市朝阳区人民法院(2011)朝民初字第25710号民事判决书;北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第16258号民事判决书。

[87]参见李琛:《质疑知识产权之“人格财产一体性”》,载《中国社会科学》2004年第2期,第73页。