【中文摘要】本文對我國信託法上非意定信託的規範、原理和案例進行梳理和分析,初步建立我國法上關於非意定信託的理論框架。非意定信託大致可以分為司法(法院)創設的和立法創設的兩種,前者又可以分為歸復信託、擬制信託以及其他法院為當事人提供救濟的信託,後者是各級立法和行政部門制訂規範,在涉及國計民生領域強制對私人締約非常困難的如預售商品房、各種預付消費的領域提岀信託或託管的要求。我國在非意定信託方面已經存在一定的實踐。

【全文】

信託法為自由自願之法,所以多數情況下我們探討是意定信託(也稱“任意信託”),即委託人以法律行為設立的信託。以合同、遺囑及其他以法律行為設立的信託(例如宣言)均為意定信託(《信託法》第8條第2款)。不過,法院為了公平解決糾紛,在為當事人提供救濟之時也可能運用信託法原理,此時的信託和當事人意願、特別是委託人意願無關,屬於典型的非意定信託形態。而且,為了保護公共利益或者特殊群體利益,不能寄希望于當事人自願設立信託,而需要法定機制的介入。這種法定機制可以是廣義的立法——法律、行政法規、部門規章、地方性法規甚至行業自治規範;也可以是司法的創設,此時的信託屬於法定信託。

目前我國和信託法相關的研究基本上集中在意定信託,對非意定信託的研究寥寥無幾。本文對我國信託法上非意定信託的規範、原理和案例進行梳理和分析,初步建立我國法上關於非意定信託的理論框架,以期引起理論界和實務界對該制度的重視。

一、我國法上非意定信託的規範基礎

《中華人民共和國信託法》(以下簡稱《信託法》)第2條僅是針對意定信託的定義。該條規定:“本法所稱信託,是指委託人基於對受託人的信任,將其財產權委託給受託人,由受託人按委託人的意願以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的,進行管理或者處分的行為。”這意味著,該法中的信託都是“按委託人的意願”而設立的,是委託人基於對受託人的信任,主動將信託財產“委託給”受託人的。很明顯這是關於意定信託的定義。2022年通過的《澳門信託法》第2條關於信託之定義也僅是關於意定信託的規定。

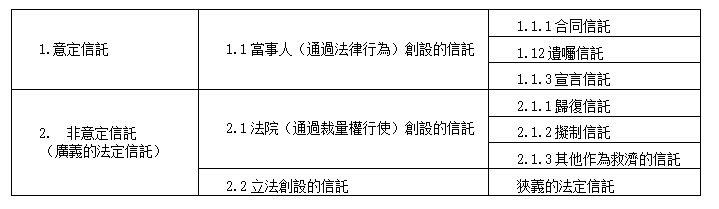

在實踐中,除了意定信託,非意定信託也很重要。學理上,意定信託以外的其他信託均屬於非意定信託。非意定信託分為歸復信託、擬制信託和狹義的法定信託三種,前兩者均有法院之參與,可稱為司法(法院)創設的非意定信託,和立法創設的狹義法定信託(statutory trust)相對。實際上,意定信託、歸復信託和擬制信託之間的區分也並非清晰,長期以來一直存在爭議。例如有觀點認為,歸復信託屬於默示信託(implied trust)之一種類型,其本質上屬於一種意定信託;也有觀點認為,歸復信託區分為推定型歸復信託(presumptive resulting trusts)和自動成立型歸復信託(automatic resulting trusts)兩種,後者與擬制信託並無差異,均為法院所創設之信託。本文並不著力於對非意定信託內部劃分做精細的辨析,而本著最大公約數的原則,認為即使是推定型歸復信託也需要法院推定出委託人的意願,而並非遵照委託人的明確意願設立,所以也屬於司法之創設,仍應歸類為非意定信託;自動成立型歸復信託和擬制信託之間的差異的確較小,但將二者共同歸屬於司法創設的非意定信託並無問題。

我國《信託法》上雖然沒有關於非意定信託的定義和分類的規定,但的確存在關於非意定信託的規定。至少有以下幾個方面:

第一,《信託法》第26條第2款規定了作為違反信託之救濟手段的歸入權,該權利確認了受託人因違反信託所取得一切利益,歸入信託財產(“受託人違反前款規定,利用信託財產為自己謀取利益的,所得利益歸入信託財產”)。該條款並沒有規定誰可以行使歸入權,理論上,受益人、委託人及其各自繼承人,甚至共同受託人之中的其他受託人都能行使。歸入權是受託人違反義務之後法院對權利人提供的一種救濟手段,客觀上產生了把受託人的非法所得“擬制”為信託利益並歸入信託財產的效力,與英美法上的擬制信託(constructive trust)類似(下圖中2.1.2)。

第二,《信託法》第55條規定:“……信託財產歸屬確定後,在該信託財產轉移給權利歸屬人的過程中,信託視為存續,權利歸屬人視為受益人”。該條規定的意旨在於,信託終止後,為了妥當分配剩餘財產,仍然給原受託人課以受託人的義務,即,在對原信託的剩餘財產進行分配完畢之前,受託人的義務包括忠實義務和善管注意義務等並不隨原信託的終止而消滅;同時把權利歸屬人作為受益人予以保護,而不是僅僅把權利歸屬人理解為“只不過是擁有了一種能夠取得剩餘財產的期待權”的人。在此場景下,原信託終止,新的信託並非根據當事人意願產生,因此為非意定信託。因該種信託的要件均由《信託法》規定,所以屬於狹義的法定信託(下圖2.2)。

而在英美法上,信託終止之後,在分配剩餘財產的過程中,原信託轉變為結果信託(resulting trust)而存在。為了保護委託人和相關主體的利益,不能簡單地適用合同法的規定進行恢復原狀和損害賠償,應引入和英美法上類似的歸復信託原理,使原受託人為委託人等的利益持有和返還財產。

《信託法》第55條的作用與此類似,所以也有歸復信託的意味(下圖2.1.1)。

第三,《信託法》第72條規定,“公益信託終止,沒有信託財產權利歸屬人或者信託財產權利歸屬人是不特定的社會公眾的,經公益事業管理機構批准,受託人應當將信託財產用於與原公益目的相近似的目的,或者將信託財產轉移給具有近似目的的公益組織或者其他公益信託”。在將公益信託財產轉移給其他公益信託的場合,相當於成立了新的法定信託(下圖2.2)。適用近似原則將終止後的公益信託財產轉移給其他公益信託,亦符合原公益信託之委託人的默示意願的。

概言之,我國《信託法》中規定了狹義法定信託的兩種情形和擬制信託的一種情形,對於歸復信託並沒有特別明確的規定。當然,歸復信託屬於司法創設的信託,法律並不必要對此做出明確規定,將來法院根據具體案情運用信託法原理解決糾紛的,即相當於創設出了歸復信託。

信託分類:意定信託和非意定信託

二、司法創設的非意定信託

(一)歸復信託

歸復信託亦稱結果信託(resulting trust)。歸復信託之經典適用場景有兩種。第一種是作為意定信託(英美法上的明示信託,express trust)無效(或不成立)後果之一的歸復信託。在此場景下,除有相反證據外,不能推定委託人有使受託人取得受益權的意願,將相關財產歸還委託人或其繼承人是合乎委託人的意願的。即,“法院課以一個結果信託,以便實現委託人如能預見此情況時,可能欲實現之目的”。歸復信託的另外一種典型場景為“購買金歸復信託(purchase money resulting trust)”,甲方支付購買財產的價金,讓乙方取得財產的財產權。此時,除了雙方存在著如親屬關係等密切關係足以推定出贈與之意思之外,推定甲方欲以乙方為受託人、以甲方為受益人的信託成立。歸復信託也因此被稱為“默示信託”。

目前我國還沒有明確適用歸復信託原理裁判的案例,但已有案例證明,引入該原理是合理的、沒有障礙的。

例如,在“章亮虹訴譚虹玲案”中,章亮虹與譚虹玲在2008年3月7日簽訂信託協議書,約定:信託人及受益人為章亮虹,受託人為譚虹玲,信託財產為1801, 1802號房屋。章亮虹於2001年7月21日購買了上述房屋,後因章亮虹身份(美國籍)問題,無法獲得銀行按揭貸款,故以譚虹玲名義購買房屋,並以譚虹玲名義購買房屋並申請貸款。雙方協商一致同意以譚虹玲名義購買該房屋,並以譚虹玲名義購買房屋並申請貸款。章亮虹每月/季按時還款與貸款銀行,並將該款項按時存入貸款銀行專為譚虹玲開立的賬。如不能按時償還銀行貸款而被貸款銀行採取法律行動,章亮虹應保證譚虹玲不受財產及法律方面任何損失;章亮虹不按時還款與譚虹玲無關,譚虹玲應向銀行揭示真正購房人、借款人、還款義務人。譚虹玲除依法定或約定而取得報酬外,不得利用信託財產為自己謀取利益。二審法院認為:信託有效,訴爭房屋的銀行抵押貸款手續解除後七日內,譚虹玲及華潤公司協助章亮虹辦理訴爭房屋的產權過戶手續,將上述兩套房屋的產權過戶至章亮虹名下。

本案中,當事人採用了合同的方式設立信託,明確受託人取得財產的目的是購買房屋並幫委託人=受益人持有,構成意定信託無疑。但假設一下,如果雙方並沒有採用信託合同的方式,章亮虹交付譚紅玲資金若干,指定譚購買房屋兩套,在出現糾紛時,即便缺乏明確設立信託的意思,法院也應根據歸復信託原理,推定譚紅玲是以受託的方式持有房屋,支援將房屋產權過戶到(“歸復”至)章亮虹的名下。

但是,歸復信託和意定信託之間的確存在模糊地帶。例如在“李某4遺囑信託案”中,立遺囑人在遺囑中明確規定,要把其個人財產裝入“家族基金會”,用於其家庭成員的生活目的。不過,立遺囑人很明顯混淆了基金會和基金。所謂基金會,在我國“是指利用自然人、法人或者其他組織捐贈的財產,以從事公益事業為目的”的非營利法人。按照該定義,基金會是公益(慈善)法人,所有財產要用於公益慈善目的,這顯然和本案中為了家庭成員的利益為目的是相矛盾的;另外,基金會為法人,需要按照非常嚴格的設立程式經民政部門批准設立。在本案中,立遺囑人很顯然並不清楚什麼叫基金會,但其將個人財產設立一個獨立的基金,用於家庭成員生活的目的非常明顯。所以,法院通過合理解釋立遺囑人意願,盡力辨別出符合立遺囑人真意的法律形式——信託,幫助私人實現意願。個人認為,本案中,委託人僅是缺乏對信託術語的瞭解,其設立信託的意願是明確而真實的,符合信託成立的要件,設立信託的意願不需要法院從中默示或者推定出來,因此屬於明示信託(意定信託)而非歸復信託。

另外,早在《信託法》頒佈前的1998年,最高人民法院在審理廣東省輕工業品進出口(集團)公司與TMT貿易有限公司商標侵權糾紛案(“TMT案”)之時就使用了信託的解釋方法。1994年10月6日,輕工業品公司與TMT公司簽訂一份協定,約定:1.在中國境內,“TMT”牌商標屬輕工業品公司註冊,輕工業品公司有絕對的經營和管理權利。2.在中國境外(包括香港)“TMT”牌商標屬TMT公司註冊,TMT公司有絕對的經營和管理權利。3. TMT公司在中國境內生產出口的“TMT”牌電風扇及其配件產品,必須全部經過輕工業品公司出口。如因其他原因,輕工業品公司不能提供出口服務,TMT公司在征得輕工業品公司的同意下,可以由其它公司或工廠經營出口服務,但需按工廠出廠價的2%繳納商標使用費,並簽訂商標使用協議。該協定簽訂後,TMT公司認為輕工業品公司沒有依約打擊國內有關廠家的侵權行為造成其巨大經濟損失,要求將TMT、TMC、SMT商標返還或以港幣30萬元辦理轉名手續,轉讓給TMT公司。輕工業品公司認為TMT公司沒有依約交納商標使用費,尚欠19232美元未付,且未經許可使用TMT商標在境內安排生產和銷售。多年來,雙方當事人為解決商標糾紛多次協商未果。輕工業品公司遂向海關總署進行了智慧財產權保護備案。TMT公司在國內安排生產的產品因此無法出口,造成廠家產品積壓。TMT公司以輕工業品公司違背雙方的委託約定,意圖侵吞TMT公司委託其在國內註冊的商標,阻止TMT公司定牌加工產品的出口,造成其經濟損失為由,向廣東省高級人民法院起訴,請求判令終止其委託輕工業品公司在國內註冊和管理TMT、TMC、SMT商標的關係;輕工業品公司返還因委託關係而取得的財產並賠償損失人民幣1億元。

初審法院認為當事人之間的關係為委託關係。最高人民法院認可了TMT公司的主張,糾正為事實上的信託關係,理由是:認定為委託關係,則輕工業品公司作為代理人接受被代理人TMT公司的委託,是不能以代理人的名義,而應以被代理人的名義在國內註冊爭議商標的,輕工業品公司以自己名義註冊了爭議商標,就屬1995年4月23日實施的商標法實施細則第25條第1款第(3)項所指的註冊不當行為,TMT公司依法就只能在法定期限內向商標評審委員會申請撤銷輕工業品公司的註冊,通過這種程式來實現爭議商標的回歸,而不能向法院提起訴訟。所以,一審認定雙方為委託關係,就與其審判結果相矛盾。而認定為信託關係,則受託人以自己名義為委託人從事民事活動是本質特徵,在信託關係終止時,受託人就應當將佔有、管理的委託人的財產、利益返還給委託人。據此,輕工業品公司以自己名義註冊爭議商標就不屬註冊不當,而是合法註冊,本案爭議就不能適用註冊不當處理。

有學者認為本案中法院引入了擬制信託的觀念。從技術上分析,本案中當事人不存在明文的信託合同或其他法律檔,很難歸入明示信託或意定信託之中。所謂事實上的信託,為法官對當事人的法律關係按事實上的權利義務做出的解釋,有默示信託的意味。私見以為,當時沒有信託法,把法律關係認定為信託關係稍顯超前,一個最符合法律論證邏輯的方法是通過對不當得利理論或者無因管理理論進行擴張解釋(例如採取“准無因管理理論”),亦能達到類似的結果,而在目前《信託法》已經出台的情況下,法院遇到運用傳統的救濟方法無法提供充分救濟(under-compensated)的案件,當然可以適用信託法理論,為當事人提供更公允的救濟。所謂事實信託,就是當事人沒有明確其法律關係構成信託,但在實質上已和信託無異的交易安排。本案中事實信託的論證路徑解決的是將系爭財產返還給委託人的問題,其中雙方當事人並沒有明顯的侵害財產的意圖,所以更接近歸復信託。

(二)擬制信託

擬制信託同樣產生於法律的運作(更準確地說是“法院的運作”),而非當事人的意願,不管這種意願是明示的還是默示的。英美法並沒有提供一個清楚的和涵蓋一切的擬制信託概念,擬制信託的邊界或許是被故意模糊化,“以便法院在根據具體案件所要求的正義處理問題之時其可用的技術不被限制”。有人甚至認為它是“在現代社會發展財產法的一個現成的工具”。

本文對擬制信託和歸復信託的一個並不完全精准的區分是:歸復信託中受託人通常不存在狹義的違法和背信行為,受託人行為也通常符合委託人的默示的、可推知的意願;而在擬制信託中通常有狹義的違法行為出現,受託人(或處在受託人地位的人)從事了違背信義義務的行為通常並不符合委託人可推知的意願。

適用擬制信託的典型場景是:受託人違背其作為明示信託之受託人義務(主要是忠實義務)取得利益,讓受託人繼續保有該利益明顯違反公平之原則,所以為公平計,將受託人違反義務取得之財產按已取得受益人授權之所得對待,讓受益人最終取得相關利益。擬制信託並非信託,其作為救濟手段可以擴張到合同法和侵權法上的脅迫、欺詐、不當影響等情形。在信任關係中,受信任、被依賴的人若違背信任、欠缺忠誠,為自己謀取利益,即使當事人之間並不存在信託關係,也可以適用信託法提供的擬制信託救濟。

在“瀋陽玻璃鋼風機廠與戴有羽案”中,瀋陽市中級人民法院認為:“本案中戴有羽作為分管技術的副廠長與風機廠之間形成受信任關係,戴有羽對風機廠負有忠實義務,即不得處於其職責和個人利益相衝突地位,利用其受信任人地位從廠裡獲取利益,因而,其取得的購房款系為風機廠所代為持有的。即戴有羽是該筆款項名義上的使用人,風機廠是該筆款項實質上的權利人,由於該款項已用於購房(已由金錢轉化為房產),因此,戴有羽對該房屋負有返還義務,亦即風機廠可對該房產主張返還的物權性權利,該權利不受訴訟時效限制。由於風機廠訴訟中僅主張當時購房款的價額17萬餘元,本院對此予以准許。同樣理由,本案中爭議的5萬元款項系戴有羽出差從單位所借,其用途系用於單位出差這一特定目的,故該款項仍然是戴有羽為單位所代為持有,戴有羽雖是該款項名義上的使用人,但實質上該款項仍為風機廠所有,其應為金錢(貨幣)所有與佔有相一致規則之例外。而戴有羽至今不能舉證證明其系為該特定目的之所用,風機廠據此享有返還款項的物上請求權,故戴有羽關於借款已過時效的抗辯理由不能成立”。

該案審理法院顯然認為公司對公司高管這種受信人(fiduciary)的權利是一種超越債權請求權的權利,因此能不受訴訟時效限制;該種權利具有物上代位性,即使財產的形態發生改變,亦能追及。

另外,在追逃貪腐官員財產責任的時候,也可以適用類似的法理。

(三)信託無效的後果和非意定信託的引入

我國《信託法》雖然就信託無效的情形作了規定,但是對信託無效的法律後果卻沒有相應的規定,信託法作為民商事特別法,按照特別法未作規定依一般法處理的邏輯,《民法典》關於法律行為無效(合同無效、遺囑無效)的規定適用於信託無效。但是《民法典》的相關規定似乎不能圓滿解決下列問題:第一,信託財產在信託無效後的歸屬;第二,信託財產此時是否受財產獨立性原則的保護(受託人的債權人能否強制執行問題);第三,信託財產增值部分的歸屬;第四,受託人轉讓財產於第三人,轉讓之效力如何;第五,受託人在管理信託財產中的過錯判斷標準為何;第六,受託人的報酬該如何計算;第七,對第三人的責任該如何承擔等。

具體到如何適用《民法典》第157條規定的“返還”救濟,這裡稍作分析。

第一,一般而言,信託無效情形可被概括為兩大類:一般無效與非法無效。一般無效信託是指不符合三個確定性等要求的信託,但不存在目的非法之情形,更準確說應為信託不成立。這類信託無效後一般都可以適用歸復信託來“返還”信託財產。而非法無效信託是指信託因目的非法、違反法律和公共政策而導致的無效信託。雖然《民法典》第157條刪除了《民法通則》第61條的追繳條款,但是若非法行為所得財產符合追繳的條件,相關機構仍然可以進行追繳,而無法適用類似歸復信託的規則。

第二,並非信託財產中所有財產的返還均能產生物權返還的後果,如果需返還的財產是信託財產並且信託財產原物是有體物的情況下才適用物權返還請求權,除此之外的其他信託財產因“物”之不存在而依照不當得利法理返還。而根據我國民法上的不當得利法理,無法解決信託財產的增值部分的返還問題。此時需要引入類似英美信託法上的擬制信託的救濟來保護無過錯當事人的利益。擬制信託救濟的核心就是返還或者利益吐出。我國《信託法》上的歸入權(第26條)類似於這種救濟。

第三,信託無效場景下問題的複雜性在於,信託財產可能已經合法地投資(例如入股、借貸)運用於協力廠商,此時返還的內涵為何?如何返還?例如,以不合法的財產(如犯罪所得)財產設立信託的,如何被收繳?若信託當事人的過錯不足以使信託財產被收繳,此時信託財產如何返還給委託人?在這兩種情形下,都可以成立以國庫或委託人為受益人的擬制信託或者歸復信託,受託人以法定信託受託人的身份繼續管理信託事務直至投資到期,這樣才符合國庫或者委託人的利益最大化的原則。強行恢復原狀、終止受託人與第三人的投資交易,既不可能,又無必要。不區分受託人就信託無效是否存在過錯,强制受託人返還初始信託財產的做法(如“高春惠與葉正傑案”中法院要求受託人返還委託人最初交付的投資款)更是有失公允。

濫用信託無效也會產生如“福建偉傑與福州天策案”所遇到的悖論:信託持股合同被宣告無效,判令將信託財產返還委託人會違反監管規則(委託人無權持有保險公司股份);判令受託人返還委託人的初始出資也極不合理,所以,該案審理法院僅宣告信託持股無效,但是沒有就無效的後果做出裁決,如此並沒有真正解決糾紛。實際上,此時可以靈活運用信託法作為衡平法的法理,參照《信託法》第55條的規定,仍令受託人繼續為了委託人的利益持有信託財產,成立以返還為目的的法定信託。若委託人具備持有(保險公司)股權的條件,信託終止,作為信託財產的股權轉移給委託人;若委託人始終不具備持有股權條件,受託人可以將股權轉讓給適格的受讓人,將所得資金轉移給委託人,而非強迫受託人返還最初出資款給委託人。

(四)司法創設的其他非意定信託

人民法院可以在審判實踐中基於公平原則和信託法理,創造性地為當事人提供救濟。

《最高人民法院關於全面加強環境資源審判工作為推進生態文明建設提供有力司法保障的意見》(2014年7月3日)中提出了“探索設立環境公益訴訟專項基金”的主張:將環境賠償金專款用於恢復環境、修復生態、維護環境公共利益;尚未設立基金的地方,可以與環境資源保護行政執法機關、政府財政部門等協商確定環境賠償金的交付使用方式。

在環境污染的公益訴訟中,早有法院判決判令被告將損害賠償金支付給“環境公益訴訟救濟專項資金”帳戶。另外在2016年7月20日,山東省德州市中級人民法院首次對“霧霾環境公益訴訟案”依法公開審理並做出一審宣判,判處被告振華公司賠償因超標排放污染物造成的損失2198.36萬元,用於德州市大氣環境品質修復,並在省級以上媒體向社會公開賠禮道歉;將訴訟請求中的賠償款項支付至地方政府財政專戶,用於德州市大氣污染治理。各方當事人均在宣判後法定期限內沒有提出上訴。現該判決已經發生法律效力。這些案例中的“環境公益訴訟專項基金”或“損害賠償金信託”可被視為司法裁決創設的非意定信託。

再如,在大規模的食品安全領域訴訟出現的場合,如何處置擔責商家的巨額損害賠償金,可能是一個棘手的問題。仍可參照環保公益基金的設立,由司法裁量設置一個損害賠償金慈善公益信託基金,來解決理賠過程中出現的一系列問題。

法院也可以利用信託機制解決繼承和分家析產過程中產生的矛盾。例如,某兄妹的父母去世,妹妹為限制行為能力人,已經出嫁,和丈夫感情不和;哥哥擔心如果妹妹取得應繼承遺產,會被妹夫支配濫用並損及妹妹的利益,所以拒絕分配遺產給妹妹,被訴。法院創造性地用妹妹應當繼承的財產設立共管帳戶,該帳戶中的資金只有在用於妹妹的時候,經哥哥、妹夫和雙方認可的親友簽字才能取出。本案中法院雖然沒有明令設立信託,但採用了類似信託的機制來解決糾紛,至為允當。

三、立法創設的非意定信託

信託機制在社會治理方面的一個重要功能是,它特別適合運用於權利主體因人數眾多而虛化或者缺位的社會關係之中。信託法提供了任意性規則(default rule)由當事人選擇自由締結信託關係。但是,在很難由當事人通過單獨磋商、締約形成的財產管理關係,特別是多數人作為權利人的財產管理關係,如年金信託、物業服務信託、預付款信託等之中,可以由立法(包括地方或者部門立法)倡議採取信託制,這對於處於弱勢一方的當事人而言是一個保護。也可將這種信託稱為立法創設的信託。

(一)職業年金信託

職業年金信託包括企業年金、事業年金和機關年金等。職業年金是基本養老金的有益補充。我國最早被稱為“年金”信託的制度是根據《企業年金試行辦法》)和《企業年金基金管理試行辦法》實施的企業年金,在該制度中,委託人被限制在符合一定條件的企業及其員工,而對受託人方面實行極其嚴格的許制度,因此不利於其廣泛的適用。《企業年金基金管理試行辦法》在2011年2月進行了修訂,正式更名為《企業年金基金管理辦法》,確定了企業年金基金的信託財產地位和信託運行管理體制,對企業年金基金的信託管理和運營做出了比較詳細的規定。《企業年金基金管理辦法》第1條規定是“根據勞動法、信託法”等法律制定,明確了該辦法是信託法的特別法。

根據《國務院關於機關事業單位工作人員養老保險制度改革的決定》(國發〔2015〕2號)等相關規定,國務院在2015年4月6日頒行《機關事業單位職業年金辦法》,把適用職業年金的對象擴大到機關和事業單位的成員。2016年9月28日,人力資源社會保障部和財政部印發《職業年金基金管理暫行辦法》,該辦法第1條明確規定:“為規範職業年金基金管理,維護各方當事人的合法權益,根據信託法、合同法、證券投資基金法、……等法律及有關規定,制定本辦法。”明確確立了職業年金基金屬於信託。

(二)物業和公共維修資金管理

1.物業費和公共收益信託

基層民主和自治,需要良好的制度工具作為載體。信託制就是滿足這一要求的安全、高效和規範的載體。

在《民法典》中,物業服務合同處在委託合同和行紀合同、仲介合同之間,確立了其屬於一種信義關係合同的地位。全體業主還可以通過正當程式和物業服務公司簽訂信託合同,將信託法的理論和規則引入物業服務關係之中,進一步明確以下基本規則:(1)信託財產是物業費、公共收益和其他意外所得。刨除物業公司的信託報酬(固定數額或者比例+約定的激勵報酬),剩餘的全部財產歸屬於受益人(全體業主)所有。(2)委託人兼受益人是全體業主。業主個人或者業主群體可以行使信託法和信託合同約定的委託人和受益人的權利。(3)受託人的義務包括約定義務和法定的信義義務。如此,以規範和詳實的方式將財務資訊和服務內容公開,就不再是合同法上的附隨義務或者從合同義務,而變成了物業服務企業法定的核心義務。特別是在利益衝突的行為方面,物業服務企業有自證清白的義務。這對理順物業-業主關係具有重要的意義。

信託制物業服務還可以通過引入信託公司成為共同受託人來實現。這種做法可以利用不同受託人的社會化分工的優勢,強化受託人之間的相互制衡和相互協調,藉以提升物業服務的專業化程度和資金管理的水準。在這種模式中,物業服務公司專注於物業服務的提供。信託公司負責信託財產的管理和分配,在有財產積累的社區,還可以通過投資獲取收益。通俗地說,信託公司負責管錢,物業公司負責花錢;管錢的不花錢,花錢的不管錢,隔離了風險,提升了效率。

但是,物業管理信託制的引入可能會改變業已形成的(不合理)利益格局,所以目前採取信託制所遇到極大障礙:物業公司和業委會不配合,一盤散沙的業主參與不積極,做出採用信託制的集體決策非常困難。如果在物業服務的相關立法中將信託製作為一種推薦的制度供業主選擇(法定信託),將極大降低締約成本。

2.以信託制梳理公共維修基金的管理體制

專項維修資金是廣大居民的“住房養老錢”。專項維修基金實際上構成了類似信託財產的只能用於特殊目的的財產(《住宅專項維修資金管理辦法》第2條第2款:“本辦法所稱住宅專項維修資金,是指專項用於住宅共用部位、共用設施設備保修期滿後的維修和更新、改造的資金”),即使作為“共有人”的業主也沒有將特定份額歸為己有的權利。第4條也規定:“住宅專項維修資金管理實行專戶存儲、專款專用、所有權人決策、政府監督的原則”。根據該條規定,專項維修資金屬於獨立的財產,由獨立的機構單獨管理,該財產只能用於特定用途。上面的規定實際上是對信託制度非常規範和完整的表達。

在財政部2020年4月20日印發的《住宅專項維修資金會計核算辦法》(財會〔2020〕7號)中,更是從財會制度上確認了專項維修資金是一種信託基金,雖然該辦法仍然沒有使用“信託”這一術語。

而且,任何管理專項維修資金的主體(包括業主委員會和代管的政府部門),都在客觀上承擔類似受託人的職責。《民法典》和之前的《住宅專項維修資金管理辦法》雖然確立了專項維修資金制度,但對各方主體的權利、義務和責任並沒有特別清晰的法律規定。如果能根據《信託法》梳理和構造各方的權利、義務和責任,將大幅提升專項維修資金制度的合理性。

以專業的信託機構作為維修資金(基金)的管理人,就可以把政府部門從自己不擅長的資金管理事務中解放出來,專心履行監管職責;可以提升大量沉澱的維修資金的管理效率,從而提升居民的福利;可以明確管理人的責權義,確保資金的安全、便利使用。這樣,所有人無法參與管理問題、政府部門的定位問題、基金的保值增值問題、管理人的責權義問題均可得到妥善解決。

根據法律法規的規定,住宅公共維修基金和住房公積金等屬於私人所有(《民法典》規定公共維修基金屬於業主“共有”,《住房公積金基金管理條例》也明確規定“住房公積金,屬於職工個人所有”),因此,有些業主可以自願地通過業主大會等機制設立信託,但是對於規模巨大、涉及業主人數眾多的很多社區而言,地方政府可以通過提供標準示範文本甚至是制訂規則的方式,來確立公共維修基金的信託制管理模式。

(三)住房公積金管理信託

住房公積金制度由1999年4月3日發佈的《住房公積金管理條例》(分別在2002年3月24日、2019年3月24日被修訂)確立。根據其規定,“職工個人繳存的住房公積金和職工所在單位為職工繳存的住房公積金,屬於職工個人所有”(第3條),這確立了職工作為信託委託人和受益人的地位;“直轄市和省、自治區人民政府所在地的市以及其他設區的市(地、州、盟)應當按照精簡、效能的原則,設立一個住房公積金管理中心,負責住房公積金的管理運作”(第10條),確立了住房公積金管理中心的受託人地位;為了確保資金的獨立和安全管理,條例還要求“房公積金管理中心應當在受委託銀行設立住房公積金專戶”(第13條)。用信託理論解釋住房公積金的管理體制最有利於該制度的制度目的實現。

住房公積金基金的管理模式的信託制變革也要通過立法的變革來完成,基本上無法通過職工個人或者群體主動設立意定信託的方式完成。

(四)道路交通事故社會救助基金信託

通過立法或行政法規的方式創設法定信託的另一個例子是《中華人民共和國道路交通安全法》第17條。該條規定,“國家……設立道路交通事故社會救助基金”。另根據《道路交通事故社會救助基金管理試行辦法》第2條,“本辦法所稱道路交通事故社會救助基金(以下簡稱救助基金),是指依法籌集用於墊付機動車道路交通事故中受害人人身傷亡的喪葬費用、部分或者全部搶救費用的社會專項基金”。從該基金的財產來源看,該基金是否構成公益慈善信託仍可商榷,但屬於法定的、社會性信託無疑。

(五)其他涉眾資金管理

在商品房預售領域,存在著非常不合理的制度安排,此制度安排對開發商“卷錢跑路"惡行甚至產生了激勵作用。相當多的房地產項目並沒有完工就已經取得預售許可,開發商提前取得了購房者的購房款(購房者或自有或貸款),將專案無法完工的風險留給了購房人。若建立商品房預售款强制信託託管制度,在確保“交樓”的前提下也並非不可以滿足開發商合理的流動性需求,如此即可避免“卷錢跑路”這種極端情況的發生。

另外,在消費者保護領域,也有非意定信託存在的必要。例如,在健身、美容、網路教育等可能會涉及預付費的多個領域,因涉及人數眾多、數額龐大,為了避免商家卷錢“跑路”,也為了明確各方主體對於預付款的權利和義務,似應強制要求運營商將相關的押金託管,建立一種類似信託的機制。如果在這些領域內能有信託機制的介入,對商家和消費者都是一個福音。信託制度基於信任,也反過來構建信任。國內已經存在不少預付費信託的實踐。

案例1:2021年10月,國聯信託成立業內首單教育培訓資金監管的服務信託——“國聯信託”教育培訓資金管理0號服務信託計劃”。該業務模式中,消費者通過“靈錫” APP的入口,與教培機構和信託公司簽訂三方合同,家長把預付資金付到信託專戶,教培機構提供服務後,國聯信託作為受託人根據合同約定,按照教學進度來劃付款項,達到資金監管的功能。期間如一方提出退費,信託按家長和培訓機構協商的退費金額或比例進行退付;如培訓機構“跑路”,則在教育主管部門核實後向家長退費。信託資金專戶內的存量資金,由受託人國聯信託進行低風險的投資。

案例2:2021年11月,蘇州信託正式落地了首單校外培訓服務信託計劃——蘇信服務?新科教育眾安1號服務信託計劃。該業務是在蘇州市地方金融監管局和蘇州市教育局推動與支持下,蘇州信託利用信託制度優勢探索的首單預付式服務信託。據瞭解,目前蘇州市預付式消費資金管理平台已完成四個子系統建設,包括校外培訓、住房租賃、商超預付、體育健身。其中,校外培訓系統之學科類培訓部分已正式投入運營。先期入駐蘇州市預付式管理平台進行監管的學科類培訓機構涉及3個區縣近40家,累計管理金額超80萬元。科技、文化、體育類的校外培訓系統即將投入運營。體育健身、商超預付、民政養老等消費領域的平台建立也已準備完成。

案例3:2022年8月,中航信託落地企業資金管理服務信託,在開展預付類資金管理服務信託領域實現新突破。該業務模式中,委託人和受益人為西安某培訓機構,委託人以企業名義開立共管帳戶,該帳戶僅用於接收消費者預付資金。經預收款企業和消費者確認後,共管帳戶內的預付資金作為信託財產轉入信託專戶。中航信託作為受託人,通過相應的資金監管和劃付規則,提供建賬保管、結算分配、資訊披露等服務。

在上述社會性基金管理體系的構建中,因涉及多數人受益人利益,且會觸動社會基金實際控制者的利益,所以締約成本較高,需要立法介入强制確立信託管理體制,藉以維護社會公共利益。

四、未來可引入的其他非意定信託類型

(一)國有和集體資產管理信託

信託法的重要功能在於,對實際控制財產的主體施加嚴格的信義義務,這在防止公有財產(國家和集體財產)變成公有資產管理者(國資管理部門官員、村委會)的財產具有重要意義。因此,可以按照信託的機理構造國有資產的管理體制。

人們期待利用信託機制有效改變因公有制而造成的公有財產主體虛位問題。信託財產的獨立性和委託人的虛位,受託人責任的法定化,受託人財產管理的專業性,這些都和保護國有財產免於流失的價值目標暗合。筆者認為,出於保護國有資產的目的,國有資產管理信託應為這裡所歸類的法定信託,而非一般意義上的因合同而產生的信託(雖然也需要通過協定來確定當事人之間的關係),需要為此制定特別法,由該法律對國有資產信託的結構、受託人的甄別(招標)、職責內容以及履職程式和資訊披露等做出特別的規定,而不能僅僅是通過內部的約定來進行,藉以保護國有資產。

另外,信託法的機制在梳理集體土地入市等方面也可發揮重要功能。

(二)國民信託(national trust)

國民信託通常作為私人的非營利組織的形式運作,雖然它們中的不少也從其政府取得巨大的支持,但是其本質是民間發起的運動,旨在為後代子孫保存具歷史價值或自然美景的地區。借助于大眾的捐獻,國民信託組織以購置、接受捐贈,或以簽訂合同的方式獲得國民信託財產,並試圖保存、管理,並對社會大眾開放這些資產。第一個這樣組織是英國的“National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty”,該組織建立於1895年,其他的國民信託多是以此為樣板。目前“國民信託”是英國的第一大土地持有者,組織照看了2700平方公里的土地,近900公里的海岸線,以及超過300座的古跡與庭園。日本的國家信託運動始於1964年,當時,作家大佛次郎和其它鐮倉市的居民合力拯救這個美麗的古都,使其免於無節制的開發。而現今日本各地有近50個不同的國民信託運動正在進行,其中包括北海道的知床半島以及和歌山的天神崎。國民信託活動已擴展至全球,像是美國、加拿大、巴哈馬、荷蘭、馬來西亞、中國臺灣、韓國、斐濟、紐西蘭、澳洲等等。我國可以在自然生態保護和非物質文化遺產保護等領域引入國民信託。

(三)盲目信託

所謂盲目信託(blind trust)是指將財產交付信託時,賦予受託人全權處理財產事務的權利,委託人不但無法瞭解資產內容,也無權過問管理機構的處理方式。這種信託方式通常適用于政府官員等敏感職務,以避免政治人物把公共資金引入私人領域之時所產生的利益衝突。在盲目信託的制度下,委託人完全不能過問託管機構對其資產的投資決策,只可在定期透過報表,得知獲利及孳息的狀況。

再如,證券監督管理委員會的工作人員經常有機會接觸足以影響市場行情的資訊,為了確保這些工作人員不利用這些資訊用於股市操作,可以講這些人員的資產交付盲目信託,交由第三人管理,減少其利用職務獲取利益的可能性。盲目信託的委託人還必須放棄許多權利,除了不得干涉託管機構的營運管理、不得要求提供帳務報告之外,也不得任意取消受託人營運管理決策或變更受益人等方面的權利。

盲目信託在促進政治清明、防止公務人員從事利益輸送行為等方面可以起到重要的功能。因這種信託只能基於立法確立,所以也屬於一種法定信託。